Цистит при травме спинного мозга

Статья посвящена проблеме нейрогенных расстройств мочеиспускания при травме позвоночника и спинного мозга

Путь пациента с осложненной травмой позвоночника, т. е. сопровождающейся повреждением спинного мозга, начинается с нейрохирургического оперативного вмешательства и продолжается многоэтапной реабилитацией, направленной на коррекцию сопутствующих осложнений и восстановление утраченных функций организма [1]. Для таких больных есть специфический термин – «спинальные».

Одним из тяжелейших последствий травмы спинного мозга является расстройство произвольного мочеиспускания, обусловленное нарушением проводимости спинномозговых путей. По данным М.Р. Касаткина, подобное осложнение встречается в 92,1% случаев закрытых повреждений спинного мозга [2]. Патогенез изменений функции нижних мочевых путей при травме спинного мозга, проявляющийся в утрате рефлекторной деятельности, сложен и многообразен [3].

Механизм нормального мочеиспускания и характер его расстройства у спинальных пациентов напрямую связаны с особенностями физиологии этой области. Периферическую иннервацию нижних мочевых путей осуществляют тазовый нерв, представляющий парасимпатическую нервную систему, гипогастральный нерв, реализующий симпатическую регуляцию, и пудендальный соматический нерв. Афферентную информацию несут волокна всех трех нервов – вегетативных от детрузора (гладкой мышцы мочевого пузыря) и уретры и полового нерва от тканей промежности. Первичным анализатором для парасимпатического тазового нерва являются нейроны сакрального центра мочеиспускания, расположенного на уровне S2‒S4 сегментов спинного мозга. Здесь же, в анатомическом соседстве, находится ядро Онуфа, представляющее собой скопление нервных клеток, аксоны которых образуют пудендальный нерв [4]. Симпатическая афферентная иннервация, опосредованная гипогастральным нервом, являющимся частью подчревного и поясничного сплетения, осуществляется через пограничный симпатический ствол и вставочные интернейроны боковых рогов спинного мозга на уровне его Th10‒L2 сегментов. Эти же нервы несут и эфферентные сигналы к иннервируемым органам. Регулирующие структуры спинного мозга связаны с вышерасположенными центрами иннервации проекционно, а также с помощью нейрогуморальных и рефлекторных механизмов [5]. Однако следует отметить, что концепции регуляции функции нижних мочевых путей в норме и патологии являются в большей степени эмпирическими, и единого понимания этого вопроса на сегодняшний день нет.

Клиническая картина

Врачу-неврологу, курирующему пациента с осложненной травмой позвоночника, необходимо оценить уровень и степень повреждения спинного мозга и учесть посттравматические сроки. Клиническая картина в острый и ранний периоды после получения травмы обусловлена спинальным шоком, что проявляется арефлексией и задержкой мочи. По мере восстановления можно наблюдать активизацию рефлекторной деятельности и формирование «в сухом остатке» нейрогенного расстройства мочеиспускания. При повреждении спинного мозга на уровне сакрального центра мочеиспускания и периферических нервных волокон развивается атония или гипотония детрузора, при этом за счет интактности симпатических структур иннервации внутренний уретральный сфинктер сохраняет сократительную способность. Таким образом, нарушается взаимосвязь симпатических и парасимпатических влияний [6]. Клинически наблюдается нейрогенная задержка мочеиспускания с элементами парадоксальной ишурии (выделения мочи по каплям на фоне переполненного мочевого пузыря). При локализации травмы выше сакрального центра и ядра Онуфа повреждаются проводниковые нервные волокна, осуществляющие взаимосвязь регулирующих структур, однако сами центры иннервации могут быть интактны. В этом случае и детрузор, и внутренний сфинктер уретры способны к циклическому сокращению и расслаблению, но рассогласованность в работе приводит не к нормальному акту мочеиспускания, а к детрузорно-сфинктерной диссинергии. Поражение на уровне нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника, вовлекающее симпатические регулирующие структуры, вызывает нарушение сократительной способности внутреннего сфинктера уретры и недержание мочи. Травма спинного мозга на уровне шейного и верхнегрудного отделов позвоночника ведет к прерыванию взаимосвязи спинальных и стволовых, а также кортикальных структур регуляции. В ситуации, когда центры иннервации спинного мозга и нервные проводники между ними сохраняют свою анатомическую целостность, клинически может сформироваться автономный процесс мочеиспускания, а также гиперактивность мочевого пузыря. В этом случае накопление и выделение мочи происходят рефлекторно, в т. ч. с участием аксон-рефлексов, без контроля центров, отвечающих за произвольную составляющую физиологического процесса [7].

Описанные клинические нарушения достаточно вариабельны и зависят от характера и тяжести повреждения, а также сроков, прошедших с момента травмы, поэтому можно наблюдать переход одной формы нейрогенного расстройства мочеиспускания в другую.

Невролог, понимая обусловленность клинической картины уровнем поражения спинного мозга, определяет тактику ведения спинального пациента и дальнейший прогноз. Осуществление адекватной коррекции урологических осложнений лежит, несомненно, в междисциплинарной плоскости. В связи с этим нейроурологическая практика, а вернее, четкое и скоординированное взаимодействие невролога и уролога способно обеспечить квалифицированную и своевременную помощь. И если врач-невролог сосредоточен на повреждении спинного мозга и нарушении иннервации, то уролог контролирует непосредственное функциональное состояние нижних мочевых путей и коррекцию сопутствующих воспалительных и нефротических осложнений. Отсюда вытекает необходимость тесной взаимосвязи специалистов для полноценной коррекции нейрогенных расстройств мочеиспускания.

В представлении уролога, оказывающего специализированную помощь пациентам с неврологическими расстройствами, процесс мочеиспускания выглядит несколько сложнее, чем простой циклический акт, состоящий из чередования фаз накопления и выведения мочи, обеспеченный двумя основными функциями мочевого пузыря: резервуарной и эвакуаторной. Функционально этот процесс определяется синергией детрузора с гладкомышечным сфинктером уретры и мышцами тазового дна, включающими наружный уретральный сфинктер.

Физиологически мочевой пузырь, природой созданный резервуар для сбора мочи, обладает способностью к полному опорожнению в подходящее время и в удобном для совершения акта мочеиспускания месте согласно социально-поведенческим нормам. Эта крайне важная способность реализуется в результате сложной регуляции с участием центральной и периферической нервных систем. Фундаментально акт мочеиспускания – это спинальный рефлекс, обеспечиваемый работой центров головного мозга, реализация и подавление этого рефлекса находятся под волевым контролем. Возможность произвольного управления делает функцию нижних мочевых путей уникальной по сравнению, например, с сердечно-сосудистой системой, и в то же время более уязвимой при неврологических заболеваниях [8]. Таким образом, основными функциями нижних мочевых путей являются накопление мочи в мочевом пузыре, длящееся относительно продолжительное время, и мочеиспускание, занимающее в норме несколько секунд. Реципрокные отношения – расслабление/напряжение детрузора, закрытие уретрального сфинктера и сокращение/расслабление детрузора, открытие уретрального сфинктера – обеспечивают скоординированность процессов накопления и удаления мочи и находятся под нейромедиаторным контролем [9].

Нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей является следствием патологии центральной нервной системы или периферических нервных окончаний ‒ отделов нервной системы, выполняющих контроль над актом мочеиспускания. В этом состоит главное отличие рассматриваемого нарушения от нарушений нижних мочевых путей ненейрогенной этиологии, развивающихся вследствие поражения непосредственно мочеполовой системы.

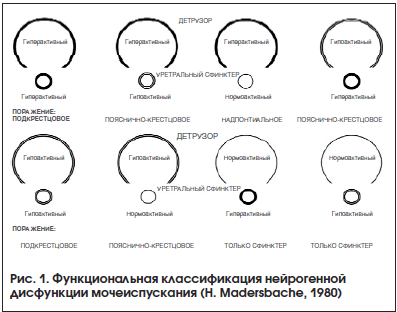

В урологическом сообществе длительное время основной опорой для определения формы нейрогенного расстройства мочеиспускания являлась классификация, предложенная профессором Г. Мадерсбахером в 1980 г. и рекомендуемая Европейской ассоциацией урологов (рис. 1) [10]. В ней автор выделяет 8 основных форм нейрогенных расстройств мочеиспускания в зависимости от состояния детрузора и внутреннего сфинктера уретры. Подразумевается, что указанные структуры могут быть в гипертонусе, гипотонусе и в нормальном состоянии. Однако сложность в постановке диагноза и категоричность в выборе одной из 8 форм нарушений мочеиспускания сегодня заставляют говорить о пересмотре форм расстройств мочеиспускания. С клинической точки зрения все возможные виды нарушений мочеиспускания рассмотреть в рамках одной из существующих классификаций невозможно. В определении поражения у пациента наиболее часто специалисты основываются на преобладающем нарушении эвакуаторной или резервуарной функции мочевого пузыря, различных видах детрузорно-сфинктерной диссинергии и уродинамических показателях максимального детрузорного давления в точке утечки. При этом важность знания о максимальном детрузорном давлении и максимальном давлении в точке утечки делает необходимым проведение специализированного уродинамического исследования практически каждому пациенту с нарушениями мочеиспускания на фоне неврологического заболевания.

Лечение

Основными задачами урологической помощи на всех этапах нейрореабилитации являются:

1) сохранение и обеспечение функции верхних мочевыводящих путей;

2) независимость регуляции функции нижних мочевыводящих путей;

3) улучшение качества жизни.

С практической точки зрения важны борьба с вторичными осложнениями нейрогенной дисфункции мочеиспускания, а также их профилактика. К таким осложнениям относятся манифестация инфекции мочевыводящих путей (исключая бессимптомную бактериурию), уролитиаз, микроцистис, гидронефротическая трансформация и почечная недостаточность, стриктура уретры и т. д. [11].

Наименьшего риска осложнений со стороны верхних мочевыводящих путей следует ожидать при сохранении резервуарной функции мочевого пузыря с низким внутрипузырным давлением, например при гипотонии детрузора, его достаточной функциональной емкости и нормальном состоянии поперечно-полосатого сфинктера уретры или его гипотонии. В этом случае к хорошим результатам коррекции, в т. ч. улучшению качества жизни спинального пациента, приводит адекватное дренирование нижних мочевых путей, при этом следует руководствоваться международными стандартами и отечественными клиническими рекомендациями. При нарушении функции опорожнения мочевого пузыря вследствие повреждения позвоночника и спинного мозга методом выбора является асептическая периодическая катетеризация. Она подразумевает использование одноразового стерильного лубрицированного катетера. Процедура выполняется самостоятельно или с посторонней помощью каждые 4‒6 ч [12].

Иные методы дренирования мочевого пузыря, такие как приемы Креде или Вальсальвы, длительное использование постоянного мочевого катетера, должны быть строго обоснованы, т. к. несут значительные риски развития вторичных нейрогенных осложнений работы мочевого пузыря, достигающих 34% [13].

Периодическая катетеризация 4‒6 раз в сутки при условии отсутствия выраженных нарушений со стороны верхних мочевыводящих путей, шокового состояния, гнойно-инфекционных процессов в уретре и мочевом пузыре может быть назначена любым специалистом, курирующим пациента. Вопрос о том, когда переводить пациента на периодическую катетеризацию для постоянного уретрального дренажа, находится в стадии обсуждения сообщества специалистов по нейроурологии [14]. Формальных ограничений и четких рекомендаций по срокам нет, однако считается, что при отсутствии противопоказаний и достаточной укомплектованности отделения средним и младшим медицинским персоналом следует избавлять пациента от постоянных дренажей как можно раньше.

Гиперактивный мочевой пузырь, встречающийся на фоне детрузорно-сфинктерной диссинергии и без нее, является другой формой нейрогенного расстройства мочеиспускания вследствие травмы позвоночника и спинного мозга. Если такой тип нарушения клинически проявляется недержанием мочи, то он не несет значительного риска осложнений со стороны верхних мочевыводящих путей. К проблемам нейрогенного гиперактивного мочевого пузыря следует отнести снижение качества жизни.

Детрузорно-сфинктерная диссинергия характеризуется тем, что в момент напряжения мочевого пузыря для его опорожнения происходят различные по силе и продолжительности сокращения внутреннего и наружного сфинктеров уретры, обеспечивающих функцию удержания. В норме сокращения детрузора синхронны с расслаблением этих сфинктеров, что способствует свободному выведению мочи по уретре. Нарушение функции опорожнения в сочетании с высоким внутрипузырным давлением ‒ наиболее опасная форма нейрогенной дисфункции мочеиспускания из-за развития пузырно-мочеточникового рефлюкса, а также возможности структурных повреждений самого мочевого пузыря. В этом случае перед урологом стоят две основные задачи: 1) подавление высокого внутрипузырного давления, 2) обеспечение оттока мочи по уретре.

Для подавления детрузорной гиперактивности в качестве первой линии терапии применяются антихолинергические средства, в дополнение к которым можно назначать препараты из группы бета-3-адреномиметиков [15]. Вторая линия лечения включает инъекционное введение в стенку мочевого пузыря 200 ЕД ботулинического нейропептида. Надо понимать, что терапия направлена на создание низкого внутрипузырного давления в мочевом пузыре, необходимого для нормальной работы верхних мочевых путей. Одним из результатов купирования гиперактивности, особенно при сохранении нормального или повышенного тонуса поперечно-полосатого сфинктера уретры, будет увеличение количества остаточной мочи или отсутствие мочевыделения. Поэтому крайне важно объяснить пациенту необходимость проведения указанной терапии с назначением периодической катетеризации мочевого пузыря.

При своевременной коррекции нарушений мочеиспускания у спинальных пациентов, применении рекомендованного метода отведения мочи, компенсации избыточного внутрипузырного давления вследствие гиперактивности детрузора или детрузорно-сфинктерной диссинергии удается избежать многих вторичных осложнений.

В комплексной программе реабилитационного лечения пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга используются методики немедикаментозной коррекции, показавшие различный терапевтический потенциал в ходе исследований. В частности, применение электростимуляции мочевого пузыря с помощью имплантируемых электродов в работе А.В. Лившица и соавт. показало, что создать управляемый акт мочеиспускания невозможно, т. к. возбуждение детрузора распространяется на внутренний сфинктер уретры, моделируя детрузорно-сфинктерную диссинергию [16]. Несмотря на то что исследователи представили некоторые положительные результаты, методика не нашла клинического применения в связи с высокой инвазивностью и риском вторичных осложнений.

Применение электростимуляции переменным пульсирующим током по лонно-сакральной методике и электрофореза с прозерином на передней брюшной стенке в проекции мочевого пузыря в настоящий момент представляется несостоятельным вследствие особенностей физиологии нижних мочевых путей и неучастия мышц живота в акте мочеиспускания.

Перспективно использование современных методик: сакральной инвазивной электронейростимуляции с помощью имплантируемых электродов и ритмической периферической магнитной стимуляции в области сакрального центра мочеиспускания и крестцовых корешков [17, 18]. В настоящее время механизм действия магнитной стимуляции на физиологию нижних мочевых путей остается неясным. Многоступенчатость и сложность нервной регуляции процесса удержания мочи и акта мочеиспускания предполагают возможность вовлечения различных структур в ответ на внешнее воздействие. Клинические и уродинамические эффекты магнитной стимуляции, вероятно, связаны с восстановлением интеграции регуляторных рефлексов, при этом наблюдается эффект нейромодуляции, когда происходит изменение активности (торможение или возбуждение) структур центральной, периферической и вегетативной нервных систем [19, 20].

Нейрогенное нарушение мочеиспускания, обусловленное травмой позвоночника и спинного мозга, клинически чрезвычайно гетерогенно вследствие вариабельности уровня и степени тяжести поражения [21, 22]. Этот аспект диктует необходимость индивидуального диагностического подхода, выбора адекватного метода коррекции работы нижних мочевых путей. Реабилитационный путь спинального пациента в настоящее время невозможно представить без тесного сотрудничества невролога и уролога. Совместный современный подход специалистов к проблеме урологических осложнений травмы спинного мозга обеспечивает пациенту верное понимание собственного состояния и адекватную прогностическую оценку, а также возможность социальной адаптации и повышения качества жизни [23, 24].

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь — это не одно конкретное заболевание, а группа расстройств мочевыделительной системы, при которых нарушается процесс опорожнения. При этом никаких анатомических отклонений в строении органов обычно нет.

У заболевания есть и другое название — нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (НДМП). К развитию патологии приводят две группы факторов. Одна из них связана с различными заболеваниями ЦНС и мочевых путей, а вторая — с органическим поражением спинного мозга.

Симптомы и клиническая картина при нейрогенном мочевом пузыре

В зависимости от вида травмы ЦНС различают 2 вида симптомов нейрогенного мочевого пузыря.

- Гипертонический. Характеризуется незначительным количеством выделяемой мочи при частых позывах, болезненным гипертонусом органа.

- Гипотонический. Для него характерно переполнение мочевого пузыря и невозможность мочеиспускания.

Учитывая то, что любой вид данной патологии для пациента становится тяжелым потрясением, признаки нейрогенного мочевого пузыря дополняются психическим расстройством.

Общая информация

Возникновение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря может диагностироваться не только у маленьких детей, но и у взрослых пациентов. Болезнь возникает на фоне нарушений в работе нервной системы.

При заболевании наблюдаются разнообразные расстройства в работе органа на фоне воздействия определенного провоцирующего фактора.

Причины

Нарушение в работоспособности органа наблюдается при неправильной работе нервной системы. На фоне этого диагностируется недостаточная координация активности детрузора.

Частой причиной развития патологии в детском возрасте является наследственная предрасположенность. Если в организме человека протекают опухолевые или воспалительно-дегенеративные болезни, то развивается патология.

Дисфункция может диагностироваться на фоне разнообразных травм органа. Заболевание диагностируется при:

- детском церебральном параличе;

- родовых травмах;

- спинномозговых травмах;

- агенезий в копчике и т.д.

Если сформировавшийся рефлекс мочеиспускания является неустойчивым и функционально слабым, то это приводит к возникновению патологии. Так как у представительниц слабого пола эстрогенная насыщенность является более высокой, то у них болезнь диагностируется более часто.

Симптомы

Признаки ндмп развиваются в соответствии со степенью тяжести патологии. У пациентов может диагностироваться появление дискомфорта или болезненных ощущений различной степени выраженности.

Если заболевание развивается на ранних стадиях, то у пациента диагностируется недержание мочи в ночное время. При несвоевременном лечении патологии наблюдается атрофия мышц, с помощью которых обеспечивается работа органа.

У людей с болезнью диагностируется учащение мочеиспускания. При этом количество урины значительно уменьшается. Симптоматика является более выраженной в ночной период.

Пациенты жалуются на возникновение резких приступов недержания мочи. Заболевание сопровождается неприятными симптомами в области таза. Если орган сильно переполняется уриной, то она может выделяться спонтанно.

При гипоактивности мочевого пузыря диагностируется возникновение неприятных ощущений в области таза.

Диагностика нейрогенного мочевого пузыря

Для правильной диагностики нейрогенного мочевого пузыря важное значение имеет ежедневный учет больным объема выделяемой урины и частоты мочеиспусканий. Первичный диагноз ставится врачом-урологом после осмотра пациента. Для его подтверждения назначаются инструментальные исследования и анализы на нейрогенный мочевой пузырь.

Методы диагностики

Проводятся следующие диагностические мероприятия:

- цистоскопия, МРТ, экскреторная урография, УЗИ мочевыделительной системы, урофлоуметрия, профилометрия;

- неврологические исследования спинного и головного мозга: МРТ, КТ, электроэнцефалография, рентгенография;

- дифференциальная диагностика;

- лабораторные исследования: анализ крови и мочи (общий и биохимический), анализ мочи на инфекции, по Зимницкому, по Нечипоренко.

Симптоматика

Клиническая картина у больных многообразна и обусловлена типом нейрогенного мочевого пузыря, степенью тяжести и расстройства в работе ЦНС. Нейрогенная дисфункция проявляется в основном нарушением процесса накопления и выведения мочи.

Гипертонический тип нейрогенного мочевого пузыря появляется на фоне гиперрефлексии органа в сочетании с повышенным внутрипузырным давлением и спастикой. Для гипертонического типа характерна симптоматика:

- учащенные позывы к мочеиспусканию с последующим выделением скудного объема урины, либо полной невозможностью помочиться;

- повышенный тонус мочевика — постоянное напряжение, проявляющееся в виде дискомфорта в надлобковой зоне;

- частые позывы к мочеиспусканию ночью, особенно у мужчин;

- акт мочеиспускания происходит с затруднением, больной вынужден поднатуживаться для полного опорожнения мочевого;

- скопление остаточной мочи;

- общее недомогание — слабость, обильное потоотделение.

Неврогенный мочевой пузырь по гипотоническому типу имеет иные клинические проявления — орган переполняется, возможность нормально помочиться отсутствует — человек не может заставить себя выделить мочу. Сократительная способность мышечного слоя мочевика полностью утрачивается, внутрипузырное давление снижено.

Симптомы:

- полная задержка урины или вялый акт мочевыделения;

- натуживание при мочеиспускании;

- постоянное ощущение переполненного мочевика;

- развитие парадоксальной ишурии;

- скопление больших объемов остаточной мочи, как следствие — тяжесть внизу живота.

Осложнения

Нейрогенная дисфункция опасна осложнениями. При любой форме патологии возрастает риск развития психических расстройств. Больные начинают ощущать стыд перед окружающими, страх перед актом мочеиспускания. Сильные моральные страдания могут приводить к суицидальным попыткам, особенно у молодых людей.

Грозное осложнение — атрофия мочевика с последующим склерозированием и сморщиванием. Атрофия возникает на фоне длительного течения патологии из-за развития трофических нарушений. Мочевой пузырь полностью утрачивает все функции и восстановлению не подлежит.

Серьезные воспалительные процессы с инфицированием мочевыводящей системы нередко сопровождают нейрогенную дисфункцию — формирование камней с последующей закупоркой мочеточников, гнойный пиелонефрит, острый бактериальный цистит. При повышенной спастике развивается пузырно-мочеточниковый рефлюкс — состояние, приводящее к обратному забросу урины в почки.

Крайний исход при отсутствии лечения дисфункции — разрыв стенок мочевика. Такое осложнение характерно для гипертонического типа. Разрыв может вызвать инфицирование брюшной полости и перитонит. Такое состояние опасно для жизни больного и требует немедленной госпитализации.

Частым осложнением при течении гипотонической формы недуга является уремия — опасное патологическое состояние, связанное с отправлением организма продуктами обмена белка. Уремия возникает из-за скопления больших объемов урины и невозможности ее выделения. На фоне уремии может дополнительно развиться острая почечная недостаточность.

Схема лечения нейрогенного мочевого пузыря

Как лечить нейрогенный мочевой пузырь, решают совместно уролог и невролог с учетом анамнестических сведений, результатов диагностических исследований и возрастных особенностей больного. Самолечение исключено.

Основные методы лечения и противопоказания

Лечение нейрогенного мочевого пузыря комплексное и проводится медикаментозными, немедикаментозными и хирургическими средствами.

- Медикаментозная терапия предусматривает применение антидепрессантов, адреноблокаторов, антагонистов кальция, внутрипузырные инъекции Капсаицина, Резинфератоксина.

- Немедикаментозная терапия представлена лечебной физкультурой, психотерапией, сбалансированным питанием.

- Хирургическое вмешательство проводится при необходимости установки цистостомического дренажа, увеличения вместительности мочевого пузыря, эвакуации мочи.

Повышению эффективности лечения способствует физиотерапия: сеансы электростимуляции, лазеротерапии, тепловые аппликации.

Причины патологии

У расстройства мочеиспускания множество причин. Иногда заболевание имеет врожденный характер, иногда это следствие других недугов.

Часто виновником становится длительно существующий психоэмоциональный фактор. Замечено, что к нейрогенной дисфункции мочевого пузыря склонны люди тревожные, мнительные, с «подвижной» нервной системой.

Основными причинами, приводящими к данному расстройству являются:

- Врожденные поражения головного или спинного мозга;

- Травмы спинного или головного мозга. При этом нарушается взаимодействие между корковыми центрами мозга, мочеполовой системы, мочеточника и мочевого пузыря;

- Патологии ЦНС и ее отделов. Сюда входит целая группа заболеваний (энцефалит, разные виды полинейропатии, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и другие);

- Сложные роды у женщин;

- Злокачественные образования различной этиологии, чаще всего в позвоночнике;

- Аденома простаты у мужчин;

- Хронический стресс;

- ВИЧ;

- Заболевания позвоночника. Сюда относят грыжи, сложные формы остеохондроза, травмы позвоночника, опухоли и осложнения после хирургических вмешательств.

При длительно протекающих инфекциях мочевого пузыря могут возникнуть изменения в сфинктере, что приведет к дисфункции.

Также любое хроническое заболевание мочеполовой системы, будь то цистит или пиелонефрит – фактор риска заполучить нейрогенный мочевой пузырь.

Клиническая картина

Проявления патологии зависят от характера дисфункции.

Гиперрефлекторный

Частое мочеиспускание – нормальное количество позывов 3-5 во время бодрствования и 1-2 во время сна. Позывы ощущаются при наполнении мочевого пузыря более чем на 66% — на 250-300 мл во время бодрствования и более 80% – 300 мл и более – во время сна.

Гиперрефлекторный мочевой пузырь характеризуется увеличенным количеством позывов в 3-5 раз во время бодрствования, а во время сна – мочевик непроизвольно опорожняется.

Позыв продолжается после мочеиспускания на протяжении 1-3 мин. На острой стадии или во время обострения до и после опорожнения ощущается режущая боль.

Позыв, который продолжается более 5 минут, вызывает головную боль.

При длительном протекании заболевания – 3 месяца и дольше – круги или точки при расфокусировки зрения, слабость, возможны кратковременные обмороки.

Гипорефлекторный

При данном характере дисфункции появляются такие симптомы:

- нет позывов к мочеиспусканию или ощущение, что мочевик не пуст;

- непроизвольное мочеиспускание без присущих данному процессу ощущений;

- прерывистая струя, акт сопровождается режущей болью;

- субфебрильная температура, тошнота, слабость при застоях мочи.

Проявление

Рассматриваемое состояние является специфическим нарушением, при котором все пациенты изъявляют жалобы на то, что у них имеются проблемы с процессом выведения биологической жидкости (урины) из организма. Однако стоит понимать, что все признаки, которые будут описаны далее, могут встречаться единично или комплексно, а также имеют разную степень выраженности.

Патолоигческое состояние сопровождается различной неприятной симптоматикой. Источник: 1lustiness.ru

Среди основных симптомов специалисты выделяют следующие:

- Внезапно возникающие позывы к испражнению;

- Ощущение давление в области нижней части живота;

- Отсутствие позыва к мочеиспусканию или же он чрезмерно слабый;

- Неспособность удерживать урину;

- Задержка биологической жидкости в организме;

- Затрудненное мочеиспускание.

Практически все пациенты, при разговоре с урологом, обращают внимание на то, что ранее уверенная струя стала вялой или ослабленной. Также нередко людей мучает ощущение, что орган испражнился не полностью, от чего появляется чувство повышенного давления в животе. Реже люди сталкиваются с тем, что для начала процесса мочеиспускания им следует прикладывать определенные усилия.

Совместно с этим появляется и другая неприятная сопутствующая симптоматика:

- Синдром раздраженного мочевого пузыря у женщин, мужчин и детей

- Невозможность совершения акта дефекации;

- Недержание каловых масс;

- Нарушение менструального цикла;

- Снижение уровня сексуального влечения;

- Развитие эректильной дисфункции;

- Паралич или парез нижних конечностей;

- Формирование трофических язв и пролежней;

- Изменение походки у человека;

- Колебания температурной и болевой чувствительности ног.

В тех ситуациях, когда нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря своевременно не диагностирована, и патология прогрессирует, в процесс могут быть вовлечены верхние отделы этой системы. Это становится причиной того, что к описанной симптоматике присоединяются состояния, характерные для поражения почек: повышение температуры тела, боль в поясничном отделе спины, потеря аппетита, сухость в ротовой полости, тошнота и рвота (ХПН).

Источник