Верхняя граница мочевого пузыря у детей

Осмотр

Осмотр больного позволяет оценить тяжесть его состояния. При тяжелых поражениях почек, сопровождающихся почечной недостаточностью и уремической комой, состояние больного крайне тяжелое, бессознательное. В более легких случаях состояние больного среднетяжелое или легкое.

При осмотре обращают внимание на положение больного. В начальных стадиях многих почечных заболеваний положение больного активное. При уремической коме положение больного пассивное, при некоторых поражение почек — вынужденное (при паранефрите больной лежит на больном боку, нога на стороне поражения согнута в колене и тазобедренном суставе и слегка приведена к животу — псоас-симптом). Уремическая кома и почечная эклампсия сопровождаются судорогами.

При осмотре больного часто выявляются отеки, являющиеся характерным симптомом многих почечных заболеваний (острый и хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, амилоидоз почек). Отеки чаще наблюдаются на лице, в более тяжелых случаях распространяются на туловище (анасарка), верхние и нижние конечности. При нефритах обращает на себя внимание одутловатость, пастозность лица и бледность кожных покровов (спазм артериол кожи). Восковидная бледность кожи наблюдается при амилоидозе и липоидном нефрозе.

При осмотре больного следует обращать внимание на наличие высыпаний на коже и слизистых (узелки, геморрагическая сыпь, крапивница и др.), так как изменения со стороны почек могут быть проявлением других заболеваний (коллагенозы, лекарственная аллергия и др.). У больных с хронической почечной недостаточностью при осмотре выявляются симптомы уремии: следы расчесов на коже, сухой, обложенный налетом язык, неприятный запах ацетона, исходящий изо рта и кожи больного (factor uremicus). При осмотре области живота и поясницы чаще не обнаруживается заметных изменений. Однако при опухолях почек большого размера наблюдается выбухание брюшной стенки либо поясничной области на соответствующей стороне. Припухание поясничной области на стороне поражения наблюдается также при паранефрите. Иногда у худых людей наблюдается выбухание надлобковой области за счет переполнения мочевого пузыря при раке или аденоме предстательной железы.

Измерение артериального давления

Физическое обследование больных обязательно должно включать измерение артериального давления. Измерение должно проводиться в разное время суток (утром, днем, вечером). Обязательным является измерение артериального давления на обеих руках, так как некоторая почечная патология сопровождается разной его величиной на левой и правой верхних конечностях (для реноваскулярной гипертонии характерна его разница на 15–20 и более мл рт. ст.).

Перкуссия

Анатомо-физиологические особенности расположения почек затрудняют их исследования с помощью перкуссии и пальпации.

У здоровых людей перкуссия почек невозможна, так как они расположены глубоко за брюшиной, сзади покрыты толстым мышечным слоем, а спереди — петлями кишечника, дающего тимпанический звук. Тупой звук при перкуссии почек определяется лишь в случаях их резкого увеличения, при котором петли кишечника раздвигаются. При исследовании почек гораздо большее значение имеет метод поколачивания — исследующий пальцами или ребром ладони (реже кулаком) правой руки наносит короткие, умеренной силы удары по левой руке, расположенной на поясничной области больного в зоне проекции почек. При этом почки подвергаются сотрясению и в случае их поражения (камни, воспалительные процессы) больной испытывает боль (положительный симптом Пастернацкого). Диагностическая ценность этого метода относительна, поскольку подобные боли при поколачивании могут наблюдаться у больных при миозитах, радикулитах, патологических процессах в позвоночнике.

Перкуссия мочевого пузыря проводится от пупка в направлении сверху вниз, при этом палец-плессиметр передвигается по срединной линии параллельно лонному сочленению. Перкуторные звуки наносятся тихим ударом. Обычно мочевой пузырь не выступает из-под лобка. При наполнении мочевого пузыря определяется притупление перкуторного звука над лобком.

Пальпация

Пальпация нормальных по величине почек крайне затруднена, так как спереди доступ к ним прикрыт реберной дугой, а сами они расположены на задней брюшной стенке. Пальпация почек становится возможной в случае их опущения, которое может наблюдаться при резком похудении и ослаблении мышц брюшного пресса, а также при значительном увеличении почек (кистозные изменения, опухоль) или их смещении (блуждающая почка, оттеснение почки опухолью).

Пальпировать почки следует в двух положениях больного: стоя и лежа. В положении лежа мышцы брюшного пресса расслабляются, что облегчает пальпацию. В положении стоя удается прощупать подвижную почку, которая при этом нередко смещается вниз под влиянием своей массы и более низкого стояния диафрагмы. Пальпация почек осуществляется двумя руками (бимануальная пальпация).

При пальпации почек в положении лежа больной лежит на спине с вытянутыми ногами, руки свободно уложены на груди, мышцы брюшного пресса предельно расслаблены, дыхание ровное, глубокое. Исследующий сидит справа от больного, левую руку подкладывает ему под поясницу чуть ниже XII ребра так, чтобы пальцы располагались недалеко от позвоночника. При пальпации левой почки исследующий продвинет левую руку за позвоночник под левую половину поясничной области больного. Правая рука располагается на животе ниже соответствующей реберной дуги перпендикулярно к ней, несколько кнаружи от прямых мышц. На выдохе больного исследующий постепенно погружает правую руку, пока не доходит до задней стенки брюшной полости по направлению к пальцам левой руки.

Во время сближения рук исследующего больному предлагают сделать глубокий вдох «животом» и расслабить брюшной пресс. В этот момент нижний полюс почки смещается вниз и в случае увеличения или опущения почки доходит до пальцев правой руки и проходит под ними. При этом исследующий слегка придавливает почку к задней брюшной стенке и скользит по ее поверхности. Если почка значительно увеличена, удается ощупать всю ее переднюю поверхность и оба полюса. Это дает представление о форме и величине почки, характере ее поверхности, болезненности, консистенции, подвижности. Во время пальпации можно также выявить симптом «баллотирования» почки. Если вся почка или ее часть прощупывается, то при этом легкий толчок правой руки спереди передается на ладонь левой руки сзади, и наоборот, толчок пальцами левой ладони сзади ощущается пальцами правой руки спереди.

Пальпация почек может проводиться также в положении лежа на боку.

Пальпация почек в положении стоя проводится по тем же правилам, что и в положении лежа. При этом исследующий сидит на стуле, а больной стоит к нему лицом, туловище его слегка наклонено вперед, мышцы брюшного пресса расслаблены. При пальпации в этом положении можно обнаружить нефроптоз. При I степени нефроптоза пальпируется нижний полюс почки; при II степени прощупывается вся почка. При III степени нефроптоза почка свободно смещается во всех направлениях, может заходить за позвоночник и значительно смещаться вниз. Иногда наблюдается болезненность при надавливании на поясницу в области проекции почек (реберно-позвоночная точка в углу между XII ребром и длинными мышцами спины). Во время бимануальной пальпации можно спутать почку с переполненным участком толстой кишки, увеличенной правой долей печени, желчным пузырем, увеличенной селезенкой, опухолью околопочечной клетчатки. При этом следует учесть, что для почки характерна бобовидная форма и гладкая поверхность. Кроме того, почке свойственна тенденция ускользать вверх и возвращаться в нормальное положение, а также способность баллотировать. После пальпации почек в моче обычно появляются белок и эритроциты. При перкуссии над почкой определяется тимпанический звук. Эти признаки имеют относительное значение, так как, например, при злокачественных опухолях почка теряет подвижность, поверхность ее становится неровной, а консистенция — плотной и т. д.

К физическим методам исследования мочевого пузыря относится также его пальпация. При значительном скоплении в нем мочи, особенно при тонкой брюшной стенке, мочевой пузырь прощупывается в надлобковой области в виде эластичного флюктуирующего образования. При резком переполнении мочевого пузыря его верхняя граница определяется почти у пупка. Иногда при пальпации удается выявить болезненность по ходу мочеточника в области его проекции на переднюю брюшную стенку. Верхняя мочеточниковая точка располагается у края прямой мышцы живота на уровне пупка, нижняя — на месте пересечения биспинальной линии с вертикальной линией, проходящей через лонный бугорок.

Источник

Как делают УЗИ мочевого пузыря у детей?

УЗИ мочевого пузыря при назначении детям мало чем отличается от процедуры, проводимой взрослым пациентам. Подобный способ диагностики заболеваний, связанных с работой мочевыделительной системы, остается одним из самых эффективных и в то же время совершенно безопасных для детского организма и психики. Специалист получает точную картину состояния органа, не причиняя ребенку дискомфорта.

УЗИ мочевого пузыря при назначении детям мало чем отличается от процедуры, проводимой взрослым пациентам. Подобный способ диагностики заболеваний, связанных с работой мочевыделительной системы, остается одним из самых эффективных и в то же время совершенно безопасных для детского организма и психики. Специалист получает точную картину состояния органа, не причиняя ребенку дискомфорта.

Показания к проведению процедуры

Показаниями к назначению УЗИ могут быть:

- расстройства, связанные с инфекциями, воспалительными процессами (цистит) или повреждениями мочевого пузыря;

- проблемы с мочеиспусканием, болевые ощущения, наличие в моче крови или заметного осадка;

- подозрения на заболевания мочевыводящих путей и почек;

- результаты клинических анализов;

- контроль над процессом лечения мочевого пузыря;

- наличие аномалий развития;

- повышенная температура тела.

Если на УЗИ мочевого пузыря у ребенка остаточная моча, а также присутствует жжение, такие симптомы должны вызвать тревогу родителей, и в этом случае процедура УЗИ безболезненно и точно определит возможное заболевание. Проведение УЗИ диагностики мочевого пузыря для самых маленьких пациентов (новорожденные и дети до 1 года) назначается по значительно большему спектру показаний, и каждый случай рассматривается врачом индивидуально. Диагностика для детей проводится только неинвазивным методом.

Подготовка к УЗИ мочевого пузыря у детей

Чтобы должным образом подготовить ребенка к процедуре УЗИ и обеспечить качественное проведение диагностики, необходимо выполнить ряд обязательных рекомендаций. Одним из самых важных требований является обязательное наполнение мочевого пузыря жидкостью незадолго до начала диагностики. Для этого ребенок выпивает от 200 до 500 мл жидкости (вода без газа, компот, чай), в зависимости от возраста, заполняя исследуемый орган и удерживая в нем жидкость в течение всей процедуры УЗИ. Посещение туалета до потребления ребенком жидкости разрешено. Также следует воздержаться от употребления в пищу молока, продуктов питания, способных стать причиной образования газов в кишечнике (мед, фрукты, бобовые и хлеб) и тем самым затруднить проведение точной диагностики. Не стоит забывать про хорошее настроение, ведь проведение УЗИ – это совсем не больно и очень интересно.

Проведение обследования

После того как подготовка к УЗИ завершена, специалист кладет юного пациента на кушетку и, обработав абдоминальную область гелем, начинает диагностику при помощи специального сканера. Специалист перемещает прибор по всей области плавно, с легким надавливанием, и изображение сразу же появляется на экране небольшого монитора, расположенного рядом. У маленьких пациентов есть возможность наблюдать за процессом обследования. Результаты УЗИ формируются через 15-20 минут после диагностики и затем родителями пациента передаются врачу для постановки диагноза.

После того как подготовка к УЗИ завершена, специалист кладет юного пациента на кушетку и, обработав абдоминальную область гелем, начинает диагностику при помощи специального сканера. Специалист перемещает прибор по всей области плавно, с легким надавливанием, и изображение сразу же появляется на экране небольшого монитора, расположенного рядом. У маленьких пациентов есть возможность наблюдать за процессом обследования. Результаты УЗИ формируются через 15-20 минут после диагностики и затем родителями пациента передаются врачу для постановки диагноза.

Расшифровка результатов

Окончательное заключение по результатам УЗИ выносится квалифицированным врачом, способным дать подробную расшифровку полученных данных и поставить диагноз. Он же может назначить повторное исследование, если появились сомнения в диагнозе или недостаточно данных. УЗИ не приносит никакого вреда детскому организму, поэтому родителям можно не переживать по поводу необходимости повторного проведения обследования ребенка.

Нормы УЗИ мочевого пузыря у детей до 1 года

Наполненность мочевого пузыря, при которой возникает позыв

Возраст ребенка, месяцев | Объем, мл |

0-3 | 10-20 |

3-12 | 25-50 |

Мочевой пузырь в норме имеет округлую форму, его контуры – четкие, ровные, толщина стенок – до 3 мм. Находящееся в пузыре содержимое – анэхогенное. Не отмечается расширения дистальных отделов мочеточников.

Нормы УЗИ мочевого пузыря у детей 1-3 года

Наполненность мочевого пузыря, при которой возникает позыв

Возраст ребенка, лет | Объем, мл |

1-3 | 50-90 |

Показатели нормы для мочевого пузыря: четкие, ровные контуры, округлая форма, неутолщенные стенки – 3 мм. Дистальные отделы мочеточников не расширены. Содержимое – анэхогенное.

Нормы УЗИ мочевого пузыря у детей 3-7 лет

То, что нормы УЗИ зависят от возраста ребенка и его пола, является медицинским фактом, и опытный врач-диагност может быстро сопоставить данные, полученные путем УЗИ, с нормативами. В случае обнаружения заболеваний или патологий врач выбирает соответствующее лечение, дает необходимые рекомендации и назначает обязательные процедуры. Наполненность мочевого пузыря, при которой возникает позыв

Возраст ребенка, лет | Объем, мл |

3-7 | 100-150 |

В норме мочевой пузырь имеет толщину стенок 3 мм, округлую форму, ровные и четкие контуры. Его содержимое – анэхогенное, не расширены дистальные отделы мочеточников.

Патология на УЗИ

УЗИ является максимально информативным современным методом диагностики, поэтому обнаружение патологий и заболеваний происходит с достаточно высокой точностью. К патологиям можно отнести образование кист и опухолей, заметное утолщение стенок пузыря, асимметричное положение мочевого пузыря. Следует помнить, что даже незначительное нарушение в работе этого важного органа у ребенка может вызвать серьезные последствия, и в этом случае от вовремя поставленного диагноза и оптимально выбранного лечения будет зависеть его здоровье.

Источник

Функциональные расстройства органов мочевой системы встречаются у детей с частотой 10% в общей популяции. Среди пациентов нефроурологических стационаров функциональные расстройства как состояния, отягощающие основной диагноз, или как самостоятельное заболевание, диагностируются у 50% детей и более.

Здоровый ребенок должен давать знать о своем желании опорожнить мочевой пузырь уже во втором полугодии жизни. Естественным побудительным мотивом к этому служит неприятное ощущение мокрых пеленок. Широкое распространение памперсов, облегчающих уход за ребенком, привело к запаздыванию формирования отрицательного условного рефлекса на мокрые пеленки, запаздыванию становления микционной функции.

Критерии первой стадии зрелости, достигаемой в норме к 3-4 годам, следующие:

- соответствие функционального объема мочевого пузыря возрасту ребенка (в среднем 100-125 мл);

- адекватное диурезу и объему каждой микции число мочеиспусканий в сутки (не более и не менее 7-9 раз);

- полное удержание мочи днем и ночью;

- умение задерживать на время и прерывать при необходимости акт мочеиспускания;

- умение опорожнять мочевой пузырь без предшествующего позыва на мочеиспускание и при малом объеме мочи за счет волевого управления сфинктерным механизмом.

Если у детей старше 4 лет сохраняется поллакиурия, императивные позывы, императивное недержание мочи, ночной энурез, то это говорит о том, что процесс становления основных черт зрелого типа мочеиспускания не завершился. После «контрольного возраста» (4 года) отклонения в характере мочеиспускания должны рассматриваться как болезнь.

Вторая стадия продолжается с 4 до 12-14 лет. Происходит постепенное увеличение резервуарной функции мочевого пузыря, снижение тонуса детрузора и внутрипузырного давления. В пубертатном периоде (12-14 лет) в регуляцию основных функций мочевого пузыря включаются половые гормоны, потенцирующие эффекты симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Наиболее частая причина замедленного созревания и(или) нарушения механизмов мочевыделения у детей – это последствия родовой травмы с сохраняющимися минимальными дисфункциями головного мозга; гипоксия плода и состояния, связанные с развитием гипоксии в постнатальном периоде (частые ОРВИ, пневмонии, синуситы, нарушения носового дыхания).

В зависимости от объема мочевого пузыря, при котором наступает мочеиспускание, выделяют три варианта. Мочевой пузырь считается норморефлекторным, если мочеиспускание возникает при нормальном возрастном объеме мочевого пузыря, гипорефлекторным – при объеме, превышающем верхнюю границу нормы, гиперрефлекторным – при объеме менее нижней границы нормы. Причинами изменения характера мочеиспускания могут быть врожденные дисплазии соединительной ткани, поражения позвоночника, невротические расстройства, нейрогенные дисфункции. Наиболее частая форма нейрогенной дисфункции – гиперрефлекторный мочевой пузырь, она возникает при поражении проводящих нервных путей спинного мозга выше крестцовых сегментов на уровне 9-го грудного позвонка. Более редкий вариант – гипорефлекторный мочевой пузырь. Наблюдается ослабление позыва на мочеиспускание, редкие микции большими порциями, большое количество остаточной мочи. Наблюдается при поражении задних корешков крестцового отдела спинного мозга, конского хвоста и тазового нерва.

В обследовании детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, помимо нефроуролога, принимают участие педиатр, невропатолог, ортопед.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Источник

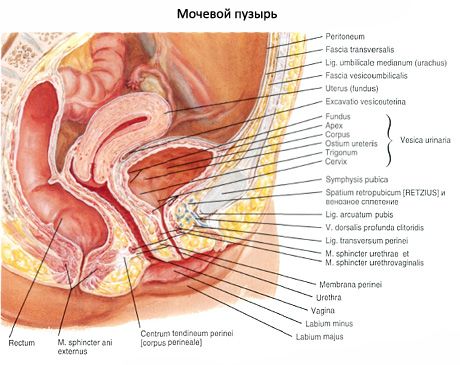

Топография мочевого пузыря

Мочевой пузырь расположен в полости малого таза позади лобкового симфиза. Своей передней поверхностью он обращен к лобковому симфизу, от которого отграничен слоем рыхлой клетчатки, залегающей в позадилобковом пространстве. При наполнении мочевого пузыря мочой его верхушка выступает иэд лобковым симфизом и соприкасается с передней брюшной стенкой. Задняя поверхность мочевого пузыря у мужчин прилежит к прямой кишке, семенным пузырькам и ампулам семявыносяших протоков, а дно – к предстательной железе. У женщин задняя поверхность мочевого пузыря соприкасается с передней стенкой шейки матки и влагалища, а дно – с мочеполовой диафрагмой. Боковые поверхности мочевого пузыря у мужчин и женщин граничат с мышцей, поднимающей задний проход. К верхней части мочевого пузыря у мужчин прилежат петли тонкой кишки, а у женщин – матка. Наполненный мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине мезоперитонеяльно, пустой, спавшийся – ретроперитонеально.

Брюшина покрывает мочевой пузырь сверху, с боков и сзади, а затем у мужчин переходит на прямую кишку (прямокишечно-пузырное углубление), у женщин – на матку (пузырно-маточное углубление). Брюшина, покрывающая мочевой пузырь, соединена с его стенками рыхло. Мочевой пузырь фиксирован к стенкам малого таза и соединен с рядом лежащими органами при помощи фиброзных тяжей. С пупком верхушку пузыря соединяет срединная пупочная связка. Нижняя часть мочевого пузыря прикреплена к стенкам малого таза и соседним органам связками, образующимися за счет уплотненных соединительнотканных пучков и волокон так называемой тазовой фасции. У мужчин имеется лобково-предстательная связка (lig.puboprostaticum), а у женщин – лрбково-пузырная связка (lig.pubovesicale). Кроме связок, мочевой пузырь укреплен также мышечными пучками, образующими лобково-пузырную мышцу (m.pubovesicalis) и прямокишечно-пузырную мышцу (m.rectovesicalis). Последняя имеется только у мужчин. Как у мужчин, так и у женщин мочевой пузырь в определенной степени фиксирован за счет начальной части мочеиспускательного канала и концевых отделов мочеточников, а также предстательной железы у мужчин и мочеполовой диафрагмы у женщин.

[10], [11], [12], [13], [14]

Строение мочевого пузыря

Стенки мочевого пузыря (у мужчин и женщин) состоят из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной оболочки и адвентиции, а в местах, покрытых брюшиной, имеется серозная оболочка. У наполненного мочевого пузыря стенки растянуты, тонкие (2-3 мм). После опорожнения пузырь уменьшается в размерах, его стенка благодаря мышечной оболочке сокращается и достигает в толщину 12-15 мм.

Слизистая оболочка (tunica mucosa) выстилает мочевой пузырь изнутри и при опорожненном пузыре образует складки. При наполнении пузыря мочой складки слизистой оболочки полностью расправляются. Клетки эпителия (переходного), покрывающие слизистую оболочку, при пустом мочевом пузыре округлые, при наполнении его и растяжении стенок уплощены и истончены. Клетки эпителия соединены друг с другом плотными контактами. В толще собственной пластинки слизистой оболочки имеются альвеолярно-трубчатые железы, нервные волокна, сосуды и лимфоидные образования. Слизистая оболочка розоватого цвета, подвижна, легко собирается в складки, за исключением небольшого участка в области дна мочевого пузыря – треугольника мочевого пузыря (trigonum vesicae), где она плотно сращена с мышечной оболочкой. В передней части дна мочевого пузыря (у вершины треугольника) на слизистой оболочке имеется внутреннее отверстие мочеиспускательного канала, а в каждом углу треугольника (на концах задней границы) – отверстие мочеточника (правое и левое; ostium ureteris, dextrum et sinistrum). Вдоль основания (задней границы) мочепузырного треугольника проходит межмочеточниковая складка (plica interureterica).

Подслизистая основа (tela submucosa) хорошо развита в стенке мочевого пузыря. Благодаря ей слизистая оболочка может собираться в складки. В области треугольника мочевого пузыря подслизистая основа отсутствует. Кнаружи от нее в стенке мочевого пузыря находится мышечная оболочка (tunica muscularis), состоящая из трех нечетко отграниченных слоев, образованных гладкой мышечной тканью. Наружный и внутренний слои имеют преимущественно продольное направление, а средний, наиболее развитый, циркулярный. В области шейки мочевого пузыря и внутреннего отверстия мочеиспускательного канала средний циркулярный слой выражен наиболее хорошо. У начала мочеиспускательного канала из этого слоя образован сжиматель мочевого пузыря (m.sphincter vesicae). При сокращении мышечной оболочки мочевого пузыря и одновременном раскрытии сжимателя объем органа уменьшается и моча изгоняется наружу через мочеиспускательный канал. В связи с этой функцией мышечной оболочки мочевого пузыря ее называют мышцей, выталкивающей мочу (m.detrusor vesicae).

Сосуды и нервы мочевого пузыря

К верхушке и телу мочевого пузыря подходят верхние мочепузырные артерии – ветви правой и левой пупочных артерий. Боковые стенки и дно мочевого пузыря кровоснабжаются за счет ветвей нижних мочепузырных артерий (ветви внутренних подвздошных артерий).

Венозная кровь от стенки мочевого пузыря оттекает в венозное сплетение мочевого пузыря, а также по мочепузырным венам непосредственно во внутренние подвздошные вены. Лимфатические сосуды мочевого пузыря впадают во внутренние подвздошные лимфатические узлы. Мочевой пузырь получает симпатическую иннервацию из нижнего подчревного сплетения, парасимпатическую – по тазовым внутренностным нервам и чувствительным – из крестцового сплетения (из половых нервов).

Рентгеноанатомия мочевого пузыря

Мочевой пузырь при наполнении его контрастной массой на рентгенограмме (в переднезадней проекции) имеет форму диска с гладкими контурами. При боковой проекции на рентгенограмме мочевой пузырь приобретает форму неправильного треугольника. Для исследования мочевого пузыря используют также цистоскопию (осмотр слизистой оболочки). Этот метод позволяет определить состояние, цвет, рельеф слизистой оболочки, отверстий мочеточников и поступление мочи в мочевой пузырь.

Мочевой пузырь у новорожденных веретенообразный, у детей первых лет жизни – грушевидный. В период второго детства (8-12 лет) мочевой пузырь яйцевидный, а у подростков имеет форму, характерную для взрослого человека. Вместимость мочевого пузыря новорожденных равна 50-80 см3, к 5 годам – 180 мл мочи, а у детей старше 12 лет составляет 250 мл. У новорожденного дно мочевого пузыря не сформировано, треугольник мочевого пузыря расположен фронтально и является частью задней стенки пузыря. Циркулярный мышечный слой в стенке пузыря развит слабо, слизистая оболочка развита хорошо, складки выражены.

Топография мочевого пузыря у новорожденного такова, что его верхушка достигает половины расстояния между пупком и лобковым симфизом, поэтому мочевой пузырь у девочек в этом возрасте не соприкасается с влагалищем, а у мальчиков – с прямой кишкой. Передняя стенка мочевого пузыря расположена вне брюшины, которая покрывает только его заднюю стенку. В возрасте 1-3 лет дно мочевого пузыря расположено на уровне верхнего края лобкового симфиза. У подростков дно пузыря находится на уровне середины, а в юношеском возрасте – на уровне нижнего края лобкового симфиза. В дальнейшем происходит опускание дна мочевого пузыря в зависимости от состояния мышц мочеполовой диафрагмы.

Источник