Узи мочевого пузыря киста урахуса

Киста урахуса – это порок эмбрионального развития, при котором в мочевом протоке происходит образование замкнутой полости, содержащей серозную жидкость. Маленькие кисты могут длительно не проявляться какими-либо симптомами, для новообразований значительных размеров характерны боли в животе за счет сдавления кишечника, пальпируемое выбухание брюшной стенки, расстройства мочеиспускания. Диагностика может включать УЗИ органов мочевыделения, цистоскопию, при кисте с образованием свищевого канала ‒ фистулографию. Лечение у взрослых исключительно оперативное, у детей возможна тактика активного наблюдения.

Общие сведения

Киста урахуса – урологическая патология, которую в 2 раза чаще регистрируют у новорожденных мальчиков. На долю данного эмбрионального порока приходится 42% от всех аномалий развития мочевого канала. Около трети людей при рождении имеют ту или иную патологию урахуса, что не всегда выявляется при жизни, но подтверждается результатами аутопсий. У взрослых новообразование чаще диагностируют случайно при исследованиях визуализации либо во время оперативных вмешательств. Клиника развивается при осложнениях: перфорации кисты, формировании свищевого канала, инфицировании. У женщин патология встречается редко, иногда симптомы манифестируют во время беременности по мере роста плода.

Киста урахуса

Причины

Доподлинно неизвестно, что вызывает нарушение редукции мочевого протока. Исследования показали, что у людей синдромом Дауна, Беквита-Видемана, трисомией 13 и 18 пороки эмбрионального мочевого канала встречаются чаще. Замечено, что у новорожденных с низкой массой тела может развиваться устойчивый к терапии омфалит, связанный с кистой рудиментарного протока или с врожденным полным или неполным свищем. К предрасполагающим факторам относятся:

- Генетическая патология. Иногда эмбриональные пороки – результат генетической мутации. В этом случае патология урахуса часто сочетается с другими серьезными дефектами развития, иногда несовместимыми с жизнью. Наследственное заболевание передается ребенку от отца и/или матери, но иногда мутации, приводящие к порокам развития мочеполовой системы, происходят спонтанно.

- Экзогенные воздействия. Некоторые лекарства, алкоголь, наркотики и другие факторы внешней среды оказывают тератогенное действие на плод, в результате чего закладываются различные дефекты развития урогенитального тракта. Заболевания, перенесенные матерью в критические для развития плода сроки, также рассматривают как возможную причину нарушения строения органов мочеполовой системы.

Патогенез

Роль урахуса – отведение мочи плода в околоплодные воды в процессе эмбриогенеза. Этот проток является производным стебелька аллантоиса и формируется к 2-3 месяцу беременности. Закрытие урахуса начинается с пятого месяца гестации. К моменту рождения в норме эмбриональный канал у большинства детей полностью закрывается, преобразуясь в срединную пузырно-пупочную связку.

С развитием ультразвуковой диагностики обнаружено, что небольшое отверстие в рудиментарном отростке может сохраняться у здоровых детей. Мнение практиков разделилось – это патология или вариант нормы. Киста урахуса образуется из-за необлитерации протока в срединной части и может сохраняться на протяжении всей жизни. Эпителий канала у взрослых продуцирует жидкость, которая способствует росту кисты, у детей кистозная полость может содержать еще и слизь, мекониевые массы, мочу. Есть наблюдения, когда заращение эмбрионального протока происходило самостоятельно к 1,5-летнему возрасту.

Классификация

Киста выделительного протока может иметь различные размеры, ее объем вариативен – от 5-10 мл до 100 – 150 мл. Встречаются гигантские кистозные полости, вызывающие компрессию соседних органов. Различают осложненную и неосложненную кисту урахуса. Мочевой проток условно разделяют на три части: проксимальную, срединную и дистальную. При нарушении процессов регрессии в различных участках этого эмбрионального образования возникают четыре известных порока, в т. ч. киста урахуса (некоторые авторы включают в классификацию альтернирующий синус – дефект, когда дренирование кисты попеременно осуществляется и через пупок, и в пузырь):

- Пупочный свищ (неполный). Отсутствие облитерации сохраняет сообщение с пупком (дистальное незаращение), приводит к формированию свища, или синуса (это название часто используют в англоязычной литературе). Встречается в 36,5 % случаев.

- Пузырно-пупочный свищ (полный). Моча из пузыря через пупок выходит наружу, так как эмбриональный проток полностью открыт. Диагностируют в 20% случаев от всех патологий урахуса.

- Дивертикул. К его образованию приводит незаращение протока в области верхушки мочевого пузыря (проксимальный отдел). Частота выявляемости дивертикула – 1,6%.

- Киста урахуса. Характерна изоляция кисты от пупка и мочевого пузыря, т.е., дистальный и проксимальный концы мочевого хода закрыты. Кистозные образования располагаются чаще в середине, но могут локализоваться на любом уровне урахуса. Регистрируют данную патологию наиболее часто – в 42% случаев.

Симптомы кисты урахуса

При небольших размерах образования симптомы отсутствуют в течение длительного времени; они появляются при росте кисты и вторичном присоединении инфекции. Пациент предъявляет жалобы на боли в нижних отделах живота, в области пупка, дискомфорт и частое мочеиспускание. Чувство неполного опорожнения после мочевыделения возникает из-за препятствия оттоку мочи. Если киста оказывает компрессионное воздействие на кишечник, присоединяются метеоризм, запоры, спазмы. При пальпаторном обследовании живота ниже пупка может определяться плотно-эластическое округлое образование, болезненное при нажатии. Гиперемия кожи над ним и резкая болезненность указывают на инфицирование.

При формировании свищевого хода из пупка выделяется серозная жидкость (при инфицировании – отделяемое гнойное с неприятным запахом, кровью). Избыточная мацерация приводит к развитию дерматита. Прорыв кисты вглубь мочевого пузыря проявляется клиникой острого цистита: рези при учащенном мочеиспускании, повышение температуры, изменение характера выделяемой мочи (зловонный запах, примесь крови и гноя). У взрослых киста урахуса часто диагностируется при обследовании, проводимом по поводу макрогематурии. Диспареуния (боль и неприятные ощущения во время и после сексуального контакта) регистрируется реже.

Осложнения

Эмбриональная киста урахуса осложняется инфицированием, свищеобразованием. У новорожденных риск нагноения кисты выше, так как собственная иммунная система ребенка еще несовершенна. У взрослых опасность представляет потенциальная малигнизация эмбрионального канала, в 90% развивается аденокарцинома. Доказано, что риск появления неопластического процесса увеличивается с возрастом. По анализу литературы, 10-30% случаев рака мочевого пузыря берет начало из устья мочевого протока.

Относительно редко в кисте происходит камнеообразование с персистирующим воспалением, болевым синдромом, перфорацией. Одним из грозных осложнений, угрожающих жизни, является перитонит, который развивается при разрыве инфицированного кистозного образования с излитием гнойного содержимого в брюшную полость. В литературе имеются упоминания о гнойном фасциите и сепсисе.

Диагностика

Диагноз устанавливает врач-уролог, опираясь на жалобы, данные анамнеза, физикального осмотра и результаты инструментального обследования. Осложненную кисту рудиментарного протока можно заподозрить, если есть мочевые или гнойные выделения из пупочного канала. Лабораторные анализы для данной патологии неспецифичны и могут быть полезны для оценки степени сопутствующего гнойно-воспалительного процесса. Алгоритм инструментальной диагностики:

- Ультразвуковое исследование. УЗИ мочевого пузыря и структур передней брюшной стенки – основной способ визуализации кистозного образования эмбрионального протока. Точность диагностики близка к 100%. Киста урахуса на сонограммах лоцируется как округлая отграниченная полость с ровными краями. Размеры ее вариативны. При воспалении содержимое негомогенное, присутствует отек окружающих тканей, при надавливании датчиком типично усиление боли.

- Дополнительные способы диагностики. При осложненной кисте выполняют фистулографию, которая может показать свищевой ход в стенке мочевого пузыря или внутри пупка. Сообщение кисты с пузырем видно при цистоскопии, особенности свищевого канала показывает цистография. МРТ применяют чаще у взрослых при подозрении на неопластическую трансформацию рудимента, а КТ мочевыделительной системы – при камнеобразовании. При симптомах перитонита выполняют лапароскопию.

Киста рудиментарного канала подразумевает дифдиагностику с острым омфалитом (воспалением пупка), пупочной грыжей, грыжей белой линии живота. Пороки мочевого протока дифференцируют между собой. Схожие с вскрывшейся кистой проявления могут быть у пузырно-пупочного и пупочного свища, дивертикула.

Лечение кисты урахуса

В детском возрасте, даже если рудиментарная киста осложнилась свищеобразованием, возможно динамическое наблюдение. В результате постнатальной эволюции мочевого хода может произойти полная облитерация урахуса даже при сопутствующем воспалительном процессе. Для его купирования проводят антибактериальную терапию с учетом чувствительности и оценивают динамику от лечения. Учитывая потенциальные осложнения с высоким риском летальности, хирургическая тактика в практической урологии остается приоритетной:

- Чрескожная пункция. Аспирация содержимого с последующим склерозированием стенок может быть выполнена при асептической неосложненной кисте мочевого хода. Чрескожное пункционное дренирование – малоинвазивное вмешательство, но вероятность рецидивов не позволяет рассматривать его в качестве основного лечения.

- Одномоментная операция. К вмешательству прибегают при рецидивирующем омфалите или повторном образовании кисты спустя полгода после ее чрескожной пункции. Лечение может выполняться открытым и лапароскопическим способом. Объем операции подразумевает дренирование и иссечение кисты за один раз. Тактика применима при отсутствии выраженного воспаления.

- Двухэтапная операция. Данный вид хирургии предпочтителен при осложненных формах. Изначально киста дренируется с последующим назначением антибактериальной терапии. На втором этапе иссекают урахус совместно со срединной складкой брюшины от пупка до мочевого пузыря, в большинстве случаев выполняют парциальную цистэктомию.

Прогноз и профилактика

Прогноз при своевременно выполненном оперативном лечении благоприятный, т. к. позволяет избежать осложнений. Профилактических мер с подтвержденной эффективностью не разработано. Учитывая потенциальное тератогенное воздействие алкоголя, никотина и наркотических препаратов на организм женщины и плод, следует придерживаться здорового образа жизни не только в период беременности, но и на протяжении жизни. В период гестации недопустим контакт с ядами, химикатами, ионизирующим излучением. Профилактический прием поливитаминных комплексов, прегравидарная подготовка, раннее обследование пары помогает уменьшить вероятность появления ребенка с пороками развития, в том числе – урогенитального тракта.

Источник

Урахус (мочевой проток) – это трубка между верхушкой мочевого пузыря и пупком, по которой моча плода отходит в околоплодные воды. Урахус полностью зарастает через 2-12 месяцев после рождения ребенка, образуя ligamentum umbilicale medium.

Нажимайте на картинки, чтобы увеличить.

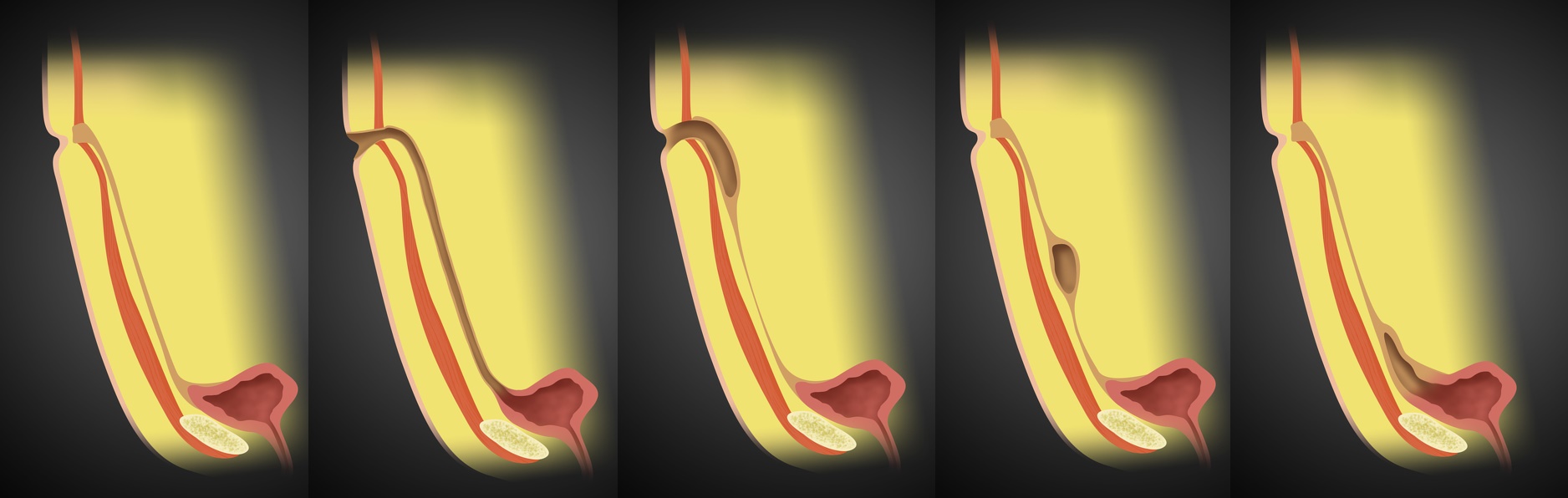

Рисунок. Врожденные аномалии урахуса: нормальная ligamentum umbilicale medium (1), полное незакрытие урахуса – пузырно-пупочный свищ (2), незакрытие урахуса в области пупочного кольца – пупочный свищ (3), незакрытие урахуса в средней части – киста урахуса (4), незакрытие урахуса у мочевого пузыря – дивертикул верхушки мочевого пузыря (5).

Пузырно-пупочный свищ на УЗИ

При полном незаращение урахуса образуется пузырно-пупочный свищ, который открывается в области пупочного кольца. Из-за контакта с мочой кожа вокруг пупка раздраженная. При врожденном пузырно-пупочном свище благодаря кровоснабжению из артерии урахуса на пупке сохраняются грануляции (остатки пуповины). Грануляций не бывает, если пузырно-пупочный свищ открывается из-за препятствий оттоку мочи – опухоль в малом тазу, задние клапаны уретры, стриктуры уретры, фимоз и т. п. В таких случаях пузырно-пупочный свищ может закрыться самостоятельно, когда устраняют проблему.

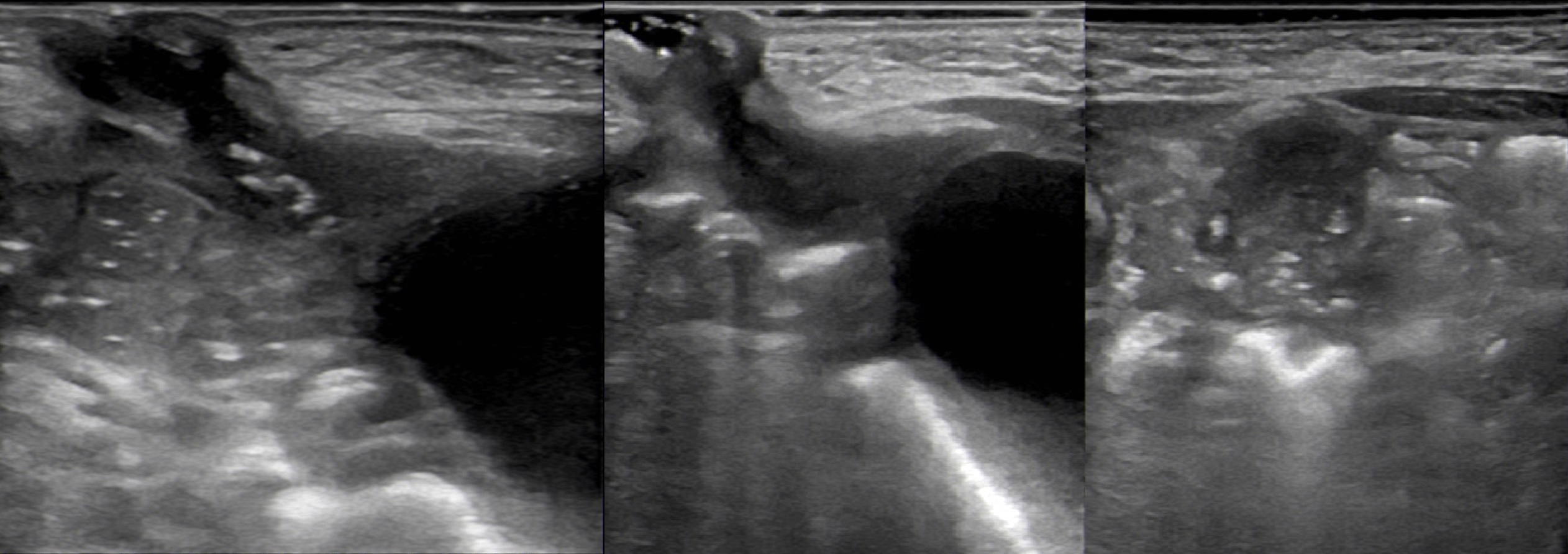

Рисунок. У младенца с рождения из пупка отходит соломенного цвета жидкость с запахом мочи; при надавливании на мочевой пузырь отток мочи из пупка усиливается; кожа вокруг пупка раздраженная, грануляции. На УЗИ определяется гипоэхогенная трубчатая структура от верхушки мочевого пузыря до пупка. Диагноз: Пузырно-пупочный свищ. В таких случаях высокий риск развития инфекции мочевых путей.

Пупочный свищ на УЗИ

Незаращение урахуса в области пупочного кольца проявляется в первые дни после рождения – мокнущий пупок, мацерация кожи. Пупочный свищ в более поздние сроки, указывает на дренаж инфицированной кисты урахуса.

Важно отличать незаращение урахуса, пупочной вены и желточного протока. При незаращении пупочной вены отделяемое кровянистое. При незаращении желточного протока в пупке ярко-красная опухоль, кожа сильно раздражена щелочным отделяемым.

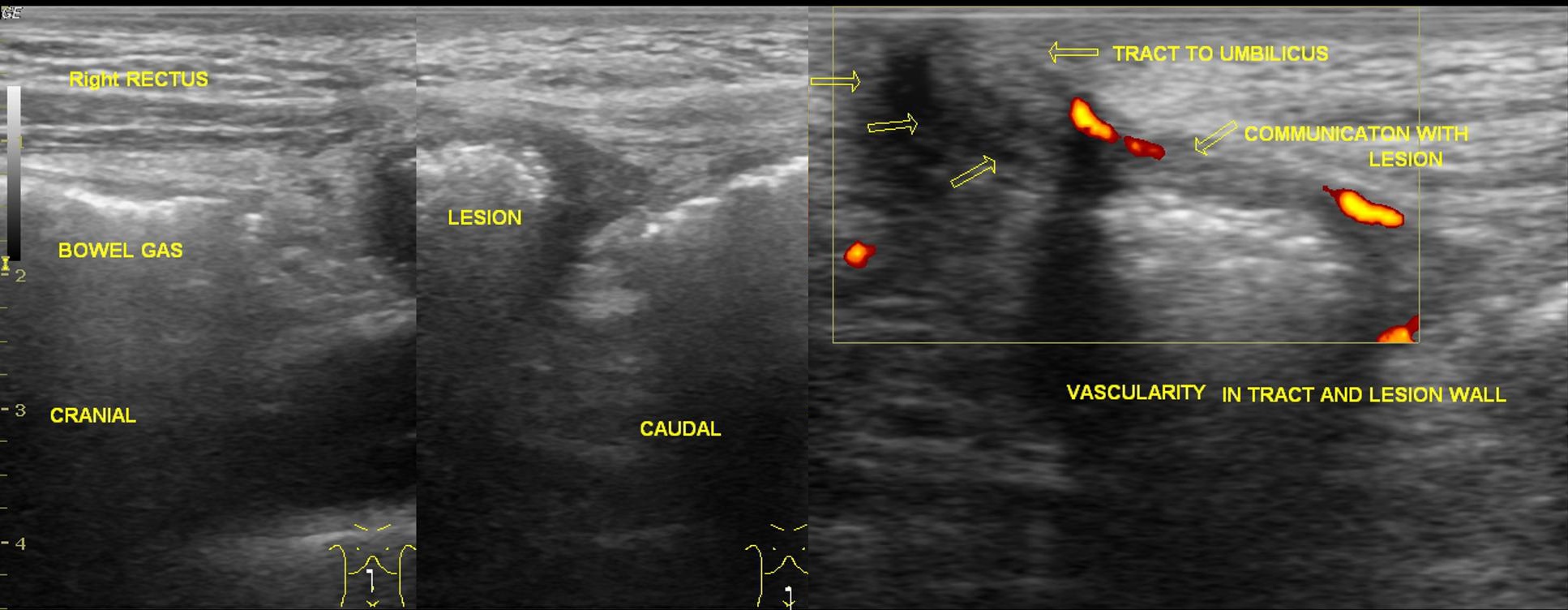

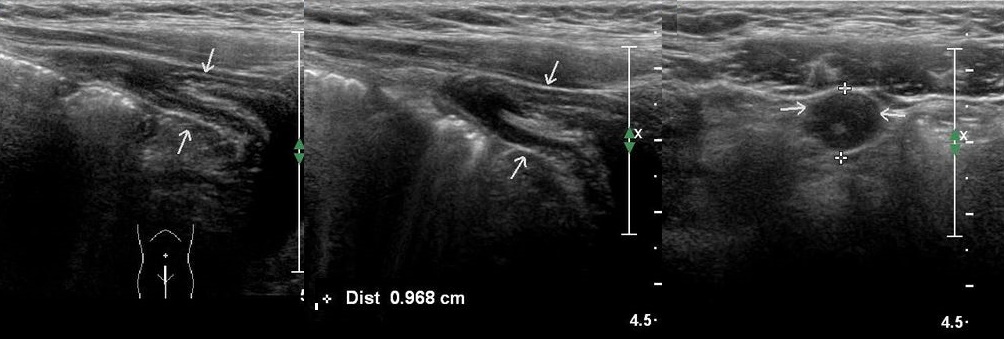

Рисунок. Мужчина с жалобами на гнойное отделяемое из пупка. На УЗИ чуть ниже пупка неоднородный очаг округлой формы, который сообщается с пупочной ямкой благодаря гипоэхогенной трубчатой структуре; связь с мочевым пузырем не определяется; кровоток в окружающих тканях слегка усилен. Диагноз: Инфицированная киста урахуса, пупочный свищ.

Киста урахуса на УЗИ

Если урахус облитерируется с обоих концов, а в промежуточной части остается пространство, то можно говорить о кисте урахуса. Околопузырные кисты нередко сохраняют связь с мочевым пузырем. Изолированные промежуточные кисты могут достигать больших размеров. Часть околопупочных кист расположена внутри пупка и сообщается с ним.

Кисты урахуса обычно бессимптомны, пока не инфицированы. Наиболее распространенные патогены – Staphylococcus, E. coli, Pseudomonas и Streptococcus. Часто сопутствует лихорадка, боль и нарушение мочеиспускания. Гнойное содержимое может самопроизвольно прорываться в пупок или мочевой пузырь. В редких случаях инфицированная киста опорожняется внутрибрюшинно, тогда появляются признаки перитонита.

Рисунок. На УЗИ по средней линии живота, на полпути от пупка до лобка, определяется бессосудистое, анэхогенное, округлое образование с четким и ровным контуром, размер 14х13х11 мм; соприкасается с куполом заполненного мочевого пузыря; после микции форма и размер не изменяются. Диагноз: Киста урахуса, неосложненная.

Дивертикул верхушки мочевого пузыря на УЗИ

Обычно бессимптомный дивертикул верхушки мочевого пузыря обнаруживают случайно, когда присоединяется инфекция. Появляются боли в животе и частое болезненное мочеиспускание, гемтурия и пиурия. Цистоскопией определяют вход в урахус, из которого выделяется гной.

Рисунок. Мальчик с жалобами на сильную боль в нижней части живота, в общем анализе мочи гематурия и лейкоцитурия. На УЗИ определяется трубчатая гипоэхогенная структура, которая начинается чуть ниже пупка и впадает в купол мочевого пузыря. Диагноз: Воспаление дивертикула верхушки мочевого пузыря.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Источник

В.В. Базаев, Н.В. Бычкова, А.А. Морозов, А.П. Морозов, Е.В. Смирнова

Сведения об авторах:

- Базаев В.В. – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения урологии ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского; Москва, Россия; РИНЦ ID 600043

- Бычкова Н.В. – к.м.н., доцент, старший научный сотрудник отделения урологии ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского; Москва, Россия; РИНЦ ID 762291

- Морозов А.А. – врач-уролог отделения урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; Москва, Россия

- Морозов А.П. – д.м.н., врач-уролог отделения урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; Москва, Россия

- Смирнова Е.В. – клинический фармаколог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Киста урахуса – порок эмбриогенеза, с образованием в мочевом протоке замкнутой полости, содержащей серозную жидкость. Частота встречаемости до 42% от всех аномалий развития мочевого канала. Киста урахуса возникает из-за отсутствия облитерации протока в средней его части, что сохраняется в таком виде всю жизнь. Кисты небольших размеров могут длительно протекать бессимптомно. Для кист больших размеров характерны болевой симптом, пальпируемое образование брюшной стенки, расстройства микции. Клинические симптомы появляются при осложнениях: перфорации, формировании свища, инфицировании кист. Кисту урахуса диагностируют с помощью ультразвукового исследования (УЗИ), мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), цистоскопии, а при наличии свищевого канала ‒ фистулографии [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Симптомы кисты урахуса

Пациент с осложненной кистой урахуса жалуется на боли внизу живота, дискомфорт, дизурию, пальпируемое образование. При образовании наружного свища имеется серозно-гнойное отделяемое из пупка, поэтому часто присутствует мацерация кожи, дерматит. Опорожнение нагноившейся кисты урахуса в мочевой пузырь клинически проявляется как острый цистит. У взрослых киста урахуса выявляется при обследовании по поводу макрогематурии. Кроме того, у взрослых опасность представляет возможная малигнизация эмбрионального мочевого канала, в 90% развивается аденокарцинома. Риск наличия неопластического процесса увеличивается с возрастом. По анализу литературы, 10-30% случаев рака мочевого пузыря начинается из устья мочевого протока.

Диагностика

Диагноз ставится на основании жалоб, анамнеза, объективного и инструментального обследования. Лабораторные анализы необходимы для контроля степени сопутствующих воспалительных явлений. УЗИ, МСКТ, магнитно-резонансная томография (МРТ), фистулография, цистоскопия используют для уточнения диагноза и тактики оперативного лечения.

Лечение кисты урахуса

В детском возрасте, когда заболевание проявляет себя у 98% больных, даже если рудиментарная киста осложнилась свищеобразованием, возможна консервативная тактика лечения и динамическое наблюдение. С взрослением может произойти полная облитерация урахуса, несмотря на сопутствующий воспалительный процесс.

У взрослых пациентов заболевания урахуса встречается редко. Дифференциальная диагностика заболеваний урахуса у взрослых визуальным (цистоскопия), цитологическим и гистологическим методами может не дать убедительного результата. Поэтому диагноз уточняется в ходе операции или в послеоперационном периоде по результатам гистологического исследования. Объем оперативных вмешательств, по мнению большинства современных авторов, должен включать иссечение кисты урахуса, а также парциальную цистэктомию (резекцию мочевого пузыря) [1-7].

Несмотря на общую морфологию врожденного порока урахуса, каждый случай с осложненной кистой урахуса имеет особенности клинического течения, поэтому всегда необходима дифференциальная диагностика, которая описана в наблюдениях ниже.

Клиническое наблюдение № 1

Больная С. 65 лет, находилась в отделении урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 19.08.2020 г. по 11.09.2020 г. с диагнозом: Врожденная аномалия мочевой системы. Нагноившаяся киста урахуса. Сахарный диабет 2 типа. Ожирение 2 ст. Гипертоническая болезнь 2 стадии. Артериальная гипертензия 3 степени, 4 риск ССО. Пупочная грыжа. Сочетанный порок аортального клапана (умеренный стеноз и недостаточность). Состояние после тупой травмы живота и грудной клетки с переломом 7-10 ребер слева.

Поступила с жалобами на периодические боли и дискомфорт внизу живота. Из анамнеза известно, что через 2 недели после тупой травмы живота и грудной клетки с переломом 7-10 ребер слева отмечала неинтенсивную примесь крови в моче. Повышение температуры тела до 37,5 °С. При УЗИ выявлено кистозное образование урахуса, размерами до 6 см. Почки и верхние мочевыводящие пути без особенностей. При цистоскопии выявлен буллезный отек слизистой в области верхушки мочевого пузыря размерами 3х4 см, с гиперемией слизистой по периферии. При надавливании над лоном отмечено выделение мутного содержимого из области верхушки мочевого пузыря, покрытой буллезным отеком. Цитологически – «группы реактивного уротелия» с воспалительными изменениями. В посеве мочи – E. Coli 104 КОЕ/мл, S. epidermidis 103 КОЕ/мл. с чувствительностью к цефтазидиму, имипенему, гентамицину, амикацину, фурагину, фосфомицину.

При МРТ выявлено объемное жидкостное образование области урахуса с реактивными воспалительными изменениями.

При МСКТ диагностировано наличие дополнительного образования в месте типичной локализации урахуса с признаками инфильтрации окружающей клетчатки. Пупочная грыжа (рис. 1-3).

Рис. 1. УЗИ мочевого пузыря больной С.

Fig. 1. Ultrasound of the bladder of patient S.

Рис. 2-3. МСКТ мочевого пузыря больной С.

Fig. 2-3. MSCT of the bladder of patient S.

Больной произведена открытая операция: парциальная срединная лапаротомия с иссечением пупочной грыжи, содержимым которой был участок большого сальника. При рассечении апоневроза и ревизии выявлена плотная инфильтрация апоневроза и мышц хрящевидной плотности. К брюшине со стороны брюшной полости прилегает образование каменистой плотности без четких границ размерами 8х10 см, в едином конгломерате с верхушкой мочевого пузыря – предполагается, что это опухоль урахуса. Со значительными техническими трудностями сделана циркулярная резекция мочевого пузыря в области его верхушки единым блоком с опухолью в пределах здоровых тканей с применением ультразвукового скальпеля. Ушивание стенки мочевого пузыря 2-х рядным швом с установкой дренажа в Дугласовом пространстве. Катетер Фолея установлен в мочевой пузырь. При вскрытии макропрепарата обнаружена кистозная полость с мутным экссудатом и буллезным отеком ткани.

При гистологическом исследовании установлено, что стенка кисты представлена молодой и созревающей грануляционной тканью с очаговой лимфо-плазмоклеточной инфильтрацией. Опухолевого роста не выявлено.

Послеоперационное течение осложнилось декомпенсацией сахарного диабета, нагноением послеоперационной раны. Это потребовало продолженой инсулинотерапии антибактериальной терапии (АБТ) цефтриаксоном, меропенемом, амикацином, местным введением панбактериофага [8], с проведением комплексного физиотерапевтического лечения. Больная выписана с выздоровлением.

Особенностью данного наблюдения было то, что неосложненная киста урахуса, имела бессимптомное течение у больной до 65 лет. После перенесенной травмы живота, вероятно, с парциальным разрывом урахуса и образованием паравезикальной гематомы, развилось нагноение, что проявилось локальной симптоматикой. Дооперационная диагностика, включающая цистоскопию, УЗИ, КТ и МСКТ, позволила достаточно точно поставить предоперационный диагноз, но не дала цельного представления о степени распространения инфильтрата. В гнойной кисте урахуса может также находиться опухоль. Поэтому завершающей стадией диагностики всегда является операция и последующее гистологическое исследование. Учитывая вышесказанное, с нашей точки зрения, при оперативном вмешательстве должны максимально иссекаться инфильтрированные ткани, окружающие кисту и выполняться резекция верхней гемисферы мочевого пузыря (рис. 4).

Рис. 4. Макропрепарат удаленной кисты урахуса больной С.

Fig. 4. Macrodrug of a removed urachus cyst of patient S.

Клиническое наблюдение № 2

Больной М. 62 года находился в отделении урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 13.07.2020 г. по 23.07.2020 г. Поступил с диагнозом: Опухоль мочевого пузыря. Гипертоническая болезнь 2 стадии. Артериальная гипертензия 2 степени, риск ССО 2.

Из анамнеза известно, что на доклиническом обследовании при УЗИ выявлено объемное образование мочевого пузыря. При МСКТ с внутривенным усилением, выполненной по месту жительства, диагностировано кистозное образование размерами до 45х32х54 мм в передней стенке мочевого пузыря с тяжами по ходу урахуса, с накоплением контрастного вещества. При МРТ – в передней стенке мочевого пузыря, в области верхушки имеется солидное образование, накапливающее контрастное вещество, с полостными включениями, что характерно для некроза или распадающейся опухоли, полностью вовлекающее стенку мочевого пузыря размерами 49х56х72 мм с распространением в паравезикальную клетчатку с прилежанием (возможно инвазивным ростом) к мышцам передней брюшной стенки. Отмечено увеличение паховых и наружных подвздошных лимфатических узлов до 10 мм.

При МСКТ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского – картина объемного, вероятно экстравезикального образования с признаками инвазии в передневерхнюю стенку мочевого пузыря – опухоль урахуса. Имеются признаки вовлечения в процесс одной из петель тонкой кишки, проксимального отдела сигмовидной кишки (рис. 5, 6).

Рис. 5. МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства больного М.

Fig. 5. MSCT of the abdominal and retroperitoneal organs of patient M.

Рис. 6. МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства больного М.

Fig. 6. MSCT of the abdominal and retroperitoneal organs of patient M.

В цитологическом исследовании мочи клеток с признаками атипии не найдено. При цистоскопии обнаружены признаки деформации верхушки мочевого пузыря с наличием опухолевидного образования, диаметром до 5 см, вдающегося в просвет мочевого пузыря. Слизистая над образованием покрыта буллезным отеком. По данным щипковой биопсии фрагменты слизистой мочевого пузыря с отеком, полнокровием, с гнездами фон Брунна.

Опухолевого роста нет. Одновременно выполнена чрескожная пункционная биопсия образования: при исследовании полученных фрагментов выявлена фиброзно-жировая ткань с выраженной воспалительной инфильтрацией, опухолевого роста также не выявлено. По заключению гистолога, дифференциальный диагноз следует проводить между кистой урахуса с активным воспалением и хроническим абсцессом.

Учитывая вовлеченность в процесс толстой кишки, больному была выполнена колоноскопия. Выявлены дивертикулы сигмовидной кишки без признаков воспаления, полип поперечно-ободочной кишки. Произведена расширенная биопсия, при гистологическом исследовании выявлена тубулярная аденома толстой кишки.

После проведенного обследования больному проведена открытая операция – нижнесрединная лапаротомия. Удаление опухоли урахуса и верхней гемисферы мочевого пузыря. Резекция тонкой кишки. Доступ в брюшную полость закрывал инфильтрат деревянистой плотности размером 8х10 см с вовлечением тонкой и сигмовидной кишки, врастающий в брюшину передней брюшной стенки. Для получения доступа в нижний отдел брюшной полости решили выполнить резекцию тонкой кишки. Выполнена мобилизация брыжейки тонкой кишки и резекция ее участка длиной 8 см на расстоянии 20 см от илеоцекального угла. Выявлено, что стенка сигмовидной кишки рыхло связана с инфильтратом – произведено ее отделение от инфильтрата. Произведен энтеро-энтероанастомоз аппаратным швом бок-в-бок. Стенка мочевого пузыря ушита 2-х рядным непрерывным викриловым швом. Установлены дренаж в малый таз и катетер Фолея в мочевой пузырь.

При гистологическом исследовании рассеченного резецированного единым блоком инфильтрата получены: фрагмент стенки мочевого пузыря, фрагмент подвздошной кишки и кистозное образование, интимно спаянное со стенкой мочевого пузыря. Стенка кисты была представлена фиброзной тканью с резко выраженной гнойнопродуктивным воспалением, распространяющимся на прилежащие участки стенок мочевого пузыря, тонкой кишки, брыжейку толстой кишки. На внутренней поверхности стенки кисты имелись обширные острые язвы. Участки выстилки, представленные неидентифицируемым эпителием, в просвете кисты – фибринозно-гнойный экссудат, друзы актиномицетов. Послеоперационное течение гладкое. Катетер удален после контрольной цистографии через 14 дней. Мочеиспускание восстановилось. Рана зажила первичным натяжением. Антибактериальная терапия проводилась в соответствии с рекомендациями по лечению актиномикоза Сэнфордского справочника по антимикробной терапии версии 2020 г. (рекомендации по антибактериальной терапии актиномикоза от 16 мая 2019 г.): стартовая терапия препаратом Цефтриаксон 2 г/сутки внутривенно 2 недели с дальнейшим переходом на амоксициллин 2 г 2 р/сутки 4 недели, с последующей заменой на доксициклин (по переносимости) в дозе 100 мг 2 р/д до 6 месяцев [9].

Рис. 7. Макропрепарат удаленного единым блоком инфильтрата, включающего кистозное образование урахуса, фрагмент подвздошной кишки, резецированную часть мочевого пузыря больного М.

Fig. 7. Macrodrug of an infiltrate removed in a block, including cystic formation of the urachus, a fragment of the ileum, a resected part of the bladder of patient M.

ОБСУЖДЕНИЕ

В первом клиническом наблюдении осложненная киста урахуса симулировала злокачественное новообразование мочевого пузыря. Визуальная дифференциальная диагностика нагноившейся кисты урахуса с его возможным злокачественным новообразованием непосредственно в ходе операции затруднялась вторичными изменениями тканей с вовлечением соседних органов. Особенностью второго клинического наблюдения было так же обнаружение актиномикоза, который, вероятно, спровоцировал воспалительные изменения в кисте урахуса. Это манифестировало клиническую картину и потребовало радикального хирургического лечения.

Общими особенностями клинических наблюдений были сложности оперативного доступа к объемному образованию урахуса, в связи с наличием массивного воспалительного перипроцесса, который всегда можно принять за злокачественное новообразование урахуса. Окончательный диагноз больным поставили после гистологического заключения.

В таких случаях, на наш взгляд, применение лапароскопической техники не обосновано, так как применение радикального метода требует иссечения всех инфильтрированных тканей, границы которых проще определить при открытой операции. Вовлечение мышц передней брюшной стенки и апоневроза затрудняет закрытие операционной раны, что не исключает использование синтетических сетчатых имплантов.

ВЫВОДЫ

Осложненные кисты урахуса у взрослых требуют радикального хирургического лечения. Они характеризуются наличием вторичных воспалительных изменений в окружающих органах и тканях, что усложняет дифференциальную диагностику с возможной опухолью урахуса. При этом необходимо выполнять резекцию прилежащих органов в пределах здоровых тканей. Окончательный диагноз ставится после гистологического исследования.

ЛИТЕРАТУРА

- Поддубный И.В., Исаев Я.А. Аномалия мочевого протока у детей. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии 2015; (2). [Poddubnyiy I.V., Isaev Y.A. Anomaliya mochevogo protoka u detey. Rossiyskiy vestnik detskoy hirurgii, anesteziologii i reanimatologii = Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Reanimatology 2015; (2) (In Russian)].

- Лопаткин Н.А. Урология. Национальное руководство, 2009. [Lopatkin N.A. Urologiya. Natsionalnoe rukovodstvo, 2009 (In Russian)].

- Разин М.П., Галкин В.Н., Сухих Н.К. Детская урология-андрология: учебное пособие, 2011. [Razin M.P., Galkin V.N., Suhih N.K. Detskaya urologiya-andrologiya: uchebnoe posobie, 2011(In Russian)].

- Никольский А.В. Маджидов С.А. Клиническое наблюдение – хирургическое лечение кисты урахуса. Урологические ведомости 2016. [Nikolskiy A.V. Madzhidov S.A. Klinicheskoe nablyudenie – hirurgicheskoe lechenie kistyi urahusa. Urologicheskie vedomosti = Urological ements 2016 (In Russian)].

- Ueno T, Hashimoto H. Urachal anomalies: ultrasonography and management. J.Pediatr.Surgeri 2003(38):1203-1207.

- Snyder Ch.L. Current management of umbilical abnormalities and anomalies. Sem.Pediatr.Surg 2007(16):41-49.

- de La Taille A, Biserte J, Vankemmel O, et al. Urachalremnants: excision or survelance? Apropos of 3 cases and review of literature. J.Urology 1997.Vol.103. P. 56-58.

- Васильев А.О., Зайцев А.В., Калинина Н.А., Ширяев А.А., Ким Ю.А., Пушкарь Д.Ю. Бактериофаги в лечении инфекций нижних мочевыводящих путей. Consilium Medikum 2019. Том 21(7):38-41. [Vasilev A.O., Zaytsev A.V., Kalinina N.A., Shiryaev A.A., Kim Yu.A., Pushkar D.Yu. Bakteriofagi v lechenii infektsiy nizhnih mochevyivodyaschih putey. Consilium Medikum = Medical Council 2019. Tom 21(7). P. 38-41(In Russian)].

- Gilbert MD, David N (Editor), Chambers MD, Henry F (Editor), Eliopoulos MD, George M (Editor), Saag MD, Michael S (Editor) & 1 more. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2020 (50th edition).

Источник