Травмы почек мочеточников мочевого пузыря

Повреждения мочеполовой системы составляют 1,5-3 % в общей структуре травм всех органов человека. В мирное время их причиной у 75-80 % пострадавших являются повреждения во время дорожно-транспортных происшествий и падения с высоты. В 60-70 % случаев травмы являются сочетанными или множественными, по большей части встречаются повреждения почек и моче-выводящих путей.

Классификация. По локализации различают травмы почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и мужских половых органов.

В зависимости от наличия раневого канала, сообщающего зону повреждения с внешней средой, выделяют закрытые и открытые травмы.

Травмы могут быть изолированными, множественными и сочетанны-ми. Изолированным считается ранение одного органа мочеполовой системы, множественными – когда помимо травмы мочеполовых органов имеются повреждения других органов в пределах одной анатомической области, например травма почки и органов живота. Сочетанными считаются одновременные повреждения органов, находящихся в различных анатомических областях, например повреждение мочевого пузыря и черепно-мозговая травма.

В зависимости от степени тяжести травмы мочеполовых органов могут быть легкими, средними и тяжелыми, по отношению к полостям тела – проникающими и непроникающими, в зависимости от стороны поражения – одно- и двусторонними.

15.7.1. Повреждения почек

Эпидемиология. Травма почки встречается наиболее часто и составляет около 60-65 % в структуре повреждений органов мочевой системы. В мирное время превалируют закрытые, а в военное – открытые повреждения почек.

Этиология и патогенез. Закрытые повреждения почек, как правило, наступают в результате приложения силы в область поясницы или живота в виде

удара или сдавливания. В механизме разрыва играет роль и гидродинамический фактор, обусловленный значительным преобладанием в паренхиме почки жидкостного компонента (кровь, лимфа, моча), окруженного плотной фиброзной капсулой. Непосредственный удар и детонация жидкости внутри органа приводят к разрыву фиброзной капсулы и паренхимы почки. В бытовых условиях травма чаще возникает вследствие падения поясничной областью на выступающий твердый предмет. Разрыв органа происходит в результате непосредственного удара и повреждающего действия расположенных рядом костных структур – ребер и позвоночника.

Повреждения почек могут возникать в результате малоинвазивных и эндоскопических методов диагностики и лечения урологических заболеваний, получивших в настоящее время широкое распространение. Прежде всего, они связаны с неосторожными или ошибочными действиями врача. После дистанционной ударно-волновой нефролитотрипсии нередко диагностируются субкапсулярные гематомы, а всегда возникающая после нее гематурия может быть следствием не только повреждающего действия на уротелий камня и его фрагментов, но и разрывов форниксов. Травма почечной паренхимы может наблюдаться при катетеризации (стентировании) мочеточника, уретероскопии, нефроскопии, нефробиопсии и даже при паранефральной блокаде.

Заболевания почки (опухоль, киста, гидронефроз) делают ее более подверженной различным травмирующим воздействиям. Тяжелые повреждения патологически измененной почки могут наступить даже при минимальной травме.

Открытые повреждения – ножевые или огнестрельные – обычно носят множественный характер.

Классификация. Клинико-анатомическая классификация закрытых повреждений почки строится на степени тяжести травмы органа. Различают ушибы и разрывы почки (рис. 67, см. цв. вклейку). Ушиб характеризуется резким сотрясением (контузией) органа без разрывов паренхимы почки, ее капсулы и полостной системы. Клинически значимое повреждение почки наблюдается только при ее разрывах, от микроскопических надрывов паренхимы и форниксов до размозже-ния органа. С этих позиций появление субкапсулярных и околопочечных гематом, а также гематурии всегда является следствием пусть даже незначительных, но разрывов паренхимы.

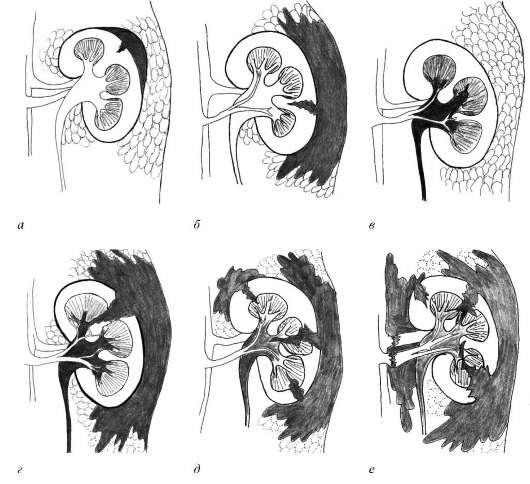

Классификация разрывов почки (рис. 15.1):

а – наружный разрыв паренхимы почки с образованием субкапсулярной гематомы;

б – наружный разрыв паренхимы и капсулы почки с образованием паранеф-ральной гематомы;

в – внутренний разрыв паренхимы и форниксов, открывающийся в полостную систему почки (гематурия);

г – проникающий разрыв капсулы, паренхимы и полостной системы почки с образованием паранефральной урогематомы (гематурия);

д – размозжение почки: множественные проникающие разрывы капсулы, паренхимы и полостной системы почки с образование паранефральной уроге-матомы (гематурия);

е – отрыв сосудистой ножки с размозжением паренхимы почки.

Рис. 15.1. Виды разрывов почки

Наиболее тяжелыми формами повреждений почки являются ее размозже-ние, то есть образование множественных, проникающих в чашечно-лоханочную систему разрывов органа с возможным отрывом участков паренхимы (полюса), и разрыв (отрыв) сосудистой ножки. Последний не имеет клинического значения, так как почти всегда сочетается с не менее тяжелыми повреждениями других органов, что делает такого рода повреждения несовместимыми с жизнью.

Симптоматика и клиническое течение. Клиническая картина зависит от степени повреждения почки и наличия травм других органов. Больные жалуются на боли в поясничной области и/или в животе, усиливающиеся при глубоком дыхании, вздутие живота, тошноту, рвоту, общую слабость. Тотальная гематурия наблюдается при тяжелых повреждениях почек (рис. 15.1, в-е). Макрогематурия служит признаком степени выраженности повреждения органа, в свою очередь являясь одним из определяющих факторов тяжести состояния пострадавшего. Вместе с тем в ряде случаев степень гематурии не соответствует степени повреждения почки. При небольших форникальных разрывах может наблюдаться стойкая выраженная гематурия, и, наоборот, при размозжении почки гематурия

может быть незначительной либо отсутствовать в результате тампонады полостной системы сгустками крови и/или повреждения лоханки, мочеточника и ее сосудистой ножки.

Разрыв богатого сосудами паренхиматозного органа, каким является почка, сопровождается признаками внутреннего кровотечения. В сочетании с выраженной гематурией оно может быстро привести к анемизации и тяжелому состоянию больного, что проявляется бледностью кожных покровов, холодным потом, тахикардией, снижением артериального давления, нарастанием забрю-шинной урогематомы. При объективном исследовании на коже живота и поясничной области могут определяться ссадины, кровоизлияния, отечность тканей, а также выбухание в данной области, обусловленное урогематомой больших размеров. Расположение и ход раневого канала с истечением из него мочи позволяют заподозрить открытое повреждение почки. Пальпация грудной клетки и позвоночника может сопровождаться резкой болезненностью вследствие перелома этих костных образований. При пальпации живота определяются болезненность и защитное напряжение мышц на стороне поражения, а при больших урогематомах – округлое образование в подреберье и поясничной области.

Отдаленными осложнениями закрытых повреждений почек являются организовавшаяся, сдавливающая почку гематома, камнеобразование, гидронефроз, артериальная гипертензия и др.

Диагностика. В диагностике обращают внимание на вид и характер травмы, ее объективные местные и общие проявления. В анализах крови определяется снижение количества эритроцитов и гемоглобина, в более поздние сроки с момента травмы присоединяется лейкоцитоз. В анализе мочи эритроциты покрывают все поле зрения. Суммарную функцию почек позволяет оценить определение остаточного азота, мочевины и креатинина сыворотки крови, что особенно важно знать при повреждении единственной почки и планировании оперативного лечения.

Основными в постановке диагноза разрыва почки являются лучевые методы. Они позволяют, во-первых, определить степень повреждения почки, во-вто-

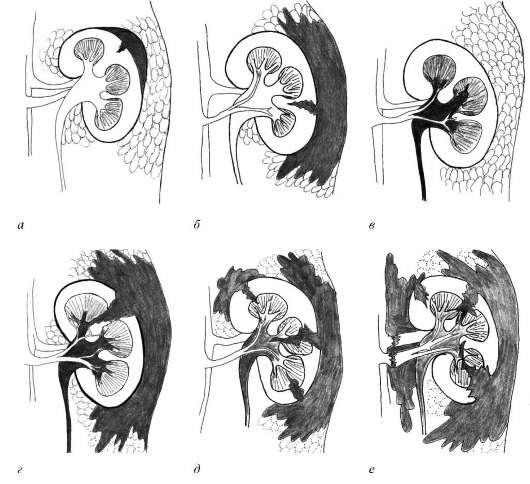

рых, оценить раздельную функцию поврежденной и контрлатеральной почек, в-третьих, отслеживать динамику раневого процесса с целью ранней диагностики осложнений и производить их своевременную коррекцию. Наиболее доступный, мало-инвазивный и быстрый метод диагностики повреждений почек – УЗИ. С его помощью можно выявить суб-капсулярные и паранефральные уро-гематомы (рис. 15.2), определить размеры, деформацию контуров почки, дефекты паренхимы, деформацию чашечно-лоханочной системы, степень ее эктазии, обнаружить сгустки

Рис. 15.2. Сонограмма. Паранефральная урогематома (стрелка)

Рис. 15.3. Экскреторная урограмма. Затек контрастного вещества (стрелка) в результате разрыва правой почки

крови. Сопоставление результатов УЗИ с анамнезом, данными физи-кального обследования и степенью выраженности кровотечения нередко позволяет установить диагноз и при тяжелом состоянии больного приступить к экстренной операции без других методов обследования.

Во всех случаях больным с подозрением на травму почек следует выполнить обзорную рентгенографию брюшной полости и забрюшинного пространства. С ее помощью можно выявить сколиоз, отсутствие контура почки и большой поясничной мышцы, переломы нижних ребер, поперечных отростков позвонков и костей таза. Экскреторная урография позволяет обнаружить деформацию и сдавливание чашечек и лоханки, затеки контраста на стороне поражения (рис. 15.3), оценить функцию поврежденной и контрлатеральной почек, что важно при определении

объема экстренного оперативного вмешательства. Применение ее ограничено в случаях сочетанных повреждений и у пострадавших с шоком и нестабильной гемодинамикой (систолическое давление ниже 90 мм рт. ст.).

В настоящее время ретроградная уретеропиелография в диагностике повреждений почек применяется крайне редко в связи с появлением новых ме-

тодов исследования. Ее можно использовать для уточнения степени повреждения почки, при неинформативности экскреторной урографии и недоступности КТ, МРТ и ангиографии в связи с экстренностью ситуации или отсутствием их в данном стационаре.

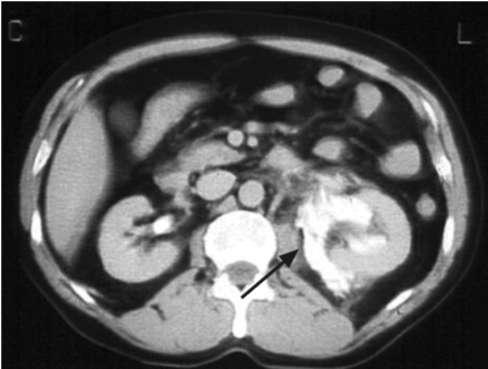

Наиболее информативными методами диагностики повреждений почек являются КТ и МРТ. При введении в вену рентгеноконтрастных веществ, как правило, исключается необходимость использования других лучевых методов. КТ и МРТ обеспечивают наивысшую степень точности в оценке анатомических деталей

Рис. 15.4. КТ с контрастированием, фронтальная проекция. Разрыв левой почки (стрелка)

Рис. 15.5. КТ с контрастированием, аксиальная проекция. Экстравазация контрастного вещества в результате разрыва левой почки

травмированной почки. В практике неотложной помощи их точность достигает 98 %. КТ позволяет визуализировать повреждения паренхимы (рис. 15.4) и сосудов почки, сегментов органа, лишенных кровоснабжения, и обнаружить даже небольшие мочевые затеки, содержащие рент-геноконтрастное вещество (экстравазаты) (рис. 15.5), а также травму других паренхиматозных органов. С помощью КТ иМРТ можно выявить повреждения почки в результате эндоурологических вмешательств (рис. 15.6).

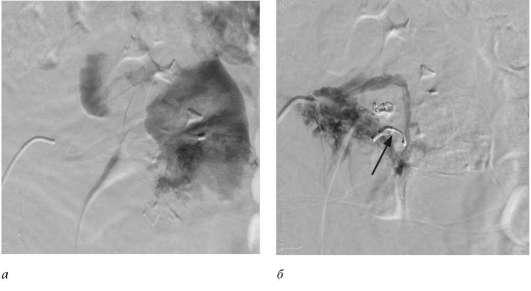

Ангиография почек позволяет помимо диагностики повреждения со-

судов и паренхимы почки выполнить лечебную процедуру – селективную эм-болизацию кровоточащего сосуда (рис. 15.7).

Радиоизотопное сканирование в системе неотложной диагностики ре-нальных травм менее информативно, чем лучевые методы, требует много времени и специальных условий. Данный метод более целесообразен для оценки последствий перенесенной травмы почек и их функционального состояния.

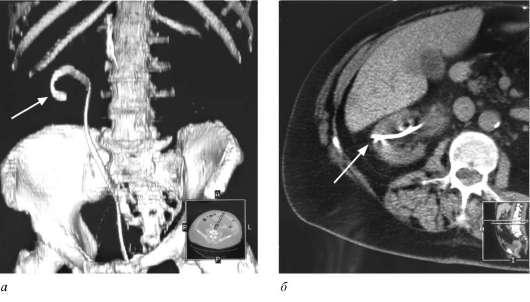

Рис. 15.6. Мультиспиральная КТ с контрастированием:

а – фронтальная проекция; б – аксиальная проекция. Перфорация паренхимы почки мочеточниковым стентом (стрелка)

Рис. 15.7. Ангиограммы почек:

а – разрывы почечной ткани с затеками контрастного вещества; б – селективная эмбо-лизация кровоточащих сосудов (стрелка)

Лечение. Лечебная тактика зависит от степени повреждения почки. Консервативная терапия показана при небольших разрывах органа с субкапсулярной или паранефральной гематомой объемом до 300 мл и умеренной гематурией (см. рис. 15.1, а-в). Назначают строгий постельный режим в течение двух недель, холод на поясничную область, гемостатические, антибактериальные и улучшающие микроциркуляцию в почке препараты. В процессе лечения требуется постоянный динамический контроль, включающий оценку состояния гемодинамики, анализы крови, мочи и УЗИ-мониторинг. Следует помнить о возможности так называемого двухэтапного повреждения органа, под которым подразумевают разрыв фиброзной капсулы над субкапсулярной гематомой с возобновлением кровотечения из поврежденной паренхимы в забрюшинную клетчатку. Такой разрыв может произойти при несоблюдении пациентом постельного режима.

Хирургическое лечение требуется 10-15 % больных с тяжелыми повреждениями почек. Экстренное оперативное вмешательство показано:

■ при нарастающем внутреннем кровотечении и/или профузной гематурии;

■ больших и множественных разрывах паренхимы с образованием гематом (урогематом) объемом более 300 мл;

■сочетанном повреждении почки и других внутренних органов, требующих неотложной ревизии;

■ инфицировании околопочечной гематомы с образованием паранефраль-ного абсцесса.

Плановые операции выполняют по поводу отдаленных осложнений закрытых повреждений почки.

Хирургические вмешательства при травме почки подразделяют на малоин-вазивные и открытые.

К малоинвазивным относятся чрескожная пункция и дренирование гематомы или посттравматического паранефрального абсцесса; лапароскопическое (люмбоскопическое) ушивание разрыва почки или нефрэктомия, эвакуация и дренирование гематомы; артериография и селективная эмболизация кровоточащего сосуда почки.

Открытые оперативные вмешательства (рис. 67, см. цв. вклейку) включают ушивание разрыва почечной паренхимы с нефростомией или без нее, резекцию почки и нефрэктомию.

Даже в настоящее время при травме почки чаще всего выполняют нефрэк-томию. Ее проводят приблизительно 50 % больных, которым выполняют экстренную люмботомию (лапаротомию) по поводу разрыва органа. Почку удаляют при разрыве сосудистой ножки, множественных и глубоких ранениях паренхимы, невозможности выполнения хорошей ревизии и органосохраня-ющего лечения из-за быстро нарастающего, угрожающего жизни кровотечения, особенно при сочетанных повреждениях. В ряде случаев в районных и небольших городских больницах нефрэктомию выполняют без должной ревизии почки и оценки степени ее повреждения в процессе лапаротомии, предпринятой по поводу внутрибрюшинных повреждений.

Полноценное урологическое обследование может оказаться невозможным из-за необходимости экстренной лапаротомии по поводу сопутствующих внутрибрюшинных повреждений. В ходе операции ревизия почки обязательна, если имеется нарастающая забрюшинная гематома больших размеров. Если после ревизии забрюшинного пространства и почки планируется нефрэктомия, необходимо оценить функцию противоположной почки. Прежде всего следует определить наличие органа пальпаторно через париетальную брюшину, а также обязательно установить ее функциональную состоятельность. В экстренных случаях на операционном столе это можно осуществить одним из двух способов: экскреторной урографией или индигокарминовой пробой (внутривенным введением красящего вещества с пережатием мочеточника травмированной почки и наблюдением за его поступлением по катетеру из мочевого пузыря).

При огнестрельных ранениях почки необходимо учитывать кавитационный эффект пули, осколка, то есть сотрясение, размозжение паренхимы за счет воздействия пульсирующей полости. В подобных случаях необходима хирургическая обработка раневого канала, включающая помимо остановки кровотечения иссечение нежизнеспособных тканей и удаление инородных тел.

Прогноз зависит от степени повреждения почки и правильно проведенного лечения. Консервативная терапия при небольших разрывах и органосохраня-ющее оперативное лечение делают прогноз в отношении анатомо-функцио-нального состояния почки благоприятным. При выраженных разрывах органа и массивном кровотечении прогноз для жизни больного определяется своевременно выполненным хирургическим вмешательством.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

02.05.201512.42 Mб24gigiena_lechebnoe_delo_GOS_SOGMA.rtf

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

ôWÆ}W6™íõ]¬¿‡cãC=n»w&:]aøgu®Þò^ÎsNR®¬ž†ÚàN-†J`Ï6·ÿ·1LxcÍâ…¡S +K_†‹Ív=c¸† |@…FÍà0RqB&ØðýØÓk¾§G¥È,·ÜéÖ³æü;ÚO@]˜b›æƒ9ÐaÒ³b~ga»Qö›½w2lï3”ïG}7ïW« ÚåíY”5Y-Ž»#ô]ȤÑB™êO’ÖM¡ÑK”‰¹cxÂnTŠ47¡V5LñÑÿéß²_ÞÒd³S¢Ë ‹ endstream endobj 415 0 objìdŽ-p)Ãòdë]ÊåmóÛ!)/P -3392/R 3/U( 3ÖÌéŒàB«_Œz )/V 2>> endobj 416 0 obj> endobj 417 0 obj> endobj 418 0 obj>stream ¹¡Œ-A€ê2W?hÈ>¿=Ž4^¼ƒ «~äólD£kǙת/Šêb¿$ÈvúvÄHéó=2ö(M‹Sú’ ΔmÎß]·Ã°g#™4Í+Òÿ”}àWJň›WY c#× NÂ=1ùVÕþ’žJ+G÷à}Š^¥mn¾ ¤2/›X‹ùû¾FÐñ•²ÿ{€ij~1š¡Rç[Ö=˜ÏÑÚ¿A¹müÌï”r]r1RÎyŸ †1=¤†ú±Àû¶;K¥ù9GK:®ä‡B÷ñüêß”ãux˜ùïYå=Ì»@Ok†ó”ò?°ÊÆSÖÊÓoœãä+ŠÖ-lÂÖJé¡|Ùh,h~á»”Zú_¯x$,îl>¸J{áuÌDŠŠ¬-¥ƒÿ$Áµ Ä##;Û°Ã6Lïp¹ƒ4ë‡YŠ38″-Ȫh¡T‡7ÀOŽ8X¡g7([K9×HXêÏû¢7ˆ’³³îFØÈ~Vn৒b/'{13™+5zfɧ9.~ü¬CÑJkâå4Ã}¾¯~ï§æ|¥™n·$áíVtþú5c€-zµ?Ž*: Ò˜ÀÎ:×ÍÚó†šÈQO; z³%›f}øȾ© Kg·-°HÕŽ£P-ûÑ>[£ÑÏø)½I_À#¸VrWËÃÈmça÷øÏX gwÃÅg~Ïåî¹s- Û’¯TñÑÃÅWå½óÁ¾•þOÉì~ÙÅÅãñ5wÜ%õ#am½õÚ*>ß½8roà5e±Ty×׿h?¿?-¿@@ðÇqÊøÐ Þ+ÚjÅ-@AN•ù?+è¨ õEC÷w”(‘ݽ,¸’®õíW¾Ö®ÏûG~·9cÂ4~0ÃÐô¿žY]ŠÔZ§á,b˜êŒfY˲ö9Xñ°ZŸ·¼`xâ¸baûx£p˜GÕÞ}7Åòµ›Ú6>ŒñRßgMhô‰ÉmkîfÝw4Ø ž¿>’·¾H«sÅFÕ.”o2¥/;î¦

7)’óÞSß=ytŸö‹œþo€f©·%ví-¥SåñRð]èg°n¾P5猹úºW-üA7ë·ië Š@ Ä §5º±}:» k>¤H Ô‹$Ìå6ÂQœ™0˜»×#2Hbp yQ°Ù5Ï£ïD,©U›|¼ô^Þ”×ÿ Æ’ê%e;©kül›@Ó‡› À²?M6ØÒɪ}ºKÆ_RÉüƒ¦4}ö·×Ý}Àöd ô{6ŒËÕ”Àz’†Â…šÝi€ªM’vM7K½s”¤/N?ù x|ƒ¼ÿH*×c}‡ˆm©”$|ñúÁ4ESf÷ŒÇCóWJ‹¨fõ•×XÊ!×bÎztÜBS{œÓîº?Š’*sÅÍ){›º»p°ñ/ ~ç-…¸Æ³,’ãcDþ’êDÙä•$’0zØŒÞ-§€c¿Lu1ÄÌC;/jsÛbÇFZÓó1BÚ¼üèɱÅL78‡ôDXUì62šá{n²fÂø3Lº5ˆáY¼2Û%Œ”ý³î endstream endobj 420 0 obj>stream ‘C:ëSØÃMo”;ŠZÊi`·™¢ÒgÃaï:@u`ZÍ«ò-“|ôò eÁÐbðæT¶¡P¡~KK† ¡£Ó5·”äÉ´§‰Âë- *hÙ>þUÓèÇÙ4‹>>¼¶Æ*Ci]üA[™`ãÍ:Í'”•géJ=0F4ß¾±4¯{²Çà+ô, ‘¿eèaÝtù P˜ßgm!©P˜÷‡B3Ìõ Eê½ñŒñªÜo‰î #K6[®kL-²±SØNàäÂj…˜ò†lÁº×¿TÆq&bÙÛ:ëa-6˜ß 2qžõoî[ ÓÓ•½‰÷Åö4’¨Ç#ÍïâOü‹’«°[‘ØÚãÅàl!´ýŽÝ?”®ò¾Pó¾ã÷d¬t/ÚRùݾµþ˜YÂñ?¬©¸Ãœ86tÃ?]µëŽè-“”÷óÇç¡Ø!³»Œ·=omÄ5ð»Ó4²·’2ëŸÓ˜Á¦¿$5.FZE [»Bì›]Öj”@`fÝ:œ _I,ts”Ð.±÷Rxâw³B½,¹€¥R/Ik1#OðóÍùpc¹j™¬çK§” Þ¸?ã’v,FÀŠ-3ª,9’&-úÞ³Nnt•žÕ˜®ÑÜ(N ¼’-à+Êšô]è˜©ë ŒÕLšh®}!›ø”Ôvmpý J¸Ì¤jš´’gßq½:®?ׯÐßw”O”&$ê±±ŸQ43ž ^ØAá ó’bD7Š ³ò&ÅO.-‘®Á‹Š$´[8ßy5×Q¥ÄÂgŸµŠÜŒ.¼Bñ#ë4p^¿Ü슲Ɖ¤h¿9O»7OµÝÜ¡Ô¬´¼a9=‡”þ:ð÷U£z±ÌÇöÛyì6ožÓcôu¯ÚVÒäO9UþÇgoàÇ V$¾b4$ög=u °+Ðœ³ë;-,Bv§Ðš1EMÜÄ2åöåé±ä7VhVœ=õIºrÂŒË/Íw š.ÍÅd= ·_ (¯·(°ýž”Ö̤ÜH)™owëʦj©ªÞcƒ|ÐBíò:Ïh;m69¥®L´’Ð jˆ¯wi!”Àæ&Wntv¶¡ê¨ÇÝc «¨abоCMø÷nîþ*”ØPanÐúÂÛw¡T”·gû(FëÕ²L¦ô àýb5L¥Ý|a Czshú_õÖQ¿EÒ!”+Î-f|@LÔÚçºfðzÖŠ˜üCG¾÷>Ø2ÞˆSÂK¤˜ìÿ…cØGXmÂŽ Ó‡ÅÒúìÙëë6,¤ ü8ì«N|V¤0ÝóÂß»”®[DÑàïï%ÿ«ý‡é¥ä²Æ¸*»™9·J#3Øyt}Ÿ4Åûa7üŒú‹Ïá_íÏbþºÌ “9õkdÿË }ͦå2ãn@׈ÀQVî»ìÇû?,Hýèdž;å4±Aý½0÷ú¹>‡¹f¨ðýü¨ôÝ#»`¸gîw.(à]©ÊgËA¥C娔C áªqŠÕÏоÿ›Íqo$”5b·Sº:€ì™Â’z!p´Ï;°’Š$2ø”ö’”11wúÝ1RD¿0Iõ‹˜o5œâtì£ËÏðÕ¦fÛ¢‡Ò¹”|dëù-“eÅêâ¼D.ZÕ*Úè#Å)¯ÆLëÁž·£3r†ÐÁ·‹JJ- vÀ×÷Ž&€ß•zån^‡ÁÕì•Ç9Û˜ª býíä:´¢˜¼öèüPú`›´Å &°ü⺸†Â˜á¦”÷ª% ‹½h¿Ô‹¦”n2{»»d¤rUkÐ_ uÐøL®hdÅUÖÌpü@] lIÄa ë?Úõ´?ΔÜþÔÛ”˜”$…Õ&¦«ãÚ×Z,MZÕ_›Ïâ&zv7eÌt͸ügú‰i}°ì6ÉÔ^Õï1-~«=ë”y,|{‘·ÇÏPÛF'”½vT¢Æ¾£=¿Éþ®X‹ È7ÎC*SQ•ïöã’?Ê-hÜI:…ä¨boÒ áBG`+ tÉ×€*5Seõ-ž4Q›æÛ’ ¯¢¢^Ì É_ÖšŸà ny-©’7µq®û[BJ ‹Ëî`©ëÌ%Î~Òþ=éßò™%Š”‰Þ ªƒ¨àÇoÙ” 2vðan½Ì K£/Iîü-$ö+p¼?ÅöþGZëw>Çiƒ+ð1qÛ Ì£2ò¼šgDa›Šìü’,Õ±ZÖ’Èn}Ñò¯ÛXYáY»-Û ãóƒ½nèâ-î=™ù3ë÷ [yòëî ½0″~‹So͉µè “iêlÕedíméË@䎶g~åý0°Ù÷÷U=+üôŒ ì1†èŒ²¨5¨”îÌ÷S¾zMg¨ŸPa-p-‘f¶GëTÕ&,ÐÐ3o˜JßTëÏ…ˆbc@² ¡ù^B¾òkþw_3°n* %°^z0P-5{ 6Îu_é,dcñ¸ K)¿³¯˜Ý3Ä[C´ÚŸäÿÀPÈ¢EìÓP’VyUì^Ùk²b+®.Öi«¸³›}Î…˜$U PÍȎõZ&&”M@Çm¯»všæò˜€ø¤næ ‹þ%z.?ÿÂyP[‡ê)oã¹-Ÿ+d-Qñƒÿ%;°¥8²X$Q‡3䜙Ši/8’踔½7ÜÀCC-ˆÇÛH€¬Pð>tv+Ç%UÐÔ=of+=þf.>wÊ€îvæ€ðºK!Þ¥wb

ãNAϹä-Ã?Ó›Ùo[º±Ìt¼& ùª%œeÓÜ£ŸT-½Eêv·’ ÕZ&Šds5¾Ä©-±V¤17‡ÙÄäaõ’gŸŒ¸lš°ftO}Æö$• …YŒvØÒë,JæÒ͹ )Àö5!å=ŽÈTª˜ÒXEþñ> ,PQhÆ+ðžŠIÎ^F2¡9ÈKê)_¤upçP°ÊÁ}z‰‰â îtic€iœ’ŠLá>ÒÔ”ý¿æg½YÝì¤ÆïhüÕ(úPFÿÉ·H-ñTñsi`÷ãv@ @ö® ½ç_RD˜?ô8ÊŽŸÔjRS|픊s=Z)z•WïºG¤‹¤ûôgÐ`•Ê{†ÁÞA:V”½@4SÓœËß’~›pAòPb~wʤðîùçåãÕ@Ù� %qn¬ endstream endobj 421 0 obj>stream ÌÓÎ=ô ¹òîQâJùÍÊãeÊ]ÉbŽ’ÚÆîLƒì«r˜6´Ê#晿 ∣Y$ ¹ä}J#S«p¾A‹ÝãnÝ!)|þŸóZlY ŠysëaœÜÕ•ËRÌÊ” ‘¼ùßÂM¿óp·Pù33>s¯}UÍÃ¥(2?%ûYÒºdÔ4ƒWÊ™nb2ߥ.7_êñáTOCñüâI€‡sýLuj”çÂÿlÛ%¦Ý~ØRtG?>2)ŽCÅPn¦$YâóÞw*±µG] ò‡ß|ÕjØמ™Ó•C»Yþ:ÿ©4ñ,ÑÒÛºù‰t-©÷,³`ÛsÝÆõsqÿÿÈ,”×_.&Îyð¯ÇtÓÑÖÏáÉF “½>¸BW¦gò¤+â’Í ýðj’âàõ?èå2%ò’wqÍgCøŽÇƒwô쩹¦r-qKfƒØmâ%*ã8¡¾Ú÷̶³V´ø·F’¢«v’T%ç” {å^;+t!Åãi!)|6À(š.匧®ù÷P)%Õð+r‹€¤ÎÔôEàÝîMôSA]®÷œþLF{iU’$# ƒµŸÞG^’%áïäx©Ç’Œ%H97i‹³¸¹D…ÿ•·úÈd±ÕÔŸ1~Úa2ÜõƒÜSíÇœÉòo´¨Wqô)ÞN ‘xI ìzTÏÑ;’:7ŸD”n ]Uñ:Ãýl;ÎþáQ hE ‰F%ßžCS’b˜?»Î2Û!–!¢èRØ&sª:ìåRûºòsÛ÷‹’ƒ²þzÀÊ 8Áwôï¼µE‹A1(ø¾=ª4ÉUÎ ø¡†-MxÏ’ß]Äô®´ˆi…§ÅHÞˆ…ºL_;@P÷KÑ-råüô-çH½ád©ÌÍ>…Oõ…sÐpD@˜pŽÐ” H |ŽÆ³(“ùxDF#0Ê-ŧäînf_¸vW¤ôxnf¬-¶&

Источник