Топография мочевого пузыря у крс

25.05.2013

Мочевой пузырь – vesica urinaria является резервуаром для собирания непрерывно поступающей из почек мочи, которая периодически выводится наружу через мочеиспускательный канал. Мочевой пузырь представляет собой перепончатомышечный мешок грушевидной формы (рис. 273). На нем различают обращенную в брюшную полость вершину, тело и направленную в тазовую полость шейку. Слизистая оболочка мочевого пузыря выстлана, как и в мочеточнике, переходным эпителием; в опорожненном пузыре собрана в складки. На дорсальной стенке пузыря недалеко от шейки видны отверстия мочеточников. Краниальнее отверстий заметны два валика мочеточников, а каудальнее – непарный мочеиспускательный гребень, достигающий у самцов семенного холмика. Валики и гребень формируют пузырный треугольник.

Мышечная оболочка мочевого пузыря состоит из гладкой мышечной ткани. В области шейки круговой слой мышечной оболочки образует сфинктер. Снаружи вершина и тело мочевого пузыря покрыты серозной оболочкой.

Вентрально с тела пузыря она переходит на тазовую и брюшную стенки как срединная связка пузыря. У плодов в ней проходит мочевой ход – urachus к мочевому мешку. Парные пупочные артерии, идущие в плаценту, у взрослых животных превращаются в две круглые связки пузыря, расположенные в его боковых связках, закрепляющихся по краям таза.

Опорожненный мочевой пузырь лежит на дне тазовой полости, а в наполненном состоянии частично свешивается в брюшную полость.

Иннервируется мочевой пузырь подчревными и тазовыми нервами, кровоснабжается внутренней подвздошной артерией.

У свиньи и собаки отверстия мочеточников несколько удалены друг от друга. Каудально от них видны сходящиеся мочеточниковые складки, ограничивающие пузырный треугольник. У лошади пузырный треугольник нечетко выражен, вентральная часть тела и шейки пузыря не покрыта серозной оболочкой. Почти весь мочевой пузырь лежит в тазовой полости.

Мочеиспускательный канал, или уретра, – urethra служит для выведения мочи из мочевого пузыря и представляет трубку из слизистой и мышечной оболочек. Внутренним отверстием уретра начинается от шейки мочевого пузыря, наружным отверстием открывается у самцов на головке полового члена, а у самок на границе между влагалищем и его преддверием. Удовая часть длинной уретры самцов входит в состав полового члена. Кроме мочи она проводит половые продукты и называется поэтому мочеполовым каналом.

Уретра у коров сравнительно короткая (до 10-14 см), лежит на дне тазовой полости вентрально от влагалища. Слизистая оболочка ее содержит небольшие углубления – лакуны и крупные вены. Мышечная оболочка в каудальной своей части кроме гладкой мышечной ткани имеет снаружи поперечно исчерченную ткань, которая формирует мышцу мочеиспускательного канала. Эта мышца выполняет функцию произвольного (наружного) сфинктера мочевого пузыря.

Близ наружного отверстия уретра у коровы имеет клапан и дивертикул. Вход в дивертикул расположен каудальнее и снизу отверстия мочеиспускательного канала со стороны преддверия влагалища. Наличие дивертикула уретры необходимо учитывать при катетеризации мочевого пузыря.

У свиньи уретра перед впадением в мочеполовое преддверие также имеет небольшой клапан. У кобылы уретра короткая – 6-8 см.

- Почки животных (часть 3)

- Почки животных (часть 2)

- Почки животных (часть 1)

- Органы мочевыделения животных (часть 2)

- Органы мочевыделения животных (часть 1)

- Легкие у животных (часть 3)

- Легкие у животных (часть 2)

- Легкие у животных (часть 1)

- Трахея у животных

- Гортань животных (часть 3)

Источник

ÐÐ ÐÐÐЫ ÐÐЧÐÐТÐÐÐÐÐÐЯ

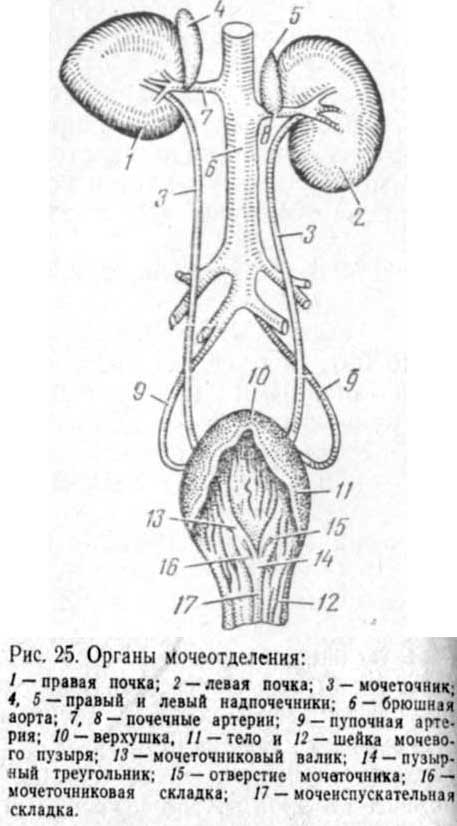

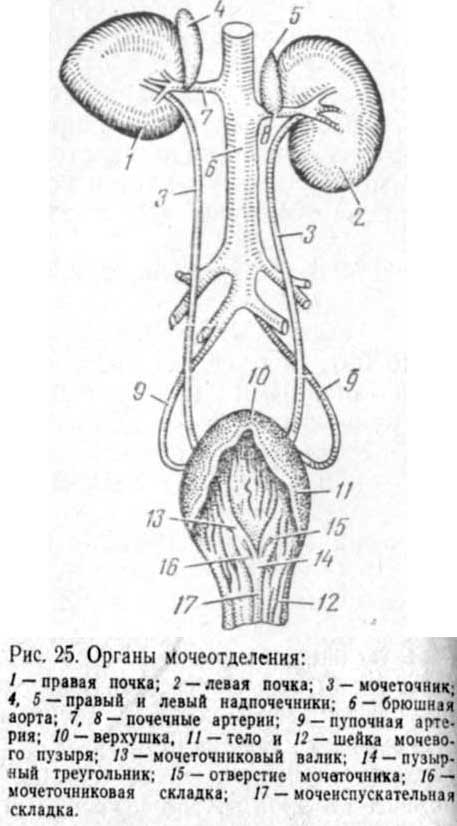

РоÑганам моÑеоÑделениÑ оÑноÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ñки, моÑеÑоÑники, моÑеиÑпÑÑкаÑелÑнÑй канал (ÑиÑ. 25).

оÑноÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ñки, моÑеÑоÑники, моÑеиÑпÑÑкаÑелÑнÑй канал (ÑиÑ. 25).

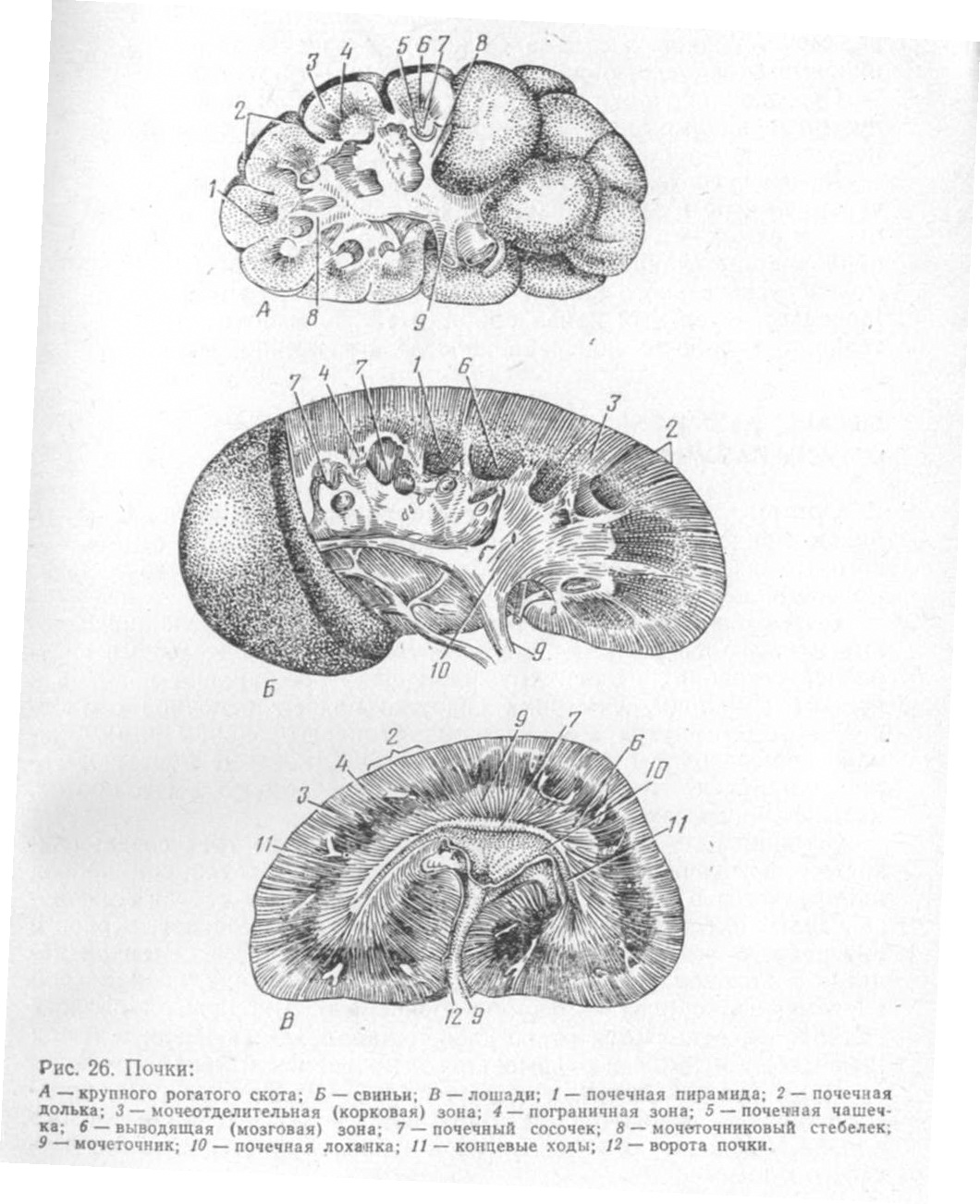

ÐоÑки. РазлиÑаÑÑ Ð½ÐµÑколÑко Ñипов поÑек: множеÑÑвеннÑе (медведÑ, делÑÑин), боÑоздÑаÑÑе многоÑоÑоÑковÑе (кÑÑпнÑй ÑогаÑÑй ÑкоÑ), гладкие многоÑоÑоÑковÑе (ÑвинÑÑ) и гладкие од-ноÑоÑоÑковÑе (мелкие жваÑнÑе, лоÑадÑ, Ñобака). РпоÑке ÑазлиÑаÑÑ Ð²ÐµÑÑ Ð½ÑÑ Ð¸ нижнÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи, пеÑедний и задний конÑÑ, наÑÑжнÑй и внÑÑÑенний кÑаÑ. Ðа внÑÑÑеннем кÑае ÑаÑполагаÑÑÑÑ Ð²Ð¾ÑоÑа поÑки. ÐоÑка покÑÑÑа ÑибÑозной и жиÑовой капÑÑлами. Ðа ÑазÑезе ее Ð²Ð¸Ð´Ð½Ñ ÑÑи зонÑ: коÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ (моÑеоÑделиÑелÑнаÑ), погÑаниÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ (моÑеоÑводÑÑаÑ). РкоÑковой зоне ÑаÑполагаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑеÑнÑе ÑелÑÑа, коÑоÑÑе ÑоÑÑоÑÑ Ð¸Ð· ÑоÑÑдиÑÑого клÑбоÑка и капÑÑлÑ. ÐапÑÑла пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² извиÑой каналеÑ, коÑоÑÑй пÑодолжаеÑÑÑ Ð² пÑÑмÑе каналÑÑÑ, оÑкÑÑваÑÑиеÑÑ Ð½Ð° повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи поÑеÑнÑÑ ÑоÑоÑков (ÑиÑ. 26).

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа поÑки боÑоздÑаÑÑе многоÑоÑоÑковÑе. СоÑоÑки окÑÑÐ¶ÐµÐ½Ñ ÑаÑеÑками, пеÑеÑ

одÑÑими в моÑеÑоÑннковÑе веÑви. ÐоÑеÑÐ½Ð°Ñ Ð»Ð¾Ñ

анка оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ. ÐÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñка Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑллипÑоиднÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ ÑаÑполагаеÑÑÑ Ð¾Ñ 12 ÑебÑа до 2-3 поÑÑниÑного позвонка. ÐÐµÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñка подвеÑена на коÑоÑкой бÑÑжейке, в облаÑÑи 2-5 поÑÑниÑного позвонка.

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа поÑки боÑоздÑаÑÑе многоÑоÑоÑковÑе. СоÑоÑки окÑÑÐ¶ÐµÐ½Ñ ÑаÑеÑками, пеÑеÑ

одÑÑими в моÑеÑоÑннковÑе веÑви. ÐоÑеÑÐ½Ð°Ñ Ð»Ð¾Ñ

анка оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ. ÐÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñка Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑллипÑоиднÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ ÑаÑполагаеÑÑÑ Ð¾Ñ 12 ÑебÑа до 2-3 поÑÑниÑного позвонка. ÐÐµÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñка подвеÑена на коÑоÑкой бÑÑжейке, в облаÑÑи 2-5 поÑÑниÑного позвонка.

У Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¸Ñ Ð¶Ð²Ð°ÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ñки гладкие, одноÑоÑоÑковÑе, бобовидной ÑоÑмÑ.

У ÑвинÑи поÑки гладкие, многоÑоÑоÑковÑе, бобовидной ÑоÑмÑ, ÑплоÑеннÑе. СоÑоÑки окÑÑÐ¶ÐµÐ½Ñ ÑаÑеÑками, оÑкÑÑваÑÑимиÑÑ Ð² поÑеÑнÑÑ Ð»Ð¾Ñ Ð°Ð½ÐºÑ. Ðбе поÑки Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñ Ð½Ð° одном ÑÑовне под 1-4 поÑÑниÑнÑми позвонками.

У лоÑади поÑки гладкие, одноÑоÑоÑковÑе. ÐÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑеÑдÑевидной ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ ÑаÑположена Ð¾Ñ 14-15 ÑебÑа до 2 поÑÑниÑного позвонка, Ð»ÐµÐ²Ð°Ñ – бобовидной ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ Ð¾Ñ 18 гÑÑдного позвонка до 3 поÑÑниÑного.

Â

ÐоÑеÑоÑник вÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¸Ð· поÑеÑной Ð»Ð¾Ñ Ð°Ð½ÐºÐ¸ и напÑавлÑеÑÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð· и назад к веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÑÑенке моÑевого пÑзÑÑÑ, пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÐµÐ³Ð¾ мÑÑеÑнÑй Ñлой, ÑледÑÐµÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑое ÑаÑÑÑоÑние в его ÑÑенке и оÑкÑÑваеÑÑÑ

ÐÑенка моÑеÑоÑника ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· ÑÑÐµÑ Ð² полоÑÑÑ Ð¼Ð¾Ñевого пÑзÑÑÑ. ÐÑÑеÑного и ÑеÑозного, Ñлоев: ÑлизиÑÑого (пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð½Ñй Ñпи ии)мÑÑ Ð°ÑÑ

ÐоÑевой пÑзÑÑÑ Ð¡ÑенкамоÑевого пÑзÑÑÑ ÑоÑÑо; веÑÑ ÑÑкÑ, Ñело и ÑÐµÐ¹ÐºÑ ÑиÑ. V) мÑÑеÑной и ÑеÑозной два моÑеÑоÑниковÑÑ Ð²Ð°Ð»Ð¸ÐºÐ°, Ð¾Ñ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ðº Ñейке ÑÑнÑÑÑÑ Ð¼Ð¾ÑеÑÐ¾Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ñе ÑкладоÑки, обÑазÑÑÑие пÑзÑÑнÑй ÑÑеÑголÑник.

СеÑÐ¾Ð·Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñка обÑазÑÐµÑ ÑвÑзки пÑзÑÑÑ: пÑавÑÑ Ð¸ левÑи пÑзÑÑнопÑпоÑнÑе Ð´Ð»Ñ ÐºÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº ÑÑенкам Ñаза и ÑÑеднÑÑ Ð¿ÑзÑÑ Ð½Ð¾Ð¿ÑпоÑнÑÑ – к бÑÑÑной ÑÑенке.

ÐоÑеиÑпÑÑкаÑелÑнÑй канал ÑлÑÐ¶Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ñи из моÑевого пÑзÑÑÑ Ð¸ заканÑиваеÑÑÑ Ñ ÑамÑов на головке полового Ñлена, а Ñ Ñамок – в моÑеполовом пÑеддвеÑии влагалиÑа. СлизиÑÑа оболоÑка вÑÑÑлана пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð½Ñм ÑпиÑелием. ÐÑÑеÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñк моÑеиÑпÑÑкаÑелÑного канала ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· гладкой мÑÑеÑной Ñкани ÐоÑеиÑпÑÑкаÑелÑнÑй канал Ñнабжен Ñакже мÑÑÑей M04eHcnycKaJ ÑелÑного канала из попеÑеÑнополоÑаÑой мÑÑеÑной Ñкани.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

Органы системы мочевыделения КРСОрганы системы выделения предназначены для выведения из организма (из крови) во внешнюю среду конечных продуктов обмена веществ в виде мочи и для контроля водно-солевого баланса организма.

В главных органах , почках , постоянно образуется моча, которая через мочеточник выводится в мочевой пузырь и по мере его наполнения выделяется наружу через мочеиспускательный канал.

В главных органах ,

почках , постоянно образуется моча, которая через мочеточник выводится в мочевой пузырь и по мере его наполнения выделяется наружу через мочеиспускательный канал.

У самцов этот канал проводит также половые продукты и поэтому называется мочеполовым.

У самок мочеиспускательный канал открывается в преддверие влагалища.

Почки – парные органы

Они плотной консистенции, красно-бурого цвета, гладкие, покрытые снаружи тремя оболочками:

- фиброзной

- жировой

- серозной

Они имеют бобовидную форму и расположены в брюшной полости:

- правая в области от 12-го ребра до 2-3-го поясничного позвонка

- левая – в области 2-5-го поясничного позвонка

У крупного рогатого скота вес почек достигает 1–1,4 кг.

Около середины внутреннего слоя в орган входят сосуды и нервы и выходит мочеточник. Это место называется воротами почек.

На разрезе каждой почки выделяют:

- корковую

- моче-отделительную

- мозговую

- моче-отводящую

- промежуточную зону ( там расположены артерии )

В корковом слое расположены почечные тельца, состоящие из клубочка – гломерулы (сосудистый клубочек), образованного капиллярами приносящей артерии, и капсулы, а в мозговом – извитые канальцы.

Почечное тельце вместе с извитым канальцем и его сосудами составляют структурно-функциональную единицу почки – нефрон. В почечном тельце нефрона из крови сосудистого клубочка в полость его капсулы фильтруется жидкость – первичная моча.

Во время прохождения первичной мочи по извитому канальцу нефрона обратно в кровь всасывается большая часть (до 99 %) воды и некоторые вещества, не подлежащие удалению из организма, например сахар. Этим объясняется большое количество нефронов и их длина.

Потом моча попадает из канальцев в мочеточник

Мочеточник – это типичный трубкообразный парный орган

Он предназначенный для проведения мочи в мочевой пузырь. Он направляется в тазовую полость, где впадает в мочевой пузырь. В стенке мочевого пузыря мочеточник делает небольшую петлю, что препятствует обратному поступлению мочи из мочевого пузыря в мочеточники, не мешая току мочи из почек в пузырь.

Мочевой пузырь

Это резервуар для непрерывно поступающей из почек мочи, которая периодически выводится наружу через мочеиспускательный канал. Он представляет собой перепончато-мышечный мешок грушевидной формы, в котором выделяют:

- вершину

- тело

- шейку

В области шейки мышцы мочевого пузыря образуют сфинктер, препятствующий произвольному выходу мочи. Опорожненный пузырь лежит на дне тазовой полости, а в наполненном состоянии частично свешивается в брюшную полость.

Мочеиспускательный канал

Уретра, или мочеиспускательный канал, служит для выведения мочи из мочевого пузыря и представляет собой трубку из слизистой и мышечной оболочек.

- у самцов мочеиспускательный канал длинный, тонкий, с многочисленными стенозами (сужениями)

- у самок – относительно короткий и широкий

Внутренним концом уретра начинается от шейки мочевого пузыря, а наружным отверстием открывается:

- у самцов на головке полового члена, или пениса

- у самок , на границе между влагалищем и его преддверием

- часть длинной уретры самцов входит в состав полового члена, поэтому, кроме мочи, она выводит половые продукты

За 1 сут взрослый крупный рогатый скот выделяет 6-20 л мочи со слабощелочной реакцией (6,0–8,7 в зависимости от кормления).

Моча – это прозрачная жидкость соломенно-желтого цвета. Если она окрашена в интенсивный желтый или коричневый цвет, это свидетельствует о каких-либо нарушениях здоровья.

Похожее

Источник

Почки:

У КРС. Правая почка в правой голодной ямке под концами поперечных отростков 1-3го поясничных позвонков. Левая почка подвижна (возможно под поперечными отростками от последнего межреберья до 2-3го поясничных позвонков).

У лошадей. Левая почка простирается от последнего ребра до поперечного отростка 3-4го поясничных позвонков. Правая почка расположена интраторокально, простираясь краниально до 15 ребра, и входит в почечное вдалнение в печени, а каудально до 2-го поясничного позвонка.

У свиней. Располагаются под поперечными отростками 1-го и 4-го поясничных позвонков.

У овец и коз левая почка находится под поперечными отростками 4-6-го поясничных позвонков, а правая под 1-3-м.

У мелких животных. Левая почка находится в переднем левом углу голодной ямки, под 2-4-м поясничным позвонком. Правая почка под 1-3м позвонком.

Мочевой пузырь:

У лошадей. Лежит в тазовой полости на лонных костях, у КРС он несколько опущен в брюшную полость

Функциональные методы исследования почек

1. Определение остаточного азота в крови. Метод Раппопорта и Эйхгорна

Перед определением остаточного азота в пробе сыворотки крови осаждают белки, а затем воздействуют на неё щелочным борато – гипобромитовым раствором, при этом 1 атом азота связывает 3 атома брома. Неизрасходованный гипобромит выявляют йодометрически. Аналогично определяют азот мочевины, аминокислот, аммиак и все свободные аминогруппы без мочевой кислоты и индикана

При нормальной функциональной способности почек у КРС этот показатель колеблется в зависимости от продуктивности животных (у среднепродуктивных 34,5 – 65,5 мг/100 мл, у высокопродуктивных – 44,1 – 68,0 мг/100 мл).

Повышение остаточного азота – признак почечной недостаточности и при внепочечных расстройствах.

2. Определение мочевины в крови гипобромидным методом

Натрия гипобромид, вступая в реакцию с мочевиной, разлагает её с образованием газообразного азота, для улавливания которого используют аппарат Коварского. По количеству азота рассчитывают концентрацию мочевины.

В норме концентрация мечевины в крови зависит от кормления и продуктивности животных. У высокопродуктивных коров этот показатель в сыворотке крови при зелёном корме составляет 7,8 – 12,8 мг/100 мл, после перехода на стойловое содержание – 15,0 – 34,1 мг/100 мл.

Повышение содержания мочевины в крови наблюдается при почечной недостаточности. При этом одновременно нарастает концентрация индикана, ксантопротеиновых тел и мочевой кислоты. При тяжелой почечной недостаточности понижается процентное содержание мочевины в крови в отношении общего азота и других составных частей азотистых соединений (аминокислот, креатинина).

3. Проба определения функциональной способности почек без нагрузки

Опыт основан на том, что нормально функционирующие почки чётко реагируют на изменение состава крови в течение суток. Изменяются диурез, относительная плотность и содержание хлоридов в моче.

Во время опыта животное в течение суток содержат на обычном рационе. Водопой не ограничивают, но учитывают количество выпитой воды. Мочу собирают в мочеприёмник при естественном мочеиспускании. Устанавливают её суточное количество, соотношение дневного и ночного диуреза, плотность, содержание в моче хлорида натрия.

У КРС величина диуреза по отношению к количеству выпитой воды составляет 23,1%, у лошадей – 26%. Концентрация хлоридов в моче соответственно 0,476 и 0,618%. В норме отмечается значительное колебание показателей, контролируемых этой пробой.

Никтурия – преобладает при недостаточности почек

Гипостенурия – наблюдается при значительной недостаточности почек и часто сочетается с полиурией.

4. Определение способности почек к увеличению относительной плотности мочи после водной нагрузки

При избыточном поступлении жидкости организм количество мочи увеличивается, а относительная плотность её падает. При повышенном введении в организм воды уменьшается концентрация внеклеточной жидкости, в результате выделения антидиуретического гормона уменьшается резорбция воды, что сопровождается повышением диуреза.

Животному утром, натощак, после мочеиспускания вводят через зонд воду комнатной температуры. Доза воды на 1 кг живой массы коровам – 100 мл, лошадям – 75 мл. через 4 ч дают сухой корм. Воду из рациона исключают до следующего дня. Мочу собирают в мочеприёмник и определяют её количество, относительную плотность (отмечают время первого мочеиспускания).

У КРС первое мочеиспускание следует чз 35 мин – 1ч 55 мин после нагрузки. С понижением плотности мочи увеличивается её количество. Промежутки мд мочеиспусканиями составляют от 3 до 20 мин. Урежение мочеиспусканий наступает в период от 3 ч 40 мин до 7 ч 50 мин. В это время повышается относительная плотность мочи.

Количество мочи, выделенной за сутки с момента начала нагрузки, у коров достигает 48,5 – 76,7%. У здоровых лошадей первое мочеиспускание наступает чз 1-2 ч после водной нагрузки. Частота мочеиспусканий – 10-12 раз в сутки, увеличиваются порции мочи, её относительная плотность становится низкой (1,002 – 1,003), но уже чз 5 – 8 ч она начинает повышаться и на 12 – 20-й час опыта равняется первоначальной величине. У здоровых лошадей спустя 4-6 ч после нагрузки количество мочи составляет 28,7-54% от количества влитой воды. За остальное время выделяется 11,8 – 24%.

Увеличение выделения почками воды и длительная неспособность к концентрации мочи при водной нагрузке характерны для канальцевой, а задержание её в организме – клубочковой недостаточности.

5. Проба, основанная на выделительной функции почек после нагрузки различными веществами (индигокармин, феноловый красный)

Краски, введённые в организм, выделяются почками в основном канальцами, и незначительная их часть – клубочками. Выделение красок почками находится в прямой зависимости от почечного кровотока и выделительной функции канальцев.

За 5-6 ч до введения индигокармина животное лишают воды. В мочевой пузырь перед введением индигокармина вводят мочевой катетр, чз который берут несколько мл мочи для контроля. После этого корове внутривенно инъецируют 4%-й раствор индигокармина в дозе 20 мл, берут пробы мочи сначала чз 5 мин, а потом чз каждые 15 мин и устанавливают время появления индигокармина в моче.

У коров краска в моче появляется чз 5-11 мин. Окрашивание мочи становится более интенсивным в период от 20 мин до 1 ч 30 мин после инъекции. Чз 1 ч 58 мин, а иногда чз 5 ч с момента введения краски количество её в моче остаётся незначительным.

Замедление выделения краски наблюдают при острой почечной недостаточности, хроническом гломерулонефрите, пиелонефрите, амилоидозе.

При определении выделительной способности каждой почки в отдельности животному вместо мочевого катетера вводят смотровой цистоскоп и наблюдают процесс выделения краски с мочой из каждого мочеточника.

6. Определение клубочковой фильтрации (клиренс инсулина)

Полисахарид инсулин, введённый в кровь, поступая в почки, выделяется только с помощью клубочковой фильтрации. Он не экскретируется и не реабсорбируется канальцами. Клиренс инсулина характеризует состояние клубочковой фильтрации.

Раствор инсулина вводят внутривенно, учитывают его концентрацию в крови и выделяемой моче. Для поддержания стабильной концентрации инсулина в крови требуется его длительная инфузия и собирание мочи длительное время.

При понижении клубочковой фильтрации снижается клиренс инсулина в связи с поражением клубочков при нефрите, пиелонефрите, амилоидозе, склерозе почек. Повышение клубочковой фильтрации наблюдают при нефротическом синдроме.

7. Определение плазменного кровотока (клиренс парааминогиппурата – ПАГ)

Парааминогиппурат, введённый в кровь фильтруется клубочками почек, реабсорбируется в канальцах и вновь там экскретируется. Таким образом, клиренс ПАГ носит название смешанного, т.к. он отражает фильтрационную, реабсорбционную и экскреторную функции. Количество плазмы, которое очищается в ПАГ в течение 1 мин, соответствует эффективному почечному плазмотоку. У животных используют полуколичественный метод определения клиренса ПАГ. Метод разработан для КРС. Корове внутривенно вводят 40 мг ПАГ на 1 кг живой массы. У здорового КРС время выделения 50% ПАГ составляет 14,4 ± 1,65 мин. Удлинение этого показателя указывает на значительную почечную недостаточность.

Источник