Складки к мочевому пузырю

Топография мочевого пузыря

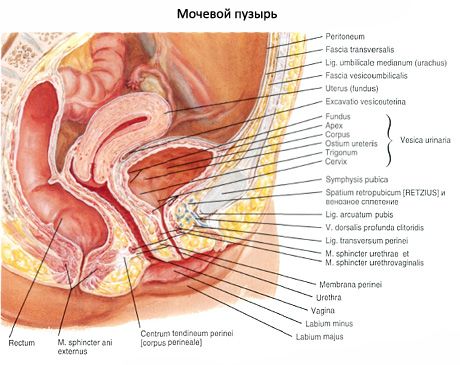

Мочевой пузырь расположен в полости малого таза позади лобкового симфиза. Своей передней поверхностью он обращен к лобковому симфизу, от которого отграничен слоем рыхлой клетчатки, залегающей в позадилобковом пространстве. При наполнении мочевого пузыря мочой его верхушка выступает иэд лобковым симфизом и соприкасается с передней брюшной стенкой. Задняя поверхность мочевого пузыря у мужчин прилежит к прямой кишке, семенным пузырькам и ампулам семявыносяших протоков, а дно – к предстательной железе. У женщин задняя поверхность мочевого пузыря соприкасается с передней стенкой шейки матки и влагалища, а дно – с мочеполовой диафрагмой. Боковые поверхности мочевого пузыря у мужчин и женщин граничат с мышцей, поднимающей задний проход. К верхней части мочевого пузыря у мужчин прилежат петли тонкой кишки, а у женщин – матка. Наполненный мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине мезоперитонеяльно, пустой, спавшийся – ретроперитонеально.

Брюшина покрывает мочевой пузырь сверху, с боков и сзади, а затем у мужчин переходит на прямую кишку (прямокишечно-пузырное углубление), у женщин – на матку (пузырно-маточное углубление). Брюшина, покрывающая мочевой пузырь, соединена с его стенками рыхло. Мочевой пузырь фиксирован к стенкам малого таза и соединен с рядом лежащими органами при помощи фиброзных тяжей. С пупком верхушку пузыря соединяет срединная пупочная связка. Нижняя часть мочевого пузыря прикреплена к стенкам малого таза и соседним органам связками, образующимися за счет уплотненных соединительнотканных пучков и волокон так называемой тазовой фасции. У мужчин имеется лобково-предстательная связка (lig.puboproicum), а у женщин – лрбково-пузырная связка (lig.pubovesicale). Кроме связок, мочевой пузырь укреплен также мышечными пучками, образующими лобково-пузырную мышцу (m.pubovesicalis) и прямокишечно-пузырную мышцу (m.rectovesicalis). Последняя имеется только у мужчин. Как у мужчин, так и у женщин мочевой пузырь в определенной степени фиксирован за счет начальной части мочеиспускательного канала и концевых отделов мочеточников, а также предстательной железы у мужчин и мочеполовой диафрагмы у женщин.

[10], [11], [12], [13], [14]

Строение мочевого пузыря

Стенки мочевого пузыря (у мужчин и женщин) состоят из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной оболочки и адвентиции, а в местах, покрытых брюшиной, имеется серозная оболочка. У наполненного мочевого пузыря стенки растянуты, тонкие (2-3 мм). После опорожнения пузырь уменьшается в размерах, его стенка благодаря мышечной оболочке сокращается и достигает в толщину 12-15 мм.

Слизистая оболочка (tunica mucosa) выстилает мочевой пузырь изнутри и при опорожненном пузыре образует складки. При наполнении пузыря мочой складки слизистой оболочки полностью расправляются. Клетки эпителия (переходного), покрывающие слизистую оболочку, при пустом мочевом пузыре округлые, при наполнении его и растяжении стенок уплощены и истончены. Клетки эпителия соединены друг с другом плотными контактами. В толще собственной пластинки слизистой оболочки имеются альвеолярно-трубчатые железы, нервные волокна, сосуды и лимфоидные образования. Слизистая оболочка розоватого цвета, подвижна, легко собирается в складки, за исключением небольшого участка в области дна мочевого пузыря – треугольника мочевого пузыря (trigonum vesicae), где она плотно сращена с мышечной оболочкой. В передней части дна мочевого пузыря (у вершины треугольника) на слизистой оболочке имеется внутреннее отверстие мочеиспускательного канала, а в каждом углу треугольника (на концах задней границы) – отверстие мочеточника (правое и левое; ostium ureteris, dextrum et sinistrum). Вдоль основания (задней границы) мочепузырного треугольника проходит межмочеточниковая складка (plica interureterica).

Подслизистая основа (tela submucosa) хорошо развита в стенке мочевого пузыря. Благодаря ей слизистая оболочка может собираться в складки. В области треугольника мочевого пузыря подслизистая основа отсутствует. Кнаружи от нее в стенке мочевого пузыря находится мышечная оболочка (tunica muscularis), состоящая из трех нечетко отграниченных слоев, образованных гладкой мышечной тканью. Наружный и внутренний слои имеют преимущественно продольное направление, а средний, наиболее развитый, циркулярный. В области шейки мочевого пузыря и внутреннего отверстия мочеиспускательного канала средний циркулярный слой выражен наиболее хорошо. У начала мочеиспускательного канала из этого слоя образован сжиматель мочевого пузыря (m.sphincter vesicae). При сокращении мышечной оболочки мочевого пузыря и одновременном раскрытии сжимателя объем органа уменьшается и моча изгоняется наружу через мочеиспускательный канал. В связи с этой функцией мышечной оболочки мочевого пузыря ее называют мышцей, выталкивающей мочу (m.detrusor vesicae).

Сосуды и нервы мочевого пузыря

К верхушке и телу мочевого пузыря подходят верхние мочепузырные артерии – ветви правой и левой пупочных артерий. Боковые стенки и дно мочевого пузыря кровоснабжаются за счет ветвей нижних мочепузырных артерий (ветви внутренних подвздошных артерий).

Венозная кровь от стенки мочевого пузыря оттекает в венозное сплетение мочевого пузыря, а также по мочепузырным венам непосредственно во внутренние подвздошные вены. Лимфатические сосуды мочевого пузыря впадают во внутренние подвздошные лимфатические узлы. Мочевой пузырь получает симпатическую иннервацию из нижнего подчревного сплетения, парасимпатическую – по тазовым внутренностным нервам и чувствительным – из крестцового сплетения (из половых нервов).

Рентгеноанатомия мочевого пузыря

Мочевой пузырь при наполнении его контрастной массой на рентгенограмме (в переднезадней проекции) имеет форму диска с гладкими контурами. При боковой проекции на рентгенограмме мочевой пузырь приобретает форму неправильного треугольника. Для исследования мочевого пузыря используют также цистоскопию (осмотр слизистой оболочки). Этот метод позволяет определить состояние, цвет, рельеф слизистой оболочки, отверстий мочеточников и поступление мочи в мочевой пузырь.

Мочевой пузырь у новорожденных веретенообразный, у детей первых лет жизни – грушевидный. В период второго детства (8-12 лет) мочевой пузырь яйцевидный, а у подростков имеет форму, характерную для взрослого человека. Вместимость мочевого пузыря новорожденных равна 50-80 см3, к 5 годам – 180 мл мочи, а у детей старше 12 лет составляет 250 мл. У новорожденного дно мочевого пузыря не сформировано, треугольник мочевого пузыря расположен фронтально и является частью задней стенки пузыря. Циркулярный мышечный слой в стенке пузыря развит слабо, слизистая оболочка развита хорошо, складки выражены.

Топография мочевого пузыря у новорожденного такова, что его верхушка достигает половины расстояния между пупком и лобковым симфизом, поэтому мочевой пузырь у девочек в этом возрасте не соприкасается с влагалищем, а у мальчиков – с прямой кишкой. Передняя стенка мочевого пузыря расположена вне брюшины, которая покрывает только его заднюю стенку. В возрасте 1-3 лет дно мочевого пузыря расположено на уровне верхнего края лобкового симфиза. У подростков дно пузыря находится на уровне середины, а в юношеском возрасте – на уровне нижнего края лобкового симфиза. В дальнейшем происходит опускание дна мочевого пузыря в зависимости от состояния мышц мочеполовой диафрагмы.

Источник

:

A A A

:

C C C

:

. .

295023, ,

. , . .49-

: |

: |

? |

- –

- , ,

- –

- –

- , ,

- –

, 2 2015

” “

” . “. , .

Источник

Мочевой пузырь-vesica urinaria (рис. 12-11) -у различных индивидов значительно варьирует в своей величине. Его ёмкость и местоположение разнятся также в зависимости от степени наполнения. Опорожненный пузырь, объёмом приблизительно с кулак, становится грубым на ощупь и всецело

лежит в тазовой полости над лонными костями, под мочеполовой складкой (у самцов) или под маткой и влагалищем (у самок). Даже в наполненном состоянии он всё же сравнительно слабо выступает в брюшную полость своей вершиной.

На мочевом пузыре различают: округлое тело-corpus vesicae,-суженную и направленную назад шейку-collum vesicae-и обращенную в брюшную полость тупую вершину-vertex. Стенкам мочевого пузыря свойственны: 1) значительная растяжимость, допускающая свободное и значительное увеличение его ёмкости; 2) мускульная сила, которая своим действием легко опоражнивает наполненный пузырь; 3). способность замыкать выход мочевого пузыря в мочеиспускательный канал до момента мочеиспускания и 4) препятствовать оттоку мочи обратно в мочеточник даже при очень сильном внутреннем давлении (от переполнения пузыря).

Рис. 12. Органы мочеотделения лошади.

1-правая почка; 2-левая почка; 3-мочеточник; 4, 5-правый и левый надпочечники; 6-аорта; 7, 8-почечные артерии; 9-пупочная артерия; Ю, 11, 12-вскрытый мочевой пузырь (10-вершина, 11-тело, 12-шейка); 13-мочеточниковые валики; 14-пузырный треугольник; 15-отверстия мочеточников; 16-мочеточниковая складка; 17-мочеиспускательная складка (гребень).

Слизистая оболочка пузыря довольно толстая, особенно в области шейки, и мягкая; она выстлана переходным эпителием, который может, не повреждаясь, легко растягиваться. В пустом (сокращённом) пузыре слизистая оболочка собрана в многочисленные складки, чему благоприятствует хорошо развитая подслизистая ткань.

На внутренней стенке пузыря, дор-зально около шейки, где лежат в толще слизистой оболочки сходящиеся участки правого и левого мочеточников, ход последних выделяется со стороны слизистой оболочки в виде маленьких валиков мочеточникбв-colunmae ureteris (рис. 14-/). От отверстий мочеточников (orificium ureteris) к шейке тянутся назад парные сходящиеся маленькие мочеточниковые складки-plicae uretericae (К); треугольная площадь между ними называется пузырным треугольником-trigonum vesicae. Весь этот участок принадлежит к составу мочеточников и закладывается из среднего зародышевого листа, т. е. но относится к мочевому пузырю, который происходит от внутреннего зародышевого листа.

ОРГАНЫ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ ЖВАЧНЫХ 535

Мускульная оболочка состоит из гладкой мускульной ткани. Во время мочеиспускания она гонит своим сокращением содержимое пузыря к шейке, как к менее подвижной части мочевого пузыря. Эта область служит местом фиксации для работающей мускулатуры. Шейка обладает до некоторой степени независимым от мускулатуры стенки круговым слоем из гладких, тонких и плотно лежащих мускульных пучков, которые формируют запиратель пузыря-m. sphincter vesicae.В стенке тела мочевого пузыря мускулатура диференцирована, хотя и не очень чётко, на наружный продольный, средний кольцевой и внутренний продольный слои; имеются также пучки, переходящие из одного слоя в другой.

С е р о з н а яхо болочка со значительным количеством подсероз-ной ткани одевает спереди тонкой шапочкой вершину и тело мочевого пузыря, оставляя свободными лишь задний участок перехода тела в шейку и самую шейку, причём на вентральной поверхности остаётся непокрытой несколько большая площадь, чем на дорзальной. Таким образом, главная, наполняющаяся часть пузыря сохраняет большую подвижность в перитонеальном участке тазовой и брюшной полостей.

От тела мочевого пузыря серозная оболочка переходит на соседние органы: дорзально у самок на матку, а у самцов на прямую кишку, или, точнее, на мочеполовую складку. Вентрально по средней сагиттальной линии средняя пузырно-пупочная складка -plica vesicoumbilical -направляется к лонной кости и продолжается вперёд по брюшной стенке до области пупка, сходя постепенно на-нет. В этой складке в эмбриональный период жизни располагаются: 1) полый шнур (urachus) к мочевому мешку (allantois), которые в это время служит в качестве эмбрионального мочевого пузыря; 2) парные пупочные артерии, по которым оттекает кровь от зародыша к матери для обмена веществ в слизистой оболочке матки. С появлением на свет детёныша эти части запустевают, от них сохраняются лишь незначительные остатки, которые у взрослых превращаются в пузырно-пупочную связку-ligamentum vesicoumbilical. Боковые стенки мочевого пузыря с боковыми стенками таза соединяются с каждой стороны при помощи боковой пузырно-^упочной складки-plica vesieoumbilicalis lateralis; в ней размещаются запустевшие и облитерированные пупочные артерии. Они идут к стенке мочевого пузыря, а отсюда уже по средней пупочной складке к пупку.

О мочеиспускательном канале-см. «Органы размножения».

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ ЖВАЧНЫХ

Почки крупного рогатого скота (рис. 8 -В) относятся к бороздчатому многососочковому типу, т. е. обнаруживают явные признаки дольчатости, Доли-неодинаковой величины, а некоторые, более крупные из них, оказываются сложными, т е. налицо слияние двух или трёх примитивных долей в одну; сосочек таких сложных долек становится, таким образом общим.

По форме правая и левая почки несколько разнятся друг от друга, но с возрастом очертания их заметно меняются. Левая почка имеет лишь приблизительно овальную форму; каудальный конец её немного шире и толще, чем краниальный. Она как бы перекручена по длинной оси, причём в силу своеобразности своего местоположения (см. ниже) её края и поверхности расположены несколько иначе, чем соответствующие поверхности почек других видов животных. Её выпуклый край опущен вниз (вентраль но), а другой край, более прямой или слегка вогнутый, направлен вверх. Одна её поверхность обращена в латеральную сторону, и именно та, которая у других домашних животных повёрнута дорзально, другая поверхность направлена медиально (у других животных-вентрально). Эта почка несёт

536

СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ

на себе обширную раскрытую почечную ямку как место входа и выхода сосудов и расположения соединяющихся друг с другом стебельков мочеточника, причём эта ямка поставлена косо я одним концом приближается к дор-зальному краю.

Правая почка имеет более рельефно обрисованную продольно-овальную форму. Её поверхности направлены в дорзальную и вентральную стороны, причём почечная ямка обширна и находится на вентральной поверхности ближе к прямому (или слегка вогнутому) медиальному краю. Латеральный край почки выпукл. /

На продольном разрезе почки крупного рогатого скота (рис. 13) ясно видны мочеотделительная, или корковая (1), и отводящая, или мозговая,

з оны(3). Вследствие дольчатого характера строения зоны одной доли обособлены от другой, но не всюду. Есть участки, где с поверхности междолевые борозды ясно заметны, т. е. мочеотделительные зоны разъединены, а отводящая зона слита в один сосочек или слиты только вершины конических сосочков. Все сосочки (4) своими вершинами обращены в почечную ямку и свисают в обособленные почечные чашки (5) на концах разветвлённых стеблей мочеточника (7).

оны(3). Вследствие дольчатого характера строения зоны одной доли обособлены от другой, но не всюду. Есть участки, где с поверхности междолевые борозды ясно заметны, т. е. мочеотделительные зоны разъединены, а отводящая зона слита в один сосочек или слиты только вершины конических сосочков. Все сосочки (4) своими вершинами обращены в почечную ямку и свисают в обособленные почечные чашки (5) на концах разветвлённых стеблей мочеточника (7).

6

Рис. 13. Часть продольного

разреза почки крупного рогатого

скота.

I-мочеотделительная зона; 2-пограничная зона; 3-отводящая зона; 4-почечный сосочек; 5-почечная чашка; §-разрез дуговой артерии; 7-стебли мочеточника; В-крупный ход мочеточника.

Эти стебельки в пределах почечной ямки соединяются в два крупных хода (#); сливаясь друг с другом, они впадают в мочеточник. Стволики в пределах почечной ямки, особенно вблизи ветвления стеблей, иногда образуют значительные расширения. Дольки, слитые в один укрупнённый сосочек, естественно, имеют и общую чашку, которую даже называют большой чашкой-calix maior. Количество сосочков варьирует. Известны случаи, когда в почках насчитывают 18 долек,, из которых 15 простых и 3 слитых, но бывают почки с 22 дольками при 14 ‘простых и 8 слитых сосочках. Почки одеты теми же оболочками, что и у лошадей.

Правая почка располагается от 12-го межрёберного пространства до 2-го (3-го) поясничного позвонка фис. 11-5). Дор-зально она прилежит к большому поясничному мускулу и правой ножке диафрагмы, причём её передний конец находится в почечном вдавлении печени. Вентрально она граничит с поджелудочной железой, а также со слепой и ободочной кишками. Левая почка не имеет строго определённого местоположения и, вследствие того что она подвешена на собственной брыжейке серозной оболочки, имеет возможность свободно перемещаться вправо и йлево на уровне от 2-го (3-го) до 5-го поясничного позвонка, взависи-мости от степени наполнения дорзального мешка рубца. При слабом наполнении рубца (или при недоразвитости его) левая почка лежит слева от средней сагиттальной плоскости или в этой плоскости, а при большем наполнении рубца она смещается вправо. Длительное давление рубца вызывает формирование на латеральной поверхности почки, ближе к её переднему концу, рубцового вдавления-impressio ruminis.

Почки мелких жвачных (овцы и козы) сильно отличаются от таковых крупного рогатого скота. Они принадлежат к гладкому однососочковому

ОРГАНЫ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ СВИНЕЙ

537

типу с ярко выраженной бобовидной формой. Продольный разрез показывает наличие общего сосочка. Количество почечных пирамид даёт основание говорить о слиянии 10-16 долек. Имеется лоханка, некоторые авторы описывают в концевые ходы. Почечный синус и почечные ворота медиального края ясно выражены. Почки подвешены на серозной оболочке, т. е. более или менее подвижны, и у коз могут быть даже прощупаны через брюшную стенку.

Правая почка овцы и козы соприкасается с правой долей печени, отчего на последней появляется почечное вдавление. Левая почка располагается приблизительно на уровне от 4-го (3-го) до 6-го поясничного позвонка.

Рис. 14. Разрез области

шейки мочевого пузыря и

начала мочевого канала

быка.

а-отверстие мочеточника;

Ъ-мочеиспускательная складка (гребень)? с-семенной холмик (куликова готовка); й-отверстие семяизвергательного канала; е-разрез мочеполового мускула; /-валики мочеточников; q-пузырный треугольник; h-мочеточииковая складка; i – мочеиспускательные складки.

Мочеточники крупного рогатого скота после слияния их стеблей направляются из почечной ямки назад, к тазу, причём правый мочеточник идёт обычным путём справа от каудальной полой вены и загибается вентрально к мочевому пузырю. Левый мочеточник вначале также находится справа от средней сагиттальной плоскости под правым мочеточником, а затем постепенно передвигается на левую сторону и, как обычно, приближается к мочевому пузырю. Пройдя некоторое расстояние в стенке пузыря, мочеточники открываются сближенными отверстиями, так что пузырный треугольник оказывается очень узким и небольшим (рис. 14-g).

Мочевой пузырь рогатого скота сравнительно с таковым лошадей очень объёмистый и дальше выдвинут в брюшную полость; вследствие этого он на большом протяжении одет серозной оболочкой. Серозные складки и связки мало чем отличаются от таковых лошадей.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ СВИНЕЙ

Почки у свиней по своему типу гладкие многососочковые (рис. 15-Л). Как и у мелких жвачных, они имеют почти правильную бобовидную форму, но бынают более значительной длины и более плоски. Они одеты фиброзной капсулой и часто полностью окружены жировой тканью (жировая капсула). Продольный разрез показывает ясно слитую мочеотделительную (cfi и совершенно разделённую отводящую зоны, так как сосочки последней ясно изолированы (с, d, e, /). Это даёт возможность, хотя и не всегда, сравнительно легко ориентироваться в почечных долях (почечках). Почка часто имеет 10-12 сосочков, но 2-5 долей могут сливаться в сложные сосочки, так что иногда удаётся находить экземпляры с тремя простыми и тремя сложными сосочками, а иногда сосочки бывают почти полностью слиты в сложный гребневидный сосочек.

В почечном синусе имеются почечные чашки, окружающие сосочки и соответствующие им в числе. Почечные чашки своим основанием открываются прямо в почечную лоханку (i, г’, г”).

У свиней почки лежат целиком в поясничной области и обе почти на одном и том же уровне под четырьмя первыми поясничными позвонками

538

СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ

(рис. 11-С). Правая почка не только не оставляет почечного вдавления на печени, но и не соприкасается с ней.

Мочеточники, выходящие из почечных ворот, по своему строению и положению не имеют резко специфических особенностей. Проходя в стенке мочевого пузыря над слизистой оболочкой (рис. 15 -В, а), мочеточники сближаются; от отверстий их в пузыре к мочеиспускательному каналу с каждой стороны

Рис. 15. Почка и мочевой пузырь свиней.

А-частичный продольный разрез почки: а-мочеотделительная зона; Ъ-пограничная зона; с-отводящая зона; &, д-почечные сосочки целые и е,/, h-в разрезе; i, V t i”-почечная лоханка; к-мочеточник, I-артерия. В-мочевой пузырь и часть мочеполового канала (вскрыты): а-мочеточниковый валик; Ь-отверстие мочеточника; с-двойная мочеточниковая складка; d-пузырный треугольник; е-мочеиспускательная складка; /-семенной холмик; д-слепой мешочек; h-стенка мочеполового канала.

тянется по двойной мочеточниковой складке-plica ureterica (В, с), причём краевые складки достигают места впадения семяпроводов, а внутренние, конвергируя, сливаются в один средний гребень и оканчиваются на том же уровне. Таким образом, пузырный треугольник {d) свиней несколько своеобразен по сравнению с таковыми других животных.

Мочевой пузырь относительно сильно развит и значительно выступает из таза в лонную область.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ СОБАК

Почки собак по строению относятся к гладкому однососочковому типу (рис. 8-D); форма их, как и у большинства млекопитающих, близко подходит к бобовидной, однако, особенно у семейства кошек, они короче и толщег чем у мелких жвачных и свиней.

У семейства кошек на наружной поверхности почек ясно заметны многочисленные мелкие бороздки, представляющие отпечатки проходящих здесь вен. Фиброзная и жировая капсулы имеют обычное строение.

На строго посредине проведённом продольном разрезе почки собак чётко выступают выделительная и отводящая зоны (рис. 16-1, 3). В первой хорошо различимы мозговые лучи, поднимающиеся от оснований почечных

ОРГАНЫ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ СОБАК 539

п ирамид. Сосочки полностью слиты в один гребневидный общий сосочек(4). Продольные разрезы, рассекающие почку ближе к поверхностям, представляют картину хорошо очерченных участков неслитых сосочков, разграничиваемых проходящими между ними междолевыми сосудами, окружёнными соединительной тканью. Всего у собак насчитывают по числу разрезов, дуговых сосудов (6) пограничного слоя от 12 до 17 долек. В почечном синусе размещается почечная лоханка (5), не формирующая чашек. Для собак характерно (однако не так ярко, как для лошадей) присутствие концевых ходов (recessus termi-nales) как продолжений лоханки в толщу переднего и заднего концов почки.

ирамид. Сосочки полностью слиты в один гребневидный общий сосочек(4). Продольные разрезы, рассекающие почку ближе к поверхностям, представляют картину хорошо очерченных участков неслитых сосочков, разграничиваемых проходящими между ними междолевыми сосудами, окружёнными соединительной тканью. Всего у собак насчитывают по числу разрезов, дуговых сосудов (6) пограничного слоя от 12 до 17 долек. В почечном синусе размещается почечная лоханка (5), не формирующая чашек. Для собак характерно (однако не так ярко, как для лошадей) присутствие концевых ходов (recessus termi-nales) как продолжений лоханки в толщу переднего и заднего концов почки.

Продольный разрез почки собаки.

1-мочеотделительная зона, 2-пограничная зона; 3-отводящая зона; 4-почечный сосочек; 5-почечная лоханка; 6-разрез дуговых сосудов, 7-мочеточник-

У семейства кошек почки короткие, толстые и округлые; на разрезе их виден один простой конический сосочек, а признаки деления на доли отсутствуют.

Почки лежат под тремя первыми поясничными позвонками (рис. 11-D). Правая почка располагается в почечном вдавлении печени.

Мочеточники идут из ворот почек к мочевому пузырю, как у лошадей.

Мочевой пузырь в пустом состоянии толстостенный, но легко растяжимый и очень вместительный. Он особенно сильно выступает в лонную область, а в силу этого почти весь покрыт серозной оболочкой. Как и у других животных, мочевой пузырь поддерживается связками, лежащими в пузырно-пупочной средней и пузырно-пупочных боковых складках ‘”–^озной оболочки-

Tfcff

П. СИСТЕМА ОРГАНОВ РАЗМНОЖЕНИЯ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник