Развитие мочевого пузыря плода

Глава 1. ЭМБРИОГЕНЕЗ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ И ОСНОВЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ УРОГЕНЕЗА

В процессе онтогенеза и филогенеза органы мочевыделения проходят три стадии развития: пронефрос, мезонефрос и метанефрос.

Пронефрос (предпочка)

является онтогенетическим остатком выделительной системы низших

позвоночных. Это парное рудиментарное образование, не функционирующее у

человека, развивается из 8-10 передних нефротомов (сегментных ножек)

тела зародыша. Предпочка человека не имеет клубочков, её канальцы не

связаны ни с кровеносной системой, ни с целомом. На 4-й неделе

эмбрионального развития (длина эмбриона – менее 6 мм) пронефрос

редуцируется полностью.

Ещё до его полной редукции, на 3-4-й неделе эмбриогенеза, закладывается мезонефрос (первичная

почка). Поскольку мезоне-фрос развивается из туловищных нефротомов, его

называют также туловищной почкой. Это образование, расположенное

каудальнее пронефроса, уже имеет функционирующие клубочки с короткими

канальцами, которые соединяются с парными мезонефральными (или

вольфовыми) протоками, растущими в каудальном направлении, достигая

клоаки. Кроме этого, развивается второй (пара-нефральный) парный

мюллеров проток, соединяющий брюшную полость с урогенитальным синусом.

Первичная

почка человека наиболее активно функционирует примерно с 4-й по 8-ю

неделю эмбрионального развития. Начиная с 3-го месяца гестации

наблюдается постепенная регрессия первичной почки с дегенеративными

изменениями канальцев. Лишь с 5-го месяца эмбрионального развития

первичная почка редуцируется полностью. В дальнейшем в мочевую систему

встраивается только моче-точниковый зачаток – производное вольфова

протока. Некоторые элементы первичной почки участвуют в формировании

структур половой системы. Вольфовы протоки дают начало выводным протокам

яичек мужских особей, мюллеровы протоки – матке, маточным трубам и

влагалищу женских особей. Рудименты вольфовых и мюл-

леровых протоков сохраняются примерно у трети мужчин и женщин в виде так называемых гидатид яичек и гидатид яичников.

Метанефрос (окончательная,

или тазовая, почка) закладывается в конце 1-го месяца эмбриогенеза из

двух зачатков: метанефрогенного тяжа (ткань несегментированной

мезодермы), называемого также метанефрогенной бластемой, и материала

мезонефральных (воль-фовых) протоков, которые каудально впадают в

клоаку, а в верхних отделах образуют расширения (дивертикулы),

врастающие в мета-нефрогенную бластему. Из широкой части дивертикула

образуется лоханка формирующейся почки, выросты стенки которой дают

начало генерациям чашечек и собирательных трубочек, а в метанеф-рогенной

ткани бластемы начинают дифференцироваться канальцы нефронов. Одни

концы канальцев присоединяются к собирательным трубкам, а другие

контактируют с терминальными отделами почечной артерии – артериолами,

ветвления которых образуют клубочки капилляров почечных телец, то есть

гломерулы. На 8-9-й неделе начинают дифференцироваться клетки

проксимальных и дисталь-ных извитых почечных канальцев. На 14-16-й

неделе эмбриогенеза все отделы нефрона уже сформированы полностью;

одновременно развивается интерстициальная ткань, сосудистая система и

иннервация почки. С возникновением капилляров почечных клубочков

неф-роны приобретают фильтрационную способность, а при образовании

тонкой петли нефрона (петли Генле) и других канальцев –

реабсорб-ционную. Нарушения кровоснабжения и развития метанефрогенной

бластемы приводят к развитию аномалий величины почек (аплазии и

гипоплазии).

Мочеточниковый

зачаток (образовавшийся ещё на 5-6-й неделе эмбриогенеза из материала

вольфовых протоков) растёт в двух направлениях. Краниально он

соединяется с метанефросом, делится, давая начало росту лоханки,

чашечек, а затем – и собирательных канальцев, прорастая метанефрогенную

бластему и стимулируя развитие почки. Каудальный конец мочеточникового

зачатка постепенно достигает урогенитального синуса, отделяется от

клоаки и трансформируется в мочеточниково-пузырный сегмент. Меняя

тубулярную форму на форму листка, мочеточники открываются в просвет

мочевого пузыря точечными отверстиями. Во внутриутробном периоде эти

отверстия затянуты тонкой плёнкой (мембраной Хвалла); если эта мембрана

сохраняется после рождения ребёнка, это может клинически проявиться

формированием уретероцеле или уретерогидронефроза.

Сначала

окончательные почки расположены низко в тазовой области вблизи друг от

друга выводными протоками кпереди. На 7-8-й неделе (длина эмбриона

составляет 13-25 мм) начинается процесс восхождения почек. Почки

кровоснабжаются множественными сосудами, отходящими от тазовых ветвей

аорты, за счёт образования новых артериальных стволов. Из стенки аорты

появляется выпячивание, которое вырастает в крупный ствол, врастающий в

паренхиму почки и обеспечивающий её кровоснабжение. Прежние артерии,

снабжавшие кровью почечный зачаток, облитерируют и рассасываются.

Укорачиваясь, новые артериальные стволы, вырастающие из аорты,

подтягивают почку кверху и несколько ротируют. Затем образуются новые

сосуды, и почки, как по лестнице, продолжают восхождение и пронацию

(рис. 1).

Рис. 1. Процесс восхождения и ротации почек (по Исакову Ю.Ф., 2006)

Нарушения

эмбриогенеза на столь раннем этапе внутриутробного развития могут

заканчиваться аренией или агенезией одного органа либо вести к

формированию различных видов аномалий положения – дистопий. Кроме того,

примерно у трети людей сохраняются аберрантные (добавочные) сосуды,

нередко вызывая сдавление мочеточника.

Близкое

расположение метанефрогенных бластем нередко приводит к различным

аномалиям взаимоотношения почек. Нарушения в процессе соединения двух

зачатков (фильтрационно-реабсорб-ционного и мочевыделительного)

способствуют развитию аномалий структуры, к которым относят кистозные

аномалии (такие как поликистоз и солитарная киста почки). Кроме того, к

аномалиям

структуры принадлежат

удвоения почек, причиной которых служит расщепление мочеточникового

зачатка перед его врастанием в мета-нефрогенную бластему.

Нарушения

развития мочевыделительного аппарата метанефро-са формируют

разнообразные обструктивные пороки на уровне от собирательных канальцев

до устья мочеточника. Именно поэтому пороки развития чаще локализуются в

местах состыковки зачатков (на супрауретеральном или на

мочеточниково-пузырном уровне). Супрауретеральные нарушения проявляются

мегаполикаликозом, гидрокаликозом и гидронефрозом. Полное отсутствие

экскреторного канала ведёт к развитию мультикистоза. Все эти ткани и

органы образуются из зачатков мезодермальной ткани, проходя сложные

процессы закладки, развития и дифференцировки.

Параллельно

и ниже (каудальнее) происходит состыковка мезо-дермальных тканей с

энтодермальным образованием хвостовой кишки – мочевым пузырём.

Вследствие этого пороки развития на уровне мочеточниково-пузырного

сегмента, проявляющиеся различными видами уретерогидронефрозов, также

часты и разнообразны.

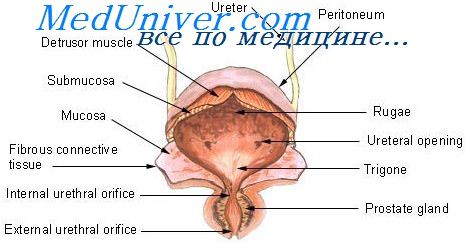

Мочевой пузырь

Мочевой

пузырь формируется в течение 2-го месяца эмбриогенеза. При этом в

клоаку во фронтальной плоскости внедряется урорек-тальная складка,

удлинение которой приводит к разделению мочеполового синуса и прямой

кишки у эмбрионов 6-7 нед. Нарушения в разделении этих структур ведут к

образованию различных свищей, связывающих мочеполовую систему и прямую

кишку. Иногда в процессе развития положение половых бугорков, залегающих

под формирующимся мочевым пузырём, меняется, что на 4-7-й неделе

гестации (длина эмбриона достигает 6-13 мм) приводит к нарушению

замыкания, то есть формирования передней стенки мочевого пузыря, и к

слабому росту покрывающей их мезодермы, из которой образована клоачная

мембрана. Мембрана рвётся, разрыв распространяется вверх по брюшной

стенке. Именно с этими нарушениями связано развитие такого порока, как

экстрофия мочевого пузыря.

Уретра

На

4-7-й неделе гестации (длина эмбриона – 6-13 мм) под влиянием

тестостерона фетальных яичек происходит дифференцировка зачаточного

эпителия нижних мочевых путей и замыкание уретрального жёлоба. Этот

процесс может нарушаться: если нижняя стенка

уретры

не сформируется в дистальных отделах, то для оттока мочи образуются

свищи различной локализации. Отсутствие дистальной уретры приводит к

грубой рубцовой деформации кавернозных тел и искривлению полового члена.

Так формируется наиболее распространённый порок мочевой системы –

гипоспадия.

Практическое

значение имеют и изменения, происходящие с мочевым протоком – урахусом,

который служит у эмбриона и плода для отведения первичной мочи в

околоплодные воды. Это алланто-идный стебелёк – трубчатое образование,

исходящее из верхушки мочевого пузыря и идущее к пупку. В норме на 20-й

неделе внутриутробного развития (плод длиной 25 см массой 340 г) урахус

обли-терирует и превращается в срединную пупочную связку. Иногда

протяжённость или выраженность его облитерации оказывается

недостаточной. Клинически после рождения ребёнка эти пороки могут

проявляться:

• полным пузырно-пупочным свищом;

• дивертикулом мочевого пузыря;

• кистой мочевого протока;

• неполным пузырно-пупочным свищом (так называемый мокнущий пупок).

Яичко

Яичко

плода расположено в брюшной полости возле почки. К 12-й неделе гестации

оно мигрирует от нижнего полюса первичной почки к области глубокого

(внутреннего) пахового кольца. Затем яичко смещается кверху, а к 5-му

месяцу гестации вновь опускается вниз, и к 7-8-му месяцу яичко проходит

паховый канал, располагаясь уже у входа в мошонку, а к 9-му месяцу

достигает дна мошонки. Иногда это происходит на протяжении 1-го месяца

после рождения. Направляющий тяж (связка Гунтера) формируется раньше

начала миграции яичка через паховый канал. Он проходит через влагалищный

отросток брюшины, открытый на этом этапе эмбриогенеза, подготавливая

путь для нисхождения яичка в мошонку. После окончания этого процесса

гунтерова связка превращается в мошоночную связку. Различные препятствия

и нарушения процесса миграции яичка приводят к аномалиям положения

яичка (ретенции, эктопии).

Источник

Изменения клоаки эмбриона. Формирование мочевого пузыря плодаРассматривая развитие зародышевых оболочек, мы уже наблюдали образование аллантоиса в виде отростка первичной задней кишки. Вскоре после образования этого отростка кишка, расположенная каудальнее места появления зачатка аллантоиса, начинает увеличиваться, образуя клоаку. В момент появления клоакального расширения задняя кишка еще оканчивается слепо, но под основанием хвоста имеется эктодермальное углубление, направленное к кишке и отделенное от нее тонким слоем ткани. Это углубление называется proctodaeum, а ткань, закрывающая заднюю кишку, названа клоакальной мембраной. Позднее клоакальная мембрана прорывается, образуя каудальный выход из кишки. Этот прорыв происходит так же, как и прорыв ротовой пластинки, в результате которого, как уже указывалось, на более ранней стадии развития образуется сообщение между stomodaeum и передним концом первичной кишки. В период образования клоакального отверстия происходят важные внутренние изменения. Клоака разделяется на две части: дорзальную, образующую прямую кишку, и вентральную, называемую мочеполовым синусом (sinus urogenitalis). Это разделение обусловлено ростом уроректальной складки — полулунной складки, которая внедряется в краниальную часть клоаки в том месте, где встречаются аллантоис и кишка, и растет отсюда в каудальном направлении к клоакальной мембране. Две части этой складки внедряются в просвет клоаки с обеих сторон. Затем в эту эпителиальную складку включается клинообразная масса мезенхимы, образуя между мочеполовым синусом и прямой кишкой плотную перегородку. Клоака полностью разделяется, прежде чем прорвется клоакальная мембрана, и поэтому обе ее части открываются независимо друг от друга. Отверстие, ведущее в прямую кишку, — это заднепроходное отверстие (anus), а отверстие, ведущее в мочеполовой синус, — мочеполовое (ostium urogenitale).

Рост уроректальной складки по направлению к клоакальной мембране затрудняет прослеживание первоначальных границ аллантоиса, так как при своем удлинении мочеполовой синус присоединяется к нему. Однако место впадения протоков мезонефросов создает достаточно точный ориентир. Протоки мезонефросов впадают с обеих сторон в наиболее краниальную часть клоаки. После того как уроректальная складка разделит клоаку, протоки мезонефросов оказываются открытыми в аллантоис. Следовательно, протоки мезонефросов впадают во вновь образованный мочеполовой синус, продолжающийся в аллантоис. Проксимальная часть увеличившегося аллантоиса начинает сильно расширяться и образует мочевой пузырь. Следует, однако, помнить, что значительная часть пузыря формируется из ткани, которая вначале являлась частью клоаки. В течение третьего месяца висцеральная мезодерма стенки мочевого пузыря начинает дифференцироваться в переплетающиеся пучки гладких мышц и в наружную оболочку, состоящую из волокнистой соединительной ткани. К четвертому месяцу уже различаются все слои, характерные для стенки мочевого пузыря взрослого человека. Идущий по направлению к пупку стебелек аллантоиса постепенно редуцируется и образует urachus. К концу внутриутробной жизни просвет urachus обычно закрывается, и остается эпителиальный тяж, окруженный плотной фиброзной тканью и простирающийся от верхушки мочевого пузыря до пупка. После рождения urachus удлиняется в результате опускания дна пузыря и называется средней пупочной связкой (парные боковые пупочные связки образуются из запустевающих после рождения частей пупочных или аллантоидных артерий). При росте мочевого пузыря терминальная часть протока мезонефроса включается в его стенку. Это включение продолжается до тех пор, пока часть протока мезонефроса, расположенная каудальнее места отхождения метанефрического дивертикула, полностью не исчезнет. В результате этого процесса протоки мезонефроса и метанефроса впадают в мочеполовой синус независимо друг от друга. Проток метанефроса, вероятно, в связи с натяжением со стороны поднимающейся краниально почки впадает в мочевой пузырь несколько латеральнее и краниальнее протока мезонефроса. Впадает он в ту часть мочеполового синуса, которая входит в состав мочевого пузыря. Протоки мезонефросов впадают в ту часть мочеполового синуса, которая остается более узкой и дает начало мочеиспускательному каналу. Мочеиспускательный канал приобретает различное строение у представителей разных полов, а связанные с ним железы также совершенно различны у мужчин и женщин. Поэтому лучше всего будет отложить рассмотрение этих структур и вернуться к ним в связи с развитием наружных половых органов. – Также рекомендуем “Аномалии мочевого пузыря эмбриона. Дефекты мочевого пузыря плода” Оглавление темы “Формирование мочеполовой системы эмбриона”: |

Источник

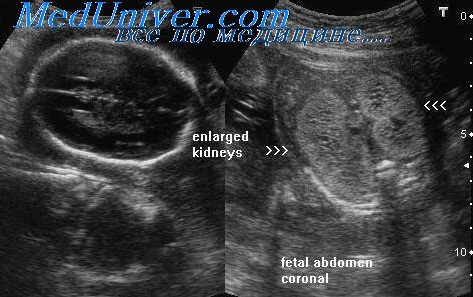

Аномалии мочеполовой системы плода. УЗИ почек плодаПочки плода начинают развиваться в области таза из мезенхимы метанефроса и мочеточниковых зачатков приблизительно в 7 нед беременности. Из метанефрогенной ткани формируются нефроны почек, а из мочеточниковых зачатков – собирательные трубочки, почечные чашечки и лоханки, а также мочеточники. В сроки 7-11 нед, по мере увеличения размеров плода, почки поднимаются на свое постоянное место в поясничной области за счет быстрого роста каудальной части эмбриона. В начале почки состоят из нескольких, свободно распологающихся друг относительно друга долей, которые имеют тонкий корковый слой. В течение второго триместра доли сливаются, переставая быть разобщенными, корковый слой утолщается, но дольчатый контур почек продолжает сохраняться в течение нескольких лет после рождения.

Ко второму триместру беременности функция почек становятся основным фактором, влияющим на объем околоплодных вод. Их достаточный объем необходим для нормального развития легких и скелета плода, поскольку обеспечивает пространство для его роста и двигательной активности. Таким образом, функционирование мочевой системы является необходимым условием для нормального развития легких и костной системы плода. Трансвагинальное ультразвуковое исследование позволяет визуализировать почки плода в некоторых случаях уже в 9 нед беременности, и они всегда должны обнаруживаться при этом доступе в 13 нед. Трансабдоминальное сканирование обеспечивает визуализацию почек в некоторых случаях в 13-14 нед, и в большинстве случаев – 16-18 нед. Ряд факторов, таких как избыточная масса тела у беременной или миома матки больших размеров, могут затруднять оценку почек при эхографии. Аномалии мочеполовой системы составляют около четверти всех врожденных пороков развития, при этом частота их распространенности при рождении составляет 0,2-0,6%. Аномалии мочеполового тракта возникают вследствие остановки развития на раннем этапе, аномалий развития почечных канальцев, нарушения процессов смещения почек в поясничную область, а также вследствие обструкции мочевыводящих путей или устья мочевого пузыря. Чаще всего такие пороки имеют изолированный характер, но могут сочетаться с другими аномалиями развития плода или вызывать их. Сочетания мальформаций мочеполовой системы и других систем плода обнаруживается при широком спектре различных наследственных, в том числе связанных с хромосомными нарушениями, и спорадических синдромов. Кроме того, обструкции мочевыводящих путей, при которых уменьшается количество выделяемой мочи, приводят к маловодию и вследствие этого обусловливают деформации других частей тела плода. В частности, выраженное маловодие, которе возникает до 20 нед беременности, может вызвать гипоплазию легких, лицевые аномалии, в том числе приплюснутый нос, низкое расположение ушных раковин, косолапость и другие деформации конечностей. Ультразвуковое исследование во втором и третьем триместрах беременности позволяет выявлять не менее 80-85% аномалий мочеполовой системы, что делает возможным проведение дородового консультирования будущих родителей и обеспечивает своевременное обследование и лечение сразу после родов. До появления эхографии именно запаздывание с лечением приводило к значительному нарушению функции почек или даже к ее полной потере. – Также рекомендуем “Агенезия почек плода. Эктопия почек плода” Оглавление темы “Патология почек плода”: |

Источник