Произвольная регуляция мочеиспускания осуществляется на уровне

Удержание мочи

Удержание мочи в мочевом пути, выделение мочи регулируется вегетативной нервной системой и соматической нервной системой. Их тесное взаимодействие обеспечивает физиологическую координацию деятельности мускулатуры мочевого пузыря, сфинктеров мочеиспускательного канала. Большое значение в процессе мочеиспускания играют поперечно-полосатые мышцы брюшного пресса, промежности, мочеполовой диафрагмы.

Произвольное и непроизвольное мочеисускание

Мочеиспускание осуществляется рефлекторным путем. Оно бывает произвольным и непроизвольным. Мочеиспускание происходит за счет сокращения и расслабления определенных мышечных групп, которые образуют стенки мочевого пузыря, сфинктеры шейки мочевого пузыря и уретры (внутренний сфинктер уретры и наружный сфинктер уретры). Гладкая мускулатура мочевого пузыря, состоящая из детрузора и внутреннего сфинктера, имеет вегетативную симпатическую и парасимпатическую иннервацию. Парасимпатические центры располагаются в боковых рогах 2 – 4 крестцовых (S 2 – S 4) сегментов спинного мозга. От боковых рогов спинного мозга преганглионарные волокна идут в составе передних корешков, затем отделяются от них в виде тазовых внутренностных нервов, вступают во внутриорганный узел мочепузырного сплетения. Затем потсганглионарные волокна заканчиваются в гладкой мускулатуре мочевого пузыря. Нервные импульсы парасимпатических волокон вызывают сокращение детрузора и расслабление внутреннего сфинктера мочевого пузыря. Это сопровождается опорожнением мочевого пузыря. Симпатические центры располагаются в области 1 – 2 поясничных (L1 – L 2) сегментов спинного мозга, откуда выходят симпатические волокна, идут в составе передних корешков, отделяются от них в виде белых соединительных ветвей, проходят без перерыва через поясничные узлы симпатического ствола и в составе брыжеечных нервов достигают нижнего брыжеечного узла. От нижнего брыжеечного узла постганглионарные волокна в составе подчревных нервов достигают гладкой мускулатуры мочевого пузыря. Импульсы от симпатических волокон расслабляют детрузор и сокращают внутренний сфинктер. В результате этого происходит задержка мочи.

Роль симпатической и парасимпатической нервной системы

Сарклиник считает, что в регуляции рефлекторной деятельности мочевого пузыря большую роль играет парасимпатическая нервная система и парасимпатическая иннервация. Симпатическая нервная система осуществляет преимущественно регуляцию просвета сосудов мочевого пузыря, а также иннервирует мышцы пузырного треугольника. Кроме нисходящих эфферентных вегетативных импульсов на гладкую мускулатуру мочевого пузыря существуют также восходящие афферентные воздействия на вегетативные спинальные центры и супрасегментарные отделы нервной системы на уровне ствола и подкорковых структур. Восходящая цепочка импульсов идет от интерорецепторов мочевого пузыря, идет в восходящем направлении, достигает сначала вегетативных центров спинного мозга, а далее гипоталамолимбических структур.

Произвольная иннервация при акте мочеиспускания

Произвольная иннервация при акте мочеиспускания осуществляется по следующему механизму. От рецепторов наружного сфинктера мочевого пузыря через половой нерв чувствительные волокна направляются в спинной мозг ко 2 – 4 крестцовым сегментам (S2 – S4), далее по задним и боковым канатикам достигают сводчатой извилины. Сводчатая извилина является сенсорной областью мочеиспускания. Далее по ассоциативным волокнам импульсы поступают в двигательную корковую зону мочевого пузыря, она располагается в парацентральной дольке рядом с проекцией стопы. Специалисты частной медицинской практики Сарклиник считают, что корковый центр мочеиспускания также располагается в предцентральной извилине около проекции мышц бедра и тормозит произвольное мочеиспускание. Нисходящие волокна от корковых центров мочеиспускания по системе пирамидного пути направляются к клеткам передних рогов спинного мозга на уровне 2 – 4 крестцовых сегментов (S2 – S4), далее идут вместе с передними корешками и достигают наружного сфинктера мочевого пузыря, обеспечивая позыв на мочеиспускание. Рецепторы наружного сфинктера мочевого пузыря имеют двустороннее корковое представительство, поэтому при одностороннем спинальном поражении выше вегетативных непроизвольно-рецепторных центров произвольное мочеиспускание чаще не нарушено.

Механизм возникновения недержания мочи, почему происходит, бывает недержание мочи?

Механизмы возникновения разнообразных видов недержания мочи основываются на физиологических механизмах рефлекторного выделения мочи в раннем послеродовом периоде. В течение первых 6 месяцев жизни ребенка мочеиспускание осуществляется автоматически по типу безусловного рефлекса с частотой от 15 до 20 раз в сутки. С 6 месяцев до 12 месяцев в дневное время дети перед мочеиспусканием начинают проявлять определенное беспокойство. Они потягиваются, кряхтят, произносят различные звуки, елозят. Во втором полугодии жизни возникает субъективное ощущение позыва на мочеиспускание и начинает вырабатываться условный рефлекс. В ночное время дети в этом возрасте продолжают мочиться в постель, что свидетельствует о функционировании только спинальных механизмов. Постепенно потребность к мочеиспусканию на короткий период времени может подавляться, и формируется навык опрятности сначала в дневное время, а позже и в ночное время. В возрасте 2 года здоровый ребенок обычно уже не мочится непроизвольно ни ночью, ни днем. При тяжелых соматических заболеваниях может наступать временная утрата произвольного мочеиспускания.

Недержание мочи может быть связано с изменениями в самом мочеиспускательном канале, а также сфинктерном аппарате, что приводит к нарушению функции замыкательного аппарата. Недержание мочи может быть связано с ослаблением и дислокацией связочного аппарата уретровезикального сегмента и неизмененного мочеиспускательного канала.

Лечение недержания мочи в Саратове

Сарклиник (Саратов, Россия) проводит лечение недержания мочи в Саратове. Если у Вас частое затрудненное мочеиспускание, боль после или во время мочеиспускания, частое мочеиспускание, жжение, рези, частые позывы, кровь, болезненное учащенное мочеиспускание, проблемы с мочеиспусканием, ночной энурез, обращайтесь в Сарклиник.

Запись на консультации. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Написать комментарий

Ваш не будет опубликован. Обязательные поля отмечены символом *

Источник

- Главная

- »

- Информация

- »

- Новая информация

- »

- Три уровня регуляции мочеиспускания и недержание мочи

Обращаем ваше внимание! Эта статья не является призывом к самолечению. Она написана и опубликована для повышения уровня знаний читателя о своём здоровье и понимания схемы лечения, прописанной врачом. Если вы обнаружили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь за помощью к доктору. Помните: самолечение может вам навредить.

Мочеиспускание – сложный физиологический процесс, в регуляции которого выделяют три уровня. Все они имеют некоторую физиологическую самостоятельность и подчиняются следующему.

Первый уровень

Мочеиспускание обеспечивается за счет согласованного функционирования мускулатуры мочевого пузыря, наружного и внутреннего сфинктеров. Выведение мочи осуществляется путем сокращения детрузора (мышечной оболочки органа), чему способствует напряжение брюшного пресса. Одновременно происходит расслабление сфинктеров.

Нарушения регуляции мочеиспускания

Наблюдаются при аномалиях развития и инфекциях нижних мочевых путей. Чаще всего нарушения регуляции мочевыведения на первом уровне проявляются дневным и неоднократным ночным недержанием. Возможны жалобы на резь и боль при опорожнении мочевого пузыря, затрудненное начало акта мочеиспускания. При инфекции нередко наблюдаются общее недомогание, повышение температуры тела, головная боль и другие признаки интоксикации.

Второй уровень

Регуляция мочеиспускания осуществляется за счет работы соответствующих спинномозговых центров и иннервации (то есть связи с нервной системой) мочевого пузыря. Последняя имеет двойной характер. Часть нервов отвечает за накопление мочи, а часть – за ее эвакуацию при сокращении мочевого пузыря.

Нарушения регуляции мочеиспускания

При недостаточности спинномозговых центров наблюдается нейрогенная дисфункция мочевого пузыря или детрузорно-сфинктерная диссинергия (несогласованное функционирование). Субъективно больной ощущает изменение позыва помочиться, нарушение мочеиспускания в дневное время, недержание мочи днем и ночью. Нарушения регуляции мочевыведения наблюдаются также при инфекционных и органических поражениях спинного мозга и резидуально-органической недостаточности. При этом развиваются:

- гипорефлекторный тип детрузорно-сфинктерной диссинергии. При такой форме патологии у больного ослабляется или исчезает позыв опорожнить мочевой пузырь, мочеиспускания становятся редкими, за один акт выделяется большое количество мочи. Кроме того, возможно парадоксальное недержание, когда при переполненном пузыре моча подтекает по каплям.

- гиперрефлекторный тип детрузорно-сфинктерной диссинергии. В этом случае больного беспокоят императивные позывы помочиться, которые могут сопровождаться неудержанием мочи, ночное недержание, учащенное мочеиспускание. Непроизвольное выделение мочи возможно при резком повышении внутрибрюшного давления (во время смеха, кашля, подъема тяжестей).

Третий уровень

За регуляцию акта мочеиспускания отвечают церебральные центры в гипоталамусе, продолговатом мозге, теменной и лобной долях головного мозга. Из его ствола обычно посылаются тормозящие сигналы. А при наполнении мочевого пузыря активируются рецепторы его растяжения, которые также передают нервные импульсы в головной мозг.

Нарушения регуляции мочеиспускания

Непроизвольное мочеиспускание происходит, когда из головного мозга не поступают тормозящие сигналы. Нарушение регуляции мочеиспускания может быть вызвано психическими и психогенными заболеваниями, резидуально-органической недостаточностью церебральных центров. В этом случае недержание мочи носит постоянный характер.

Обращаем ваше внимание! Эта статья не является призывом к самолечению. Она написана и опубликована для повышения уровня знаний читателя о своём здоровье и понимания схемы лечения, прописанной врачом. Если вы обнаружили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь за помощью к доктору. Помните: самолечение может вам навредить.

Источник

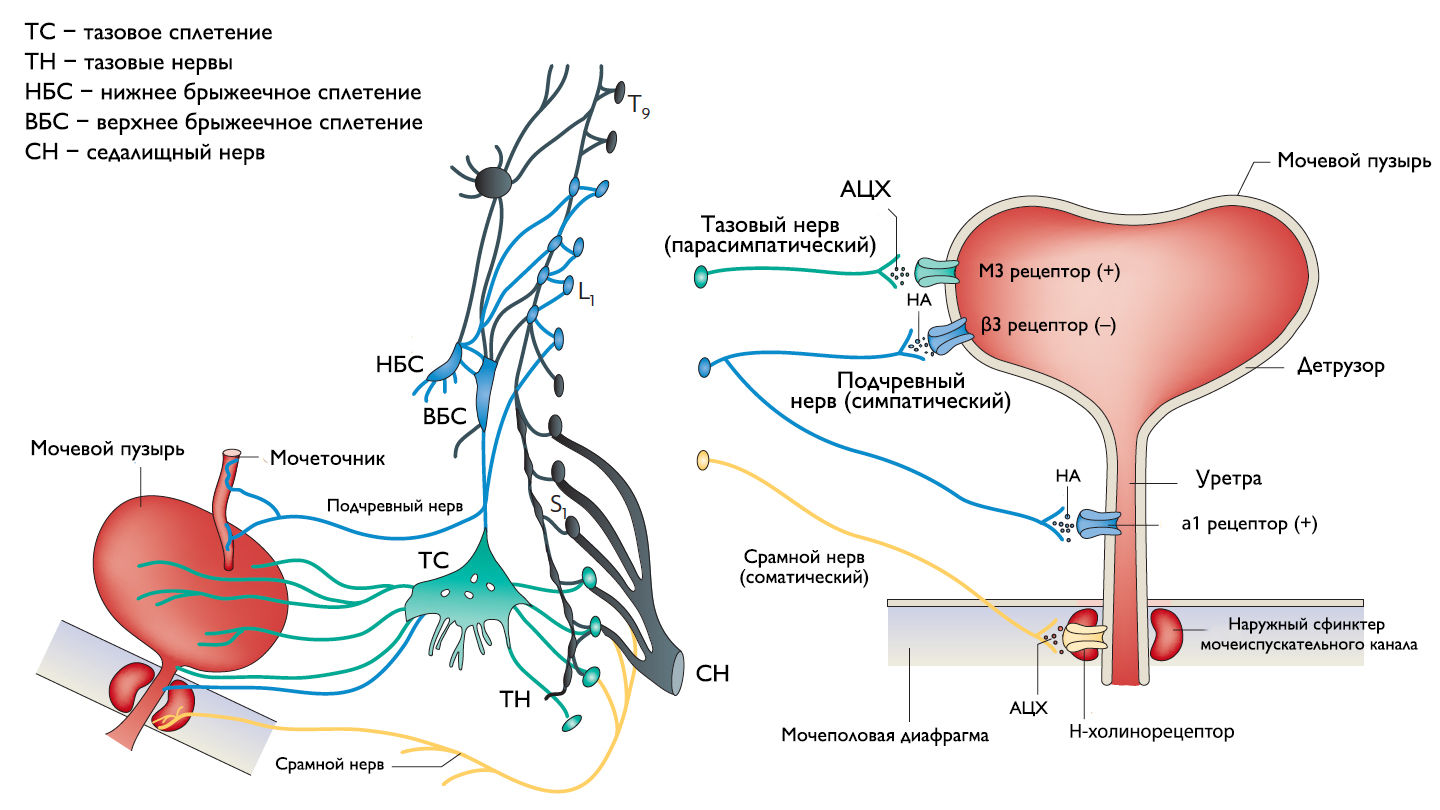

Хранение мочи и периодическое опорожнение мочевого пузыря (МП) зависят от координированной работы гладких и поперечнополосатых мышц, условно разделенных на два структурно функциональных отдела: резервуара (мочевой пузырь) и выпускной системы, состоящей из шейки МП, уретры и наружного сфинктера мочеиспускательного канала. За координированную работу вышеперечисленных структур отвечают сложные нейронные системы управления, расположенные в периферических ганглиях, спинном и головном мозге.

Обеспечение сознательного контроля мочеиспускания требует сложных взаимодействий между вегетативным (симпатика и парасимпатика) и соматическим отделами нервной системы.

Симпатические нервные волокна берут свое начало из боковых рогов грудопоясничного отдела (спинномозговой центр Якобсона) и ганглиях нижнего брыжеечного сплетения и достигают МП в составе подчревного нерва. Симпатические постганглионарные нервы выделяют норадреналин, который активирует β-адренергические рецепторы, ингибирующие сокращение детрузорной мышцы, и α-адренергические рецепторы, возбуждающие мускулатуру уретры и шейки МП. Симпатическое воздействие приводит к расслаблению мышцы, изгоняющей мочу, сокращению мускулатуры уретры и шейки МП и ингибированию интрамуральных ганглиев МП.

Центральный отдел парасимпатической иннервации МП располагается в промежуточных ядрах крестцовых сегментов. Холинергические преганглионарные волокна из промежуточных ядер посылают свои аксоны через тазовые нервы к ганглиозным клеткам тазового сплетения и интрамуральным нейронам в стенке мочевого пузыря. Ганглиозные клетки в свою очередь возбуждают детрузор мочевого пузыря, что приводит к его сокращению с последующим опорожнением. Основными медиаторами парасимпатической нервной системы тут являются ацетилхолин и другие нехолинергические медиаторы. Ацетилхолин действует опосредованно, возбуждая M3-холинорецепторы клеток детрузора. Парасимпатические нервные окончания в нервно-мышечных синапсах и в парасимпатических ганглиях тоже имеют холинорецепторы, возбуждение этих рецепторов на нервных окончаниях может усиливать (через рецепторы М1) или подавлять (через рецепторы М4) высвобождение медиаторов в зависимости от интенсивности нейронного возбуждения. Основной нехолинергический медиатор это АТФ, который активирует внутриклеточную пуринергическую систему через возбуждение P2X рецепторов и тоже способствует сокращению детрузора. Парасимпатические волокна вызывают расслабление ГМК уретры путем высвобождения оксида азота (NO).

Аксоны соматических двигательных нейронов передних рогов крестцовых сегментов S2-S4 (ядро Онуфа) проходят в срамном нерве и иннервируют поперечно-полосатые мышцы наружного уретрального сфинктера. Нейроны более медиально расположенного моторного ядра на том же уровне позвоночника иннервируют мускулатуру тазового дна.

Афферентные пути НМП состоят из цепочек чувствительных нейронов. Первые нейроны, располагающиеся в спинальных ганглиях на уровне S2-S4 и T11-L2, реагируют на пассивное растяжение и активное сокращение мышц МП и передают эту информацию на нейроны второго и третьего порядка. Эти нейроны обеспечивают координированную работу спинальных рефлексов и восходят к вышележащим структурам головного мозга, контролирующих фазы накопления и опорожнения МП. Наиболее важные афферентные волокна от мочевого пузыря идут в составе тазового нерва, в то время как чувствительность от шейки МП и уретры передается по срамным и подчревным нервам. Афферентные волокна этих нервов состоят из миелинизированных (Аδ) и немиелинизированных (С) аксонов. Aδ-волокна передают информацию о наполнении мочевого пузыря. С-волокна нечувствительны к изменению объема мочевого пузыря в физиологических условиях, поэтому они называются «тихими». Они реагируют главным образом на патологические стимулы, такие как химическое раздражение или охлаждение.

Рисунок 1 | Иннервация нижних мочевыводящих путей.

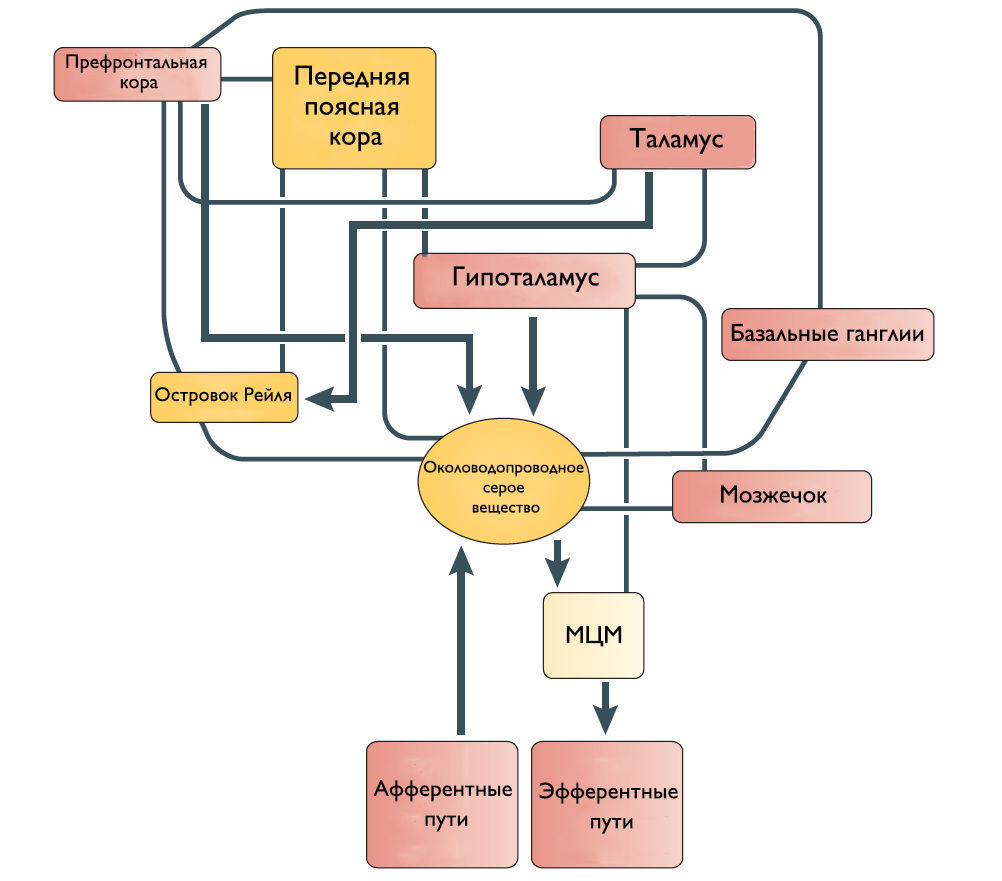

Специфический и неспецифический восходящий супраспинальный сенсорный путь

Одни спинномозговые промежуточные нейроны посылают восходящие волокна к определенным областям моста и среднего мозга, участвующим в мочеиспускании. Другие промежуточные нейроны передают информацию из нижних мочевыводящих путей в структуры переднего мозга, включая таламус и гипоталамус. Спиноталамический и спиногипоталамический тракты хотя и не играют главную роль в мочеиспускании, но могут включаться в сознательный контроль полноты мочевого пузыря. Чувствительные зоны коры ГМ через спиноталамический тракт информируются о состоянии наполнения МП.

Мостовой центр мочеиспускания (МЦМ) и его нисходящие спинномозговые двигательные пути

Впервые центр управления мочеиспусканием был открыт в дорсальной части моста Баррингтоном в 1925 году и с тех пор называется мостовым центром мочеиспускания или ядром Баррингтона. МЦМ располагается в области покрышки моста. Нейроны МЦМ имеют нисходящие возбуждающие синаптические контакты с клетками парасимпатических преганглионарных мотонейронов, иннервирующих постганглионарные клетки мочевого пузыря. Электрическая и химическая стимуляция МЦМ у крыс и кошек инициирует сокращение мочевого пузыря и расслабляет сфинктер уретры имитируя нормальное мочеиспускание. Цикл рефлекса мочеиспускания состоит из трех фаз, контролируемых различными центральными механизмами: фаза реализации безопасной среды – для начала мочеиспускания человеку необходимо осознание, что окружающие обстановка комфортна; фаза релаксации наружного уретрального сфинктера; и фаза сокращения мышцы, выталкивающей мочу. Процесс нормального мочеиспускания невозможен без какой-либо из этих фаз. МЦМ является командным центром мочеиспускания, который контролирует последовательное переключение фазы расслабления наружного уретрального сфинктера на фазу сокращения детрузорной мышцы.

Мостовой центр удержания мочи (МЦУ) и его нисходящие спинномозговые двигательные пути

Его роль заключается в расслаблении детрузора и сокращении наружного уретрального сфинктера. МЦУ располагается вентролатеральней МЦМ. Синапсы волокон МЦУ возбуждают ядро Онуфа в крестцовых сегментах спинного мозга, повышая таким образом тонус наружного сфинктера уретры. Стимуляция области МЦУ останавливает мочеиспускание, возбуждает мышцы тазового дна и сокращает уретральный сфинктер. Наоборот, двусторонние поражения МЦУ вызывают недержание мочи, чрезмерную детрузорную активность, невозможность хранения мочи и снижение тонуса уретрального сфинктера. На сегодняшний день нет анатомических доказательств связи между МЦУ и МЦМ, и было высказано предположение, что эти центры функционально независимы.

Роль кортикальных областей

Наиболее частые симптомы поражения кортикальных областей ГМ это поллакиурия и ургентное недержание мочи. Поэтому Andrew и Nathan выдвинули гипотезу, что отсоединение лобной или передней поясной извилины от гипоталамуса приводит к непроизвольному началу мочеиспускания [3]. Действительно, префронтальная кора головного мозга человека и передняя поясная извилина активируются во время мочеиспускания [4].

Мозжечок и базальные ганглии

Существует ряд исследований о том, что мозжечок и базальные ганглии оказывают в основном ингибирующее действие на мочевой пузырь. Мозжечковая патология приводит к увеличению частоты мочеиспускания и ургентному недержанию мочи. Симптомы гиперактивного мочевого пузыря также встречаются при болезни Паркинсона. Поскольку нет прямых связей этих областей с МЦМ, ингибирующее влияние, вероятно, косвенное через структуры переднего и среднего мозга.

Рисунок 2 | Предположительное схематическое изображение связей между различными структурами переднего мозга и ствола мозга, которые участвуют в контроле мочеиспускания.

- Liao L., Madersbacher H. (ed.). Neurourology: Theory and Practice. – Springer, 2019.

- Clare J. Fowler et al. The neural control of micturition. – Nature Reviews | Neuroscience, volume 9. – June 2008.

- Andrew J, Nathan PW. Lesions of the anterior frontal lobes and disturbances of micturition and defecation. Brain. 1964;87:233-62.

- Griffiths, Derek J. “Use of al imaging to monitor central control of voiding in humans.” Urinary Tract. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. 81-97.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник