Повреждение почек мочевого пузыря уретры

Травма мочевого пузыря – это нарушение целостности стенки органа, вызванное механической травмой, воздействием химических веществ, редко – давлением мочи при некоторых заболеваниях. Проявляется болью в животе, припухлостью и синюшностью кожи над лоном, учащенными ложными позывами к мочеиспусканию, снижением или отсутствием диуреза, макрогематурией, подтеканием мочи из раневого отверстия, нарастанием симптоматики травматического шока. Диагностируется с помощью ретроградной цистографии, катетеризации, УЗИ, КТ, МРТ мочевого пузыря, общего анализа мочи, лапароскопии. В легких случаях возможно консервативное ведение с установкой катетера, при внутрибрюшинных и крупных внебрюшинных разрывах выполняется реконструктивная пластика органа.

Общие сведения

В структуре общего травматизма механические повреждения мочевого пузыря составляют от 0,4 до 15% (в России – от 1 до 7%). В последние годы отмечается более частое травмирование органа, что связано с усилением интенсивности транспортного сообщения, износом автопарка, увеличением количества тяжелых техногенных катастроф и локальных военных конфликтов.

Пик травматизации наблюдается в 21-50-летнем возрасте, около 75% пострадавших – мужчины. Особенностью травм является преимущественно сочетанный характер поражения (в 100% открытых ранений и в 85% тупых травм кроме мочевого пузыря повреждаются кости таза, позвоночник, другие органы). Актуальность своевременной диагностики и экстренных лечебных мероприятий обусловлена неблагоприятным прогнозом – в соответствии с оценочными шкалами 31,4% пострадавших относятся к категории тяжелых, 49,2% – крайне тяжелых больных, уровень смертности превышает 25%.

Травма мочевого пузыря

Причины

У большинства пациентов травматическое повреждение мочевого пузыря связано с воздействием на его стенку внешних механических факторов различного происхождения. В редких случаях травма обусловлена влиянием агрессивных химических веществ, инсталлированных в мочевой пузырь, или наличием заболеваний, препятствующих мочеиспусканию. Причинами травм являются:

- Дорожно-транспортные происшествия. Более чем в четверти случаев мочевой пузырь травмируется во время ДТП. Повреждение возникает при прямом ударе в проекцию органа, сильном сдавлении в транспортном средстве, ранении осколками тазовых костей, конструктивными элементами автомобиля, предметами окружающей среды.

- Ятрогенные факторы. 22-23% пациентов получают травму во время медицинских манипуляций. Стенка органа может повреждаться при его катетеризации, бужировании уретры, выполнении операций – трансуретральных вмешательств, кесарева сечения, экстирпации матки, миомэктомии, аденомэктомии, резекции толстой кишки и др.

- Бытовой и производственный травматизм. В 10% случаев повреждение происходит из-за падения с высоты на твердый предмет. При наличии предпосылок (переполнении мочой, рубцовых изменениях и др.) возможен разрыв органа из-за резкого сотрясения тела при прыжке. У 4,2% пострадавших травма возникает под действием производственных факторов.

- Насильственные действия. Целостность мочевого пузыря может нарушаться при тупых ударах в живот, ранении ножом или другими острыми предметами в драках, при криминальных абортах. В военное время в 3-4 раза увеличивается количество огнестрельных травм и открытых ранений органа осколками взрывных боеприпасов.

- Урологические заболевания. Крайне редко самопроизвольный разрыв мочевого пузыря отмечается у пациентов, которые страдают заболеваниями, нарушающими мочеиспускание, – аденомой и раком простаты, стенозом уровезикальной шейки, стриктурами уретры. Чаще урологическая патология играет роль предрасполагающего фактора, усиливая растяжение органа.

Риск возникновения наиболее тяжелых повреждений – частичных или полных разрывов – зависит не только от силы травматического воздействия, но и от места его приложения, направления, внезапности. Вероятность получения травмы существенно возрастает при алкогольном опьянении, которое способствует переполнению мочевого пузыря из-за притупления позывов к мочеиспусканию и провоцирует травмоопасное поведение. Предполагающими факторами также являются опухолевые поражения, фиброзные изменения стенки органа после перенесенных операций, лучевой терапии, воспалительных заболеваний.

Патогенез

Механизм травмы мочевого пузыря зависит от типа факторов, вызвавших повреждение. При тупом ударе в надлобковую область, противоударе о крестец, сдавлении резко повышается внутрипузырное давление, усиливается нагрузка на мочепузырную стенку. Возникновение гидродинамического эффекта способствует внутрибрюшинному разрыву органа на участке наименее развитой мускулатуры (обычно по задней стенке пузыря возле его верхушки).

Рана обычно рваная, с неровными краями. При меньшей силе механического воздействия удар вызывает закрытые повреждения (ушибы, кровоизлияния в стенку). Аналогичный патогенез характерен при наличии урологических заболеваний с нарушением пассажа мочи. Значительное смещение пузыря при механических травмах приводит к резкому натяжению поддерживающих боковых и пузырно-простатических связок с внебрюшинным разрывом мягко-эластичной стенки органа. Сильный удар способен вызвать разрыв связок, мочепузырных кровеносных сосудов, отрыв шейки.

При закрытых и открытых повреждениях везикальных оболочек острыми предметами, инструментами, осколками костей происходит поверхностное, глубокое надсечение или сквозное рассечение стенки. Рана при этом обычно линейная. Сочетание с гидродинамическим ударом при огнестрельных и оскольчатых ранениях приводит к дополнительным радиальным надрывам круглого раневого отверстия.

Классификация

Критериями систематизации травматических повреждений являются степень тяжести, возможное сообщение с окружающей средой, расположение разрыва по отношению к брюшине, сочетание с травмами других органов. Такой подход позволяет спрогнозировать течение патологического процесса и вероятные осложнения, выбрать оптимальную тактику ведения пациента. В зависимости от тяжести повреждения мочепузырной стенки травмы могут быть глухими (ушиб, поверхностное ранение наружной оболочки, надрыв слизистой) или сквозными (полный разрыв, отрыв шейки). В свою очередь, сквозные повреждения разделяют на три группы:

- Интраперитонеальные разрывы. Наблюдаются более чем у 60% пострадавших. Обычно обусловлены прямыми ударами в переполненный мочевой пузырь. Из-за истечения мочи в брюшную полость быстро осложняются перитонитом.

- Экстраперитонеальные разрывы. Возникают в 28% случаев. Чаще провоцируются избыточным натяжением поддерживающего связочного аппарата. Травмированный мочевой пузырь не сообщается с брюшной полостью, моча истекает в малый таз.

- Комбинированные разрывы. Наблюдаются у 10% пострадавших. Множественное повреждение стенки органа обычно сочетается с переломами тазовых костей. Сообщение между мочевым пузырем, брюшной и тазовой полостями обуславливает особую тяжесть патологии.

До 90% травм мирного времени являются закрытыми, благодаря сохранению целостности кожи поврежденный мочевой пузырь не сообщается с внешней средой. В военный период, при насильственных действиях с использованием холодного и огнестрельного оружия возрастает частота открытых травм, при которых нарушается целостность кожи, возникает сообщение между оболочками или полостью органа и окружающей средой. По наблюдениям специалистов в сферах травматологии и клинической урологии, сочетанные повреждения превалируют над изолированными. У 40-42% пациентов выявляются переломы костей таза, у 4-10% – разрывы кишечника, у 8-10% – травмы других внутренних органов.

Симптомы

Важная клиническая особенность данного повреждения – частое преобладание общей симптоматики над локальной. Из-за выраженного болевого синдрома и кровотечения у пострадавших нарастают признаки гемодинамических нарушений, у 20,3% наблюдается травматический шок: снижается уровень АД, ускоряется частота сердечных сокращений, кожные покровы бледнеют, покрываются липким холодным потом, возникает слабость, головокружение, оглушенность, спутанность, а затем и потеря сознания.

Из-за раздражения брюшины мочой пациенты с интраперитонеальными разрывами ощущают интенсивную боль в надлонной области, в нижней части брюшной полости, которая впоследствии распространяется на весь живот, сопровождается тошнотой, рвотой, задержкой газов и стула, напряжением брюшной мускулатуры. Специфические симптомы травмы мочепузырной стенки – боль и локальные изменения области повреждения, дизурия. При открытых ранениях на передней стенке живота, реже – в зоне промежности выявляется зияющая рана, из которой может истекать моча.

Для закрытых внебрюшинных травм характерно образование болезненной припухлости над лобком, в паху, синюшный цвет кожных покровов из-за их пропитывания кровью. Пострадавшие испытывают частые ложные позывы к мочеиспусканию со значительным уменьшением либо полным отсутствием диуреза, выделением капель крови из мочеиспускательного отверстия. При сохранении мочевыделения у пациентов с надрывами слизистой моча окрашена кровью.

Осложнения

Летальность при травматических повреждениях мочевого пузыря, особенно открытых и сочетанных, достигает 25% и более. Причинами смерти обычно являются запущенные формы перитонита, болевой, инфекционно-токсический, геморрагический шок, сепсис. Сквозные травмы стенки мочевого пузыря быстро осложняются вовлечением в процесс других органов. Анатомические особенности паравезикальной, забрюшинной клетчатки, фасциальных пространств способствуют мочевой инфильтрации, распространению затеков, образованию урогематом.

При внутрибрюшинном разрыве возникает уроасцит. Вторичное инфицирование приводит к формированию абсцессов, флегмон. У 28,3% пациентов развивается мочевой перитонит, у 8,1% – уросепсис. Восходящее распространение инфекции провоцирует начало острого пиелонефрита. В 30% случаев при сочетании травмы пузыря с повреждениями других органов наблюдается ДВС-синдром. В отдаленном периоде у больных иногда формируются мочевые свищи, наблюдается недержание мочи.

Диагностика

С учетом серьезности прогноза всем пациентам с подозрением на травму мочевого пузыря назначают комплексное обследование, позволяющее выявить разрывы мочепузырной стенки, определить их особенности и количество, обнаружить возможное повреждение смежных органов. Рекомендованными методами лабораторной и инструментальной диагностики являются:

- Общий анализ мочи. Исследование удается провести только при сохраненном мочеиспускании. Объем разовой порции зачастую уменьшен. В анализе в большом количестве присутствуют эритроциты, подтверждающие наличие кровотечения.

- УЗИ. По данным эхографии мочевого пузыря, орган обычно уменьшен в объеме, рядом с ним определяются скопления крови. Исследование дополняют УЗИ почек, при проведении которого обнаруживаются признаки постренального нарушения оттока мочи, и УЗИ брюшной полости для выявления свободной жидкости.

- Рентген. Ретроградная цистография считается «золотым стандартом» диагностики этого вида травм. Разрывы органа проявляются затеками рентгеноконтрастного вещества в пузырно-прямокишечную ямку, околопузырную клетчатку, область крыльев подвздошной кости, полость брюшины.

- Томография мочевого пузыря. С помощью КТ удаётся получить трехмерное изображение поврежденного органа, в ходе МРТ он изучается послойно. Результаты томографии позволяют точно оценить повреждения, объем урогематом, выявить сочетанные травмы.

- Диагностическая лапароскопия. Осмотр мочевого пузыря через лапароскоп дает возможность определить особенности травмированной стенки, обнаружить затеки мочи, крови. При выполнении лапароскопии визуализируются повреждения соседних органов.

Большое диагностическое значение играет катетеризация мочевого пузыря, дополненная вливанием в него жидкости (проба Зельдовича). О наличии разрывов свидетельствует отсутствие мочевыделения через катетер или поступление небольшого количества мочи с кровью. Жидкость, введенная в травмированный орган, обратно выделяется слабой струей и не в полном объеме. При интраперитонеальных разрывах возможно отхождение в 2-3 раза большего объема жидкости, что обусловлено проникновением катетера в брюшную полость и выделением ранее попавшей в нее мочи.

Экскреторную урографию назначают с осторожностью, чтобы не спровоцировать развитие контраст-индуцированной нефропатии на фоне шоковых изменений гемодинамики. Цистоскопия обычно не проводится из-за риска занесения инфекции. В общем анализе крови определяются признаки анемии – эритропения, снижение уровня гемоглобина, возможен умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ.

Дифференциальная диагностика проводится с повреждением заднего отдела уретры, травмами печени, селезенки, различных отделов кишечника, разрывами сосудов брыжейки. Кроме врача-уролога пациента осматривает травматолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт, по показаниям – проктолог, гинеколог, кардиолог, гастроэнтеролог, невропатолог, нейрохирург.

Лечение травмы мочевого пузыря

Пострадавшего срочно госпитализируют в травматологическое или урологическое отделение, переводят на строгий постельный режим. Консервативное ведение в виде катетеризации (обычно на 3-5 суток до прекращения макрогематурии) возможно только при контузии мочевого пузыря, надрывах слизистой при грубых медицинских манипуляциях, небольших экстраперитонеальных разрывах с сохраненной уровезикальной шейкой. Остальным пострадавшим показано экстренное проведение реконструктивного хирургического вмешательства с дренированием брюшной или тазовой полостей.

На этапе предоперационной подготовки назначаются гемостатические, антибактериальные, противовоспалительные, анальгезирующие препараты, средства для стабилизации гемодинамики. Объем операции зависит от особенностей повреждения. При внутрибрюшинных разрывах мочевой пузырь перед ушиванием раны экстраперитонизируют для прекращения подтекания мочи и проведения полноценной ревизии, после реконструкции поврежденного органа брюшную полость в обязательном порядке санируют.

Внебрюшинные повреждения ушивают без экстраперитонизации. Вне зависимости от типа травмы после восстановления целостности стенки мужчинам накладывают эпицистостому , женщинам устанавливают уретральный катетер. Брюшную или тазовую полость дренируют. После операции продолжают введение антибиотиков, анальгетиков, противошоковую инфузионную терапию.

Прогноз и профилактика

Нарушения целостности стенок мочевого пузыря обоснованно считаются тяжелыми, прогностически неблагоприятными травмами. Соблюдение алгоритма хирургического лечения больных обеспечивает достоверное снижение частоты осложнений даже при тяжелых повреждениях. Профилактика направлена на создание безопасных производственных условий, соблюдение правил дорожного движения, выполнение требований безопасности при занятиях травмоопасными хобби и видами спорта, отказ от злоупотребления алкоголем. Для уменьшения предпосылок к травматизму пациентам с диагностированными заболеваниями простаты, уретры, мочевого пузыря рекомендуется регулярное наблюдение и лечение у уролога.

Источник

Повреждения мочеполовой системы составляют 1,5-3 % в общей структуре травм всех органов человека. В мирное время их причиной у 75-80 % пострадавших являются повреждения во время дорожно-транспортных происшествий и падения с высоты. В 60-70 % случаев травмы являются сочетанными или множественными, по большей части встречаются повреждения почек и моче-выводящих путей.

Классификация. По локализации различают травмы почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и мужских половых органов.

В зависимости от наличия раневого канала, сообщающего зону повреждения с внешней средой, выделяют закрытые и открытые травмы.

Травмы могут быть изолированными, множественными и сочетанны-ми. Изолированным считается ранение одного органа мочеполовой системы, множественными – когда помимо травмы мочеполовых органов имеются повреждения других органов в пределах одной анатомической области, например травма почки и органов живота. Сочетанными считаются одновременные повреждения органов, находящихся в различных анатомических областях, например повреждение мочевого пузыря и черепно-мозговая травма.

В зависимости от степени тяжести травмы мочеполовых органов могут быть легкими, средними и тяжелыми, по отношению к полостям тела – проникающими и непроникающими, в зависимости от стороны поражения – одно- и двусторонними.

15.7.1. Повреждения почек

Эпидемиология. Травма почки встречается наиболее часто и составляет около 60-65 % в структуре повреждений органов мочевой системы. В мирное время превалируют закрытые, а в военное – открытые повреждения почек.

Этиология и патогенез. Закрытые повреждения почек, как правило, наступают в результате приложения силы в область поясницы или живота в виде

удара или сдавливания. В механизме разрыва играет роль и гидродинамический фактор, обусловленный значительным преобладанием в паренхиме почки жидкостного компонента (кровь, лимфа, моча), окруженного плотной фиброзной капсулой. Непосредственный удар и детонация жидкости внутри органа приводят к разрыву фиброзной капсулы и паренхимы почки. В бытовых условиях травма чаще возникает вследствие падения поясничной областью на выступающий твердый предмет. Разрыв органа происходит в результате непосредственного удара и повреждающего действия расположенных рядом костных структур – ребер и позвоночника.

Повреждения почек могут возникать в результате малоинвазивных и эндоскопических методов диагностики и лечения урологических заболеваний, получивших в настоящее время широкое распространение. Прежде всего, они связаны с неосторожными или ошибочными действиями врача. После дистанционной ударно-волновой нефролитотрипсии нередко диагностируются субкапсулярные гематомы, а всегда возникающая после нее гематурия может быть следствием не только повреждающего действия на уротелий камня и его фрагментов, но и разрывов форниксов. Травма почечной паренхимы может наблюдаться при катетеризации (стентировании) мочеточника, уретероскопии, нефроскопии, нефробиопсии и даже при паранефральной блокаде.

Заболевания почки (опухоль, киста, гидронефроз) делают ее более подверженной различным травмирующим воздействиям. Тяжелые повреждения патологически измененной почки могут наступить даже при минимальной травме.

Открытые повреждения – ножевые или огнестрельные – обычно носят множественный характер.

Классификация. Клинико-анатомическая классификация закрытых повреждений почки строится на степени тяжести травмы органа. Различают ушибы и разрывы почки (рис. 67, см. цв. вклейку). Ушиб характеризуется резким сотрясением (контузией) органа без разрывов паренхимы почки, ее капсулы и полостной системы. Клинически значимое повреждение почки наблюдается только при ее разрывах, от микроскопических надрывов паренхимы и форниксов до размозже-ния органа. С этих позиций появление субкапсулярных и околопочечных гематом, а также гематурии всегда является следствием пусть даже незначительных, но разрывов паренхимы.

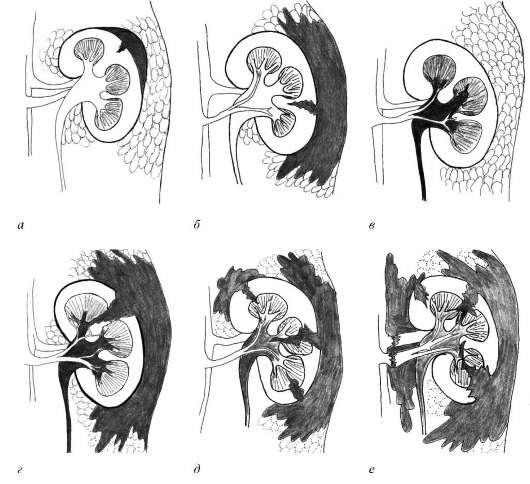

Классификация разрывов почки (рис. 15.1):

а – наружный разрыв паренхимы почки с образованием субкапсулярной гематомы;

б – наружный разрыв паренхимы и капсулы почки с образованием паранеф-ральной гематомы;

в – внутренний разрыв паренхимы и форниксов, открывающийся в полостную систему почки (гематурия);

г – проникающий разрыв капсулы, паренхимы и полостной системы почки с образованием паранефральной урогематомы (гематурия);

д – размозжение почки: множественные проникающие разрывы капсулы, паренхимы и полостной системы почки с образование паранефральной уроге-матомы (гематурия);

е – отрыв сосудистой ножки с размозжением паренхимы почки.

Рис. 15.1. Виды разрывов почки

Наиболее тяжелыми формами повреждений почки являются ее размозже-ние, то есть образование множественных, проникающих в чашечно-лоханочную систему разрывов органа с возможным отрывом участков паренхимы (полюса), и разрыв (отрыв) сосудистой ножки. Последний не имеет клинического значения, так как почти всегда сочетается с не менее тяжелыми повреждениями других органов, что делает такого рода повреждения несовместимыми с жизнью.

Симптоматика и клиническое течение. Клиническая картина зависит от степени повреждения почки и наличия травм других органов. Больные жалуются на боли в поясничной области и/или в животе, усиливающиеся при глубоком дыхании, вздутие живота, тошноту, рвоту, общую слабость. Тотальная гематурия наблюдается при тяжелых повреждениях почек (рис. 15.1, в-е). Макрогематурия служит признаком степени выраженности повреждения органа, в свою очередь являясь одним из определяющих факторов тяжести состояния пострадавшего. Вместе с тем в ряде случаев степень гематурии не соответствует степени повреждения почки. При небольших форникальных разрывах может наблюдаться стойкая выраженная гематурия, и, наоборот, при размозжении почки гематурия

может быть незначительной либо отсутствовать в результате тампонады полостной системы сгустками крови и/или повреждения лоханки, мочеточника и ее сосудистой ножки.

Разрыв богатого сосудами паренхиматозного органа, каким является почка, сопровождается признаками внутреннего кровотечения. В сочетании с выраженной гематурией оно может быстро привести к анемизации и тяжелому состоянию больного, что проявляется бледностью кожных покровов, холодным потом, тахикардией, снижением артериального давления, нарастанием забрю-шинной урогематомы. При объективном исследовании на коже живота и поясничной области могут определяться ссадины, кровоизлияния, отечность тканей, а также выбухание в данной области, обусловленное урогематомой больших размеров. Расположение и ход раневого канала с истечением из него мочи позволяют заподозрить открытое повреждение почки. Пальпация грудной клетки и позвоночника может сопровождаться резкой болезненностью вследствие перелома этих костных образований. При пальпации живота определяются болезненность и защитное напряжение мышц на стороне поражения, а при больших урогематомах – округлое образование в подреберье и поясничной области.

Отдаленными осложнениями закрытых повреждений почек являются организовавшаяся, сдавливающая почку гематома, камнеобразование, гидронефроз, артериальная гипертензия и др.

Диагностика. В диагностике обращают внимание на вид и характер травмы, ее объективные местные и общие проявления. В анализах крови определяется снижение количества эритроцитов и гемоглобина, в более поздние сроки с момента травмы присоединяется лейкоцитоз. В анализе мочи эритроциты покрывают все поле зрения. Суммарную функцию почек позволяет оценить определение остаточного азота, мочевины и креатинина сыворотки крови, что особенно важно знать при повреждении единственной почки и планировании оперативного лечения.

Основными в постановке диагноза разрыва почки являются лучевые методы. Они позволяют, во-первых, определить степень повреждения почки, во-вто-

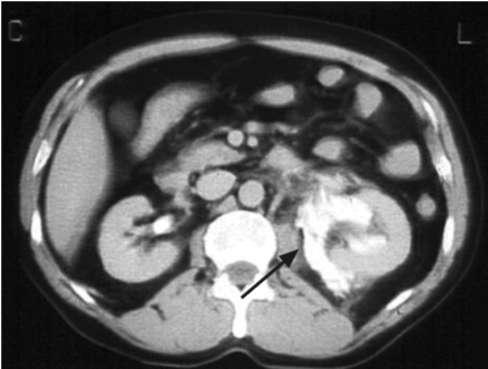

рых, оценить раздельную функцию поврежденной и контрлатеральной почек, в-третьих, отслеживать динамику раневого процесса с целью ранней диагностики осложнений и производить их своевременную коррекцию. Наиболее доступный, мало-инвазивный и быстрый метод диагностики повреждений почек – УЗИ. С его помощью можно выявить суб-капсулярные и паранефральные уро-гематомы (рис. 15.2), определить размеры, деформацию контуров почки, дефекты паренхимы, деформацию чашечно-лоханочной системы, степень ее эктазии, обнаружить сгустки

Рис. 15.2. Сонограмма. Паранефральная урогематома (стрелка)

Рис. 15.3. Экскреторная урограмма. Затек контрастного вещества (стрелка) в результате разрыва правой почки

крови. Сопоставление результатов УЗИ с анамнезом, данными физи-кального обследования и степенью выраженности кровотечения нередко позволяет установить диагноз и при тяжелом состоянии больного приступить к экстренной операции без других методов обследования.

Во всех случаях больным с подозрением на травму почек следует выполнить обзорную рентгенографию брюшной полости и забрюшинного пространства. С ее помощью можно выявить сколиоз, отсутствие контура почки и большой поясничной мышцы, переломы нижних ребер, поперечных отростков позвонков и костей таза. Экскреторная урография позволяет обнаружить деформацию и сдавливание чашечек и лоханки, затеки контраста на стороне поражения (рис. 15.3), оценить функцию поврежденной и контрлатеральной почек, что важно при определении

объема экстренного оперативного вмешательства. Применение ее ограничено в случаях сочетанных повреждений и у пострадавших с шоком и нестабильной гемодинамикой (систолическое давление ниже 90 мм рт. ст.).

В настоящее время ретроградная уретеропиелография в диагностике повреждений почек применяется крайне редко в связи с появлением новых ме-

тодов исследования. Ее можно использовать для уточнения степени повреждения почки, при неинформативности экскреторной урографии и недоступности КТ, МРТ и ангиографии в связи с экстренностью ситуации или отсутствием их в данном стационаре.

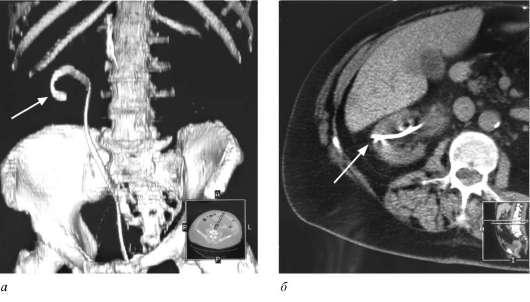

Наиболее информативными методами диагностики повреждений почек являются КТ и МРТ. При введении в вену рентгеноконтрастных веществ, как правило, исключается необходимость использования других лучевых методов. КТ и МРТ обеспечивают наивысшую степень точности в оценке анатомических деталей

Рис. 15.4. КТ с контрастированием, фронтальная проекция. Разрыв левой почки (стрелка)

Рис. 15.5. КТ с контрастированием, аксиальная проекция. Экстравазация контрастного вещества в результате разрыва левой почки

травмированной почки. В практике неотложной помощи их точность достигает 98 %. КТ позволяет визуализировать повреждения паренхимы (рис. 15.4) и сосудов почки, сегментов органа, лишенных кровоснабжения, и обнаружить даже небольшие мочевые затеки, содержащие рент-геноконтрастное вещество (экстравазаты) (рис. 15.5), а также травму других паренхиматозных органов. С помощью КТ иМРТ можно выявить повреждения почки в результате эндоурологических вмешательств (рис. 15.6).

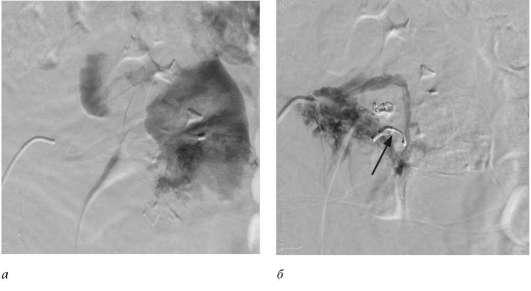

Ангиография почек позволяет помимо диагностики повреждения со-

судов и паренхимы почки выполнить лечебную процедуру – селективную эм-болизацию кровоточащего сосуда (рис. 15.7).

Радиоизотопное сканирование в системе неотложной диагностики ре-нальных травм менее информативно, чем лучевые методы, требует много времени и специальных условий. Данный метод более целесообразен для оценки последствий перенесенной травмы почек и их функционального состояния.

Рис. 15.6. Мультиспиральная КТ с контрастированием:

а – фронтальная проекция; б – аксиальная проекция. Перфорация паренхимы почки мочеточниковым стентом (стрелка)

Рис. 15.7. Ангиограммы почек:

а – разрывы почечной ткани с затеками контрастного вещества; б – селективная эмбо-лизация кровоточащих сосудов (стрелка)

Лечение. Лечебная тактика зависит от степени повреждения почки. Консервативная терапия показана при небольших разрывах органа с субкапсулярной или паранефральной гематомой объемом до 300 мл и умеренной гематурией (см. рис. 15.1, а-в). Назначают строгий постельный режим в течение двух недель, холод на поясничную область, гемостатические, антибактериальные и улучшающие микроциркуляцию в почке препараты. В процессе лечения требуется постоянный динамический контроль, включающий оценку состояния гемодинамики, анализы крови, мочи и УЗИ-мониторинг. Следует помнить о возможности так называемого двухэтапного повреждения органа, под которым подразумевают разрыв фиброзной капсулы над субкапсулярной гематомой с возобновлением кровотечения из поврежденной паренхимы в забрюшинную клетчатку. Такой разрыв может произойти при несоблюдении пациентом постельного режима.

Хирургическое лечение требуется 10-15 % больных с тяжелыми повреждениями почек. Экстренное оперативное вмешательство показано:

■ при нарастающем внутреннем кровотечении и/или профузной гематурии;

■ больших и множественных разрывах паренхимы с образованием гематом (урогематом) объемом более 300 мл;

■сочетанном повреждении почки и других внутренних органов, требующих неотложной ревизии;

■ инфицировании околопочечной гематомы с образованием паранефраль-ного абсцесса.

Плановые операции выполняют по поводу отдаленных осложнений закрытых повреждений почки.

Хирургические вмешательства при травме почки подразделяют на малоин-вазивные и открытые.

К малоинвазивным относятся чрескожная пункция и дренирование гематомы или посттравматического паранефрального абсцесса; лапароскопическое (люмбоскопическое) ушивание разрыва почки или нефрэктомия, эвакуация и дренирование гематомы; артериография и селективная эмболизация кровоточащего сосуда почки.

Открытые оперативные вмешательства (рис. 67, см. цв. вклейку) включают ушивание разрыва почечной паренхимы с нефростомией или без нее, резекцию почки и нефрэктомию.

Даже в настоящее время при травме почки чаще всего выполняют нефрэк-томию. Ее проводят приблизительно 50 % больных, которым выполняют экстренную люмботомию (лапаротомию) по поводу разрыва органа. Почку удаляют при разрыве сосудистой ножки, множественных и глубоких ранениях паренхимы, невозможности выполнения хорошей ревизии и органосохраня-ющего лечения из-за быстро нарастающего, угрожающего жизни кровотечения, особенно при сочетанных повреждениях. В ряде случаев в районных и небольших городских больницах нефрэктомию выполняют без должной ревизии почки и оценки степени ее повреждения в процессе лапаротомии, предпринятой по поводу внутрибрюшинных повреждений.

Полноценное урологическое обследование может оказаться невозможным из-за необходимости экстренной лапаротомии по поводу сопутствующих внутрибрюшинных повреждений. В ходе операции ревизия почки обязательна, если имеется нарастающая забрюшинная гематома больших размеров. Если после ревизии забрюшинного пространства и почки планируется нефрэктомия, необходимо оценить функцию противоположной почки. Прежде всего следует определить наличие органа пальпаторно через париетальную брюшину, а также обязательно установить ее функциональную состоятельность. В экстренных случаях на операционном столе это можно осуществить одним из двух способов: экскреторной урографией или индигокарминовой пробой (внутривенным введением красящего вещества с пережатием мочеточника травмированной почки и наблюдением за его поступлением по катетеру из мочевого пузыря).

При огнестрельных ранениях почки необходимо учитывать кавитационный эффект пули, осколка, то есть сотрясение, размозжение паренхимы за счет воздействия пульсирующей полости. В подобных случаях необходима хирургическая обработка раневого канала, включающая помимо остановки кровотечения иссечение нежизнеспособных тканей и удаление инородных тел.

Прогноз зависит от степени повреждения почки и правильно проведенного лечения. Консервативная терапия при небольших разрывах и органосохраня-ющее оперативное лечение делают прогноз в отношении анатомо-функцио-нального состояния почки благоприятным. При выраженных разрывах органа и массивном кровотечении прогноз для жизни больного определяется своевременно выполненным хирургическим вмешательством.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

02.05.201512.42 Mб24gigiena_lechebnoe_delo_GOS_SOGMA.rtf

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник