Послеоперационный период при мочекаменной болезни почек

Доля мочекаменной болезни (МКБ) среди всех урологических заболеваний составляет 40 %. Основным этапом лечения пациентов с МКБ является избавление от камня. Однако само по себе удаление камня может лишь создать условия для улучшения уродинамики, коррекции воспалительного процесса в мочевых путях. Тем более, что избавление от камня не может оказать воздействия на метаболические процессы, происходящие в организме каждого пациента. Это указывает на необходимость медикаментозной защиты почки у больных нефролитиазом, в том числе у пациентов, перенесших дистанционную ударно-волновую литотрипсию (ДУВЛ) и нефролитолапаксии. Кроме того, проведение нефролитолапаксии часто сопровождается инфекционновоспалительными осложнениями, что также требует профилактических мероприятий. Поэтому мы считаем вопрос послеоперационного ведения пациентов одним из самых важных в лечении МКБ. Основной целью консервативного лечения в послеоперационном периоде является скорейшее изгнание фрагментов разрушенного камня. Комплекс лечебных мероприятий после ДУВЛ включает:

Медикаментозное лечение

Многие научные работы доказывают преимущества фитопрепаратов в комплексном лечении МКБ. Они следующие:

Одним из таких препаратов является Канефрон® Н комбинированный растительный лекарственный препарат, который обладает диуретическим, противовоспалительным, спазмолитическим, антимикробным, вазодилаторным и нефропротекторным действием. Прием Канефрона® Н (2 драже/50 капель 3 раза в день) значительно уменьшает протеинурию и развитие повреждения тканей. Включение препарата Канефрон® Н в комплексную терапию больных МКБ перед предстоящей ДУВЛ препятствует выраженному подъему уровня гамма-глутаминтрансферазы, щелочной фосфатазы и N-ацетилглюкозаминидазы мочи во время операции, что указывает на защитное действие препарата на почки, а также способствует нормализации таких показателей энзимурии как лейцинаминопептидаза и N-ацетилглюкозаминидаза уже на 7-е сутки после литотрипсии, что свидетельствует о более быстром восстановлении почечной ткани в послеоперационном периоде. Предположительный механизм нефропротекторного действия Канефрона® Н осуществляется благодаря флавоноидной составляющей, которая оказывает влияние на проницаемость базальной мембраны, т. е. оказывает мембраностабилизирующее действие. В послеоперационном периоде мы обязательно проводим исследования с целью контроля отхождения камня и профилактики и/или своевременной диагностики осложнений. Как правило, это УЗИ почек (ежедневно), обзорная и экскреторная урография, общеклинические анализы. Лечащим врачом обязательно проводится беседа с пациентом, в которой разъясняется вероятность длительного отхождения (в течение нескольких недель) камней после ДУВЛ. В литературе описаны случаи, когда фрагменты отходили в течение 6 месяцев после процедуры. После отхождения фрагментов камней мы проводим их анализ с целью дальнейшей реабилитации пациентов разработки индивидуальной диеты, назначения этиологического лечения в зависимости от вида обменных нарушений. Таким образом, в послеоперационном периоде после ДУВЛ, пациенту показан весь комплекс медикаментозного воздействия с целью не только быстрого избавления от камней, но и ускорения регенерации почечной паренхимы, профилактики развития инфекционновоспалительных изменений и рецидива камнеобразования. |

Источник

В статье представлены результаты оригинального исследования, посвященного изучению послеоперационных осложнений у больных с мочекаменной болезнью. Полученные данные свидетельствуют о необходимости выявления факторов риска осложненного течения послеоперационного периода у пациентов с мочекаменной болезнью.

Введение

Мочекаменная болезнь (МКБ) по распространенности занимает лидирующие позиции в структуре урологической патологии с частотой встречаемости 1-5%, наиболее часто диагностируется у лиц трудоспособного возраста. Среди урологических заболеваний МКБ составляет 40% [1-3].

Основным методом лечения уролитиаза является хирургический, располагающий на сегодняшний день множеством методик эндоскопической, открытой и дистанционной литотрипсии (ДЛТ) [4]. Несмотря на совершенствование хирургических пособий, все они сопровождаются осложнениями в раннем и позднем послеоперационном периодах с частотой 11-30% [5, 6]. Осложнения, связанные с фрагментацией камней, после проведения ДЛТ возникают с частотой до 13%. Осложнения геморрагического характера также зависят от способа оперативного лечения: при ДЛТ возможно формирование субкапсулярных и паранефральных гематом с частотой до 1% [7]; при открытых или мини-инвазивных операциях возможно развитие гематурии и кровотечения. Гематурия рассматривается не как осложнение, а как специфический симптом после литотрипсии и литоэкстракции и возникает у 85% пациентов. Инфекционные осложнения послеоперационного периода представлены бактериурией, серозным или гнойным пиелонефритом и уросепсисом. Бактериурия встречается с частотой до 65%, пиелонефрит – до 40%, уросепсис – до 3% [8, 9].

Цель исследования: изучить частоту и структуру послеоперационных осложнений у больных с мочекаменной болезнью.

Материал и методы

В исследование вошли 1240 пациентов с мочекаменной болезнью, получавших лечение в урологическом отделении ДКБ ОАО «РЖД» на ст. Красноярск в период с 2015 по 2017 г.

Диагноз был выставлен на основании клинико-инструментальных данных. Всем пациентам в зависимости от показаний было проведено оперативное лечение. Консервативная терапия назначена с учетом особенностей течения послеоперационного периода согласно клиническим рекомендациям. В раннем послеоперационном периоде оценивали развитие осложнений, связанных с фрагментацией камней, воспалительные и геморрагические осложнения.

Лабораторные исследования включали развернутый

и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Исследовали следующие показатели системы гемостаза: количество тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ), международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген. Забор крови для определения вышеперечисленных показателей проводили перед операцией.

Полученные данные обработаны статистически. Характер распределения исследуемых величин оценивали на основании теста Шапиро – Уилка. Исследуемые величины не соответствовали нормальному распределению. При характере распределения, отличном от нормального, описательная статистика представлена в виде медианы (Ме), 25 и 75 процентилей. Для выявления достоверных различий в группах применяли методы непараметрической статистики – критерии Манна – Уитни. Использовали следующие условные сокращения и обозначения: p – различие с группой контроля; p* – различие с группой пациентов с неосложненным течением; rS – коэффицент корреляции по Спирмену; prs – значимость двусторонняя, считается достоверной при p≤0,01; в квадратных скобках через точку с запятой приведены минимальные и максимальные значения. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05. Статистический анализ данных проведен с помощью пакета анализа Ms Excel 10.0, программы istica for Windows 6.0 и программы SPSS istics V. 17.0. Результаты статистической обработки сведены в таблицы.

Результаты и обсуждение

Осложнения, связанные с фрагментацией конкрементов, отметили в 92 (7,41±0,74%) случаях после проведения сеансов ДЛТ: в 62 (5,00±0,62%) случаях наблюдалось появление так называемой «каменной дорожки», в 30 случаях (2,41±0,44%) развилась клиника почечной колики. В 60±5,11% случаев возникшие осложнения были купированы консервативно, в 40±5,11% (36) случаев в качестве второго этапа выполнены уретероскопия, контактная литотрипсия и уретероскопия, литоэкстракция. В рамках исследования не удалось выявить такого осложнения, как рост резидуальных фрагментов (табл. 1).

В ходе исследования воспалительные осложнения были представлены бактериурией, серозным пиелонефритом, гнойным пиелонефритом и уросепсисом. Данные осложнения выявлены у 148 пациентов, что составило 11,93±0,92% от общего числа. Наиболее частым осложнением было развитие бактериурии при неинфицированных конкрементах, оно встречалось в 93 (7,5±0,75%) случаях. Признаки серозного пиелонефрита выявлены у 32 (2,58±0,45%) пациентов. Гнойный пиелонефрит диагностирован у 18 (1,45±0,34%) пациентов. Уросепсис развился у 5 (0,40±0,18%) пациентов: в 4 случаях это был уросепсис, продолжавшийся после выполненной нефрэктомии, в 1 случае уросепсис возник в послеоперационном периоде после проведения перкутанной нефростомии у пациента с длительно текущим гидронефрозом и коралловидным камнем почки (табл. 2).

При исследовании показателей гемостаза пациенты были разделены на 3 клинические группы: 1) с неосложненным течением; 2) с воспалительными осложнениями в раннем послеоперационном периоде; 3) с геморрагическими осложнениями. У пациентов с гладким течением послеоперационного периода уровень тромбоцитов составлял 204,8 [179,3; 264,5] тыс. Ед/мкл (р=0,729), что не отличалось от контрольных значений. Пациенты с развитием воспалительных осложнений также имели нормальный уровень тромбоцитов: 211,6 [181,5; 252,0] тыс. Ед/мкл (р=0,553, p*=0,822) и крайне слабую корреляцию уровня тромбоцитов с развитием воспалительных осложнений (rS=-0,099, prs=-0,125). Пациенты, у которых в послеоперационном периоде развилось кровотечение, имели уровень тромбоцитов значимо ниже, чем в группе контроля и в группе с неосложненным течением: 162,6 [153,9; 168,5] тыс. Ед/мкл (р<0,001, p*<0,001). Коэффициент корреляции составил: rS=-0,681 (prs<0,001, отрицательная связь средней силы).

АЧТВ у пациентов с неосложненным течением было равно 36,9 [35,4; 38,7] с (р=0,522). У пациентов с воспалительными осложнениями в послеоперационном периоде этот показатель составлял 37,0 [36,3; 38,9] с (р=0,491, p*=0,729). Была выявлена слабая взаимосвязь между развитием воспаления и уровнем АЧТВ (rS=0,236; prs=0,079). Для пациентов с развившимся в послеоперационном периоде кровотечением было характерно увеличение АЧТВ до 41,4 [40,9; 43,2] с, (р<0,001, p*<0,001). Существовала высокая положительная корреляция между уровнем АЧТВ при поступлении и развитием кровотечения в послеоперационном периоде (rS=0,781; prs<0,001).

Протромбиновое время в группе пациентов без осложнений было равно 14,3 [11,8; 15,0] с (р=0,613), что соответствует нормальному значению. В группе с воспалительными осложнениями этот показатель также соответствовал нормальным значениям и был равен 13,6 [11,3; 15,5] с (р=0,680, p*=0,699). Была отмечена очень слабая положительная корреляция с развитием воспалительных осложнений (rS=0,071; prs=0,032). У пациентов, у которых в дальнейшем развилось кровотечение, ПВ было несколько удлинено и составляло 16,3 [16,0; 17,1] с (р=0,166, p*=0,395). Выявлена положительная корреляция средней силы между ПВ и развитием кровотечения в послеоперационном периоде (rS=0,523; prs<0,001).

В группе с неосложненным течением послеоперационного периода ТВ равнялось 14,6 [13,3; 16,4] с (р=0,481), что соответствовало среднему значению нормы. В группе пациентов с развитием воспалительных осложнений ТВ было равно 15,0 [13,9; 17,3] с (р=0,808, p*=0,723). Коэффициент корреляции с развитием воспалительных осложнений был очень слабым (rS=0,071; prs=0,032). В группе пациентов, у которых в послеоперационном периоде развилось кровотечение, ТВ было несколько увеличено и составляло 18,7 [18,3; 20,4] с (р<0,001, p*<0,001). Выявлена высокая положительная корреляция между ТВ и развитием кровотечения в послеоперационном периоде (rS=0,820; prs<0,001).

МНО является интегральным показателем свертывающей системы крови. У пациентов с гладким течением послеоперационного периода этот показатель не отличался от значений нормы и составлял 1,15 [0,97; 1,30] (р=0,392). У пациентов с развитием воспаления в послеоперационном периоде МНО составляло 1,10 [0,89; 1,20] (р=0,562, p*=0,601), коэффициент корреляции между уровнем МНО и развитием воспаления – rS=0,220 (prs=0,003). В группе пациентов с кровотечением МНО составляло 1,80 [1,50; 2,40] (р<0,001, p*<0,001), что превышало значения в других группах, кроме того, была выявлена сильная положительная корреляционная связь уровня МНО с кровотечением в послеоперационном периоде (rS=0,740; prs<0,001).

Уровень фибриногена при отсутствии осложнений составлял 3,5 [2,5; 3,9] г/л (р=0,788) и соответствовал нормальным значениям. В группе пациентов с воспалительными осложнениями в послеоперационном периоде этот показатель был равен 3,8 [2,9; 4,5] г/л (р=0,473, p*=0,641), что соответствовало показателям в других группах. Значимых корреляционных связей с воспалением не выявлено (rS=0,120; prs=0,017). В группе пациентов с кровотечением уровень фибриногена был снижен и составлял 1,9 [1,5; 2,1] г/л (р<0,001, p*<0,001). Кроме того, была выявлена высокая отрицательная корреляция с развитием кровотечения (rS=-0,840; prs<0,001) (табл. 3).

В заключение следует отметить, что состояние системы гемостаза значительно влияет на течение послеоперационного периода у пациентов с МКБ. В первую очередь это касается риска развития кровотечения в послеоперационном периоде. Незначительное снижение уровня тромбоцитов и увеличение АЧТВ, ТВ, МНО и фибриногена, выявленное на этапе поступления пациента в стационар, увеличивает риск кровотечения.

Выводы

Таким образом, выбор оперативного лечения определяет характер возможного осложнения в послеоперационном периоде. Осложнения, связанные с фрагментацией камней, характерны для проведения ДЛТ. Воспалительные осложнения наиболее часто представлены бактериурией и серозным пиелонефритом. Фактором риска развития геморрагических осложнений является гипокоагуляционный синдром, диагностируемый при предоперационном обследовании. Сохраняющаяся высокая частота послеоперационных осложнений определяет необходимость поиска диагностически значимых факторов риска.

Источник

- Авторы

- Файлы

- Литература

Янбарисова Э.В 1 Гильмутдинов А.Р. 1

1 БГМУ

1. Настюков В.В. Новые методы курортного лечения и диагностики больных с хроническими заболеваниями мочеполовой системы // Актуальные вопросы урологии и андрологии, Железноводск, 2002. – С. 92-93.

2. Справочник по санитарно-курортному отбору // под ред. В.М. Боголюбова. – М., 2002.

3. Санаторно-курортное лечение: сборник нормативно-методической документации // под ред. А.Н. Разумова. – М., 2004.

Наблюдения проведены у103больных за 2010-2012 гг., оперированных по поводу различных заболеваний почки, приведшей кнефрэктомии. Всем больным проводились вдинамике клинические анализы крови, мочи, УЗИ почек иЭКГ исследования. Первую группу (62) составили больные, направленные непосредственно из стационарного этапа на санаторно-курортное долечивание. Во вторую группу вошли 41пациентов, не получавших реабилитационные мероприятия вусловиях санатория. Под влиянием комплексного санаторного лечения убольшинства пациентов наблюдалась благоприятная динамика клинических проявлений ввиде нормализации сниженного аппетита, исчезновения запоров итошноты, астенического синдрома, отсутствие нарушений психоэмоционального статуса, повышенной утомляемости. Вгруппе сравнения, без курса санаторной реабилитации, втечение срока наблюдения убольшинства пациентов отмечались астеноневротический, болевой синдромы, диспепсические нарушения.

Актуальность проблемы. Внастоящее время частота нефрэктомий колеблется от 39 % до 60 % от общего числа выполняемых операций на почках, особенно при мочекаменной болезни.

Функциональное состояние оставшейся почки впослеоперационном периоде, вкакой-то степени оказывается нарушенной, которая зависит от многих причин. Узначительного числа пациентов развивается хронический пиелонефрит, нередко наблюдается нефролитиаз, реже- опухоли итуберкулез [1]. Выделительная функция единственной почки нарушается, часто возникает артериальная гипертензия (АГ), развивается ряд сопутствующих заболеваний, отягощающих общее состояние пациентов. Все это требует своевременной иэффективной реабилитации оперированных, что способствует первичной ивторичной профилактики ряда заболеваний единственной почки, атакже экстранефральной патологии [2, 3].

Целью исследования явилась разработка эффективных комплексов восстановительного лечения больных после нефрэктомии сиспользованием минеральных вод сучетом клинико-функциональных особенностей послеоперационного периода.

Материал иметоды. Наблюдения проведены у103больных за 2010-2012гг., оперированных по поводу различных заболеваний почки, приведшей кнефрэктомии, среди которых наиболее частыми оказались: мочекаменная болезнь, острый осложненный пиелонефрит, осложненный гидронефроз, травмы иранения почки. Средний возраст оперированных -45,0±5,3лет, женщин – 57, мужчин – 46.

Всем больным проводились вдинамике клинические анализы крови, мочи, УЗИ почек иЭКГ исследования. Определяли общий белок ибелковые фракции, уровни креатинина имочевины всыворотке крови, клиренса эндогенного креатинина или скорости клубочковой фильтрации, концентрационной способности почки. По показаниям проводили хромоцистоскопию, внутривенную урографию.

В зависимости от проводимой терапии вотдаленном послеоперационном периоде, оперированные разделены на две группы.

Первую группу (62) составили больные, направленные непосредственно из стационарного этапа на санаторно-курортное долечивание. Во вторую группу вошли 41пациентов, не получавших реабилитационные мероприятия вусловиях санатория.

Для восстановительной терапии для больных первой группы разработан лечебный комплекс, включающий лечебное питание по системе Института питания АМН РФ, режим двигательной активности, соответствующий состоянию больного, лечебную физкультуру, внутренний прием минеральной воды. Казанчинская минеральная вода (санаторий Танып), относящаяся кгидрокарбонатно-сульфатным натриево-кальциевым маломинерализованным водам, атакже минеральные ванны из этой же воды.

Минеральная вода назначалась за 45-60минут до еды 3раза вдень по 200-250мл на каждый прием. Процедуры минеральных ванн проводились при t=37°C через день, 8-10сеансов на курс лечения.

Больные второй группы (сравнения) наблюдались вамбулаторно-поликлинических условиях без получения специальных реабилитационных мероприятий.

Статистический анализ полученных результатов проведен сиспользованием программы istic for Windows v.6.0.

Результаты иобсуждение

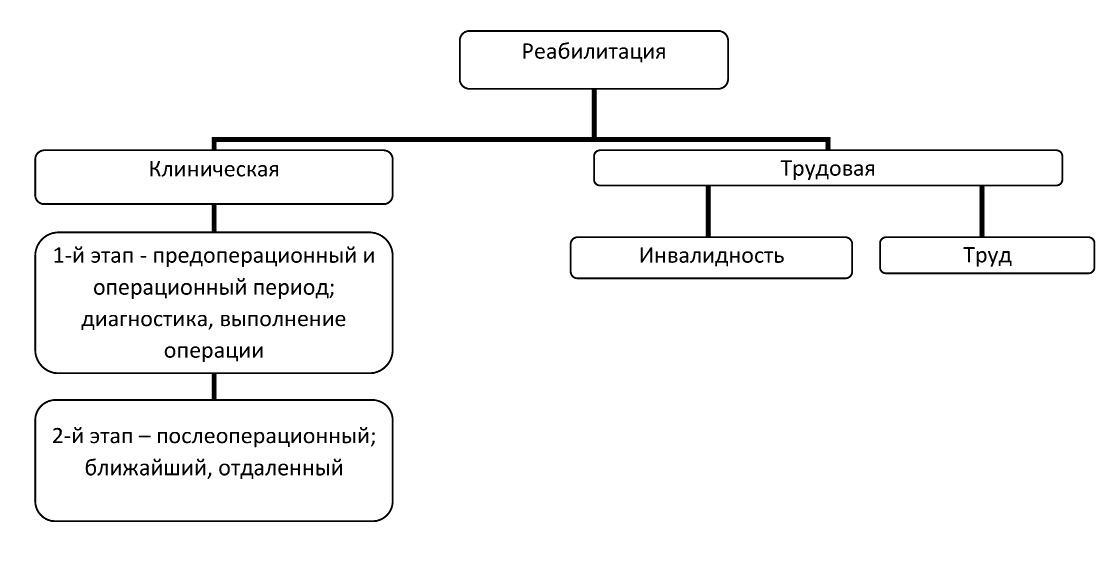

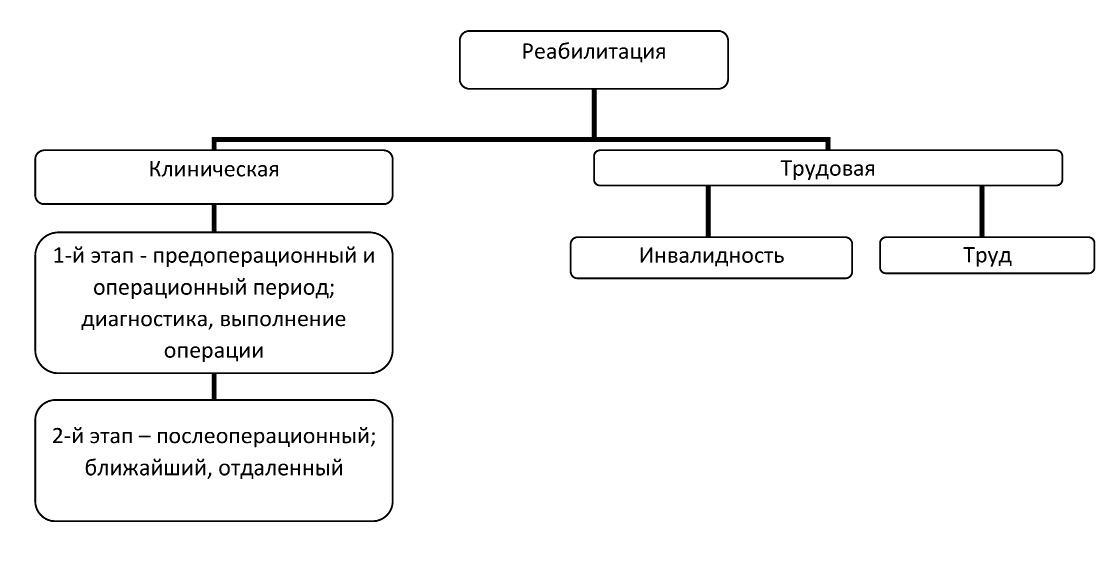

Клиническую реабилитацию пациентов после нефрэктомии разделяем на 2периода:

1.Предоперационный иоперационный периоды включает установку иуточнение диагноза: подготовку пациента коперации, выполнение оперативного вмешательства идинамическое наблюдение.

2.Послеоперационный период (до 12месяцев после операции)- включает лечебные мероприятия, проводимые пациенту после оперативного вмешательства до восстановления пациентом трудоспособности. Взависимости от тяжести состояния больного ифункции единственной почки больным рекомендовали труд или инвалидность. Этот период включает 2этапа:

-ближайший послеоперационный период (от момента окончания операции до 20суток):

-отдаленный послеоперационный период (от 20дней до 12месяцев).

1этап- предоперационный, включал всебя: оценку жалоб пациента, результатов обследований, помогающих врачу сформулировать клинический диагноз иопределить показания кдинамическому наблюдению ик операционному лечению. Сцелью снижения интра- ипослеоперационных осложнений пациентам, проводилась инфузионная, антибактериальная терапия, профилактика тромбозов. Эластическое бинтование нижних конечностей проводится всем пациентам без исключения.

2этап: послеоперационный период включает лечебные мероприятия смомента операции до восстановления пациентом трудоспособности.

Первые сутки после операции всем больным назначалась диета №0, со вторых суток- диета №1, споследующим переходом с3суток на диету №15(по М.И. Певзнеру).

В раннем послеоперационном периоде проводилась обязательная постоянная катетеризация мочевого пузыря катетером Фоллея сцелью устранения внутрипузырного давления иисключения пузырно-мочеточникового рефлюкса.

При стерильном посеве мочи враннем послеоперационном периоде используются цефалоспорины 2-3-го поколений (цефотаксим, цефтриаксон) по 1,0г. х1-2раза, внутримышечно всуточных дозах, сроком 7-10дней.

Активизация пациентов после выполнения нефрэктомии проводилась на 3-4-е сутки. Косметический шов снимался на 10-е сутки после операции. Больной выписывался на 20сутки инаправлялись на санаторный этап долечивания.

После выписки из стационара пациенты продолжали принимать по показаниям- уросептики, срегулярным контролем общего анализа мочи, сучетом результатов исследования посевов мочи (1раз вдве недели). Также по показаниям назначались спазмолитики илитолитики.

За время нахождения всанатории больные, после нефрэктомии, получали разработанную методику лечения.

При анализе лабораторных данных выявлено возрастание концентрации гемоглобина вкрови, снижение креатинина крови, увеличение плотности мочи, увеличение минутного диуреза (табл.1), что свидетельствуют об улучшении резервной функциональной возможности единственной почки.

Таблица 1

Влияние разработанного лечения на функциональное состояние единственной почки

Показатели | до лечения n=62 | после лечения n=62 | р |

Клубочковая фильтрация (мл/мин) | 101,4±2,9 | 100,3±2,7 | >0,05 |

Канальцевая, мл/мин, реабсорбция % | 95,5±0,1 | 98,4±0,1 | < 0,05 |

Креатинин крови мкмоль/л (ммол/л) | 120±0,02 | 90±0,01 | < 0,05 |

Гемоглобин (г/л) | 119,2±1,1 | 136,1± 1,2 | < 0,05 |

Результаты ультразвукового исследования почки показали, что размеры почки существенно не изменились, но толщина паренхимы среди больных увеличилась. Возможно, это связано сулучшением кровоснабжения почки, иповышением ее функциональной способности.

На фоне разработанного лечения отмечалось достоверное снижение АД: с131,3±1,7до 120,6± 0,9мм. рт. ст. (р<0,05). Кроме того, вконце лечения убольшинства больных зарегистрировано уменьшение частоты сердечных сокращений, уменьшение степени депрессии сегмента ST, свидетельствующие об экономизации функции сердечно-сосудистой системы иулучшении метаболических процессов, способствующих улучшению кровоснабжения почки сувеличением ее резервной возможности.

Оценка общей эффективности разработанного лечения больных сединственной почкой выявила, что основная масса клинических, лабораторных иинструментальных показателей, характеризующих патологический процесс, взначительной степени улучшились. Вероятно, применение минеральной воды источника «Казанчинская» способствует усилению внутриорганного кровотока, клубочковой фильтрации, нормализует уродинамику, увеличивает диурез, не вызывает патологического раздражения структуры почки.

Минеральная вода способствует вымыванию из органов мочеполовой системы бактерий, гноеродных ислизистых субстратов, продуктов распада. Вследствие чего уменьшается степень активности воспалительного процесса; увеличиваются сниженные функции защитных коллоидов мочи выделяемых почкой иулучшается функциональное состояние почки; повышаются ее резервные возможности, снижается вероятность возникновения воспалительных заболеваний почки, мочекаменной болезни идругой сопутствующей патологии.

Субъективные ощущения больных свидетельствуют осущественном регрессе их жалоб на свое состояние, на улучшение качества жизни.

На раннем ипозднем этапах проводилось комплексное обследование пациента, как вусловиях поликлиники, так ив условиях урологического отделения.

При наблюдении больных втечение 12месяцев после курса курортного лечения отмечено достоверное уменьшение частоты выявления астеноневротического синдрома (р < 0,05), диспепсии, отсутствие признаков возникновения какого-либо заболевания единственной почки (пиелонефрита, нефролитиаза идр.). Под влиянием комплексного санаторного лечения убольшинства пациентов наблюдалась благоприятная динамика клинических проявлений ввиде нормализации сниженного аппетита, исчезновения запоров итошноты, астенического синдрома, отсутствие нарушений психоэмоционального статуса, повышенной утомляемости.

В группе сравнения, без курса санаторной реабилитации, втечение срока наблюдения убольшинства пациентов отмечались астеноневротический, болевой синдромы, диспепсические нарушения. Лабораторные данные не претерпели существенной динамики по сравнению сднем выписки. Через год у10больных (25 %) данной группы отмечались признаки пиелонефрита единственной почки, очем свидетельствовали анализы мочи, втом числе по Нечипоренко.

Таким образом, курортное лечение способствует улучшению общего состояния, функционального состояния почки, вероятно, за счет улучшения уро- игемодинамики, что способствует улучшению выделительной функции единственной почки иувеличению ее резервной возможности.

Выводы

Послеоперационный период после нефрэктомии характеризуется наличием функциональных нарушений единственной почки.

Применение минеральной воды Казанчинская внутрь ив виде минеральных ванн вкомплексном санаторном лечении больных после нефрэктомии способствует улучшению уро- игемодинамики, клубочковой фильтрации ивозрастанию диуреза, повышению резервной функциональной возможности единственной почки, регрессу болевого иастено-вегетативного синдромов.

Санаторное лечение больных, перенесших нефрэктомию необходимо проводить вранние сроки после операции, как средство повышения резервов здоровья, для профилактики заболеваний единственной почки иэкстранефральной патологии, стабилизации психоэмоциональных нарушений.

Библиографическая ссылка

Янбарисова Э.В, Гильмутдинов А.Р. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ НЕФРЭКТОМИИ // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 6. – С. 76-78;

URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33745 (дата обращения: 16.06.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник