Опухоль мозга нет мочеиспускания

Симптомы опухоли головного мозга

Симптомы опухоли головного мозга на начальных стадиях (пока опухоль недостаточно большая) неспецифичны:

- головная боль – распирающая, тупая, по всей голове (хотя может быть связана с локализацией опухоли: в лобно-глазничной области, височной или затылочной областях);

- тошнота и рвота – чаще всего возникают по утрам, натощак и на высоте головной боли, хотя могут наблюдаться и в течение всего дня;

- головокружение – больные испытывают чувство вращения окружающих предметов или своего тела, иногда им кажется, что почва уходит из-под ног, тело и предметы проваливаются в пропасть;

- слабость и быстрая утомляемость, сонливость;

- снижение аппетита;

- небольшая температура тела;

- психические расстройства:

- раздражительность;

- легкомысленность;

- агрессивность;

- безразличие к окружающему.

По мере роста опухоли могут появляться:

- судорожные припадки – непроизвольные движения в конечностях и во всем теле, иногда с потерей сознания, прикусыванием языка. До возникновения подобного припадка нередко бывает так называемая аура (необычные ощущения или явления, связанные с раздражением определенной области головного мозга):

- галлюцинации или непроизвольные мышечные подергивания в теле обычно предшествуют припадку при локализации очага в лобной доле;

- онемение или покалывание в коже указывают на процесс в теменной доле;

- необычные запахи, звуки перед припадком говорят о процессе в височной доле;

- мелькание ” мушек” или искр перед глазами в начале приступа может говорить об очаге в затылочной доле;

- светобоязнь (болезненная чувствительность глаз к свету, при которой наблюдаются неприятные ощущения в глазах, слезотечение, непроизвольное смыкание век при контакте со светом);

- напряжение затылочных мышц (человек при этом может лежать со слегка запрокинутой головой, попытка согнуть шею вперед вызывает затруднение) – это следствие раздражения мозговых оболочек.

Кроме того, в зависимости от размеров и расположения опухоли в полости черепа могут появляться неврологические симптомы, связанные с нарушением функции конкретной области мозга (так называемые очаговые симптомы).

При локализации опухоли в лобной доле могут наблюдаться:

- снижение интеллекта;

- появление дурашливости (поведение, характеризующееся глупыми шутками, болтливостью);

- нарушения речи – нечленораздельная речь пациента (словно « каша во рту»). Это называется моторной афазией;

- вытягивание губ трубочкой (как при сосании) – спонтанно или при прикосновении какого-либо предмета к губам;

- шаткость походки – часто пациент при ходьбе имеет склонность к падениям на спину.

При опухоли мозжечка характерными симптомами могут быть:

- нарушение координации движений (движение размашистые, нечеткие);

- шаткость походки – пациент при ходьбе отклоняется в сторону, могут быть даже падения;

- крупноразмашистый горизонтальный нистагм (маятникообразные движения глаз, « глаза бегают» из стороны в сторону);

- снижение мышечного тонуса (мышечная гипотония).

При расположении опухоли в височной доле мозга возможны следующие симптомы:

- нарушения речи – пациент не понимает обращенную к нему речь, хотя слышит ее (родной язык звучит для него как иностранный). Это называется сенсорной афазией;

- выпадение полей зрения (отсутствие зрения в какой-либо части зрительного поля);

- судорожные приступы, которые наблюдаются в конечностях или во всем теле.

При опухоли затылочной доли характерными симптомами могут быть:

- нарушение зрения (полная слепота, выпадения полей зрения (отдельных участков видимого глазом пространства));

- мелькание искр, вспышек перед глазами.

При опухоли, расположенной на основании мозга (снизу), возможны:

- нарушение произвольных движений глаз;

- косоглазие;

- двоение в глазах;

- онемение половины лица с потерей чувствительности;

- боли в коже лица.

При опухоли, расположенной в области подкорковых ядер, наблюдаются следующие симптомы:

- повышение (или, наоборот, резкое снижение) мышечного тонуса: иногда человек при этом выглядит сгорбленным, любое произвольное движение выполняется с трудом из-за повышенного мышечного сопротивления;

- непроизвольные движения: вскидывание рук, гримасничанье, размашистая походка и т.п.;

- вегетативные расстройства на противоположной стороне в виде нарушения потоотделения, разницы температуры кожи, сосудистых реакций.

При опухоли, расположенной в области турецкого седла, наблюдаются следующие симптомы:

- выпадение полей зрения (области пространства, видимого глазом);

- снижение обоняния;

- частое мочеиспускание (из-за повреждения эндокринного аппарата ” гипоталамус-гипофиз”, регулирующего водно-солевой обмен);

- увеличение кистей, стоп и подбородка при чрезмерной выработке опухолью соматотропного гормона, регулирующего процессы роста;

- усиленное сердцебиение и потливость при чрезмерной выработке опухолью тиреотропного гормона, регулирующего процессы энергообеспечения.

При опухоли, расположенной в области 4 желудочка, наблюдаются следующие симптомы:

- тошнота, неукротимая рвота;

- сильное головокружение: больные испытывают чувство вращения окружающих предметов или своего тела, иногда им кажется, что почва уходит из-под ног, тело и предметы проваливаются в пропасть;

- нистагм: маятникообразные колебательные движения глаз и стороны в сторону.

При опухоли, расположенной в области мостомозжечкового угла, наблюдаются следующие симптомы:

- шаткость походки: пациент при ходьбе отклоняется в сторону, могут быть даже падения;

- крупноразмашистый горизонтальный нистагм (маятникообразные движения глаз, « глаза бегают» из стороны в сторону);

- снижение мышечного тонуса (мышечная гипотония);

- снижение слуха;

- тошнота, рвота.

При опухоли, расположенной в области ствола мозга, наблюдаются следующие симптомы:

- нарушение ритма дыхания: чрезмерно быстрый либо нерегулярный ритм;

- нестабильное артериальное (кровяное) давление;

- нарушение движений глазных яблок с формированием косоглазия и двоения в глазах;

- слабость мимических мышц: асимметрия лица, улыбки;

- слабость в конечностях вплоть до полной невозможности активных движений;

- нарушение чувствительности в теле: снижение тактильной и болевой чувствительности вплоть до полного ее отсутствия.

Формы

- В зависимости от причин и происхождения опухоли головного мозга выделяют следующие ее формы:

- первичные опухоли – возникают самостоятельно, без видимой причины на фоне полного благополучия;

- вторичные опухоли (метастатические) – являются следствием нахождение опухолевого процесса где-то в организме, откуда происходит отселение опухолевых клеток с током крови в головной мозг.

- В зависимости от расположения опухоли в головном мозге выделяют следующие ее формы:

- опухоль больших полушарий мозга;

- опухоль ствола мозга (часть мозга, в которой расположены центры поддержания жизнедеятельности (дыхательный, сосудодвигательный));

- опухоль мозжечка.

- В зависимости от ткани, из которой развивается опухоль головного мозга, выделяют следующие ее формы:

- опухоль, растущая из ткани головного мозга (нейроэпителиальные опухоли);

- опухоль, растущая из черепных нервов;

- опухоль, растущая из оболочек головного мозга.

- По степени злокачественности выделяют следующие формы опухолей головного мозга:

- 1 степень (низкая степень) – опухоль растет медленно, имеет клетки, которые очень похожи на нормальные клетки, и редко распространяется на близлежащие ткани;

- 2 степень – опухоль растет медленно, но может распространиться на близлежащие ткани и может рецидивировать. Некоторые опухоли могут стать более высокого класса;

- 3 степень – опухоль растет быстро, это может привести к распространению в близлежащие ткани, опухолевые клетки могут значительно отличаться от нормальных клеток;

- 4 степень – опухоль растет и распространяется очень быстро, клетки не похожи на нормальные клетки.

Причины

- Единственной установленной причиной возникновения опухолей головного мозга является радиация.

- Другие причины развития опухолевого процесса точно не известны.

- Предполагают, что причина – нарушение строения генетического (наследственного) материала, которое может происходить под воздействием:

- токсических веществ (органические растворители, химикаты);

- чрезмерного солнечного облучения;

- наследственной предрасположенности;

- употребления в пищу искусственных ингредиентов, например, аспартама (заменитель сахара);

- воздействие электромагнитных полей мобильных телефонов и т.п.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания:

- как давно появились жалобы на слабость в конечностях, головную боль и т.п.;

- были ли в семье случаи развития опухолей (мозга и других органов и тканей);

- связана ли профессиональная деятельность или условия проживания пациента с какими-либо химическими вредностями.

- Неврологический осмотр: поиск признаков неврологических нарушений (слабость в конечностях, изменения психики, нечленораздельность речи и т.п.).

- Осмотр глазного дна: при объемных процессах в полости черепа обнаруживаются признаки повышения внутричерепного давления (отек диска зрительного нерва).

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяет послойно изучить строение головного мозга и обнаружить опухоль головного мозга, а также изучить ее строение, локализацию и размеры.

- Ангиография: метод позволяет с помощью введения в вену контрастного вещества (видимого на рентген-снимках) оценить размеры и степень кровоснабжения опухоли.

- Биопсия опухоли головного мозга: с помощью специальной иглы берется кусочек ткани опухоли для микроскопического исследования.

- Возможна также консультация нейрохирурга, онколога.

Лечение опухоли головного мозга

- В большинстве случаев при опухолях головного мозга проводится оперативное лечение.

- Также применяются методы, целью которых является подавление роста и деления активно размножающихся опухолевых клеток:

- химиотерапия – воздействие на опухолевые клетки химическими веществами;

- лучевая терапия – воздействие на опухолевые клетки лучевой энергией;

- радиохирургия (« Гамма Нож»): гамма нож является достаточно точным и эффективным инструментом, позволяющим сосредоточить гамма-излучение довольно точно на области в голове пациента, не затрагивая окружающие здоровые ткани мозга. При этом отсутствие разреза или кровотечения существенно снижает риск послеоперационных осложнений;

- иммунотерапия и целевая терапия: агенты, которые устраняют определенные функции злокачественных клеток (препараты находятся в стадии разработки);

- генная терапия (например, препараты, влияющие на факторы роста опухоли) и различные виды иммунотерапии (препараты делают клетки опухоли « враждебными» и направляют против них естественную защиту иммунной системы) – успешно применяются для некоторых разновидностей опухолей головного мозга.

Побочный эффект этих методов – подавление активности и нормальных клеток организма – клеток костного мозга (это приводит к уменьшению количества красных и белых клеток крови), слизистой желудочно-кишечного тракта (что приводит к нарушению пищеварения и всасывания питательных веществ) и волосяных луковиц (что приводит к выпадению волос).

Осложнения и последствия

- Стойкие неврологические нарушения: слабость в конечностях, нечленораздельность речи и т.п.

- Высокий риск летального исхода.

Профилактика опухоли головного мозга

В силу того, что причины опухолевых заболеваний недостаточно изучены, их профилактика не разработана.

Дополнительно

- В головном мозге опухоль может развиться из любой ткани:

- из ткани головного мозга (нейроэпителиальные опухоли);

- из черепных нервов;

- из оболочек головного мозга.

- У детей чаще, чем у взрослых, встречаются внутримозговые опухоли (расположенные в веществе головного мозга) в сравнении с внемозговыми (опухоль оболочек, черепных нервов).

- У детей опухоли чаще расположены на центральной оси головного мозга, что связывают с нарушением внутриутробного развития.

- Опухоли головного мозга у детей обладают склонностью к кистообразованию, то есть чаще, чем у взрослых, подвергаются распаду.

- Кровоизлияния в ткань опухоли происходят редко.

Источник

Статья посвящена проблеме нейрогенных расстройств мочеиспускания при травме позвоночника и спинного мозга

Путь пациента с осложненной травмой позвоночника, т. е. сопровождающейся повреждением спинного мозга, начинается с нейрохирургического оперативного вмешательства и продолжается многоэтапной реабилитацией, направленной на коррекцию сопутствующих осложнений и восстановление утраченных функций организма [1]. Для таких больных есть специфический термин – «спинальные».

Одним из тяжелейших последствий травмы спинного мозга является расстройство произвольного мочеиспускания, обусловленное нарушением проводимости спинномозговых путей. По данным М.Р. Касаткина, подобное осложнение встречается в 92,1% случаев закрытых повреждений спинного мозга [2]. Патогенез изменений функции нижних мочевых путей при травме спинного мозга, проявляющийся в утрате рефлекторной деятельности, сложен и многообразен [3].

Механизм нормального мочеиспускания и характер его расстройства у спинальных пациентов напрямую связаны с особенностями физиологии этой области. Периферическую иннервацию нижних мочевых путей осуществляют тазовый нерв, представляющий парасимпатическую нервную систему, гипогастральный нерв, реализующий симпатическую регуляцию, и пудендальный соматический нерв. Афферентную информацию несут волокна всех трех нервов – вегетативных от детрузора (гладкой мышцы мочевого пузыря) и уретры и полового нерва от тканей промежности. Первичным анализатором для парасимпатического тазового нерва являются нейроны сакрального центра мочеиспускания, расположенного на уровне S2‒S4 сегментов спинного мозга. Здесь же, в анатомическом соседстве, находится ядро Онуфа, представляющее собой скопление нервных клеток, аксоны которых образуют пудендальный нерв [4]. Симпатическая афферентная иннервация, опосредованная гипогастральным нервом, являющимся частью подчревного и поясничного сплетения, осуществляется через пограничный симпатический ствол и вставочные интернейроны боковых рогов спинного мозга на уровне его Th10‒L2 сегментов. Эти же нервы несут и эфферентные сигналы к иннервируемым органам. Регулирующие структуры спинного мозга связаны с вышерасположенными центрами иннервации проекционно, а также с помощью нейрогуморальных и рефлекторных механизмов [5]. Однако следует отметить, что концепции регуляции функции нижних мочевых путей в норме и патологии являются в большей степени эмпирическими, и единого понимания этого вопроса на сегодняшний день нет.

Клиническая картина

Врачу-неврологу, курирующему пациента с осложненной травмой позвоночника, необходимо оценить уровень и степень повреждения спинного мозга и учесть посттравматические сроки. Клиническая картина в острый и ранний периоды после получения травмы обусловлена спинальным шоком, что проявляется арефлексией и задержкой мочи. По мере восстановления можно наблюдать активизацию рефлекторной деятельности и формирование «в сухом остатке» нейрогенного расстройства мочеиспускания. При повреждении спинного мозга на уровне сакрального центра мочеиспускания и периферических нервных волокон развивается атония или гипотония детрузора, при этом за счет интактности симпатических структур иннервации внутренний уретральный сфинктер сохраняет сократительную способность. Таким образом, нарушается взаимосвязь симпатических и парасимпатических влияний [6]. Клинически наблюдается нейрогенная задержка мочеиспускания с элементами парадоксальной ишурии (выделения мочи по каплям на фоне переполненного мочевого пузыря). При локализации травмы выше сакрального центра и ядра Онуфа повреждаются проводниковые нервные волокна, осуществляющие взаимосвязь регулирующих структур, однако сами центры иннервации могут быть интактны. В этом случае и детрузор, и внутренний сфинктер уретры способны к циклическому сокращению и расслаблению, но рассогласованность в работе приводит не к нормальному акту мочеиспускания, а к детрузорно-сфинктерной диссинергии. Поражение на уровне нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника, вовлекающее симпатические регулирующие структуры, вызывает нарушение сократительной способности внутреннего сфинктера уретры и недержание мочи. Травма спинного мозга на уровне шейного и верхнегрудного отделов позвоночника ведет к прерыванию взаимосвязи спинальных и стволовых, а также кортикальных структур регуляции. В ситуации, когда центры иннервации спинного мозга и нервные проводники между ними сохраняют свою анатомическую целостность, клинически может сформироваться автономный процесс мочеиспускания, а также гиперактивность мочевого пузыря. В этом случае накопление и выделение мочи происходят рефлекторно, в т. ч. с участием аксон-рефлексов, без контроля центров, отвечающих за произвольную составляющую физиологического процесса [7].

Описанные клинические нарушения достаточно вариабельны и зависят от характера и тяжести повреждения, а также сроков, прошедших с момента травмы, поэтому можно наблюдать переход одной формы нейрогенного расстройства мочеиспускания в другую.

Невролог, понимая обусловленность клинической картины уровнем поражения спинного мозга, определяет тактику ведения спинального пациента и дальнейший прогноз. Осуществление адекватной коррекции урологических осложнений лежит, несомненно, в междисциплинарной плоскости. В связи с этим нейроурологическая практика, а вернее, четкое и скоординированное взаимодействие невролога и уролога способно обеспечить квалифицированную и своевременную помощь. И если врач-невролог сосредоточен на повреждении спинного мозга и нарушении иннервации, то уролог контролирует непосредственное функциональное состояние нижних мочевых путей и коррекцию сопутствующих воспалительных и нефротических осложнений. Отсюда вытекает необходимость тесной взаимосвязи специалистов для полноценной коррекции нейрогенных расстройств мочеиспускания.

В представлении уролога, оказывающего специализированную помощь пациентам с неврологическими расстройствами, процесс мочеиспускания выглядит несколько сложнее, чем простой циклический акт, состоящий из чередования фаз накопления и выведения мочи, обеспеченный двумя основными функциями мочевого пузыря: резервуарной и эвакуаторной. Функционально этот процесс определяется синергией детрузора с гладкомышечным сфинктером уретры и мышцами тазового дна, включающими наружный уретральный сфинктер.

Физиологически мочевой пузырь, природой созданный резервуар для сбора мочи, обладает способностью к полному опорожнению в подходящее время и в удобном для совершения акта мочеиспускания месте согласно социально-поведенческим нормам. Эта крайне важная способность реализуется в результате сложной регуляции с участием центральной и периферической нервных систем. Фундаментально акт мочеиспускания – это спинальный рефлекс, обеспечиваемый работой центров головного мозга, реализация и подавление этого рефлекса находятся под волевым контролем. Возможность произвольного управления делает функцию нижних мочевых путей уникальной по сравнению, например, с сердечно-сосудистой системой, и в то же время более уязвимой при неврологических заболеваниях [8]. Таким образом, основными функциями нижних мочевых путей являются накопление мочи в мочевом пузыре, длящееся относительно продолжительное время, и мочеиспускание, занимающее в норме несколько секунд. Реципрокные отношения – расслабление/напряжение детрузора, закрытие уретрального сфинктера и сокращение/расслабление детрузора, открытие уретрального сфинктера – обеспечивают скоординированность процессов накопления и удаления мочи и находятся под нейромедиаторным контролем [9].

Нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей является следствием патологии центральной нервной системы или периферических нервных окончаний ‒ отделов нервной системы, выполняющих контроль над актом мочеиспускания. В этом состоит главное отличие рассматриваемого нарушения от нарушений нижних мочевых путей ненейрогенной этиологии, развивающихся вследствие поражения непосредственно мочеполовой системы.

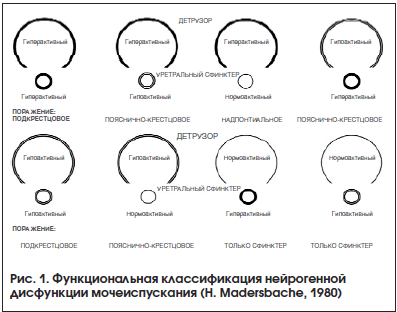

В урологическом сообществе длительное время основной опорой для определения формы нейрогенного расстройства мочеиспускания являлась классификация, предложенная профессором Г. Мадерсбахером в 1980 г. и рекомендуемая Европейской ассоциацией урологов (рис. 1) [10]. В ней автор выделяет 8 основных форм нейрогенных расстройств мочеиспускания в зависимости от состояния детрузора и внутреннего сфинктера уретры. Подразумевается, что указанные структуры могут быть в гипертонусе, гипотонусе и в нормальном состоянии. Однако сложность в постановке диагноза и категоричность в выборе одной из 8 форм нарушений мочеиспускания сегодня заставляют говорить о пересмотре форм расстройств мочеиспускания. С клинической точки зрения все возможные виды нарушений мочеиспускания рассмотреть в рамках одной из существующих классификаций невозможно. В определении поражения у пациента наиболее часто специалисты основываются на преобладающем нарушении эвакуаторной или резервуарной функции мочевого пузыря, различных видах детрузорно-сфинктерной диссинергии и уродинамических показателях максимального детрузорного давления в точке утечки. При этом важность знания о максимальном детрузорном давлении и максимальном давлении в точке утечки делает необходимым проведение специализированного уродинамического исследования практически каждому пациенту с нарушениями мочеиспускания на фоне неврологического заболевания.

Лечение

Основными задачами урологической помощи на всех этапах нейрореабилитации являются:

1) сохранение и обеспечение функции верхних мочевыводящих путей;

2) независимость регуляции функции нижних мочевыводящих путей;

3) улучшение качества жизни.

С практической точки зрения важны борьба с вторичными осложнениями нейрогенной дисфункции мочеиспускания, а также их профилактика. К таким осложнениям относятся манифестация инфекции мочевыводящих путей (исключая бессимптомную бактериурию), уролитиаз, микроцистис, гидронефротическая трансформация и почечная недостаточность, стриктура уретры и т. д. [11].

Наименьшего риска осложнений со стороны верхних мочевыводящих путей следует ожидать при сохранении резервуарной функции мочевого пузыря с низким внутрипузырным давлением, например при гипотонии детрузора, его достаточной функциональной емкости и нормальном состоянии поперечно-полосатого сфинктера уретры или его гипотонии. В этом случае к хорошим результатам коррекции, в т. ч. улучшению качества жизни спинального пациента, приводит адекватное дренирование нижних мочевых путей, при этом следует руководствоваться международными стандартами и отечественными клиническими рекомендациями. При нарушении функции опорожнения мочевого пузыря вследствие повреждения позвоночника и спинного мозга методом выбора является асептическая периодическая катетеризация. Она подразумевает использование одноразового стерильного лубрицированного катетера. Процедура выполняется самостоятельно или с посторонней помощью каждые 4‒6 ч [12].

Иные методы дренирования мочевого пузыря, такие как приемы Креде или Вальсальвы, длительное использование постоянного мочевого катетера, должны быть строго обоснованы, т. к. несут значительные риски развития вторичных нейрогенных осложнений работы мочевого пузыря, достигающих 34% [13].

Периодическая катетеризация 4‒6 раз в сутки при условии отсутствия выраженных нарушений со стороны верхних мочевыводящих путей, шокового состояния, гнойно-инфекционных процессов в уретре и мочевом пузыре может быть назначена любым специалистом, курирующим пациента. Вопрос о том, когда переводить пациента на периодическую катетеризацию для постоянного уретрального дренажа, находится в стадии обсуждения сообщества специалистов по нейроурологии [14]. Формальных ограничений и четких рекомендаций по срокам нет, однако считается, что при отсутствии противопоказаний и достаточной укомплектованности отделения средним и младшим медицинским персоналом следует избавлять пациента от постоянных дренажей как можно раньше.

Гиперактивный мочевой пузырь, встречающийся на фоне детрузорно-сфинктерной диссинергии и без нее, является другой формой нейрогенного расстройства мочеиспускания вследствие травмы позвоночника и спинного мозга. Если такой тип нарушения клинически проявляется недержанием мочи, то он не несет значительного риска осложнений со стороны верхних мочевыводящих путей. К проблемам нейрогенного гиперактивного мочевого пузыря следует отнести снижение качества жизни.

Детрузорно-сфинктерная диссинергия характеризуется тем, что в момент напряжения мочевого пузыря для его опорожнения происходят различные по силе и продолжительности сокращения внутреннего и наружного сфинктеров уретры, обеспечивающих функцию удержания. В норме сокращения детрузора синхронны с расслаблением этих сфинктеров, что способствует свободному выведению мочи по уретре. Нарушение функции опорожнения в сочетании с высоким внутрипузырным давлением ‒ наиболее опасная форма нейрогенной дисфункции мочеиспускания из-за развития пузырно-мочеточникового рефлюкса, а также возможности структурных повреждений самого мочевого пузыря. В этом случае перед урологом стоят две основные задачи: 1) подавление высокого внутрипузырного давления, 2) обеспечение оттока мочи по уретре.

Для подавления детрузорной гиперактивности в качестве первой линии терапии применяются антихолинергические средства, в дополнение к которым можно назначать препараты из группы бета-3-адреномиметиков [15]. Вторая линия лечения включает инъекционное введение в стенку мочевого пузыря 200 ЕД ботулинического нейропептида. Надо понимать, что терапия направлена на создание низкого внутрипузырного давления в мочевом пузыре, необходимого для нормальной работы верхних мочевых путей. Одним из результатов купирования гиперактивности, особенно при сохранении нормального или повышенного тонуса поперечно-полосатого сфинктера уретры, будет увеличение количества остаточной мочи или отсутствие мочевыделения. Поэтому крайне важно объяснить пациенту необходимость проведения указанной терапии с назначением периодической катетеризации мочевого пузыря.

При своевременной коррекции нарушений мочеиспускания у спинальных пациентов, применении рекомендованного метода отведения мочи, компенсации избыточного внутрипузырного давления вследствие гиперактивности детрузора или детрузорно-сфинктерной диссинергии удается избежать многих вторичных осложнений.

В комплексной программе реабилитационного лечения пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга используются методики немедикаментозной коррекции, показавшие различный терапевтический потенциал в ходе исследований. В частности, применение электростимуляции мочевого пузыря с помощью имплантируемых электродов в работе А.В. Лившица и соавт. показало, что создать управляемый акт мочеиспускания невозможно, т. к. возбуждение детрузора распространяется на внутренний сфинктер уретры, моделируя детрузорно-сфинктерную диссинергию [16]. Несмотря на то что исследователи представили некоторые положительные результаты, методика не нашла клинического применения в связи с высокой инвазивностью и риском вторичных осложнений.

Применение электростимуляции переменным пульсирующим током по лонно-сакральной методике и электрофореза с прозерином на передней брюшной стенке в проекции мочевого пузыря в настоящий момент представляется несостоятельным вследствие особенностей физиологии нижних мочевых путей и неучастия мышц живота в акте мочеиспускания.

Перспективно использование современных методик: сакральной инвазивной электронейростимуляции с помощью имплантируемых электродов и ритмической периферической магнитной стимуляции в области сакрального центра мочеиспускания и крестцовых корешков [17, 18]. В настоящее время механизм действия магнитной стимуляции на физиологию нижних мочевых путей остается неясным. Многоступенчатость и сложность нервной регуляции процесса удержания мочи и акта мочеиспускания предполагают возможность вовлечения различных структур в ответ на внешнее воздействие. Клинические и уродинамические эффекты магнитной стимуляции, вероятно, связаны с восстановлением интеграции регуляторных рефлексов, при этом наблюдается эффект нейромодуляции, когда происходит изменение активности (торможение или возбуждение) структур центральной, периферической и вегетативной нервных систем [19, 20].

Нейрогенное нарушение мочеиспускания, обусловленное травмой позвоночника и спинного мозга, клинически чрезвычайно гетерогенно вследствие вариабельности уровня и степени тяжести поражения [21, 22]. Этот аспект диктует необходимость индивидуального диагностического подхода, выбора адекватного метода коррекции работы нижних мочевых путей. Реабилитационный путь спинального пациента в настоящее время невозможно представить без тесного сотрудничества невролога и уролога. Совместный современный подход специалистов к проблеме урологических осложнений травмы спинного мозга обеспечивает пациенту верное понимание собственного состояния и адекватную прогностическую оценку, а также возможность социальной адаптации и повышения качества жизни [23, 24].

Источник