Мочевой пузырь вегетативная или соматическая

Физиология мочевого пузыря. Иннервация мочевого пузыряМочеиспускание — процесс, в результате которого опорожняется наполненный мочевой пузырь. Процесс состоит из двух этапов. Первый этап — постепенное наполнение мочевого пузыря до тех пор, пока напряжение его стенок не достигнет предельного уровня, что приводит ко второму этапу, на котором благодаря рефлексу мочеиспускания происходит опорожнение мочевого пузыря или возникает осознанный позыв к мочеиспусканию. Несмотря на то, что рефлекс мочеиспускания регулируется автономной нервной системой с центрами в спинном мозге, он может быть заторможен или активирован под влиянием корковых или стволовых структур.

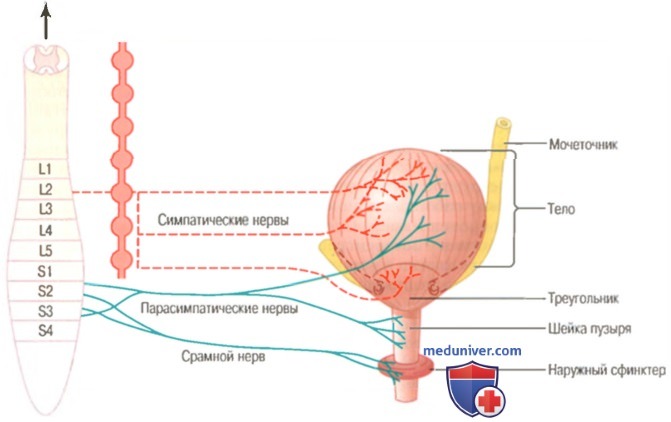

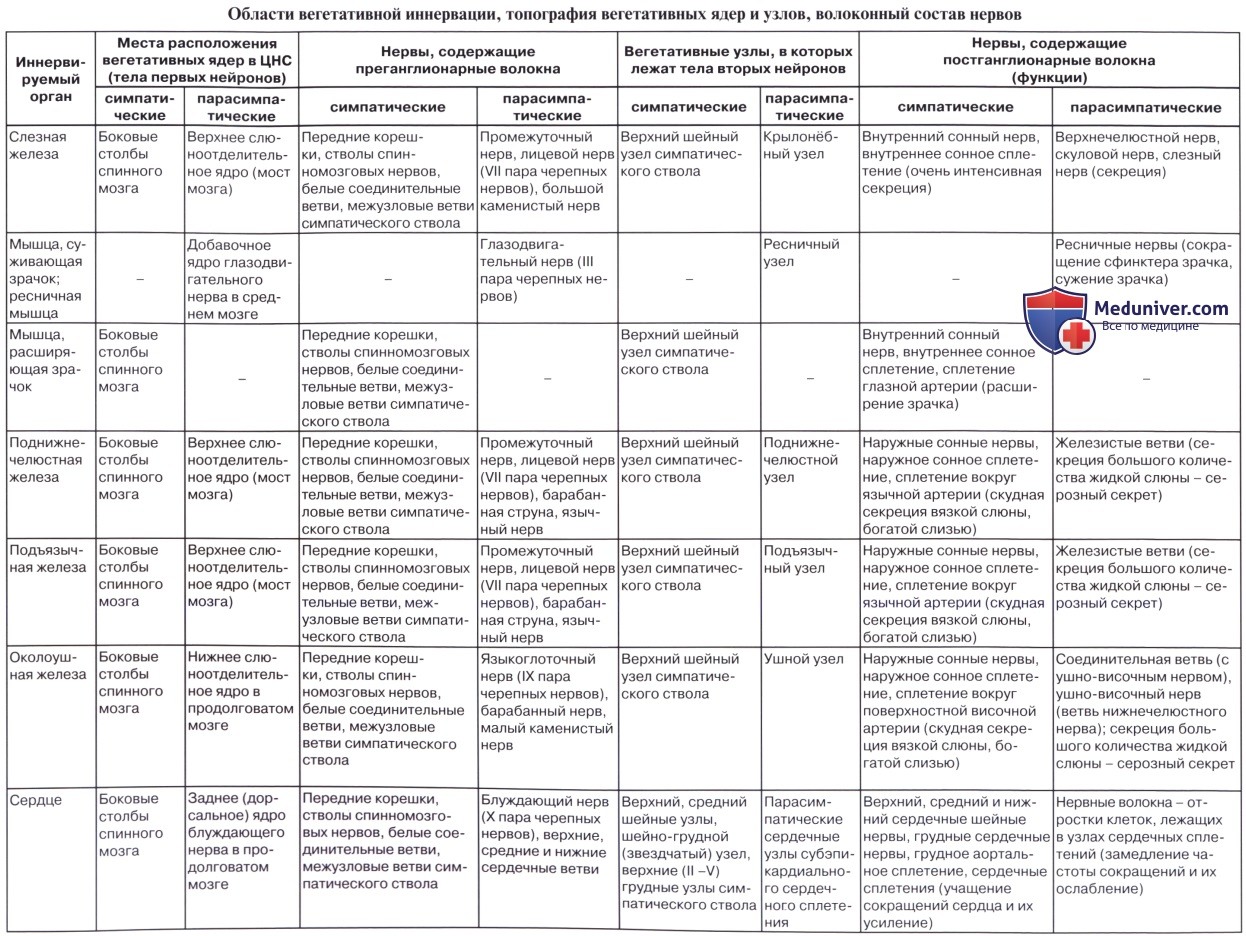

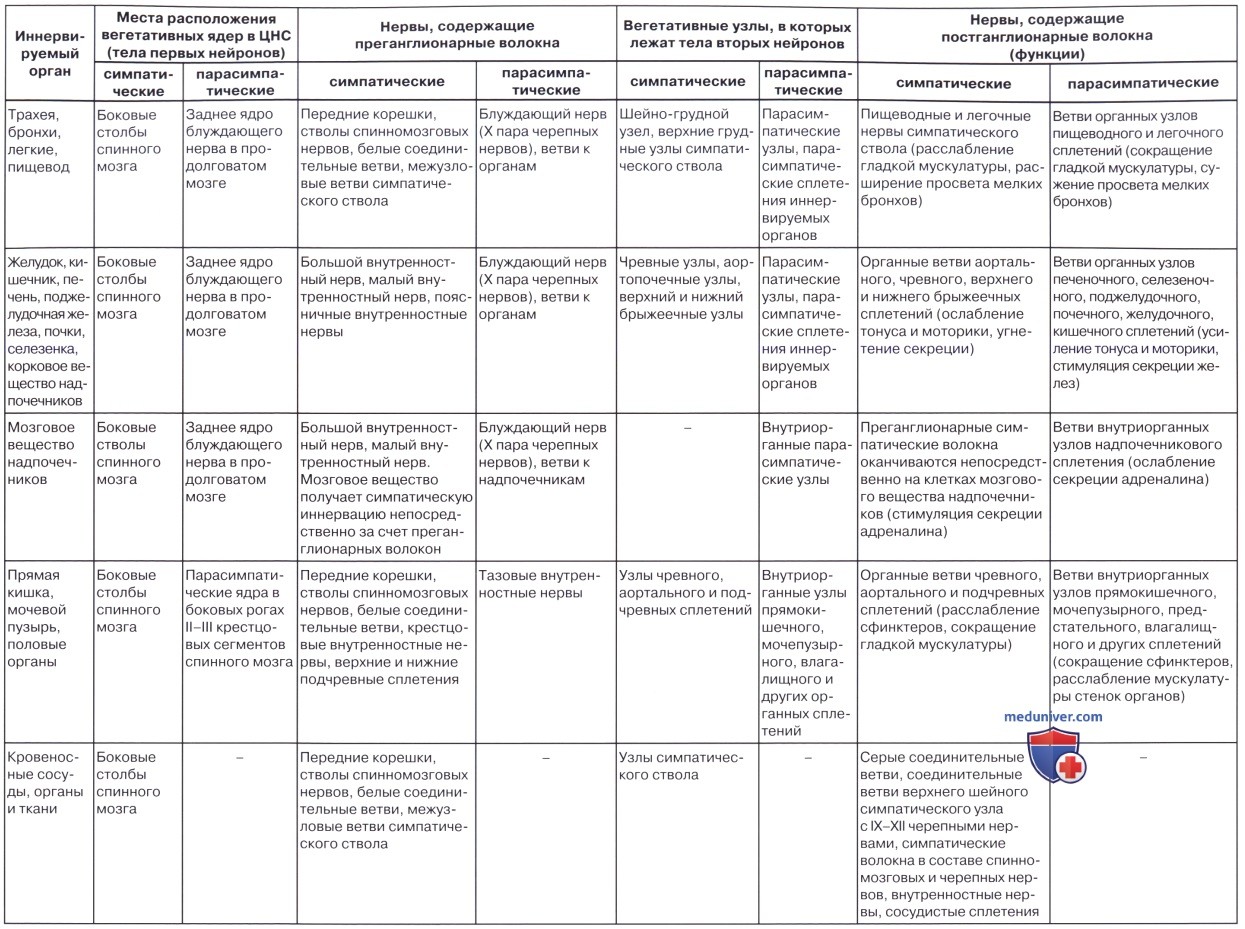

а) Физиологическая анатомия и нервные связи мочевого пузыря. Мочевой пузырь, изображенный на рисунке выше, представляет собой камеру из гладких мышц и состоит из двух основных частей: (1) тела, в котором собирается моча; (2) шейки — воронкообразного продолжения тела, идущего вниз и кпереди в область урогенитального треугольника, соединяясь с уретрой. Нижнюю часть шейки пузыря из-за связи с уретрой также называют задней уретрой. Гладкую мышцу пузыря называют детрузором. Его мышечные волокна распространяются во всех направлениях, при сокращении мышцы давление в пузыре возрастает от 40 до 60 мм рт. ст. Следовательно, сокращения детрузора является главным моментом опорожнения пузыря. Гладкие мышцы детрузора, соединяясь в единое целое, создают между собой электрические контакты с низким сопротивлением. Следовательно, потенциал действия способен распространяться по детрузору от клетки к клетке, вызывая затем одновременное сокращение всего органа целиком. На задней стенке пузыря, сразу выше шейки, находится небольшая треугольная область, называемая мочевым треугольником. Самый нижний угол треугольника обращен к задней уретре. Два мочеточника впадают в мочевой пузырь в области верхних углов треугольника. Опознать область треугольника можно по следующему признаку: слизистая оболочка, выстилающая пузырь изнутри, в области треугольника является гладкой в отличие от других частей, где она образует складки. Каждый мочеточник перед впадением в мочевой пузырь направляется к нему под косым углом, проходя в толще детрузора под слизистой на протяжении 1-2 см. Длина шейки пузыря (задней уретры) составляет 2-3 см, ее стенка состоит из мышечных волокон детрузора, переплетенных с большим количеством эластических волокон. Мышечную ткань данной области называют внутренним сфинктером. Его тонические сокращения в норме не позволяют моче находиться в шейке и задней уретре, предотвращая таким образом опорожнение мочевого пузыря до тех пор, пока давление в нем не достигнет критической величины. Задняя уретра, продолжаясь, прободает урогенитальную диафрагму, содержащую мышечный слой, называемый наружным сфинктером мочевого пузыря. Эта мышца — поперечнополосатая, ее сокращения — произвольные в отличие от других отделов мочевого пузыря, стенка которого содержит гладкие мышцы. Мускулатура наружного сфинктера находится под контролем нервной системы, подчиняясь сознанию. Такой осознанный контроль способен подавить непроизвольную попытку опорожнить мочевой пузырь. б) Иннервация мочевого пузыря. Основная иннервация мочевого пузыря осуществляется тазовыми нервами, являющимися частью крестцового сплетения спинного мозга, в основном на уровне S2 и S3. В состав тазовых нервов входят как чувствительные, так и двигательные волокна. Информация о степени растяжения стенки мочевого пузыря распространяется по чувствительным волокнам. Сигналы о растяжении задней уретры особенно интенсивны, именно они в основном ответственны за активацию рефлексов, направленных на опорожнение мочевого пузыря. Двигательные волокна тазовых нервов являются парасимпатическими, они заканчиваются в ганглиях стенки пузыря, откуда берут начало короткие постганглионарные волокна, иннервирующие детрузор. Помимо парасимпатической иннервации с помощью тазовых нервов в нервной регуляции мочевого пузыря участвуют еще два вида волокон. Наиболее важными являются соматические двигательные волокна, иннервирующие с помощью срамного нерва произвольную скелетную мускулатуру наружного сфинктера пузыря. Мочевой пузырь также получает симпатическую иннервацию от подчревного нерва, содержащего волокна в основном от сегмента L2 спинного мозга. Эти симпатические волокна иннервируют преимущественно сосуды и мало влияют на сокращения стенки. В составе симпатических нервов содержатся также чувствительные волокна, способные играть важную роль в формировании ощущений переполнения пузыря и в некоторых случаях — боли. – Также рекомендуем “Движение мочи из почки. Наполнение мочевого пузыря и его тонус” Оглавление темы “Физиология почек и их функция”: |

Источник

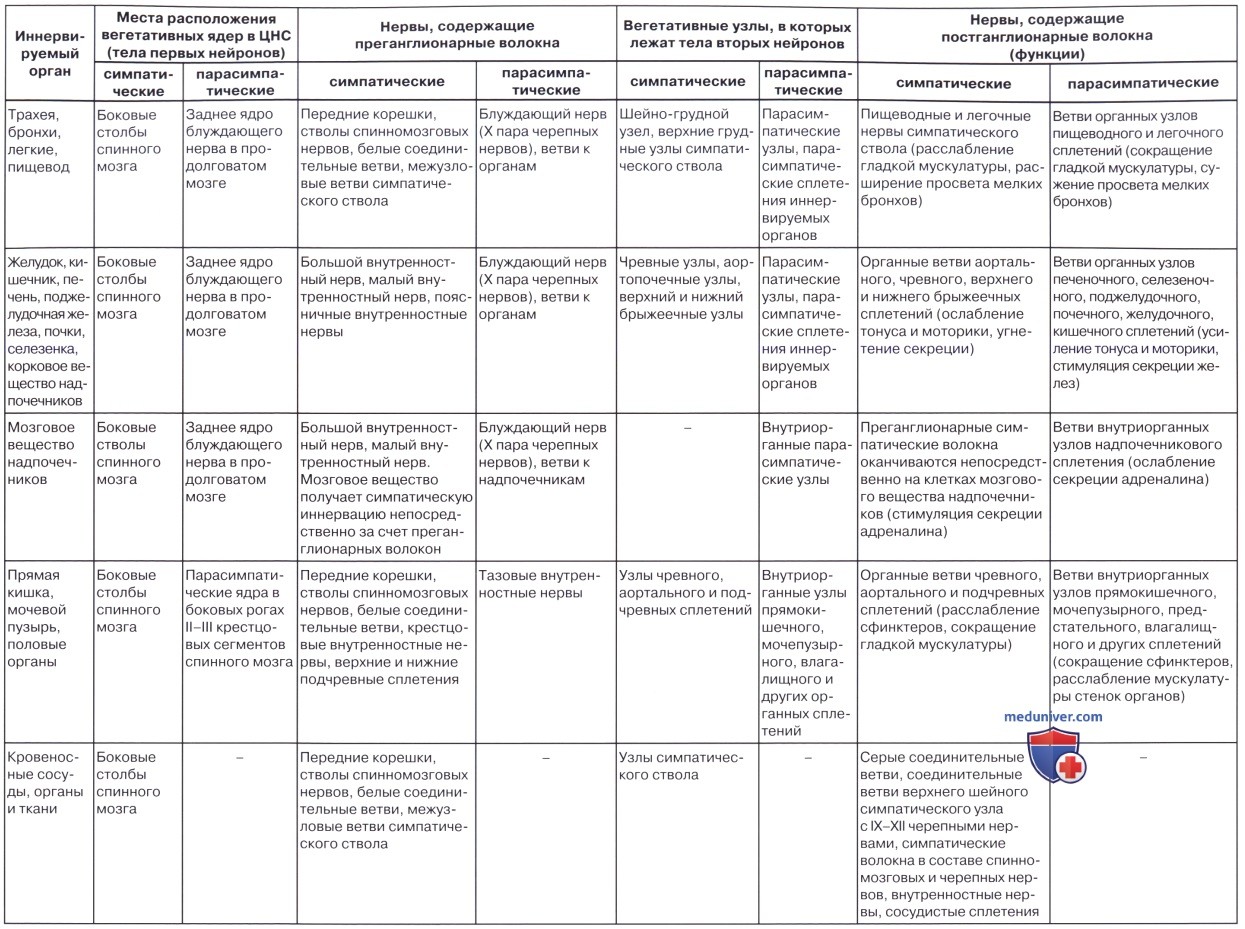

Вегетативная (автономная) нервная система — отдел нервной системы, регулирующий деятельность внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов.

Вегетативная нервная система иннервирует весь организм, все органы и ткани. Деятельность вегетативной нервной системы не зависит от воли человека. Однако все вегетативные функции подчиняются центральной нервной системе, в первую очередь — коре больших полушарий.

Функции:

нервная регуляция функций всех органов и тканей организма (кроме скелетных мышц);

регуляция обмена веществ;

поддержание гомеостаза организма;

приспособительные реакции всех позвоночных.

Особенности вегетативной нервной системы:

очаговое расположение в мозге вегетативных нервных центров;

эффекторные (двигательные) нейроны расположены за пределами центральной нервной системы в узлах вегетативных нервных сплетений;

двухнейронный эфферентный нервный путь от мозга до рабочего органа;

преобладают немиелинизированные нервные волокна, т.е. скорость проведения нервных импульсов ниже, чем в соматической нервной системе.

строение вегетативной нервной системы

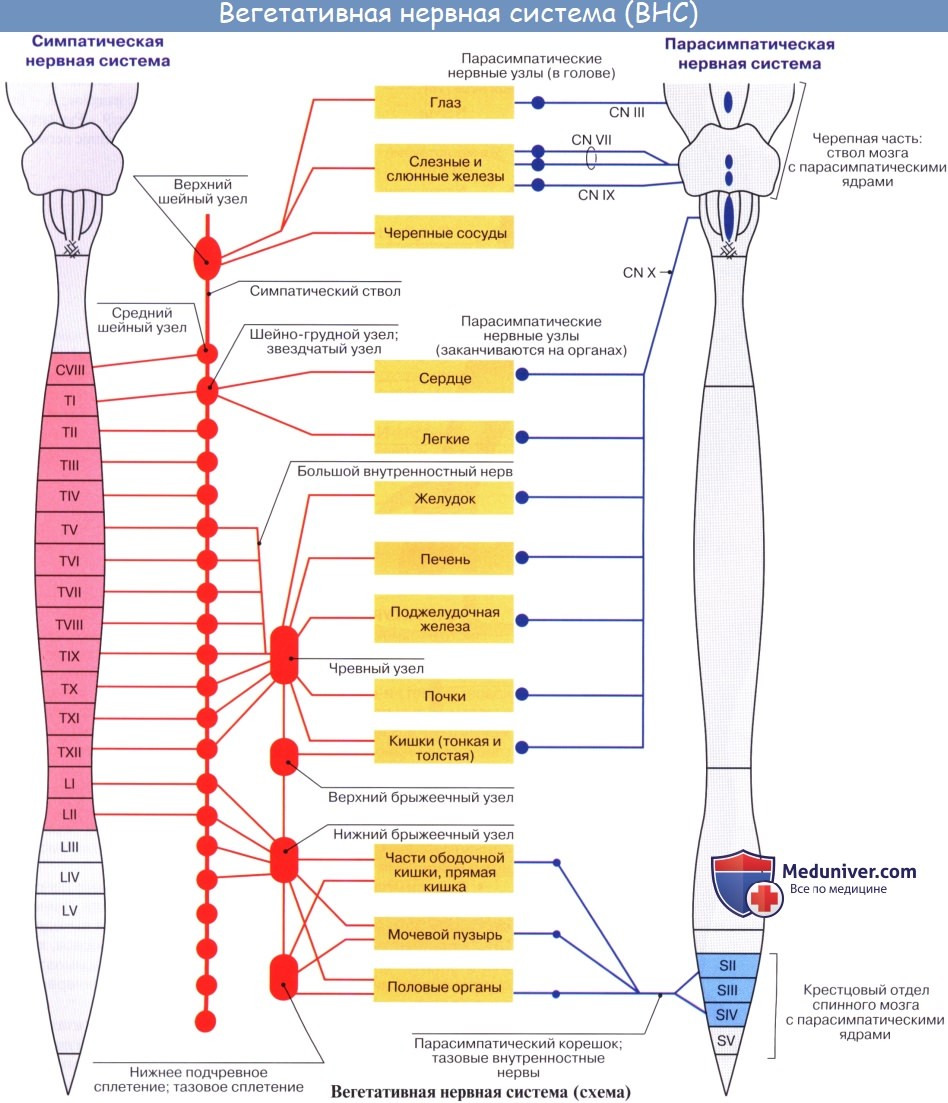

Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую.

Все структуры и системы организма иннервируются волокнами вегетативной нервной системы. Отделы вегетативной нервной системы находятся в относительном функциональном антагонизме, обеспечивая автоматическую регуляцию органов и систем без участия сознания человека.

Важнейшие органы имеют двойную иннервацию. Полые внутренние органы имеют тройную (симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую) иннервацию.

В симпатическом и парасимпатическом отделах имеются центральная и периферическая части.

Центральную часть вегетативной нервной системы образуют вегетативные ядра — тела нейронов, лежащих в спинном и головном мозге. Они осуществляют координацию работы всех трех частей вегетативной нервной системы.

Периферическую часть вегетативной нервной системы образуют отходящие от ядер нервные волокна, вегетативные ганглии, лежащие за пределами центральной нервной системы, и нервные сплетения в стенках внутренних органов.

Симпатические и парасимпатические центры находятся под контролем коры больших полушарий и гипоталамуса.

| строение и особенности | симпатический отдел | парасимпатический отдел |

| центральный отдел | Ядра в боковых рогах спинного мозга:

| 4 ядра в стволе головного мозга:

Ядра во II — IV сегменте крестцового отделе спинного мозга |

| периферический отдел | парный симпатический ствол; нервные сплетения; нервы | нервные узлы в стенках внутренних органов или рядом с органами; нервы |

| медиаторы | норадреналин | ацетилхолин |

Симпатический отдел вегетативной нервной системы

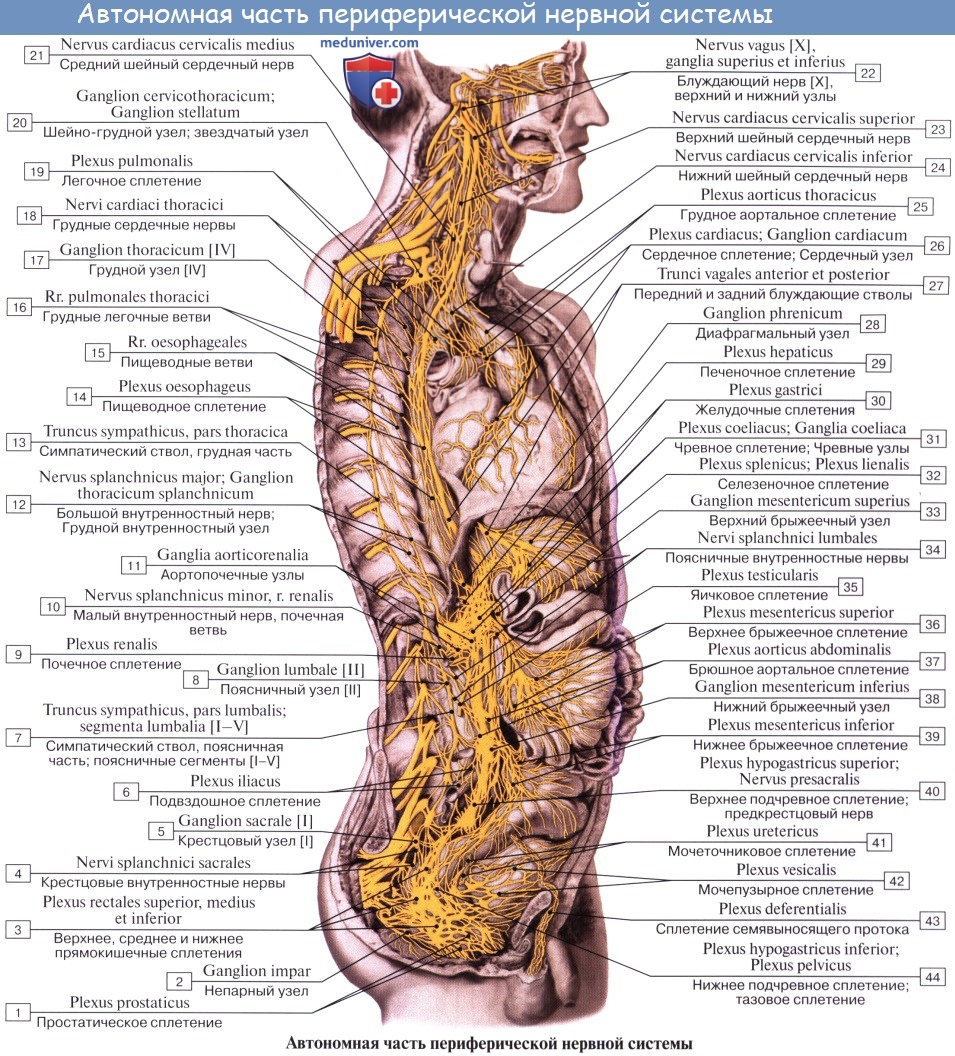

Симпатические ядра расположены в спинном мозге на уровне грудных позвонков. Отходящие от ядер нервные волокна заканчиваются за пределами спинного мозга в симпатических узлах, расположенных по бокам позвоночника. От них берут начало нервные волокна, которые подходят ко всем органам.

Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность.

Симпатический отдел возбуждается при воздействии адреналина.

параСИМПАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Парасимпатические ядра лежат в продолговатом мозге и в крестцовой части спинного мозга. Нервные волокна от ядер продолговатого мозга входят в состав блуждающих нервов. От ядер крестцовой части нервные волокна идут к кишечнику, органам выделения. Парасимпатические нервные узлы располагаются в стенках внутренних органов или возле органов.

Парасимпатическая система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует работу организма во время сна.

Парасимпатический отдел нервной системы возбуждается под воздействием ацетилхолина.

метаСИМПАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Метасимпатическая нервная система представлена нервными сплетениями и мелкими ганглиями в стенках пищеварительного тракта, мочевого пузыря, сердца и некоторых других органов.

Функция: осуществляет связь между внутренними органами (минуя головной мозг); местные вегетативные рефлексы..

Известно, что многие внутренние органы, извлеченные из организма, продолжают выполнять присущие им функции. Например, сохраняется перистальтическая и всасывательная функция тонкой кишки. Такая относительная функциональная независимость объясняется наличием в стенках этих органов метасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Особенности метасимпатического отдела нервной системы:

Обладает собственным нейрогенным ритмом и имеет полный набор необходимых для самостоятельной рефлекторной деятельности звеньев: чувствительный, вставочный и эффекторный нейрон с соответствующим медиаторным обеспечением.

Имеет собственные сенсорные элементы (механо-, хемо-, термо-, осморецепторы), которые посылают в свои внутренние сети информацию о состоянии иннервируемого органа, а также способны передавать сигналы в ЦНС.

Ограничена: охватывает только некоторые внутренние органы.

Не имеет своего центрального аппарата; ее связь с ЦНС осуществляется нейронами симпатического и парасимпатического отделов.

Существование специальных местных метасимпатических механизмов регуляции функций имеет определенный физиологический смысл. Их наличие увеличивает надежность регуляции функций. Эта регуляция может происходить в случае выключения связи с центральными структурами. При этом ЦНС освобождается от избыточной информации.

Органы с разрушенными метасимпатическими путями утрачивают способность к координированной моторной деятельности и другим функциям.

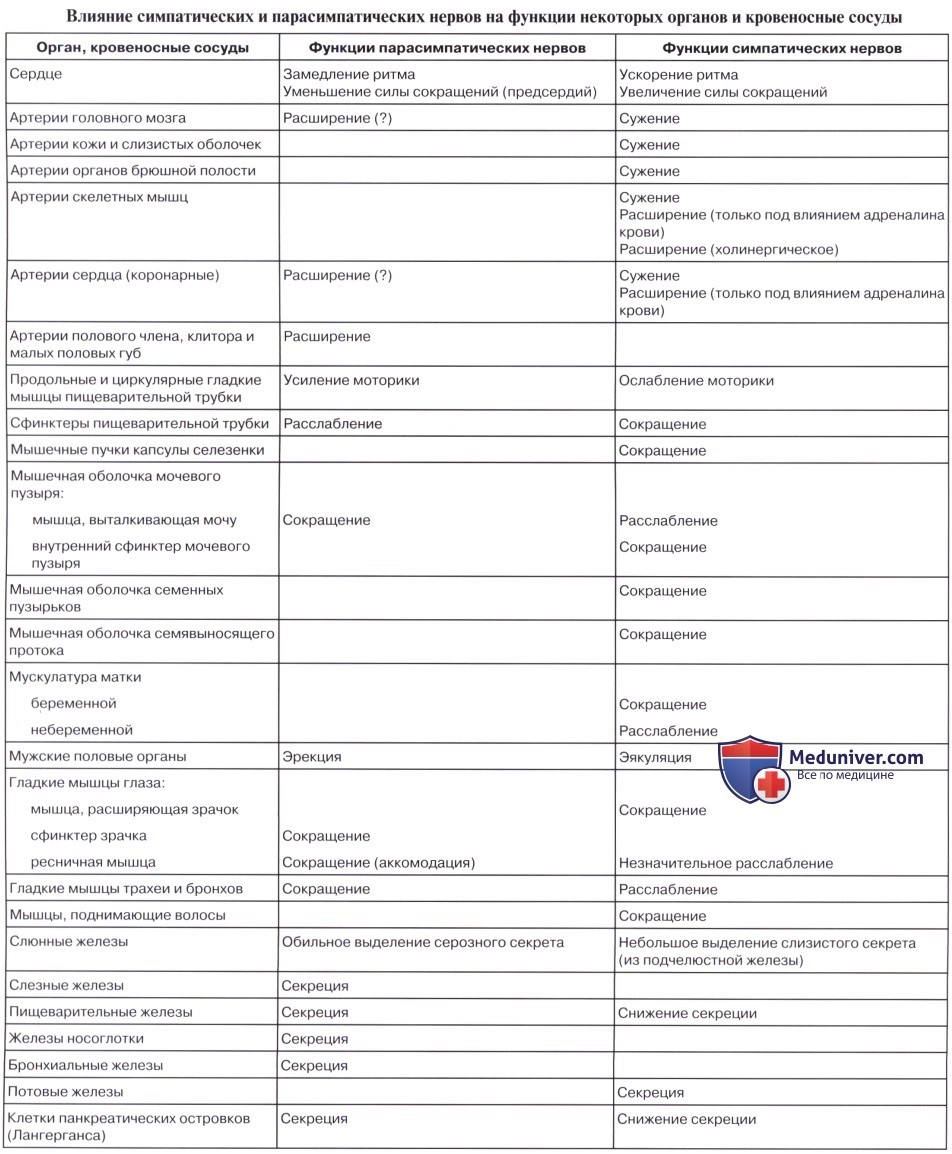

Влияние симпатического и парасимпатического отделов на отдельные органы

Симпатический отдел:

повышает частоту и силу сердечных сокращений;

стимулирует выброс адреналина;

повышает уровень глюкозы в крови;

повышает артериальное давление;

вызывает расширение артерий головного мозга, легких и коронарных артерий;

угнетает перистальтику кишечника и работу пищеварительных желез (в том числе слюнных), сокращает гладкомышечные сфинктеры;

угнетает перистальтику мочеточников, расслабляет мускулатуру и сокращает сфинктер мочевого пузыря;

расширяет бронхи и бронхиолы, усиливает вентиляцию легких;

расширяет зрачки.

Парасимпатический отдел:

уменьшает частоту и силу сердечных сокращений;

понижает уровень глюкозы в крови;

снижает артериальное давление;

усиливает перистальтику кишечника и стимулирует работу пищеварительных желез (в том числе слюнных), расслабляет гладкомышечные сфинктеры;

усиливает перистальтику мочеточников, сокращает мускулатуру и расслабляет сфинктер мочевого пузыря;

сужает бронхи и бронхиолы, уменьшает вентиляцию легких;

сужает зрачки.

РЕГУЛЯЦИЯ РАБОТЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Все механизмы регуляции деятельности внутренних органов условно объединены многоэтажной иерархической структурой.

Первый структурный уровень: внутриорганные рефлексы, имеющие метасимпатическую природу;

Второй структурный уровень: ганглии брыжеечных и солнечного (чревного) сплетений;

Оба этих низших этажа обладают отчетливо выраженной автономностью и могут осуществлять регуляцию независимо от центральной нервной системы.Третий структурный уровень: центры спинного мозга и ствола головного мозга.

Четвертый структурный уровень: кора больших полушарий, гипоталамус, ретикулярная формация, лимбическая система и мозжечок.

Кора больших полушарий мозга: контролирует работу всех внутренних органов. Известно, что в определенных условиях у человека гипнотическим внушением можно вызвать изменение сердечного ритма, усиление потоотделения и мочеотделения, изменение метаболизма.

Рефлекторные процессы в ядерных образованиях спинного, продолговатого, среднего мозга и моста находятся под постоянным влиянием гипоталамуса.

Гипоталамические центры: поддержание гомеостаза; регуляция метаболизма; регуляция функций эндокринных желез; интеграция нервной и гуморальной регуляции вегетативных функций (через гипофиз).

Лимбическая система («висцеральный мозг»): объединение работы опорно-двигательной системы и внутренних органов: пищевое, сексуальное, оборонительное поведение, сон и бодрствование, внимание, эмоции, процессы памяти.

Мозжечок: стабилизирующее влияние на деятельность внутренних органов.

Ретикулярная формация: повышение активности нервных центров, связанных с функциями внутренних органов. Регулирует секрецию гипофизарных гормонов.

Источник

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

- Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

- Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы.

- Развитие вегетативной нервной системы.

- Cимпатическая нервная система. Центральный и переферический отдел симпатической нервной системы.

- Симпатический ствол. Шейный и грудной отделы симпатического ствола.

- Поясничный и крестцовый ( тазовый ) отделы симпатического ствола.

- Парасимпатическая нервная система. Центральная часть ( отдел ) парасимпатической нервной системы.

- Периферический отдел парасимпатической нервной системы.

- Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Автономия деятельности вегетативной нервной системы не является абсолютной и проявляется лишь в местных реакциях коротких рефлекторных дуг. Поэтому предложенный PNA термин «автономная нервная система» не- является точным, чем и объясняется сохранение старого, более правильного и логичного термина «вегетативная нервная система». Деление вегетативной нервной системы на симпатический и парасимпатический отделы проводится главным образом на основании физиологических и фармакологических данных, но имеются и морфологические отличия, обусловленные строением и развитием этих отделов нервной системы.

Как правило, обе части ВНС действуют антагонистически. В нормальных (физиологических) условиях деятельность органов, иннервируемых ВНС, зависит от преобладания той или иной части. В большинстве случаев имеет место синергическое действие.

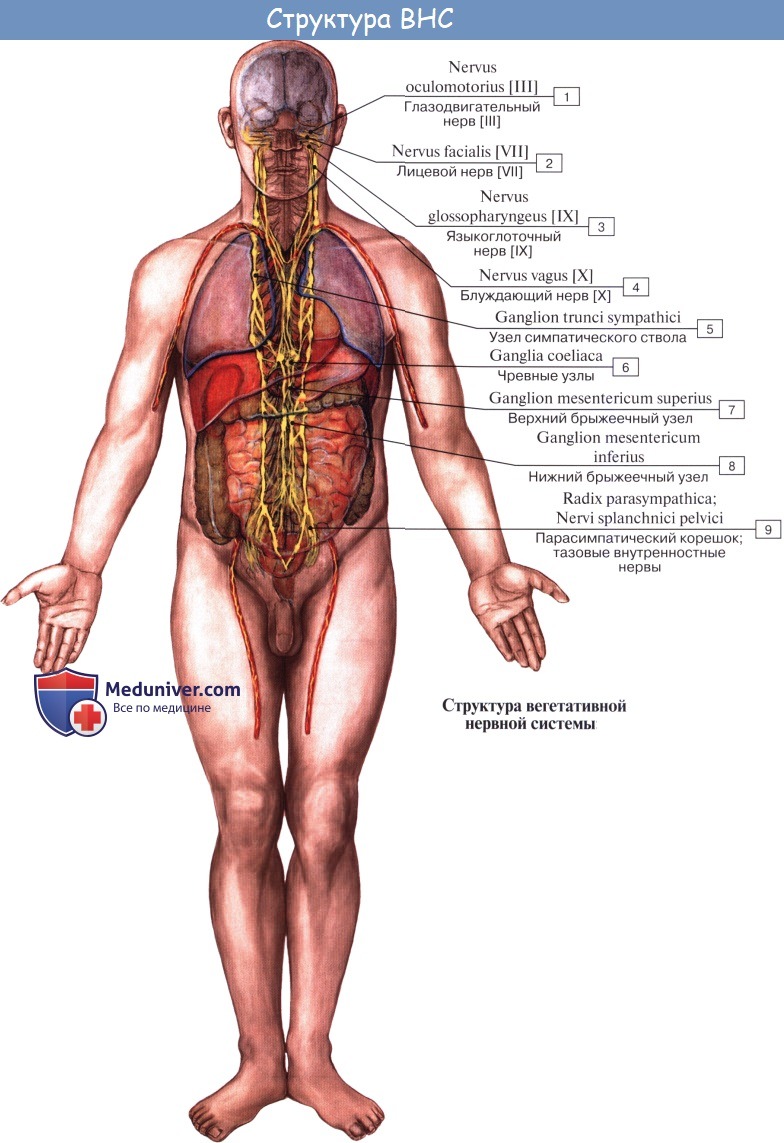

Вегетативные нервы. Точки выхода вегетативных нервов.

Анимальные нервы выходят из мозгового ствола и спинного мозга на всем их протяжении сегментарно, причем эта сегментарность сохраняется частично и на периферии. Вегетативные нервы выходят только из нескольких отделов (очагов) центральной нервной системы. Имеются 4 таких очага, откуда выходят вегетативные нервы:

1. Мезэнцефалический отдел в среднем мозге (nucl. accessorius и непарное срединное ядро III пары черепных нервов).

2. Бульварный отдел в продолговатом мозге и мосте (ядра VII, IX и X пар черепных нервов). Оба эти отдела объединяются под названием краниального.

3. Тораколюмбалъный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов СVIII > TI — LIII.

4. Сакральный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов SIII — SV.

Тораколюмбальный отдел относится к симпатической системе, а краниальный и сакральный — к парасимпатической.

Над этими очагами доминируют высшие вегетативные центры, которые не являются симпатическими или парасимпатическими, а объединяют в себе регуляцию обоих отделов вегетативной нервной системы. К ним относится и ретикулярная формация. Они являются надсегментарными и расположены в стволе и плаще мозга, а именно:

1. Задний мозг: сосудодвигательный центр на дне IV желудочка; мозжечок, которому приписывают регуляцию ряда вегетативных функций (сосудо-двигательные рефлексы, трофика кожи, скорость заживления ран и др.).

2. Средний мозг: серое вещество водопровода.

3. Промежуточный мозг: hypothalamus (tuber cinereum).

4. Конечный мозг: кора полушарий большого мозга.

Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет гипоталамическая область, которая является одним из самых древних отделов головного мозга, хотя и в ней различают более старые “образования и филогенетически более молодые.

Гипоталамо-гипофизарная система, действуя с помощью инкретов гипофиза, является регулятором всех эндокринных желез.

Гипоталамическая область регулирует деятельность всех органов растительной жизни, объединяя и координируя их функции.

Объединение вегетативных и анимальных функций всего организма осуществляется в коре большого мозга, особенно в премоторной зоне.

Кора, будучи, по И. П. Павлову, комплексом корковых концов анализаторов, получает раздражения от всех органов, в том числе и от органов растительной жизни, и через посредство своих эфферентных систем, в том числе и вегетативной нервной системы, оказывает влияние на эти органы. Следовательно, существует двусторонняя связь коры и внутренностей — кортиковисцеральная связь. Благодаря этому все вегетативные функции подчиняются коре головного мозга, которая ведает всеми процессами организма.

Таким образом, вегетативная нервная система есть не автономная система, как это считали до И. П. Павлова, а специализированная часть единой нервной системы, подчиненная высшим отделам ее, включая и кору большого мозга. Поэтому, как и в анимальной нервной системе, в вегетативной можно различать центральный и периферический ее отделы. К центральному отделу относятся описанные выше очаги и центры в спинном и головном мозге, а к периферическому — нервные узлы, нервы, сплетения и периферические нервные окончания.

В последнее время установлено, что вегетативные узлы имеют свою афферентную иннервацию, благодаря которой они находятся под контролем центральной нервной системы.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Резюме

Вегетативная, или автономная, нервная система (от греч. autos – сам, nomos – закон) координирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, функциональную активность тканей, поддерживает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз). Вегетативная часть нервной системы иннервирует весь организм, все его органы и ткани. Деятельность вегетативной нервной системы не подконтрольна сознанию, но она функционирует содружественно с соматической нервной системой. Нервные центры и вегетативной, и соматической нервных систем в полушариях большого и в стволе головного мозга расположены рядом, нервные волокна проходят, как правило, в одних и тех же нервах.

В то же время вегетативная часть нервной системы имеет ряд особенностей строения:

1) вегетативные ядра расположены в головном и спинном мозге в виде отдельных скоплений (очагов);

2) путь от вегетативного ядра в центральной нервной системе к иннервируемому органу состоит из двух нейронов, а не из одного, как у соматической нервной системы;

3) эффекторные нейроны присутствуют в составе периферической нервной системы в виде вегетативных узлов (ганглиев).

У вегетативной нервной системы выделяют две части: симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая часть иннервирует все органы и ткани тела человека, парасимпатическая часть – только внутренние органы и сосуды. Центры вегетативной нервной системы расположены в трех отделах головного и спинного мозга, два из них парасимпатические.

Парасимпатическими центрами являются ядра, расположенные в стволе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. В стволе головного мозга находятся добавочное ядро глазодвигательного нерва (ядро Якубовича), расположенное в среднем мозге, верхнее слюноотделительное ядро лицевого (промежуточного) нерва, лежащее в толще моста, нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва и заднее ядро блуждающего нерва, залегающие в продолговатом мозге. Крестцовый (сакральный) отдел образован крестцовыми парасимпатическими ядрами, залегающими в латеральном промежуточном веществе II—IV крестцовых сегментов спинного мозга.

Центр симпатической части (грудопоясничный, или тораколюмбальный) расположен в правом и левом боковых промежуточных столбах – боковых рогах VIII шейного, всех грудных и I-II поясничных сегментов спинного мозга (в промежуточно-латеральном ядре).

Периферическая часть вегетативной нервной системы образована выходящими из головного и спинного мозга вегетативными нервными волокнами, вегетативными сплетениями и их узлами, лежащими кпереди от позвоночника (предпозвоночные, или превертебральные, нервные узлы) и находящимися рядом с позвоночником (околопозвоночные, или паравертебральные, узлы), а также вегетативными волокнами и нервами, расположенными вблизи крупных сосудов, возле органов и в их толще, и нервными окончаниями вегетативной природы.

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы являются первыми эфферентными нейронами на путях от ЦНС (спинного и головного мозга) к иннервируемому органу. Волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) нервных волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов.

Вегетативные узлы входят в состав симпатических стволов, крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, а также располагаются в толще или возле органов пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой.

Простейшая рефлекторная дуга вегетативной нервной системы, как и соматической, состоит из трех нейронов. Тела чувствительных (афферентных) нейронов (вегеточувствительных) расположены в спинномозговых узлах, либо в узлах черепных нервов, либо в узлах вегетативных сплетений. Аксоны таких нейронов в составе задних корешков вступают в спинной мозг (направляясь в боковые рога) или в составе черепных нервов – в вегетативные ядра ствола головного мозга. В боковых рогах, а также в ядрах ствола головного мозга залегают тела первых нейронов эфферентного (выносящего) пути, аксоны которых выходят из мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов или в составе черепных нервов. Это преганглионарные (предузловые) вегетативные нервные волокна, которые следуют к вегетативным узлам (ганглиям), расположенным в вегетативных нервных сплетениях на периферии, возле органов или в органах. Аксоны вторых нейронов эфферентного (выносящего) вегетативного пути, выйдя из узлов в качестве постганглионарных нервных волокон, направляются к органам и тканям. Вегетативные волокна идут в составе соматических нервов или самостоятельно в виде вегетативных нервов, а также в стенках кровеносных сосудов, сопровождая эти сосуды.

В периферическом отделе ВНС возбуждение передается посредством нейромедиаторов. Ацетилхолин является медиатором преганглионарных волокон обеих частей ВНС и большинства постганглионарных парасимпатических нейронов. Медиатором постганглионарных симпатических нейронов является норадреналин. В настоящее время признано наличие симпатических преганглионарных волокон, идущих в составе симпатических стволов, медиатором которых является серотонин. Серотониноэргические волокна образуют синапсы с одноименными нейронами вегетативных ганглиев. Активация их нейронов приводит к активному сокращению гладких мышц желудка и кишечника.

Вернуться в оглавление раздела “Анатомия нервной системы человека”.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 27.8.2020

Источник