Мочевой пузырь образуется из мезодермы

Автор проекта:

Круглов Сергей Владимирович

Круглов Сергей Владимирович, Профессор ,Доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, врач-хирург высшей квалификационной категории,

Подробнее

Редактор страницы:

Семенистый Максим Николаевич

Ведущие специалисты в области хирургии органов таза:

Касаткин Вадим Фёдорович

Касаткин Вадим Фёдорович, Профессор ,Академик РАМН,Доктор медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории,Заведующим Торако-Абдоминальным отделением РНИОИ,Заслуженный врач РФ

Подробнее

Перепечай Вадим Анатольевич

Перепечай Вадим Анатольевич, Кандидат медицинских наук,Заведующим отделением урологии КБ№1,Заслуженный врач РФ.

Подробнее

Эмбриология мочевого пузыря, уретры и отводящих путей половой системы

Аномалии нижних мочевых путей и мужеких половых органов отличаются большим разнообразием. Своим происхождением они обязаны нарушению нормального процесса эмбриологического развития.

Развитие мочевого пузыря, уретры и образование урахуса связаны с преобразованием клоаки. Клоака образуется путем расширения каудального отдела задней кишки. К вентральной стенке клоаки у зародыша, длиной 4 мм подрастают протоки первичной почки или вольфовы каналы и аллантоис. Аллантоис от клоаки направляется к плаценте в виде трубчатой полости. Задняя кишка, клоака, аллантоис являются производными энтодермы. Энтодерма клоаки непосредственно примыкает к эктодерме тела, и на этом месте клоака закрыта клоачной мембраной. Вначале клоачная мембрана образует переднюю стенку клоаки, а с развитием подпупочной области она смещается вниз, к области промежности. По сторонам клоачной мембраны из мезодермы образуются генитальные поля; эта же мезодерма участвует в образовании подпупочной области брюшной стенки и в закладке полового бугорка.

У зародыша длиной 5 мм начинается процесс разделения клоаки на переднюю более широкую часть – первичный мочеполовой синус, куда отходят при этом аллантоис и вольфовы протоки, и заднюю меньшую часть – прямую кишку. Это разделение клоаки осуществляется с помощью растущей сверху фронтальной серповидной складки, которая называется уроректальной перегородкой (рис. 1). Разделение клоаки полностью заканчивается у зародыша длиной 15 мм (к концу первого месяца). К этому времени уроректальная перегородка подрастает к клоачной мембране и участвует в образовании промежности. Клоачная мембрана в результате подрастания к ней уроректальной перегородки подразделяется на урогенитальную мембрану, расположенную впереди закладки промежности, и анальную мембрану – позади промежности. В конце второго месяца внутриутробного развития рядом с вольфовыми каналами появляются мюллеровы протоки, которые располагаются медиаль- иее вольфовых каналов (Б. М. Пэттен).

Таким образом, из верхнего отдела первичного мочеполового синуса, т. е. из аллантоисно-мочевого канала, образуется мочевой пузырь, урахус и первичная уретра (П. Я- Герке). На 3-м месяце развития энтодермальный эпителий мочевого пузыря утолщается и принимает вид переходного эпителия. В мезенхиме, окружающей мочевой пузырь, различаются в последующем два слоя – внутренний и наружный. Из внутреннего слоя образуется подслизистая оболочка мочевого пузыря, а из наружного – мышечная оболочка. С середины 3-го месяца до рождения мочевой пузырь формируется окончательно. Нарушение внутриутробного развития мочевого пузыря приводит к образованию различных аномалий его.

Образование уретры – сложный, многоэтапный процесс, связанный с дальнейшим развитием мочеполового синуса и полового

Эмбриология мочевого пузыря, уретры и отводящих путей половой системы

Рис. 1. Образование урогенитального

синуса (по Lhez).

1 – средняя кишка; 2 – желточный проток; 3 – аллантоидный канал; 4 – клоакальная мембрана; 5 – хвостовая кишка; 6 – задняя кишка. Стрелкой указано направление роста уроректальной перегородки.

бугорка. В дефинитивный мочеполовой синус открываются вольфовы протоки и мюллеровы каналы. В последующем мочеполовой синус удлиняется и подразделяется на тазовую часть и бугорковую часть, расположенную более кпереди.

Тазовая часть постепенно превращается у мужских зародышей в простатическую и мембранозную части уретры и дает зачатки предстательной железы в виде сплошных тяжей, врастающих в окружающую мезенхиму. Из этой мезенхимы развиваются соединительнотканные и мышечные элементы железы. Просветы в железе появляются после рождения – к периоду полового созревания.

Бугорковая часть дефинитивного мочеполового синуса участвует в развитии наружных половых органов.

Исходным пунктом развития наружных половых органов является половой бугорок, образующийся в результате разрастания мезенхимы вокруг клоакальной мембраны еще до ее разделения, т. е. в самом начале второго месяца. После образования промежности и разделения клоакальной мембраны половой бугорок отходит в область урогенитальной мембраны. В последующем урогенитальная и анальная мембраны прорываются. Анальная мембрана прорывается целиком и образует анальное отверстие. Урогенитальная мембрана прорывается только в области заднего конца ее, образуя при этом первичное мочеполовое отверстие (половую щель). Передняя часть урогенитальной мембраны сохраняется в виде тяжа эпителиальных клеток и начинает разрастаться вместе с ростом полового бугорка. В эпителиальном тяже урогенитальной мембраны постепенно образуется борозда, которая называется уретральной. Нижняя часть полового бугорка и непрорвавшаяся часть урогенитальной пластинки разделяются уретральной бороздой на правую и левую половые складки, латеральнее которых образуются половые валики. Половые складки имеют протяжение от промежности до переднего выступа полового бугорка. Между половыми складками и открывается первичное мочеполовое отверстие, ведущее в мочеполовой синус.

Зачаток наружных половых органов к 3-4-му месяцу эмбриональной жизни имеет одинаковое для обоих полов строение и состоит из полового бугорка, первичного мочеполового отверстия, половых складок и половых валиков. С 4-го месяца эмбриональной жизни начинается дифференцировка наружных половых органов.

Из полового бугорка при развитии мужского пола образуются головка полового члена, пещеристые тела полового члена, а позднее – пещеристое тело уретры.

Вместе с ростом полового бугорка вытягивается на его нижней поверхности уретральная бороздка, из которой формируется уретральный желобок.

Располагающиеся с обеих сторон от уретрального желобка половые складки также вытягиваются, срастаются между собой по сагиттальной линии, начиная от промежности и до головки полового

члена. Вследствие этого уретральный желобок превращается в мочеиспускательный канал, примыкающий к нижней поверхности полового члена. Вокруг мочеиспускательного канала из мезенхимы полового бугорка образуется пещеристое тело уретры. В результате этого процесса к задней уретре у мужского зародыша добавляется кавернозная часть уретры и, таким образом, уретра удлиняется и мочеполовое отверстие с первоначального положения у корня члена постепенно, по мере образования из уретрального желобка мочеиспускательного канала, перемещается на головку полового члена.

У эмбриона длиной в 10 см появляется венечная бороздка, ограничивающая головку полового члена. У венечной бороздки начинается разрастание кожного покрова в виде ободка, затем в виде трубки и в конце концов образуется крайняя плоть.

После срастания половых складок половые валики (правый и левый) также постепенно срастаются медиальными поверхностями и образуют кожную часть мошонки. В мошонку через паховый канал врастают выпячивания брюшины и из брюшной полости спускаются яички.

При развитии женского пола половой бугорок медленно растет книзу и превращается в клитор, половые складки образуют малые срамные губы, половые валики превращаются в большие срамные губы, срастаясь впереди анальной мембраны.

Хотя у ранних эмбрионов женского пола в течение некоторого времени сохраняются уретральный желсбок, аналогичный уретральному желобку у эмбрионов мужского пола (Б. М. Пэттен), и части половых складок, продолжающиеся на нижнюю поверхность клитора, но они остаются рудиментарными и вскоре исчезают. Поэтому у эмбрионов женского пола уретра образуется только из тазовой части дефинитивного мочеполового синуса, и наружное отверстие уретры вторично не перемещается.

Половые железы (яички и яичники) у обоих полов формируются самостоятельно. Отводящие же пути мужской и женской половой системы развиваются на основе мюллеровых и вольфовых протоков. Мюллеровы и вольфовы каналы закладываются у обоих полов, но дальнейшая судьба их различна.

При развитии мужского пола вольфовы каналы после обратного развития первичной почки превращаются в семявыносящие пути (рис. 2). Верхний отдел вольфова протока соединяется с семенными канальцами яичка и образует семяотносящие канальцы, сеть яичка, канал придатка яичка. Средняя часть вольфова канала преобразуется в семявыносящий проток. Нижний отдел вольфова канала, примыкающий к мочеполовому синусу, ампуловидно расширяется, образует выпячивание, из которого развивается семенной пузырек. Самая нижняя часть вольфова канала, проходящая внутри стенки мочеполового синуса и в него открывающаяся, превращается в семяизвергающий проток.

Мюллеровы каналы при развитии мужского зародыша проходят обратное развитие и исчезают. Остается только самая нижняя часть мюллеровых каналов в области стенки мочеполового синуса, из которой образуется «мужская маточка» – слепой придаток простатической части уретры.

Эмбриология мочевого пузыря, уретры и отводящих путей половой системы

Рис. 2. Схематическое изображение развивающейся мужской мочеполовой системы (по Б. М. Пэттену).

1 – диафрагмальная связка; 2 – гидатида; 3 – яичко (до опускания); 4 – мочевой пузырь; 5 – отверстия мочеточников; 6 – sinus proicus; 7 – предстательная железа; 8 – бульбо-уретральная железа; 9 – мочеиспускательный канал; 10 – мошонка; 11 – яичко (после опускания); 12 – отверстие семявыбрасывающего протока; 13 – паховая связка (gubernaculum); 14 – вольфов проток (семявыносящий проток); 15 – мюллеров проток;

16 – парадидимис; 17 – придаток яичка; 18 – гидатида

придатка; 19 – почка; 20 – канальцы мезонефроза.

Отводящие пути женской половой системы развиваются на основе прогрессивного роста мюллеровых каналов.

Из верхних отделов мюллеровых каналов образуются яйцеводы, средние превращаются в матку, нижние образуют влагалище. Л вольфовы каналы у женских зародышей полностью редуцируются.

Нарушение внутриутробного развития мочеиспускательного капала и половых органов приводит к образованию аномалий.

Возникновение и развитие мужских гонад в онтогенезе представляют собой сложный многоступенчатый процесс, в котором участвуют: первичные половые клетки, дающие начало всему спер- матогенному эпителию; целомический эпителий и подлежащая мезенхима, из которых развиваются соответственно сертолиев синцитий и интерстициальная ткань; канальцы и проток мезонефроса, из которых развиваются придаток яичка и семявыносящие протоки. Первичные половые клетки у всех позвоночных обособляются на очень ранних стадиях развития.

Закладки самой гонады обнаруживаются на 3-4-й неделе эмбрионального развития человека и имеют вид парных валиков, образованных пролиферирующим целомическим эпителием. В эти валики и мигрируют первичные половые клетки. Процесс миграции (половой путь) в настоящее время хорошо изучен.

В ранних стадиях развития гонады и закладки половых протоков имеют одинаковое строение у эмбрионов мужского и женского пола (индифферентная стадия). Позднее, с 7-8-й недели, в закладке яичка начинает различаться строма, в которой залегают тяжи, образованные производными целомического эпителия и содержащие половые клетки. С 9-й недели в строме становятся заметными своеобразные крупные клетки, называемые лейдиговскими. С 11-й по 16-ю неделю эти интерстициальные клетки размножаются и образуют между тяжами яичка довольно широкие прослойки. Цитохимические исследования показали, что эти клетки содержат много липидов и холестерина (С. Е. Левина, В. М. Бреслер).

В яичках 20-недельных эмбрионов тяжи разделяются на 3-4 извитых семенных канальца, имеющих вид петель и разделенных друг от друга соединительной тканью. Между канальцами в соединительнотканной строме располагаются широкие прослойки интерстициальных клеток, которые в этот период особенно богаты липидами и холестерином.

К моменту рождения семенные канальцы, имеющие уже значительную длину, впадают через короткие прямые канальцы в сеть яичка. Интерстициальная ткань представлена теперь сравнительно небольшими прослойками; клетки в таких прослойках все же часто содержат липиды и холестерин.

Параллельно с развитием яичка происходит развитие его выводных протоков и изменение местоположения. Лежащие вблизи от яичка канальцы мезонефроса образуют придаток яичка, а вольфов проток превращается в семявыносящий проток.

С четвертого месяца внутриутробного развития вследствие того, что рост связки яичка резко отстает от роста остальных частей тела эмбриона, яичко постепенно смещается вниз и на 8-м месяце начинает обычно проходить паховое кольцо, а на 9-м, как правило, уже находится в мошонке.

Изучение механизмов, регулирующих развитие яичка, показало, что важную роль здесь играют гормональные влияния со стороны гипофиза. В свою очередь интерстициальные клетки эмбрионального яичка выделяют андрогены и, таким образом, существенно влияют на развитие выводящих путей семенника, наружных половых органов и предстательной железы (С. Е. Левина, В. М. Бреслер). Поэтому нарушения в развитии и функциях эмбрионального яичка, как правило, отражаются на развитии его выводящих протоков и наружных половых органов.

Источник

Мезодерма[1] ( – средний, промежуточный + – кожа), или мезобласт – средний зародышевый листок у многоклеточных животных (кроме губок и кишечнополостных).

Расположение[править | править код]

Располагается между эктодермой и энтодермой. У разных групп животных образуется различными способами.

У плоских червей и немертин полоски мезодермы дают соединительную ткань, заполняющую пространство между внутренними органами, у кольчатых червей и большинства других беспозвоночных полоски мезодермы расчленяются на парные сомиты с вторичной полостью – целомом.

У позвоночных в период нейруляции с боков от зачатка хорды мезодерма расчленяется на спинные (первичные) сегменты – сомиты, нефротомы и несегментированную брюшную мезодерму – боковые пластинки. Между двумя листками каждой из них образуется целом.

Из мезодермы впоследствии формируются хорда, хрящевой и костный скелет, мышцы, почки, кровеносные сосуды.

Мезодерма и её производные оказывают индуцирующее влияние на развитие производных эктодермы и энтодермы и в свою очередь испытывают индуцирующее влияние с их стороны.

Части мезодермы[править | править код]

Мезодерма дифференцируется на 3 части:

- дорсальная часть получает название сомит и сегментируется на 44 сегмента;

- вентральная часть – спланхнотом расщепляется на 2 листка – париетальный прилежит к эктодерме и висцеральный – прилежит к энтодерме, они замыкаются и заключают вторичную полость тела – целом;

- сегментная ножка, или нефрогонадотом – участок, соединяющий сомиты и спланхнотом.

Нефрогонадотом сегментируется вслед за сомитами, но не до конца, в каудальном отделе ножки не разделяются и формируют диффузную нефрогенную ткань.

Дальнейшее разделение[править | править код]

Каждый сомит в дальнейшем подразделяется на 3 части:

- склеротом – костная и хрящевая ткань осевого скелета,

- миотом – поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, и

- дерматом – соединительнотканная основа кожи.

Нефрогонадотом даст начало эпителию выделительной и половой систем.

Париетальный и висцеральный листки спланхнотома преобразуются соответственно в париетальный и висцеральный листки серозных оболочек (брюшины, плевры, перикарда), а целом – в соответствующие серозные полости тела.

Помимо этого, из спланхнотома выселится большая часть клеток мезенхимы, которая даст начала соединительной и гладкомышечной ткани большинства внутренних органов.

Из висцерального листка спланхнотома разовьются также корковое вещество надпочечников, миокард и эпикард сердца.

См. также[править | править код]

- Паренхима

Примечания[править | править код]

Органы и ткани, образующиеся из зародышевых листков | |

|---|---|

| Эктодерма |

|

| Энтодерма |

|

| Мезодерма |

|

Источник

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

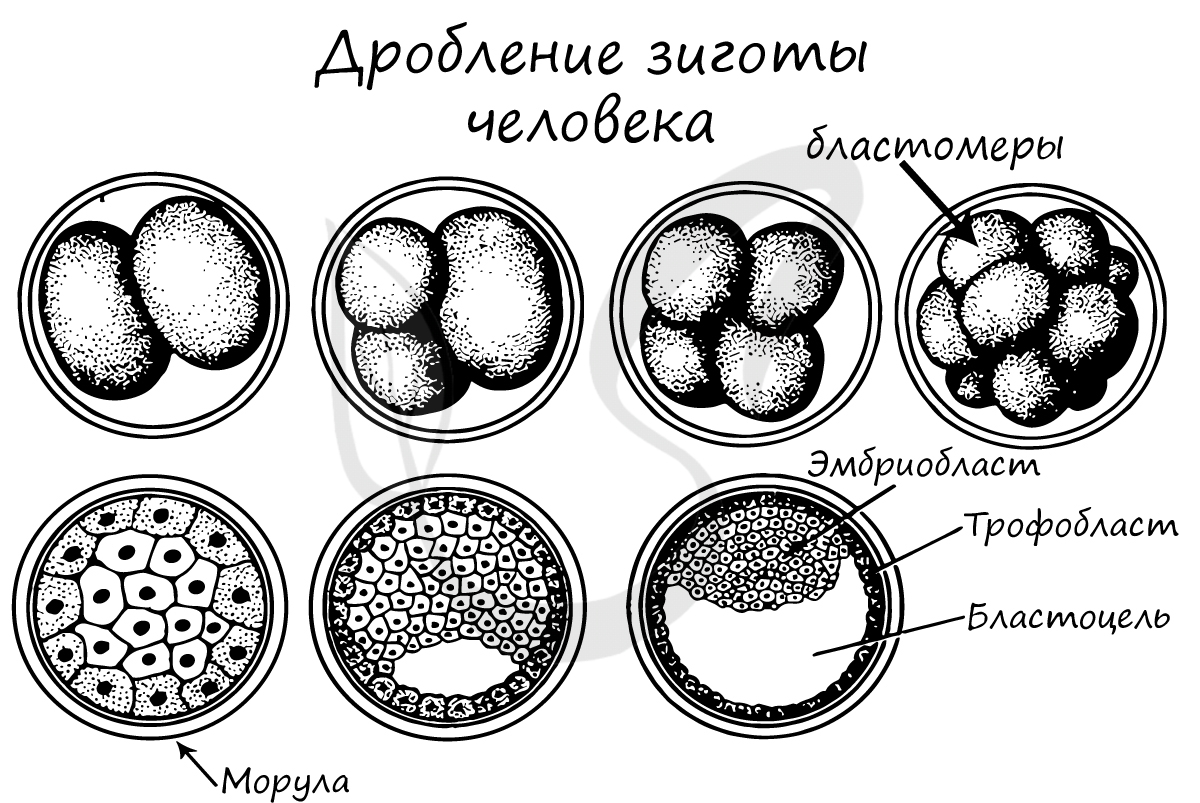

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение – слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum – ягода тутового дерева) – клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция – заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри – бластула (греч. blastos – зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость – бластоцель (греч. koilos – полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

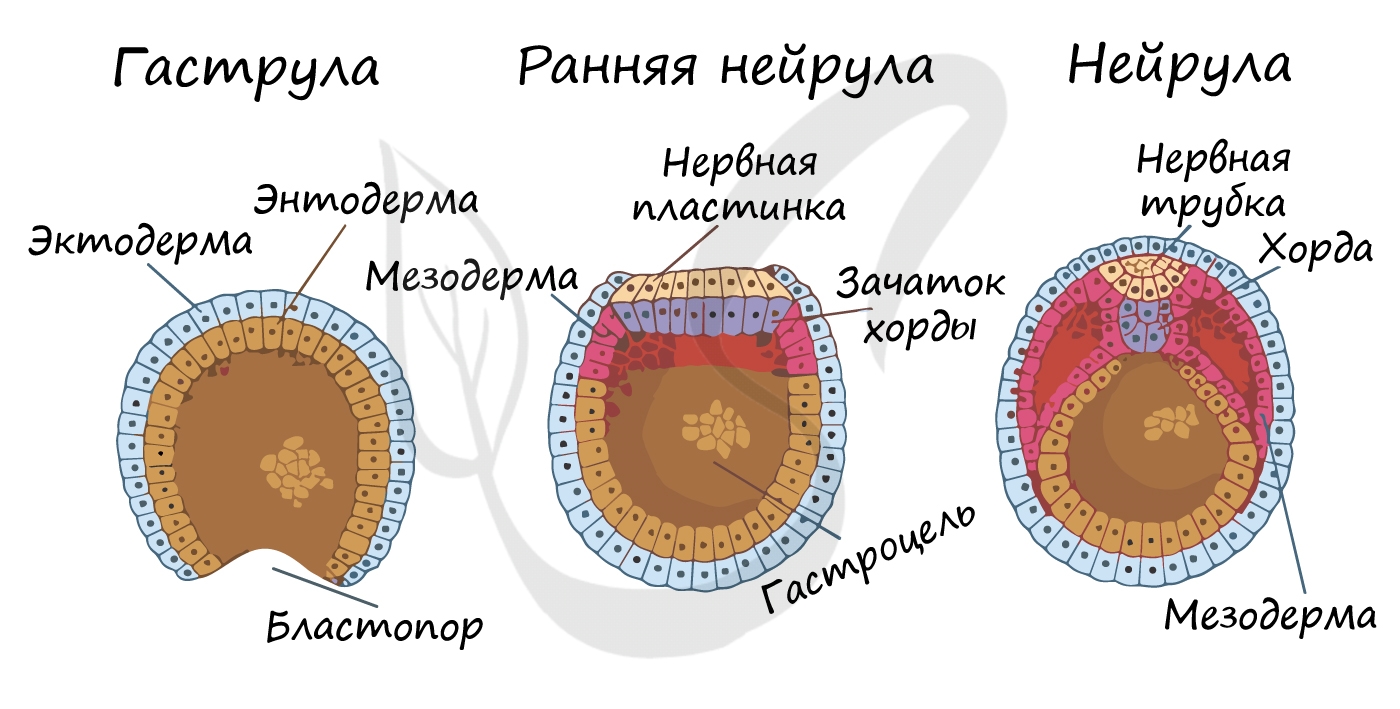

Гаструляция (греч. gaster – желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь – происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется – гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду – первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós – внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος – наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок – мезодерма (греч. μέσος – средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции – закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма – окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος – наружный) – наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος – средний) – средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós – «внутренний») – внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

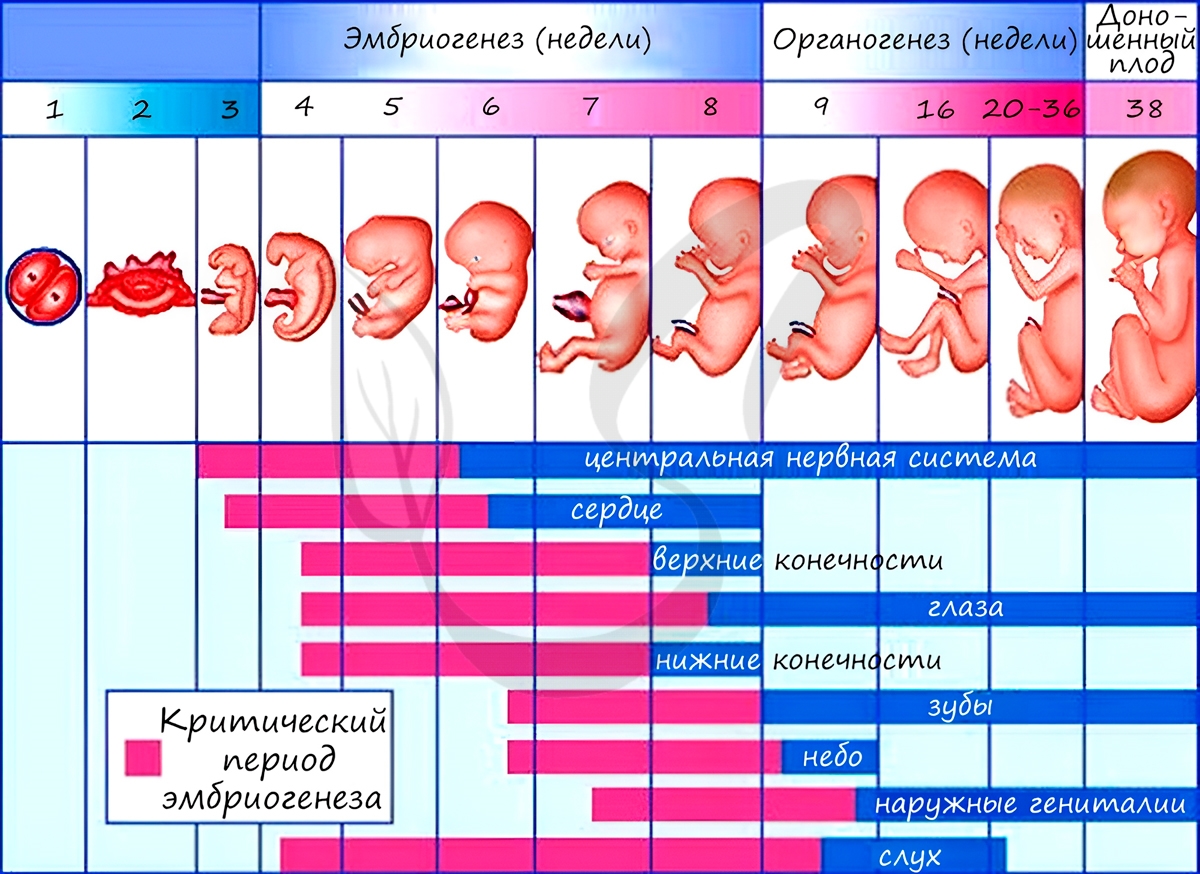

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας – чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

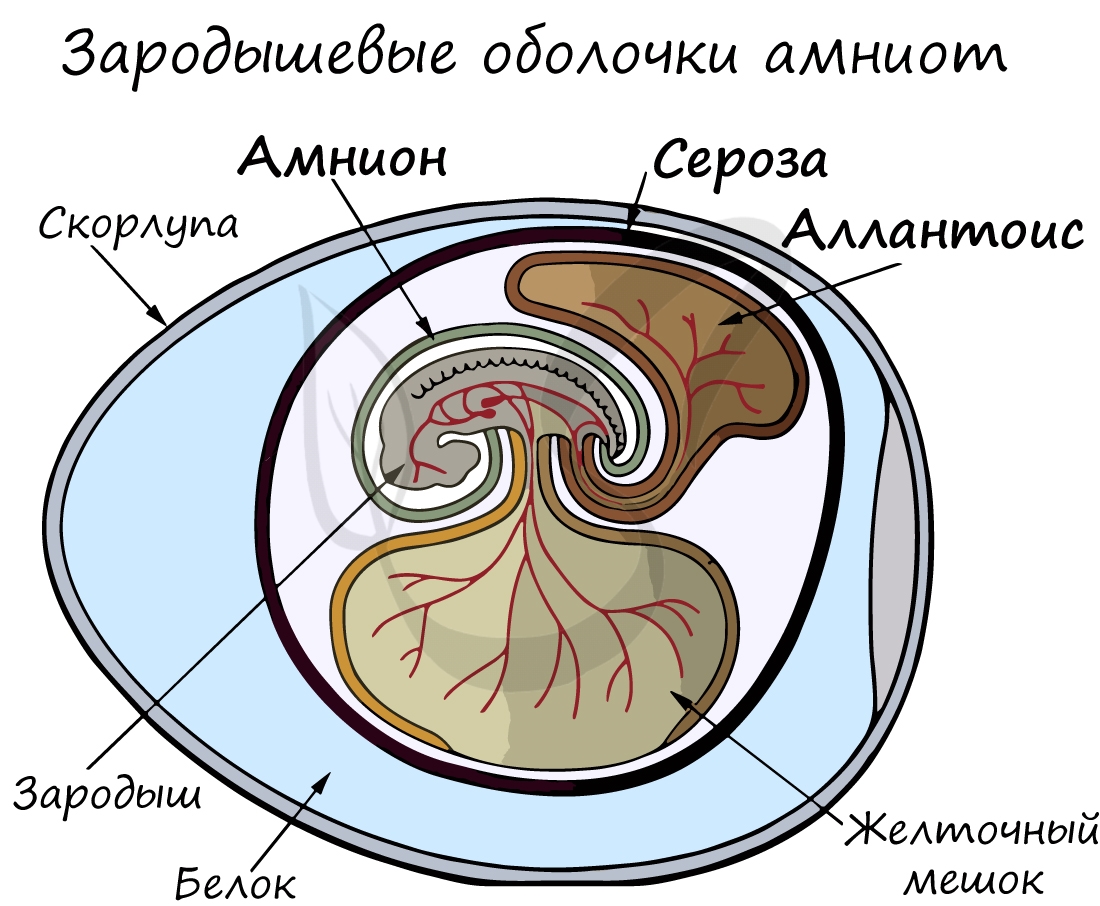

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные – группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа – аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты – группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они “обрели независимость” от него.

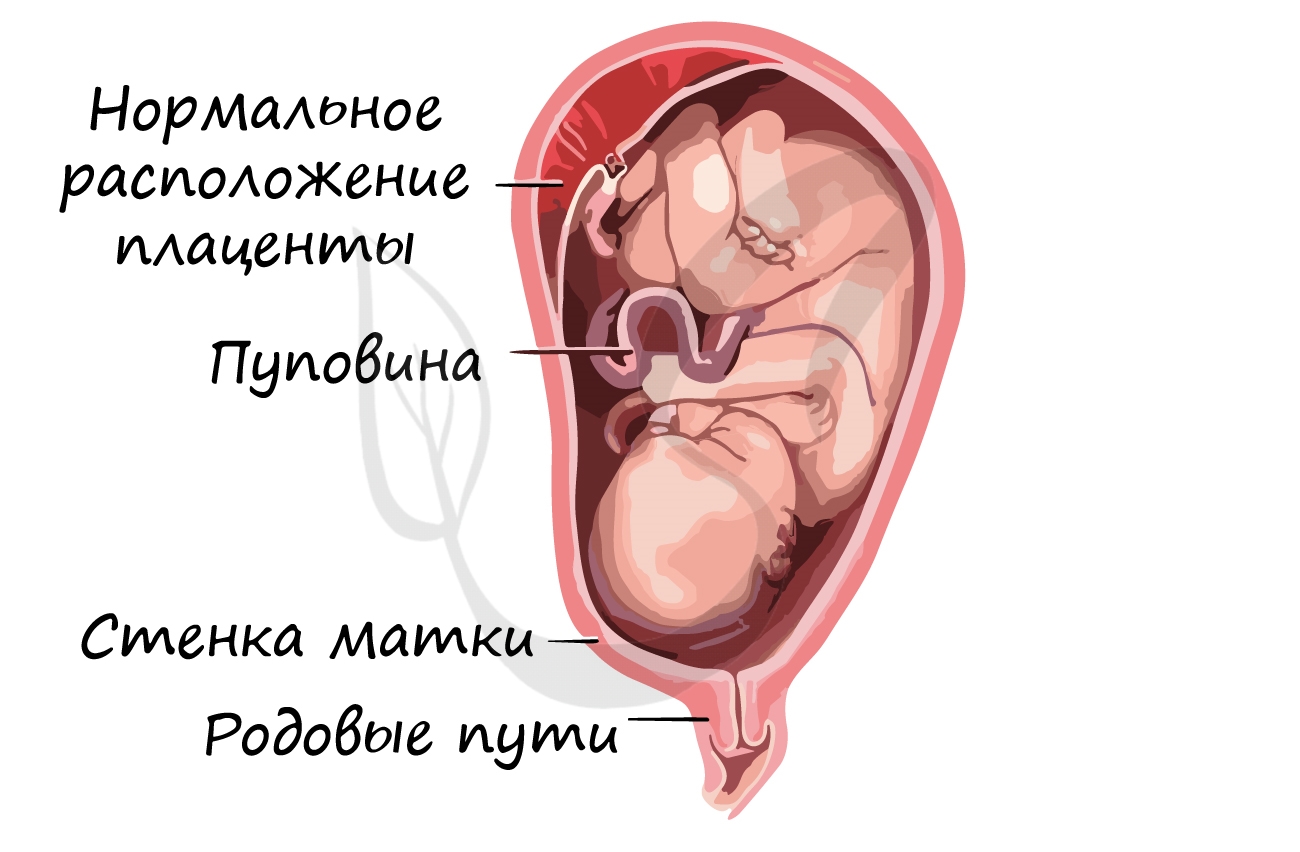

Развитие плода происходит в мышечном органе – матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту – “детское место” – орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой – кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган – пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник