Мочевой пузырь и мозг головной мозг

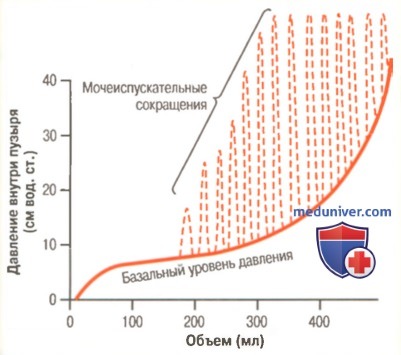

Рефлекс мочеиспускания. Воздействие головного мозга на мочеиспусканиеа) Рефлекс мочеиспускания. На рисунке ниже показано, что на относительно постоянном фоне давления по мере наполнения пузыря возникает множество быстрых колебаний в виде мочеиспускательных сокращений (изображены на графике прерывистыми линиями). Эти сокращения возникают рефлекторно, стимулом для рефлекса служит активация рецепторов растяжения стенки пузыря, особенно отдела задней уретры, который начинает заполняться при высоком внутрипузырном давлении. Чувствительные импульсы от рецепторов растяжения распространяются в крестцовые сегменты спинного мозга по тазовым нервам, возвращаясь оттуда к пузырю по парасимпатическим порциям тех же нервов.

Мочеиспускательные сокращения при частичном заполнении пузыря в течение нескольких секунд обычно самопроизвольно приводят к расслаблению детрузора, и давление возвращается к исходному уровню. Поскольку пузырь продолжает наполняться, рефлекс мочеиспускания возникает все чаще, а сила сокращений детрузора увеличивается. Возникнув однажды, рефлекс мочеиспускания становится самоподдерживаемым, т.е. первичное сокращение пузыря активирует рецепторы растяжения, поток чувствительной импульсации от пузыря и задней уретры нарастает, усиливая рефлекторное сокращение стенки. Цикл повторяется вновь, пока мочевой пузырь не достигнет высокой степени сокращения. Затем через несколько секунд (иногда проходит более 1 мин) самоподдерживаемый рефлекс мочеиспускания угасает, позволяя пузырю расслабиться. Итак, рефлекс мочеиспускания является завершенным циклом реакций, состоящим из следующих периодов: (1) постепенно и быстро возрастающего давления; (2) стойкого поддержания давления; (3) возврата давления к банальному тонусу мочевого пузыря. Рефлекс мочеиспускания, возникнув и не завершившись изгнанием мочи, затормаживается, пребывая в таком состоянии от нескольких минут до 1 ч и более, вплоть до наступления следующего цикла. Поскольку мочевой пузырь наполняется все сильнее, частота и выраженность рефлекса мочеиспускания возрастают все больше. Став достаточно сильным, рефлекс мочеиспускания запускает другую рефлекторную реакцию, которая реализуется с помощью тормозного влияния срамных нервов на наружный сфинктер уретры. Если торможение будет преобладать над произвольными сигналами ЦНС, увеличивающими тонус наружного сфинктера, произойдет мочеиспускание. В противном случае мочевой пузырь будет наполняться до тех пор, пока рефлекс мочеиспускания не станет более выраженным. б) Способность головного мозга оказывать содействие или подавлять мочеиспускание. Рефлекс мочеиспускания относится к вегетативным рефлексам спинного мозга, однако его можно подавить или усилить с помощью высших отделов головного мозга, которые включают: (1) столовые центры, вызывающие стойкое возбуждение и торможение, расположенные преимущественно в мосте (2) несколько центров, расположенных в коре и в основном выполняющих тормозную функцию, иногда способных оказывать и возбуждающее действие. Рефлекс мочеиспускания является основой одноименного процесса, окончательная роль в его регуляции, однако, принадлежит высшим отделам ЦНС. 1. Центры, расположенные в головном мозге, способствуют постоянному слабому торможению рефлекса мочеиспускания. Торможение прекращается лишь при осознанном желании помочиться. 2. Высшие центры способны предотвратить мочеиспускание даже при начавшемся опорожнении пузыря посредством тонического сокращения наружного сфинктера, которое продолжается вплоть до подходящего момента, когда мочеиспускание может быть вновь продолжено. 3. Корковые влияния могут содействовать активации центра мочеиспускания, расположенного в крестцовом отделе, и одновременному с ним торможению сокращения наружного сфинктера уретры, что может привести к мочеиспусканию наполненного пузыря. Произвольное мочеиспускание обычно вызвано следующими причинами: произвольным сокращением брюшной стенки, которое способствует повышению давления внутри пузыря, попаданию мочи в область шейки и задней уретры, растяжению стенок, возбуждению механорецепторов, активации рефлекса мочеиспускания и одновременному торможению наружного сфинктера уретры. При мочеиспускании, как правило, пузырь опорожняется целиком, за редким исключением в нем остается более 5—10 мл мочи. – Также рекомендуем “Атония мочевого пузыря. Непроизвольный мочевой пузырь” Оглавление темы “Физиология почек и их функция”: |

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь — это не одно конкретное заболевание, а группа расстройств мочевыделительной системы, при которых нарушается процесс опорожнения. При этом никаких анатомических отклонений в строении органов обычно нет.

У заболевания есть и другое название — нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (НДМП). К развитию патологии приводят две группы факторов. Одна из них связана с различными заболеваниями ЦНС и мочевых путей, а вторая — с органическим поражением спинного мозга.

Симптомы и клиническая картина при нейрогенном мочевом пузыре

В зависимости от вида травмы ЦНС различают 2 вида симптомов нейрогенного мочевого пузыря.

- Гипертонический. Характеризуется незначительным количеством выделяемой мочи при частых позывах, болезненным гипертонусом органа.

- Гипотонический. Для него характерно переполнение мочевого пузыря и невозможность мочеиспускания.

Учитывая то, что любой вид данной патологии для пациента становится тяжелым потрясением, признаки нейрогенного мочевого пузыря дополняются психическим расстройством.

Общая информация

Возникновение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря может диагностироваться не только у маленьких детей, но и у взрослых пациентов. Болезнь возникает на фоне нарушений в работе нервной системы.

При заболевании наблюдаются разнообразные расстройства в работе органа на фоне воздействия определенного провоцирующего фактора.

Причины

Нарушение в работоспособности органа наблюдается при неправильной работе нервной системы. На фоне этого диагностируется недостаточная координация активности детрузора.

Частой причиной развития патологии в детском возрасте является наследственная предрасположенность. Если в организме человека протекают опухолевые или воспалительно-дегенеративные болезни, то развивается патология.

Дисфункция может диагностироваться на фоне разнообразных травм органа. Заболевание диагностируется при:

- детском церебральном параличе;

- родовых травмах;

- спинномозговых травмах;

- агенезий в копчике и т.д.

Если сформировавшийся рефлекс мочеиспускания является неустойчивым и функционально слабым, то это приводит к возникновению патологии. Так как у представительниц слабого пола эстрогенная насыщенность является более высокой, то у них болезнь диагностируется более часто.

Симптомы

Признаки ндмп развиваются в соответствии со степенью тяжести патологии. У пациентов может диагностироваться появление дискомфорта или болезненных ощущений различной степени выраженности.

Если заболевание развивается на ранних стадиях, то у пациента диагностируется недержание мочи в ночное время. При несвоевременном лечении патологии наблюдается атрофия мышц, с помощью которых обеспечивается работа органа.

У людей с болезнью диагностируется учащение мочеиспускания. При этом количество урины значительно уменьшается. Симптоматика является более выраженной в ночной период.

Пациенты жалуются на возникновение резких приступов недержания мочи. Заболевание сопровождается неприятными симптомами в области таза. Если орган сильно переполняется уриной, то она может выделяться спонтанно.

При гипоактивности мочевого пузыря диагностируется возникновение неприятных ощущений в области таза.

Диагностика нейрогенного мочевого пузыря

Для правильной диагностики нейрогенного мочевого пузыря важное значение имеет ежедневный учет больным объема выделяемой урины и частоты мочеиспусканий. Первичный диагноз ставится врачом-урологом после осмотра пациента. Для его подтверждения назначаются инструментальные исследования и анализы на нейрогенный мочевой пузырь.

Методы диагностики

Проводятся следующие диагностические мероприятия:

- цистоскопия, МРТ, экскреторная урография, УЗИ мочевыделительной системы, урофлоуметрия, профилометрия;

- неврологические исследования спинного и головного мозга: МРТ, КТ, электроэнцефалография, рентгенография;

- дифференциальная диагностика;

- лабораторные исследования: анализ крови и мочи (общий и биохимический), анализ мочи на инфекции, по Зимницкому, по Нечипоренко.

Симптоматика

Клиническая картина у больных многообразна и обусловлена типом нейрогенного мочевого пузыря, степенью тяжести и расстройства в работе ЦНС. Нейрогенная дисфункция проявляется в основном нарушением процесса накопления и выведения мочи.

Гипертонический тип нейрогенного мочевого пузыря появляется на фоне гиперрефлексии органа в сочетании с повышенным внутрипузырным давлением и спастикой. Для гипертонического типа характерна симптоматика:

- учащенные позывы к мочеиспусканию с последующим выделением скудного объема урины, либо полной невозможностью помочиться;

- повышенный тонус мочевика — постоянное напряжение, проявляющееся в виде дискомфорта в надлобковой зоне;

- частые позывы к мочеиспусканию ночью, особенно у мужчин;

- акт мочеиспускания происходит с затруднением, больной вынужден поднатуживаться для полного опорожнения мочевого;

- скопление остаточной мочи;

- общее недомогание — слабость, обильное потоотделение.

Неврогенный мочевой пузырь по гипотоническому типу имеет иные клинические проявления — орган переполняется, возможность нормально помочиться отсутствует — человек не может заставить себя выделить мочу. Сократительная способность мышечного слоя мочевика полностью утрачивается, внутрипузырное давление снижено.

Симптомы:

- полная задержка урины или вялый акт мочевыделения;

- натуживание при мочеиспускании;

- постоянное ощущение переполненного мочевика;

- развитие парадоксальной ишурии;

- скопление больших объемов остаточной мочи, как следствие — тяжесть внизу живота.

Осложнения

Нейрогенная дисфункция опасна осложнениями. При любой форме патологии возрастает риск развития психических расстройств. Больные начинают ощущать стыд перед окружающими, страх перед актом мочеиспускания. Сильные моральные страдания могут приводить к суицидальным попыткам, особенно у молодых людей.

Грозное осложнение — атрофия мочевика с последующим склерозированием и сморщиванием. Атрофия возникает на фоне длительного течения патологии из-за развития трофических нарушений. Мочевой пузырь полностью утрачивает все функции и восстановлению не подлежит.

Серьезные воспалительные процессы с инфицированием мочевыводящей системы нередко сопровождают нейрогенную дисфункцию — формирование камней с последующей закупоркой мочеточников, гнойный пиелонефрит, острый бактериальный цистит. При повышенной спастике развивается пузырно-мочеточниковый рефлюкс — состояние, приводящее к обратному забросу урины в почки.

Крайний исход при отсутствии лечения дисфункции — разрыв стенок мочевика. Такое осложнение характерно для гипертонического типа. Разрыв может вызвать инфицирование брюшной полости и перитонит. Такое состояние опасно для жизни больного и требует немедленной госпитализации.

Частым осложнением при течении гипотонической формы недуга является уремия — опасное патологическое состояние, связанное с отправлением организма продуктами обмена белка. Уремия возникает из-за скопления больших объемов урины и невозможности ее выделения. На фоне уремии может дополнительно развиться острая почечная недостаточность.

Схема лечения нейрогенного мочевого пузыря

Как лечить нейрогенный мочевой пузырь, решают совместно уролог и невролог с учетом анамнестических сведений, результатов диагностических исследований и возрастных особенностей больного. Самолечение исключено.

Основные методы лечения и противопоказания

Лечение нейрогенного мочевого пузыря комплексное и проводится медикаментозными, немедикаментозными и хирургическими средствами.

- Медикаментозная терапия предусматривает применение антидепрессантов, адреноблокаторов, антагонистов кальция, внутрипузырные инъекции Капсаицина, Резинфератоксина.

- Немедикаментозная терапия представлена лечебной физкультурой, психотерапией, сбалансированным питанием.

- Хирургическое вмешательство проводится при необходимости установки цистостомического дренажа, увеличения вместительности мочевого пузыря, эвакуации мочи.

Повышению эффективности лечения способствует физиотерапия: сеансы электростимуляции, лазеротерапии, тепловые аппликации.

Причины патологии

У расстройства мочеиспускания множество причин. Иногда заболевание имеет врожденный характер, иногда это следствие других недугов.

Часто виновником становится длительно существующий психоэмоциональный фактор. Замечено, что к нейрогенной дисфункции мочевого пузыря склонны люди тревожные, мнительные, с «подвижной» нервной системой.

Основными причинами, приводящими к данному расстройству являются:

- Врожденные поражения головного или спинного мозга;

- Травмы спинного или головного мозга. При этом нарушается взаимодействие между корковыми центрами мозга, мочеполовой системы, мочеточника и мочевого пузыря;

- Патологии ЦНС и ее отделов. Сюда входит целая группа заболеваний (энцефалит, разные виды полинейропатии, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и другие);

- Сложные роды у женщин;

- Злокачественные образования различной этиологии, чаще всего в позвоночнике;

- Аденома простаты у мужчин;

- Хронический стресс;

- ВИЧ;

- Заболевания позвоночника. Сюда относят грыжи, сложные формы остеохондроза, травмы позвоночника, опухоли и осложнения после хирургических вмешательств.

При длительно протекающих инфекциях мочевого пузыря могут возникнуть изменения в сфинктере, что приведет к дисфункции.

Также любое хроническое заболевание мочеполовой системы, будь то цистит или пиелонефрит – фактор риска заполучить нейрогенный мочевой пузырь.

Клиническая картина

Проявления патологии зависят от характера дисфункции.

Гиперрефлекторный

Частое мочеиспускание – нормальное количество позывов 3-5 во время бодрствования и 1-2 во время сна. Позывы ощущаются при наполнении мочевого пузыря более чем на 66% — на 250-300 мл во время бодрствования и более 80% – 300 мл и более – во время сна.

Гиперрефлекторный мочевой пузырь характеризуется увеличенным количеством позывов в 3-5 раз во время бодрствования, а во время сна – мочевик непроизвольно опорожняется.

Позыв продолжается после мочеиспускания на протяжении 1-3 мин. На острой стадии или во время обострения до и после опорожнения ощущается режущая боль.

Позыв, который продолжается более 5 минут, вызывает головную боль.

При длительном протекании заболевания – 3 месяца и дольше – круги или точки при расфокусировки зрения, слабость, возможны кратковременные обмороки.

Гипорефлекторный

При данном характере дисфункции появляются такие симптомы:

- нет позывов к мочеиспусканию или ощущение, что мочевик не пуст;

- непроизвольное мочеиспускание без присущих данному процессу ощущений;

- прерывистая струя, акт сопровождается режущей болью;

- субфебрильная температура, тошнота, слабость при застоях мочи.

Проявление

Рассматриваемое состояние является специфическим нарушением, при котором все пациенты изъявляют жалобы на то, что у них имеются проблемы с процессом выведения биологической жидкости (урины) из организма. Однако стоит понимать, что все признаки, которые будут описаны далее, могут встречаться единично или комплексно, а также имеют разную степень выраженности.

Патолоигческое состояние сопровождается различной неприятной симптоматикой. Источник: 1lustiness.ru

Среди основных симптомов специалисты выделяют следующие:

- Внезапно возникающие позывы к испражнению;

- Ощущение давление в области нижней части живота;

- Отсутствие позыва к мочеиспусканию или же он чрезмерно слабый;

- Неспособность удерживать урину;

- Задержка биологической жидкости в организме;

- Затрудненное мочеиспускание.

Практически все пациенты, при разговоре с урологом, обращают внимание на то, что ранее уверенная струя стала вялой или ослабленной. Также нередко людей мучает ощущение, что орган испражнился не полностью, от чего появляется чувство повышенного давления в животе. Реже люди сталкиваются с тем, что для начала процесса мочеиспускания им следует прикладывать определенные усилия.

Совместно с этим появляется и другая неприятная сопутствующая симптоматика:

- Синдром раздраженного мочевого пузыря у женщин, мужчин и детей

- Невозможность совершения акта дефекации;

- Недержание каловых масс;

- Нарушение менструального цикла;

- Снижение уровня сексуального влечения;

- Развитие эректильной дисфункции;

- Паралич или парез нижних конечностей;

- Формирование трофических язв и пролежней;

- Изменение походки у человека;

- Колебания температурной и болевой чувствительности ног.

В тех ситуациях, когда нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря своевременно не диагностирована, и патология прогрессирует, в процесс могут быть вовлечены верхние отделы этой системы. Это становится причиной того, что к описанной симптоматике присоединяются состояния, характерные для поражения почек: повышение температуры тела, боль в поясничном отделе спины, потеря аппетита, сухость в ротовой полости, тошнота и рвота (ХПН).

Источник

«Нет в жизни большего счастья, чем вовремя освобожденный мочевой пузырь» (Овидий)

«Хорошее мочеиспускание – это единственное удовольствие, которое можно получить, не испытывая потом угрызений совести» (И. Кант)

Ежечасно в мочевой пузырь у здорового взрослого человека поступает примерно до 50 мл мочи, что постепенно по мере наполнения пузыря повышает в нем давление. При достижении объема около 400 мл возникает чувство наполнения пузыря. Рефлекс мочеиспускания может быть реализован при количестве мочи от 300 до 500 мл (в зависимости от антропометрических показателей индивидуума). Но прежде чем переходить к рассмотрению процесса мочеиспускания и его регуляции необходимо ознакомится с субстратом этого процесса (с анатомической точки зрения), т.е. с мочевым пузырем, а точнее с его сфинктерами и детрузором.

Детрузор мочевого пузыря (от лат. «detrudere» – выталкивать) – это мышечная оболочка (мочевого пузыря), состоящая из трех взаимно переплетающихся слоев, которые образуют единую, изгоняющую мочу мышцу – детрузор (m. detrusor urinae). Таким образом, сокращение детрузора приводит к мочеиспусканию. Наружный слой детрузора состоит из продольных волокон, средний – из циркулярных и внутренний – из продольных и поперечных. Наиболее развит средний слой, который в области внутреннего отверстия уретры образует сфинктер шейки мочевого пузыря или внутренний сфинктер (! обратите внимание – анатомическая общность предполагает и общую иннервацию детрузора и внутреннего сфинктера мочевого пузыря, т.е. при мочеиспускании происходит одновременное – рефлекторное, – расслабление внутреннего сфинктера и сокращение мочевого пузыря). Следует обратить внимание на то, что мышцы, составляющие внутренний сфинктер мочевого пузыря и m.detrusor urinae, состоят из гладких мышечных волокон, получающих вегетативную иннервацию, и поэтому не подчиняются сознанию. Наружный сфинктер находится он на уровне тазового дна и состоит из поперечнополосатой мускулатуры, иннервируемой соматическими нервами и, как следствие, подчиняется сознанию. Такой осознанный контроль способен подавить непроизвольную попытку опорожнить мочевой пузырь, т.е. (в норме) моча не выходит, пока человек «сознательно не решит открыть сфинктер».

Весьма нередко в современной научной и учебной литературе, к сожалению, приходится сталкиваться с утверждением о наличии 2-х (внутреннего и наружного) сфинктеров мочевого пузыря. У мочевого пузыря нет ни одного сфинктера. То, что именуют внутренним «гладкомышечным» сфинктером таковым не является, поскольку не содержит циркулярных мышечных волокон, присущих сфинктерам. То, что расположено вокруг внутреннего отверстия уретры и ее проксимального отдела – это комплекс анатомических образований: язычок пузыря «uvula vesicae» – кавернозноподобное образование пузырно-уретрального сегмента, петля детрузора, пучки продольных гладкомышечных волокон, переходящих от детрузора к уретре и поперечные гладкомышечные пучки латеральных отделов проксимальной уретры. Кровенаполнение «язычка» способствует удержанию мочи в пузыре, петля фиксирует пластинку основания. Продольные волокна при сокращении укорачивают проксимальный отдел уретры, способствуя раскрытию ее внутреннего отверстия перед мочеиспусканием, а поперечные – обусловливают смыкание передней и задней стенок проксимального отдела уретры для удержания мочи. «Наружный» сфинктер, действительно содержащий циркулярные гладкомышечные волокна, не относится к мочевому пузырю, а, как известно, является сфинктером уретры.

источник «Нарушения функции мочевого пузыря (лекция)» Борисов В.В. Кафедра нефрологии и гемодиализа ФППО врачей Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Москва (журнал «Вестник урологии» №1 – 2014) [читать]

цитата из клинической лекции «Особенности деятельности мочевого пузыря» В.В. Борисов:

« … Особое место в обеспечении функции мочевого пузыря занимает структура мелких внутристеночных сосудов, которые имеют спиральную форму. Именно она позволяет сохранять необходимый постоянный просвет в условиях значительного растяжения стенки. При этом растягиваются спирали, а просвет артериального сосуда остается неизменным. Не менее важное значение в обеспечении функции системы мочевыводящих путей в целом и мочевого пузыря в частности имеют кавернозноподобные сосудистые образования, открытые в стенке мочеточника и мочевого пузыря Ю.А. Пытелем в середине прошлого века и подтвержденные дальнейшими исследованиями морфологов школы академика В.В. Куприянова. По своей структуре они напоминают кавернозную ткань полового члена, в которой как в губке может депонироваться кровь, значительно увеличивая объем этого образования. Внезапное переполнение такого образования кровью способствует сокращениям окружающих гладкомышечных структур и осуществлению быстрого и эффективного перекрытия просвета полого органа. Такие образования были описаны в области лоханочно-мочеточникового, мочеточниково-пузырного и пузырно-уретрального сегментов мочевыводящих путей. Для мочевого пузыря кавернозноподобные образования в области мочеточникового устья являются одним из антирефлюксных механизмов при мочеиспускании, а в области шейки мочевого пузыря – одним из механизмов удержания мочи в пузыре в фазу наполнения …» [читать лекцию полностью]

В сущности детрузор – целостная мышца, единый функциональный синцитий гладкомышечных клеток и волокон, ориентированных спирально во взаимно перпендикулярных плоскостях, волокон, которые переходят из внутренних слоев в средние и наружные и наоборот. Именно эта особенность строения позволяет детрузору работать содружественно и на активное расширение в фазу наполнения, и на активное сокращение при опорожнении мочевого пузыря.

Деятельность мочевого пузыря многогранна и включает накопление и удержание мочи, эвакуацию мочи по уретре наружу (т.е. мочеиспускание), а также, что не менее важно, облегчение поступлений порций мочи из терминальных отделов мочеточников и предотвращение обратного поступления мочи из мочевого пузыря в мочеточники.

Нейрогенные регуляторные механизмы деятельности мочевого пузыря сложны, являются элементами вегетативной нервной системы и имеют представительство в коре, лимбической системе, таламусе, гипоталамусе, ретикулярной формации, а также связаны с мозжечком. Проводящими путями они связаны с центром мочеиспускания в нижне-поясничном и крестцовом отделах спинного мозга. Сфинктер уретры с помощью срамного (син.: полового) нерва получает не только вегетативную, но и соматическую иннервацию, определяющую произвольное мочеиспускание.

Высшим центром регуляции всей системы, управляющей мочеиспусканием является головной мозг, в котором центр мочеиспускания последнего располагается в парацентральной дольке лобной доли (по соседству с центром стопы). Основной функцией центра мочеиспускания, включающего лобную долю, является (! произвольное, осознанное) тоническое торможение сокращения детрузора до наиболее подходящего благоприятного момента для опорожнения мочевого пузыря.

[читать] статью «Роль головного мозга в регуляции процесса мочеиспускания» В.Б. Бердичевский, А.А. Суфианов, В.Г. Елишев, Д.А. Барашин, Клиника урологии ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России (журнал «Андрология и генитальная хирургия» №1, 2014)

Следующим центром в системе нервного контроля над мочеиспусканием является центр, расположенный в мосте. Также он имеет название ядра Баррингтона или Nucleus Locus Coerulus (ядро голубоватого места). Центр локализуется в вентральной части серого веществе, расположенного вокруг водопровода. В заднем отделе покрышки моста выделяют две взаимодействующие области: М-зона (зона опорожнения) и L-зона (зона накопления). Центр мочеиспускания моста играет роль основного релейного переключателя афферентных и эфферентных импульсов между головным мозгом и нижними мочевыми путями (мочевой пузырь, уретра). Он также координирует последовательное расслабление сфинктера уретры и сокращение детрузора при мочеиспускании.

Низшие центры (парасимпатический и симпатический), которые осуществляют (! непроизвольно, неосознанно) акт мочеиспускания, расположены в спинном мозге. Кроме того, в спинном мозге расположены проводящие нервные волокна, соединяющие высшие (парацентральные дольки, ядра Баррингтона) и низшие (спинномозговые центры) мочеиспускания. Парасимпатический центр мочеиспускания расположен в крестцовом (сакральном) отделе спинного мозга (в сегментах S2 – S4). Симпатический центр мочеиспускания расположен в грудо-поясничном отделе спинного мозга (в сегментах Т9-10 – L2-3). Классическая концепция деятельности мочевого пузыря в целом предполагает, что фаза наполнения (расслабление детрузора и сокращение, закрытие сфинктеров) является симпатической, а мочеиспускание (сокращение детрузора и расслабление, раскрытие сфинктеров) реализуется парасимпатическими структурами.

Соматические нервы. Как было указано выше, в спинном мозге расположены проводящие нервные волокна, соединяющие высшие и низшие, спинномозговые, центры мочеиспускания (в сегментах S2-4), что позволяет осуществлять произвольный нисходящий контроль над актом мочеиспускания. Это «соединение» осуществляется пирамидными (двигательными) путями. От спинного мозга до мочевого пузыря дальнейшее соединение осуществляется соматическими (половыми) нервами, основной точкой приложения которых является наружный сфинктер; причем этот сфинктер может сокращаться произвольно, но расслабляется он рефлекторно вместе с открытием внутреннего сфинктера при начале мочеиспускания. В основном наружный сфинктер обеспечивает удержание мочи (произвольное, осознанное) при повышении давления в мочевом пузыре.

Чувствительная иннервация мочевого пузыря. Афферентные (идущие от периферии к центру) волокна начинаются в рецепторах, расположенных в стенке мочевого пузыря и реагирующих на растяжение. Наполнение мочевого пузыря рефлекторно повышает тонус мышц стенки мочевого пузыря и внутреннего сфинктера, которые иннервируются нейронами крестцовых сегментов (S2-4) и внутренностными тазовыми нервами. Усиление давления на стенку мочевого пузыря воспринимается осознанно, поскольку часть афферентных импульсов по задним канатикам спинного мозга устремляются к центру мочеиспускания в стволе мозга, который размещается в ретикулярной формации вблизи от голубоватого места. От центра мочеиспускания импульсы следуют в парацентральную дольку на медиальной поверхности больших полушарий и к другим областям мозга.

Предполагается, что в процессе эволюции первоначально сформировавшаяся нервная система разделилась на анимальную и вегетативную нервную систему. Анимальная нервная система, связанная с деятельностью органов чувств и произвольной скелетной мускулатуры, обеспечивала приспособление организма к действию факторов окружающей среды. Ее функции контролируются сознанием. Вегетативная нервная система, регулируя деятельность внутренних органов, обеспечивала сохранение постоянства внутренней среды организма. В ответ на негативное влияние внешних факторов она, мобилизуя адаптационно-компенсаторные механизмы организма, способствовала выполнению функций анимальной нервной системы. Деятельность вегетативной нервной системы осуществлялась без участия сознания. Симпатическая часть автономной нервной системы брала на себя адаптацию организма к условиям внешней среды. Парасимпатическая часть автономной нервной системы способствовала сохранению постоянства внутренней среды организма. Метасимпатическая часть автономной нервной системы обеспечивала врожденный автоматизм органа и являлась эволюционно самой древней четью вегетативной нервной системы. Сфера ее иннервации ограничена и охватывает сугубо полый орган. Эта автономия интрамуральных ганглиев, имея полный набор необходимых для самостоятельной рефлекторной деятельности звеньев – сенсорного, ассоциативного, эффекторного, представляет собой как бы собственный «мозг» органа. В эксперименте показано, что, обладая значительной независимостью от центрального и периферического регулирования, метасимпатическая нервная система способна осуществлять адекватную рефлекторную деятельность органа при полной его денервации. Так, свежеэкстирпированный мочевой пузырь животного при достаточном наполнении через уретру теплым солевым раствором, способен к спонтанному опорожнению. Не все ученые готовы признать выделение метасимпатической нервной системы в самостоятельный раздел нервной системы, считая ее частью парасимпатической иннервации мочевого пузыря. Однако наличие у органа существенных автономных свойств никто не отрицает.

Весь механизм накопления и опорожнения мочевого пузыря схематично выглядит следующим образом. В процессе физиологического обеспечения работы нижних мочевых путей организм человека создает и поддерживает определенный тонус поперечно-полосатых мышц передней стенки живота и промежности. В этих комфортных условиях, исходя из наличия автономных (непроизвольных, неконтролируемых сознанием) свойств, мочевой пузырь медленно накапливает мочу в расслабленный резервуар детрузора. Сомато-висцеральный рефлекс обеспечивает процесс удержания поступившей на хранение мочи посредством повышенного тонуса внутреннего и наружного сфинктеров мочевого пузыря, а также исходным тонусом мышц промежности. Физиологический тонус поперечно-полосатых мышц тела человека указывает на адекватную работу головного мозга, в рамках сознательного контроля за функцией мочевого пузыря, в условиях адаптации организма человека к внешним факторам пребывания. Центральная нервная система одновременно оказывает корректирующее воздействие на работу вегетативной нервной системы, обеспечивающей поддержание гомеостаза, в том числе и резервуарных функций мочевого пузыря. Физиологически преобладает симпатикотония мочевого пузыря. Детрузор расслаблен. Его размер медленно адаптируется под объем поступающей мочи. При этом ведущей функцией симпатической нервной системы является нивелирование внутрипузырного давления путем синхронного увеличения емкости мочевого пузыря. Парасимпатическая нервная система находится в угнетенном состоянии. Она не посылает импульсы на сокращение детрузора и расслабление внутреннего сфинктера. Все системы, регулирующие накопление и удержание мочи, находятся в состоянии функционального равновесия. Мочевой пузырь наполняется мочой до физиологически приемлемого уровня. Нервные импульсы об этом по латеральным канатикам спинного мозга поступают в парацентральные дольки больших полушарий, часть импульсов переходит на противоположную сторону. Осознанная регуляция мочеиспускания осуществляется благодаря нервной импульсации от двигательной зоны коры больших полушарий к мотонейронам передних рогов сегментов S2-4. Головной мозг с целью инициации акта мочеиспускания дает команду мышцам брюшного пресса на сокращение, и одновременно мышцам наружного сфинктера мочевого пузыря для беспрепятственного обеспечения этого процесса. Реализуется сомато-висцеральный рефлекс. Эта импульсация одновременное оказывает пусковое воздействие на метасимпатическую часть нервной системы мочевого пузыря и корректирующее – на другие вегетативные центры. Симпатическое доминирование угасает, и мочевой пузырь переходит под влияние парасиматической иннеравции. Наступает фаза парасимпатикотонии мочевого пузыря. Под влиянием ацетилхолина (медиатора парасимпатической нервной системы) детрузор сокращается, внутренний сфинктер мочевого пузыря расслабляется. Все происходит быстро, синхронно, и весь объем накопленной мочи покидает мочевой пузырь. Головной мозг информируется органами внешнего контроля (слух, зрение, тактильные ощущения) о завершении акта мочеиспускания. Висцеро-соматический рефлекс побуждает к сокращению мышц промежности и расслаблению передней брюшной стенки, с последующим переводом их в режим физиологического тонуса. Одновременно авто