Мочевой пузырь что это такое у рыбы

Основной функцией выделительной системы любого живого существа, в том числе и рыбы, является вывод из организма продуктов обмена веществ и сохранение водно-солевого баланса в крови и тканях. Разумеется, выделительная система рыб имеет более простое строение, чем, к примеру, человеческая. Выполнение функций происходит по определенной цепочке, для понимания которой следует изучить строение системы в целом и работу ее органов в отдельности.

Строение: какие органы образуют выделительную систему рыбы

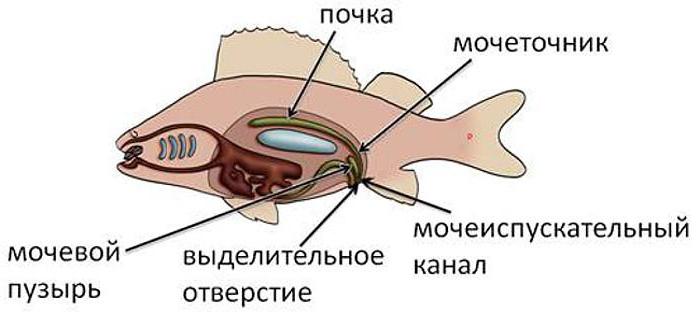

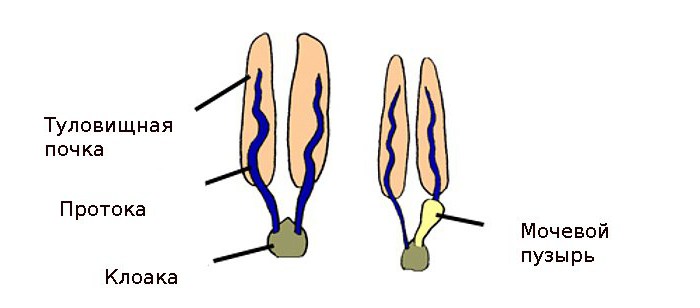

За вывод из организма ненужных, а зачастую и ядовитых веществ, у этих представителей водной фауны, как и у человека, отвечают парные почки, представляющие собой сложную систему мелких проводных канальцев. Последние открываются в общий выводной проток. Мочевой пузырь у большинства рыб выходит наружу отдельным отверстием.

Образующиеся в почках продукты обмена через протоки преимущественно поступают в мочевой пузырь.

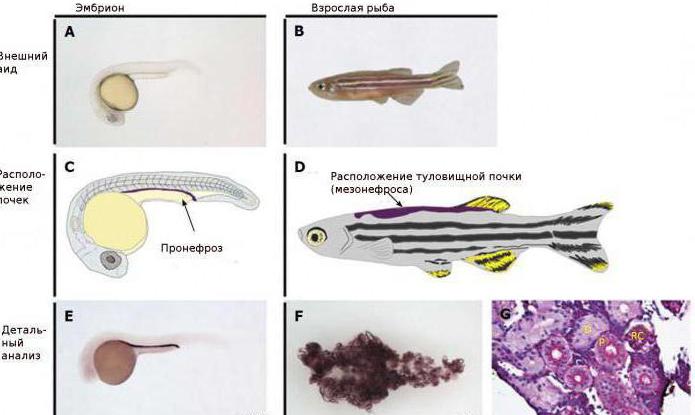

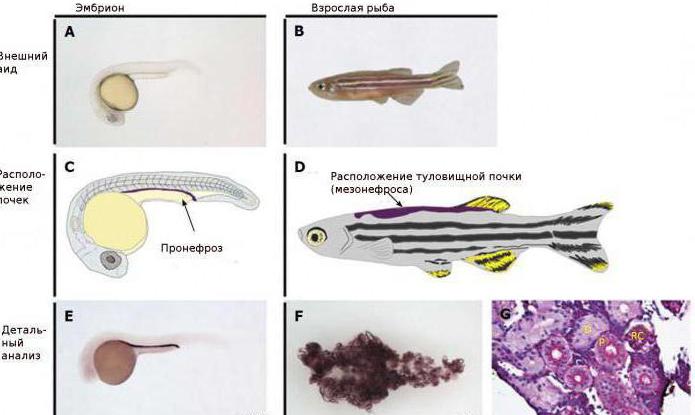

Почки мальков

Понимая, какие органы образуют выделительную систему рыбы, можно сделать вывод, что ключевая роль в ее функционировании принадлежит почкам.

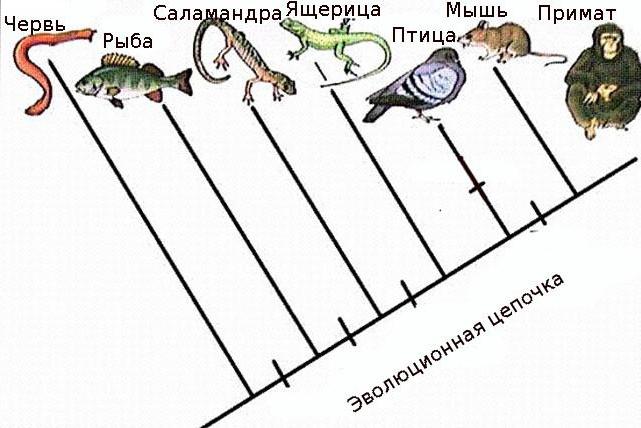

В эволюционной цепочке рыбы занимают далеко не первое место. Биологи относят их к классу низших позвоночных. По сложности строения органов водоплавающие уступают и земноводным, и рептилиям. У высших позвоночных, в том числе человека, почки тазовые. У рыб они туловищные.

Степень сложности строения почек у любых живых существ определяется:

- количеством канальцев;

- наличием и строением мерцательных воронок.

У некоторых представителей фауны почки закладываются в верхней части и состоят из 6-7 канальцев. Мерцательная воронка, выполняющая роль фильтра, у таких организмов одним концом открывается в мочеточник, другим — в полость тела. Именно таким строением характеризуются почки мальков и некоторых взрослых рыб. К таковым относятся бельдюга, атерина, бычки и прочие. У других разновидностей рыб примитивная почка постепенно преобразуется в лимфоидный кровотворящий орган.

Почки взрослых рыб

У мальков в большинстве случаев почка расположена в верхней части туловища. У взрослых рыб этот парный орган заполняет пространство между плавательным пузырем и позвоночником. Как уже упоминалось, почки этих представителей водной стихии относятся к классу туловищных и выглядят в виде лентовидных тяжей темно-бордового цвета.

Основным функциональным элементом почки взрослой рыбы является нефрон. Последний в свою очередь состоит из:

- выделительных канальцев;

- мальпигиева тельца.

Мальпигиево тельце у рыб образуется капиллярным клубочком и капсулами Шумлянского — Боумена, представляющими микроскопические чашечки с двойными стенками. Мочевые канальцы, отходящие от них, открываются в собирательные. Последние, в свою очередь, сливаются в более крупные и выпадают в мочеточники.

Мерцательные воронки в почках большинства рыб отсутствуют, кроме некоторых видов. Такие функциональные элементы, к примеру, имеются у осетровых и некоторых хрящевых.

Примеры строения

Почки — довольно сложные по строению органы выделительной системы рыб. Принято выделять три основных отдела:

- передний (головная почка);

- средний;

- задний.

Отделы почек разных видов рыб могут иметь неодинаковую форму. Рассмотреть строение этого органа конкретно для каждого класса в одной небольшой статье, к сожалению, довольно сложно. Поэтому в качестве примера разберемся, как выглядит почка сазана, щуки и окуня. У карповых правая и левая почки расположены по отдельности. Ниже они соединяются в непарную ленту. Хорошо развитый средний отдел сильно расширен и в виде ленты охватывает плавательный пузырь.

У окуня и щуки почки имеют немного другое строение: средние отделы расположены порознь, а передние и задние соединены.

Мочевой пузырь

Строение выделительной системы рыб достаточно сложное. Мочевой пузырь имеется у большинства разновидностей этих представителей водной фауны.

Основных классов рыб в природе, как известно, встречается всего два:

- хрящевые;

- костные.

Различие между ними, в первую очередь, заключается в строении скелета. В первом случае он состоит из хрящей, во втором — соответственно, из костей. Класс хрящевых рыб представлен в природе примерно 730 видами. Костных представителей водной фауны гораздо больше: порядка 20 тыс. разновидностей.

Выделительная система рыб (костных и хрящевых) имеет неодинаковое строение. У первых имеется мочевой пузырь, а у вторых его нет. Конечно же, отсутствие этого органа у хрящевых рыб вовсе не означает того, что их ВС несовершенна. Свои функции она выполняет просто отлично.

Выделительная система хрящевых рыб включает в себя органы, строение которых максимально препятствует бесконтрольному поступлению мочи в окружающую среду. «Жидких отходов» в воду такие представители фауны выделяют обычно очень мало.

Ректальная железа рыб

Как уже упоминалось, выделительная система рыб отвечает не только за вывод продуктов обмена веществ, но и за сбережение в организме нормального уровня водно-солевого баланса. У рыб эту функцию выполняет ректальная железа, представляющая пальцеобразный вырост, который отходит от спинной части прямой кишки. Железистые клетки ректальной железы выделяют особый секрет, содержащий в себе большое количество NaCl. В первую очередь этот орган удаляет из организма избыточную соль, поступающую с пищей или морской водой.

Помимо сохранения солевого баланса, ректальная железа рыб выполняет еще одну очень важную функцию. В период размножения выделяемая слизь тянется вслед за рыбой, привлекая характерным запахом особей противоположного пола.

Солевой баланс

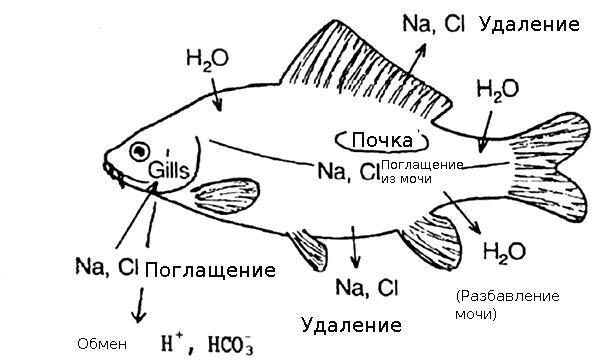

Осмотическое давление у всех подобных представителей фауны (как морских, так и пресноводных) значительно отличается от показателей окружающей среды. Единственным исключением из этого правила являются миксины. Концентрация солей в их организме такая же, как и в морской воде.

У хрящевидных рыб, относящихся к группе изоосмотических, давление такое же, как и у миксин и совпадает с давлением воды. Но концентрация солей при этом на порядок ниже, чем во внешней среде. Баланс давления в рыбьем организме обеспечивается высоким содержанием мочевины в крови. Концентрирование и удаление хлоридов-ионов и ионов натрия из организма производится ректальной железой.

Выделительная система костных рыб хорошо приспособлена для регулировки солевого баланса. Давление у таких представителей фауны регулируется немного по-другому. К классу изоосмотических такие рыбы не относятся. Поэтому в процессе эволюции они выработали особые механизмы, контролирующие и регулирующие содержание солей в крови.

Так, морские костные рыбы постоянно теряющие воду под воздействием осмотического давления, для компенсации потерь вынуждены очень часто пить. Морская вода в их организме постоянно отфильтровывается от солей. Последние выводятся из организма двумя путями:

- катионы кальция с хлорид-ионами выбрасываются через жаберные мембраны;

- катионы магния с сульфатными анионами выводятся почками.

У костных пресноводных рыб, в отличие от морских, концентрация солей в организме ниже, чем во внешней среде. Выравнивают представители фауны давление путем захвата ионов из воды через жаберные мембраны. К тому же в организме таких холоднокровных вырабатывается большое количество мочевины.

Состав мочи

Как мы выяснили, по строению выделительная система рыб (хрящевых и костных) несколько различается. Неодинакова по составу и моча этих представителей фауны. Основным компонентом жидких выделений костных рыб является аммиак – вещество, токсичное даже в минимальных концентрациях. У хрящевых — это мочевина.

Доставляются продукты обмена веществ в почки рыб, по сути являющиеся фильтраторами, с током крови. Последняя предварительно подается в сосудистые клубочки. Именно в них и происходит процесс фильтрации, в результате которого формируется первичная моча. Сосуды, выводимые из клубочков, опутывают выделительные канальцы. Соединяясь вместе, они формируют задние кардинальные вены.

В средней части канальцев (в почках) происходит образование вторичной (окончательной) мочи. Здесь, помимо всего прочего, происходит всасывание веществ, необходимых организму. Это может быть, к примеру, глюкоза, вода, аминокислоты.

Пронефрический канал

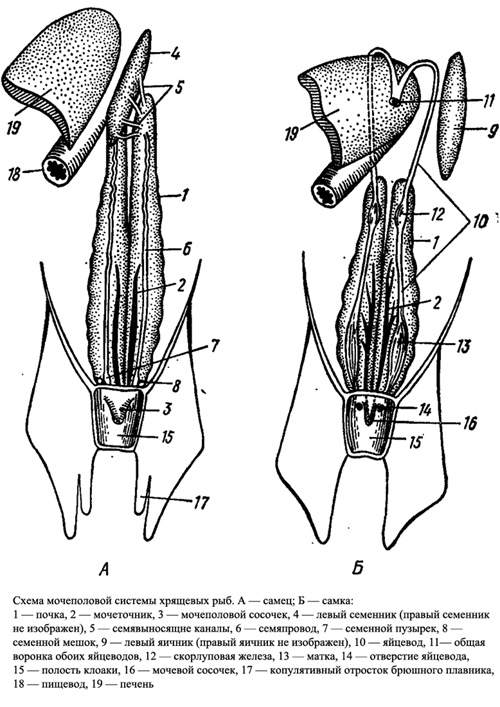

Выделительная система рыб представлена пронефрическим каналом – основным выходным протоком главной почки. У хрящевых рыб он состоит из двух частей: вольфов и мюллеров каналы. Последний имеется только у самок. У самцов он атрофирован.

У мальков вольфов канал предназначен для выполнения функций семяпровода. У самца хрящевой разновидности по мере взросления образуется отдельный мочеточник, который открывается в мочеполовой синус. Последний, в свою очередь, соединен с клоакой. У взрослых особей в семяпровод трансформируется вольфов канал.

Особенности выделительной системы рыб костных видов — это, прежде всего, отсутствие клоаки и разъединенность выводящей и половой систем. Вольфовы каналы у таких представителей фауны объединены в непарный поток. Последний при этом располагается по стенке брюшной полости рыбы сзади, образуя на пути мочевой пузырь.

Источник

Âûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ðûá ïðåäñòàâëåíà ïàðíûìè ïî÷êàìè, êîòîðûå àêòèâíî âûâîäÿò ïðîäóêòû ìåòàáîëèçìà, à òàêæå ïîääåðæèâàþò êèñëîòíî-ùåëî÷íîå ðàâíîâåñèå è îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå. Íàõîäÿòñÿ ïî÷êè íèæå ïîçâîíî÷íîãî ñòîëáà. Ìî÷åòî÷íèêè îäíîé è âòîðîé ïî÷êè ñëèâàþòñÿ è ôîðìèðóþò ìî÷åâîé ïóçûðü, êîòîðûé çàêàí÷èâàåòñÿ ìî÷åâîé îòâåðñòèåì. Ó äâîÿêîäûøàùèõ ðûá ìî÷åâîé ïóçûðü âûõîäèò â êëîàêó.

×àùå âñåãî ðûáû ÿâëÿþòñÿ ðàçäåëüíîïîëûìè æèâîòíûìè, õîòÿ ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ ãåðìàôðîäèòû – íàïðèìåð, ìîðñêîé îêóíü. Ñàìêè èìåþò ÿè÷íèêè, â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôîëëèêóë, èç êàæäîãî èç êîòîðûõ ðàçâèâàåòñÿ ÿéöî. Îïëîäîòâîðåíèå ðûá ÷àùå âñåãî îòíîñèòñÿ ê íàðóæíîìó òèïó, òîëüêî íåêîòîðûå âèäû èìåþò âíóòðåííåå îïëîäîòâîðåíèå. Ñðåäè íåêîòîðûõ âèäîâ ðûá âñòðå÷àåòñÿ ÿéöåæèâîðîæäåíèå è æèâîðîæäåíèå.

Ðûáû îòëè÷àþòñÿ î÷åíü âûñîêîé ïëîäîâèòîñòüþ, îñîáåííî, ïî ñðàâíåíèþ ñ íàçåìíûìè ïîçâîíî÷íûìè. Ýòî îáóñëîâëåíî ïðåæäå âñåãî âûñîêîé ñìåðòíîñòüþ. Ðàçâèòèå ðûá ïðîèñõîäèò ñ ïðåâðàùåíèåì: ñíà÷àëà ÿéöî, çàòåì ëè÷èíêà, à çàòåì óæå âî âçðîñëóþ îñîáü. Ó ìíîãèõ ðûá èêðîìåòàíèå ñâÿçàíî ñ íåðåñòîâûìè ìèãðàöèÿìè, à íåêîòîðûå ðûáû ïîñëå îòêëàäûâàíèÿ èêðû ãèáíóò.

Êëàññ Ðûáû | |

| Ñèñòåìû æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëàññà ðûá | |

| Êëàññ Ðûáû | |

Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

| Ñòðîåíèå è ðàáîòà âñåõ ôóíêöèé æèâûõ îðãàíèçìîâ, ðàñòåíèé, ãðèáîâ, ìèêðîîðãàíèçìîâ – âñÿ áèîëîãèÿ | |

| Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

Ðûáû È Êðóãëîðîòûå | |

| Ðûáû Êðàñíîé êíèãè Ðîññèè, îñîáåííîñòè è ôîòî ðûá, êëàññû ðûá, ïîëíûé ñïèñîê ðûá çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè. | |

| Ðûáû È Êðóãëîðîòûå | |

×ëåíèñòîíîãèå. | |

| Òèï ×ëåíèñòîíîãèå íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûé è ðàçíîîáðàçíûé òèï â öàðñòâå æèâîòíûõ | |

| ×ëåíèñòîíîãèå. | |

Êëàññ Áðþõîíîãèå | |

| Êëàññ Áðþõîíîãèå ýòî åäèíñòâåííûé êëàññ ìîëëþñêîâ, êîòîðûå æèâóò íå òîëüêî â âîäî¸ìàõ, íî è íà ñóøå | |

| Êëàññ Áðþõîíîãèå | |

Êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà ðûá. | |

| Êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà ðûá ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íîé êàê äëÿ êîñòèñòûõ, òàê è äëÿ õðÿùåâûõ ðûá | |

| Êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà ðûá. | |

Источник

Мочеполовая система рыб представлена органами мочевыделительной и репродуктивной систем. Органы этих двух систем тесно связаны между собой, поэтому их часто описывают вместе, хотя выделительные и половые каналы у рыб разделены.

К данным органам относятся: почки, половые железы (гонады), выводные протоки и наружные мочевыводящие и половые органы.

Почки у рыб обычно парные, состоящие из тёмно–красных тел лентовидной формы. Почки расположены почти вдоль всей полости тела и плотно прижаты к позвоночнику. Внутри почки находится мочевой канал, пронизанный капиллярами. Почка отфильтровывает из крови продукты распада, затем они попадают в этот канал, а кровь выходит из почек уже очищенная.

Кроме этого почки поддерживают и физико-химическую устойчивость организма: осмотическое давление и кислотно-щелочное, ионное равновесие.

Почки морских рыб задерживают воду; пресноводных — наоборот, откачивают ее из организма. Поэтому объем мочи у пресноводных рыб в 10 раз больше чем у морских. Колюшка сооружает место для нереста из растений, укрепляя их с помощью почечного секрета, быстро затвердевающего в воде.

Продукты распада из мочевого канала попадают в мочевой пузырь и выводятся наружу через мочеточник. Однако у некоторых рыб мочеточник выходит в анальное отверстие, из которого моча уже и выводится наружу. Кроме того, встречаются и виды рыб, у которых мочеточник выполняет одновременно и функцию семяпровода при размножении.

Оплодотворение у рыб может быть как внутренним (при помощи копулятивных органов), так и внешним: выметывание икры.

Гонады (семенники и яичники) рыб — это обычно парные лентовидные или мешковидные образования, подвешенные на складках брюшины: брыжейке, в полости тела рыбы.

По форме, гонады могут быть разными, например, у некоторых видов встречаются полностью слитые в одну железу (например, окунь), ассиметричные парные гонады. Встречаются и виды с одиночными (непарными) гонадами (карась серебряный).

Половой орган самок рыб — яичники. В них созревает и скапливается икра.

Яичники рыбы сливаются с яйцеводом (мюллеровым каналом), который выводит икру наружу. Некоторые виды (корюшковые, лососёвые, угрёвые) имеют незамкнутые яичники, и созревшие икринки попадают в полость тела, после чего через специальные каналы выводятся из организма. У живородящих рыб молодь развивается в яичниках.

Половой орган самцов рыб — семенник. В нем созревает и накапливается сперма. Наружу она выходит через семяпровод (вольфов канал) и половое отверстие (у самцов щуки, лососей), а у некоторых видов и через мочеполовое отверстие (у самцов большинства костистых рыб).

Строение и функции половых протоков, как и гонад, у разных видов рыб может быть разным.

По мере роста и полового созревания рыбы меняются размеры и внешний вид гонад.

Существует шкала зрелости гонад, пользуясь которой по внешним признакам (размерам и внешнему виду), устанавливают стадию созревания половых продуктов рыбы. Это очень важно при промышленном, декоративном и научном разведении рыбы.

Существуют и рыбы с принципиально иным строением мочеполовой системы — это например рыбы-гермафродиты (морской окунь).

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 апреля 2020; проверки требуют 22 правки.

Мочево́й пузы́рь (лат. vesica urinaria, др.-греч. κύστις, мочеви́к[источник не указан 57 дней]) — непарный полый орган выделительной системы позвоночных животных, расположенный в малом тазу.

Мочевой пузырь выполняет функцию резервуара мочи, из которого она выводится наружу; иными словами, он служит для накопления оттекающей из почек мочи и периодического её выведения через мочеиспускательный канал, регулируемого с помощью детрузора.

Мочевой пузырь позвоночных[править | править код]

Мочевой пузырь имеется у большинства позвоночных животных[2]. Среди рыб он отсутствует у хрящевых, но присутствует у большинства костных, у которых его образуют мочеточники, сливающиеся друг с другом перед выходом наружу[3].

Имеется мочевой пузырь у большинства современных земноводных (тех, которые относятся к отряду Бесхвостые) и у части пресмыкающихся (черепахи и бо́льшая часть лепидозавров). У них мочеточники впадают не в мочевой пузырь, а в клоаку, и в неё же открывается мочевой пузырь, но самостоятельным отверстием. У крокодилов, змей и некоторых ящериц мочевой пузырь недоразвит, а у птиц он отсутствует[4][5].

Напротив, у млекопитающих мочевой пузырь имеется, причём мочеточники впадают в него (исключение составляют однопроходные: у них мочеточники открываются в мочеполовой синус, и уже из него моча попадает в мочевой пузырь)[6][7].

Мочевой пузырь человека[править | править код]

Анатомия и физиология[править | править код]

мужского

женского

Рисунки мочевого пузыря в разрезе

Мочевой пузырь мужчины (слева) и женщины (справа), в сагиттальном разрезе органов таза. Показаны стрелками

Мочевой пузырь у человека один, он располагается в малом тазу за лобком позади от лобкового симфиза, к задней поверхности которого прикрепляется лобково-пузырными связками (лат. ligg. pubovesicalia) у мужчин и латеральными лобково-пузырными связками (лат. ligg. lateralia pubovesicalia) у женщин. У мужчин дно мочевого пузыря срастается с передне-верхней частью предстательной железы, у женщин сзади-сверху прилежит передняя поверхность матки разделённая покрывающим их листком брюшины образующим пузырно-маточное углубление (лат. excavatio vesicouterina) в области тела матки и прикрепляющаяся соединительной тканью в области шейки матки, сзади срастается с передней поверхностью верхней части влагалища[8]. В зависимости от количества содержащейся в нём мочи мочевой пузырь может растягиваться и сжиматься. Вместимость мочевого пузыря составляет примерно 0,5 л[9]. По другим данным, у мужчин в норме она составляет 350–750 мл, у женщин — 250–550 мл[10]. Человек ощущает позыв к мочеиспусканию, когда объём мочи в мочевом пузыре достигает 150–200 мл; если последний наполняется быстро, то позывы к мочеиспусканию следуют чаще, поскольку при быстром растягивании гладких мышц, образующих стенку мочевого пузыря, происходит более сильное раздражение присутствующих в этих мышцах барорецепторов[11].

Верхушка мочевого пузыря (лат. apex vesicae) сверху переходит в срединную пупочную связку[en] (остаток урахуса). Нижняя часть пузыря, суживаясь, образует шейку мочевого пузыря (лат. cervix vesicae), а последняя переходит в мочеиспускательный канал. Дно мочевого пузыря (лат. fundus vesicae) обращено вниз и кзади, а между верхушкой и дном располагается тело мочевого пузыря (лат. corpus vesicae). Когда пузырь наполняется мочой, его верхушка, приподнимаясь над лонным сочленением, касается передней брюшной стенки. У наполненного мочевого пузыря толщина растянутой стенки не превышает 2–3 мм, в то время как после опорожнения пузыря толщина стенки возрастает до 12–15 мм[12].

В средней части мочевого пузыря в него сзади под углом впадают два мочеточника. Благодаря тому, что они входят в мочевой пузырь в косом направлении, возникает своеобразный клапанный аппарат, который во время мочеиспускания, когда в мочевом пузыре повышается давление мочи, препятствует обратному затеканию мочи в мочеточники[11]. На слизистой оболочке основания пузыря выделяют мочепузырный треугольник (лат. trigonum vesicae), вершинами которого служат устья мочеточников и внутреннее отверстие мочеиспускательного канала. В области этого отверстия располагается толстая круговая мышца — внутренний сфинктер (лат. musculus sphincter urethae); он предотвращает непроизвольное мочеиспускание[13]. Мочеиспускание у мужчин блокируется также простатой физиологический временно в состоянии эрекции полового члена, или постоянно при некоторых его патологиях, к примеру при аденоме простаты.

Иннервация

Иннервация мочевого пузыря обеспечивается симпатическими и парасимпатическими, а также спинальными нервами. В стенках его обнаружено также большое число нервных ганглиев и рассеянных нейронов вегетативной нервной системы, а также рецепторных нервных окончаний[14].

Кровоснабжение

Гистология[править | править код]

Слизистая оболочка (лат. tunica mucosa) мочевого пузыря состоит из переходного эпителия (уротелия) и собственной пластинки (лат. lamina propria); последняя образована рыхлой соединительной тканью, которую пронизывают мелкие кровеносные сосуды. Когда слизистая оболочка пузыря не растянута (или растянута умеренно), она имеет множество складок, которые, однако, отсутствуют в области мочепузырного треугольника[14].

Уротелий, в зависимости от локализации, содержит от трёх до шести слоёв клеток. Поверхностный слой уротелия образован крупными зонтичными клетками с эозинофильной цитоплазмой, клетки других слоёв значительно меньше по размерам[15].

Мышечная оболочка мочевого пузыря (детрузор) образована тремя слоями, состоящими из пересекающихся пучков гладкомышечных клеток: продольным наружным, круговым средним и сетевидным внутренним. Волокна всех этих слоёв проходят к шейке мочевого пузыря (так называют заднюю часть мочеиспускательного канала), где переплетаются с поперечно-полосатыми мышцами промежности[14][15].

Патологии[править | править код]

Хирургическая реабилитация при цистэктомии[править | править код]

При ряде заболеваний (рак мочевого пузыря, распространённые злокачественные опухоли дистальных отделов толстой кишки и внутренних половых органов и др.) выполняют операцию цистэктомии — хирургического удаления мочевого пузыря. Для организации оттока мочи из организма пациента после такой операции применяют несколько способов[18][19].

Простейший из них — установка внешней стомы, т. e. искусственного отверстия, обеспечивающего вывод мочи из мочеточников наружу, где она стекает в пластиковый мешочек, закреплённый на теле пациента; накапливаемую в мешочке мочу периодически сливают[20].

Альтернативой является хирургическое создание искусственного резервуара для мочи из секции толстой или подвздошной кишки пациента, помещаемого обычно в место расположения удалённого мочевого пузыря. Существует несколько методик создания такого резервуара; опорожнение его при этом происходит либо через мочеиспускательный канал, либо через кишечную стому. Данное решение имеет ряд побочных эффектов; большинства из них удаётся избежать, обеспечивая удовлетворительное качество жизни больного, в случае применения метода Широкорада — предложенного В. И. Широкорадом метода, который предусматривает хирургическое создание изолированного илеоцекального угла с разворотом в малый таз и обеспечивает выведение мочи через кишечник[18][21].

В 2006 году группа исследователей во главе с профессором Э. Аталой впервые осуществила успешную пересадку пациентам искусственного мочевого пузыря, выращенного в лаборатории методами тканевой инженерии из их собственных клеток (данное обстоятельство исключает реакцию отторжения)[22]. Дальнейшее совершенствование предложенной ими технологии открывает новые перспективы хирургической реабилитации пациентов, перенёсших цистэктомию, хотя и спустя десять лет после публикации результатов этой группы работы в данной области не вышли за пределы лабораторий[23].

См. также[править | править код]

- Цистоскопия

- Рак мочевого пузыря

- Цистит

- Гиперактивность мочевого пузыря

- Недержание мочи у женщин

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Foundational Model of Anatomy

- ↑ Константинов, Наумов, Шаталова, 2012, с. 38.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 125, 139.

- ↑ Константинов, Наумов, Шаталова, 2012, с. 131, 167, 232.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 212, 326.

- ↑ Константинов, Наумов, Шаталова, 2012, с. 339.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 406.

- ↑ Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. Атлас анатомии человека. Том 2: Учение о внутренностях и эндокринных железах / Изд. 7-е, перераб. В 4-х томах // М.: Новая волна, 2009. — 248 с. ISBN 978-5-7864-0200-2. С. 186, 193, 196-197, 199, 214.

- ↑ Сапин и Билич, т. 2, 2009, с. 175.

- ↑ Manski, Dirk. Urodynamik (Harnblasendruckmessung): Zystometrie. // Website www.urologielehrbuch.de (23 октября 2015). Дата обращения: 23 июня 2016.

- ↑ 1 2 Агаджанян Н. А., Смирнов В. М. . Нормальная физиология. — М.: Медицинское информационное агентство, 2009. — 520 с. — ISBN 978-5-9986-0001-2. — С. 387.

- ↑ Сапин и Билич, т. 2, 2009, с. 175—176.

- ↑ Сапин и Билич, т. 2, 2009, с. 177.

- ↑ 1 2 3 Гистология, цитология и эмбриология, 2004, с. 693.

- ↑ 1 2 MacLennan G. T. . Hinman’s Atlas of Urosurgical Anatomy. 2nd ed. — Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 2012. — xi + 368 p. — ISBN 978-1-4160-4089-7. — P. 240—241.

- ↑ Цистоцеле // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1986. — Т. 27 : Хлоракон — Экономика здравоохранения. — 576 с. : ил.

- ↑ Цистостомия // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1986. — Т. 27 : Хлоракон — Экономика здравоохранения. — 576 с. : ил.

- ↑ 1 2 Широкорад В. И., Минаев И. И., Дёмин Д. И., Долгих В. Т. Метод хирургической реабилитации больных после комбинированных операций на органах малого таза // Сибирский научный медицинский журнал. — 2003. — Т. 23, № 4. — С. 82—87.

- ↑ Clark P. E., Stein J. P., Groshen S. G., Cai Jie, Miranda G., Lieskovsky G., Skinner D. G. . Radical Cystectomy in the Elderly: Comparison of Clinical Outcomes between Younger and Older Patient // Cancer, 2005, 104 (1). — P. 36—43. — doi:10.1002/cncr.21126. — PMID 15912515.

- ↑ Manski, Dirk. Harnableitung nach Zystektomie. www.urologielehrbuch.de (23 октября 2015). Дата обращения: 23 июня 2016.

- ↑ Костюк И. П., Васильев Л. А., Крестьянинов С. С. Классификация местно-распространённых новообразований малого таза и вторичного опухолевого поражения мочевого пузыря // Онкоурология. — 2014. — Т. 10, № 1. — С. 39—43. — doi:10.17650/1726-9776-2014-10-1-39-43.

- ↑ Atala A., Bauer S. B., Soker S., Yoo J. J., Retik A. B. . Tissue-engineered Autologous Bladders for Patients needing Cystoplasty // The Lancet, 2006, 367 (9518). — P. 1241—1246. — doi:10.1016/S0140-6736(06)68438-9. — PMID 16631879.

- ↑ Alberti C. . Whyever Bladder Tissue Engineering Clinical Applications Still Remain Unusual even though many Intriguing Technological Advances have been Reached? // Il Giornale di Chirurgia, 2016, 37 (1). — P. 6—12. — doi:10.11138/gchir/2016.37.1.006. — PMID 27142819.

Литература[править | править код]

- Гистология, цитология и эмбриология. 6-е изд / Под ред. Ю. И. Афанасьева, С. Л. Кузнецова, H. А. Юриной. — М.: Медицина, 2004. — 768 с. — ISBN 5-225-04858-7.

- Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В. . Зоология позвоночных. 2-е изд. — М.: Издат. центр «Академия», 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-4468-0459-7.

- Константинов В. М., Наумов С. П., Шаталова С. П. . Зоология позвоночных. 7-е изд. — М.: Издат. центр «Академия», 2012. — 448 с. — ISBN 978-5-7695-9293-5.

- Сапин М. Р., Билич Г. Л. . Анатомия человека: в 3-х тт. Т. 2. 3-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 496 с. — ISBN 978-5-9704-1373-9.

Источник