Мочеиспускание и его регуляция

Мочеиспускание

Образующаяся в почечных канальцах моча выделяется в почечную чашечку, а затем в фазе систолы почечной чашечки происходит опорожнение в почечную лоханку. Последняя постепенно заполняется мочой, и по достижении порога раздражения возникают импульсы от барорецепторов, сокращается мускулатура почечной лоханки, раскрывается просвет мочеточника, и моча благодаря сокращениям его стенки продвигается в мочевой пузырь. Объем мочи в пузыре постепенно увеличивается, его стенка растягивается, но вначале напряжение стенок не изменяется и давление в мочевом пузыре не растет. Когда объем мочи в пузыре достигает определенного предела, круто нарастает напряжение гладкомышечных стенок и повышается давление жидкости в его полости. Раздражение механорецепторов мочевого пузыря определяется растяжением его стенок, а не увеличением давления. Если поместить мочевой пузырь в капсулу, которая препятствовала бы его растяжению, то повышение давления внутри пузыря не вызовет рефлекторных реакций. Существенное значение имеет скорость наполнения пузыря: при быстром растяжении мочевого пузыря резко увеличивается импульсация в афферентных волокнах тазового нерва. После опорожнения пузыря напряжение стенки уменьшается и быстро снижается импульсация.

В процессе мочеиспускания моча выводится из мочевого пузыря в результате рефлекторного акта. Наступают сокращение гладкой мышцы стенки мочевого пузыря, расслабление внутреннего и наружного сфинктеров мочеиспускательного канала, сокращение мышц брюшной стенки и дна таза; в это же время происходит фиксация грудной стенки и диафрагмы. В результате моча, находившаяся в мочевом пузыре, выводится из него.

При раздражении механорецепторов мочевого пузыря импульсы по центростремительным нервам поступают в крестцовые отделы спинного мозга, во II – IV сегментах которого находится рефлекторный центр мочеиспускания. Первые позывы к мочеиспусканию появляются у человека, когда объем содержимого пузыря достигает 150 мл, усиленный поток импульсов наступает при увеличении объема до 200-300 мл. Спинальный центр мочеиспускания находится под влиянием вышележащих отделов мозга, изменяющих порог возбуждения рефлекса мочеиспускания. Тормозящие влияния на этот рефлекс исходят из коры большого мозга и среднего мозга, возбуждающие – из заднего гипоталамуса и переднего отдела моста мозга.

Возбуждение центра мочеиспускания вызывает импульсацию в парасимпатических волокнах тазовых внутренностных нервов (nn. splanchnici pelvici), при этом стимулируется сокращение мышцы мочевого пузыря, давление в нем возрастает до 20-60 см вод. ст., расслабляется внутренний сфинктер мочеиспускательного канала. Поток импульсов к наружному сфинктеру мочеиспускательного канала уменьшается, его мышца – единственная поперечнополосатая в мочевыводящих путях, иннервируемая соматическим нервом – ветвью полового нерва (n. pudendus), – расслабляется, и начинается мочеиспускание.

Раздражение рецепторов при растяжении стенки пузыря рефлекторно по эфферентным волокнам тазовых внутренностных нервов вызывает сокращение мышцы мочевого пузыря и расслабление его внутреннего сфинктера. Растяжение пузыря и продвижение мочи по мочеиспускательному каналу ведет к изменению импульсации в п. pudendus, и наступает расслабление наружного сфинктера. Движение мочи по мочеиспускательному каналу играет важную роль в акте мочеиспускания, оно рефлекторно по афферентным волокнам полового нерва, стимулирует сокращение мочевого пузыря. Поступление мочи в задние отделы мочеиспускательного канала и его растяжение способствуют сокращению мышцы мочевого пузыря. Передача афферентных и эфферентных импульсов этого рефлекса осуществляется по подчревному нерву (п. hypogastricus).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

ВикиЧтение

Нормальная физиология

Николай Александрович Агаджанян

Мочевыведение, мочеиспускание и их регуляция

Образовавшаяся моча из собирательных трубочек поступает в почечные лоханки. По мере заполнения лоханки мочой до определенного предела, который контролируется барорецепторами, происходит рефлекторное сокращение мускулатуры лоханки, раскрытие мочеточника и поступление мочи в мочевой пузырь.

Поступающая в мочевой пузырь моча постепенно приводит к растяжению его стенок. При наполнении до 250 мл раздражаются механорецепторы мочевого пузыря и импульсы передаются по афферентным волокнам тазового нерва в крестцовый отдел спинного мозга, где расположен центр непроизвольного мочеиспускания. Импульсы из центра по парасимпатическим волокнам достигают мочевого пузыря и мочеиспускательного канала и вызывают сокращение гладкой мышцы стенки мочевого пузыря (детрузора) и расслабление сфинтера пузыря и сфинктера мочеиспускательного канала, что приводит к опорожнению мочевого пузыря. Ведущим механизмом раздражения рецепторов мочевого пузыря является его растяжение, а не рост давления. Важное значение имеет скорость наполнения мочевого пузыря. При быстром его наполнении импульсация резко увеличивается. Спинальный центр находится под регулирующим влиянием вышележащих отделов: кора больших полушарий и средний мозг тормозят его, а передние отделы варолиева моста и задний отдел гипоталамуса стимулируют. Устойчивый корковый контроль мочеиспускания развивается на втором году жизни.

Читайте также

РЕГУЛЯЦИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

РЕГУЛЯЦИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ Как только пациент начнет много пить, у него станет выделяться большое количество мочи. Старайтесь, чтобы пациент сконцентрировал внимание на своих ощущениях. Обычно в момент прохождения мочи по уретре пациенты чувствуют «ползанье мурашек по

Регуляция слюноотделения

Регуляция слюноотделения При поступлении пищи в ротовую полость происходит раздражение механо-, термо- и хеморецепторов слизистой оболочки. Возбуждение от этих рецепторов по чувствительным волокнам язычного (ветвь тройничного нерва) и языкоглоточного нервов,

Акт дефекации и его регуляция

Акт дефекации и его регуляция Каловые массы удаляются с помощью акта дефекации, представляющего сложнорефлекторный процесс опорожнения дистального отдела толстой кишки через задний проход. При наполнении ампулы прямой кишки калом и повышении в ней давления до 40 – 50 см

Нервная регуляция

Нервная регуляция Нервная система регулирует гемодинамику почки, работу юкстагломерулярного аппарата, а также фильтрацию, реабсорбцию и секрецию. Раздражение симпатических нервов, иннервирующих почку, которые являются преимущественно ветвями чревных нервов,

Капельное мочеиспускание

Капельное мочеиспускание Капельное мочеиспускание, которое следует отличать от недержания мочи и от частого мочеиспускания, как правило, наблюдается у людей, миновавших средний возраст. Причина обычно заключается в пустоте почек, которая приводит к дисфункции

Капельное мочеиспускание, вызванное пустотой почек и холодом матки

Капельное мочеиспускание, вызванное пустотой почек и холодом матки Проявления. Частое обильное мочеиспускание прозрачной мочой, капельное мочеиспускание, с ухудшением при воздействии холода, холодные конечности, слабость и болезненность в пояснице и в коленях. Язык

Капельное мочеиспускание, вызванное пустотой среднего чи

Капельное мочеиспускание, вызванное пустотой среднего чи Проявления. Частое мочеиспускание, капельное мочеиспускание, с ухудшением при переутомлении, бледное лицо, вялость, пониженный аппетит, одышка. Язык бледный, с белым

Мочеиспускание

Мочеиспускание Настольно внезапный и неотложный позыв на мочеиспускание, что больной не может быстро идти – Креозотум.Сильный и внезапный позыв на мочеиспускание; дети даже подпрыгивают от боли и неотложного позыва, пока им помогают расстегнуть одежду –

Болезненное мочеиспускание

Болезненное мочеиспускание 1. Пить несколько раз в день по стакану:а) морковного сока;б) отвара плодов инжира;в) сыворотку;г) слизистого отвара листьев липы;д) напиток из огуречных семян.2. Ежедневно употреблять 1-2 ч. л. тертого хрена с хлебом или сахаром (медом) или в виде

Дизурия (болезненное мочеиспускание, задержка мочи)

Дизурия (болезненное мочеиспускание, задержка мочи) Смешать в равных частях по весу сухую измельченную молодую кору лещины обыкновенной, корни петрушки курчавой.Отвар. 30 г смеси залить 1 л кипятка, кипятить 20 мин, охладить, процедить, добавить 1 ч. л. сока алоэ и 1 ст. л.

Болезненное мочеиспускание. Задержка мочи

Болезненное мочеиспускание. Задержка мочи Пить несколько раз в день по стакану морковного сока с 1 ч. л. сока алоэ и медом.При болезненном мочеиспускании истолочь в порошок семена огурца и заварить 1 стаканом кипятка 2 ч. л. семян. Греть на слабом огне 15 мин, настоять

Дизурия (затрудненное мочеиспускание)

Дизурия (затрудненное мочеиспускание) • По 30 г сухих измельченных листьев топинамбура и березы, цветков календулы и топинамбура залить 1,5 л кипящего белого сухого вина, варить в закрытой посуде 15 мин, настоять до охлаждения, процедить, добавить 3 ст. л. меда. Хранить в

Дизурия, затрудненное мочеиспускание

Дизурия, затрудненное мочеиспускание ? Взять по 30 г соцветий клевера лугового и листьев березы, по 20 г хвоща и корневищ пырея; 2 ст. л. смеси засыпать в термос, залить 3 ? ст. кипящей щелочной воды (? ч. л. пищевой соды на 200 мл воды), настаивать 1 час. Весь настой выпить за день в

Болезненное мочеиспускание

Болезненное мочеиспускание ? Пить несколько раз в день по стакану морковного сока с имбирным медом.? При болезненном мочеиспускании истолочь в порошок семена огурца и заварить 1 стаканом кипящей имбирной воды 2 ч. л. семян. Греть на слабом огне 15 мин, настоять 30 мин,

Дизурия, затрудненное мочеиспускание

Дизурия, затрудненное мочеиспускание Взять по 30 г соцветий клевера лугового и листьев березы, по 20 г хвоща и корневищ пырея; 2 ст. ложки смеси засыпать в термос, залить 3,5 стакана кипящей зольной воды, настаивать 1 час. Весь настой выпить за день в 3-4 приема через 1-2 часа

Источник

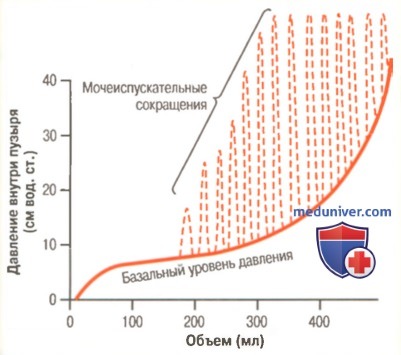

Рефлекс мочеиспускания. Воздействие головного мозга на мочеиспусканиеа) Рефлекс мочеиспускания. На рисунке ниже показано, что на относительно постоянном фоне давления по мере наполнения пузыря возникает множество быстрых колебаний в виде мочеиспускательных сокращений (изображены на графике прерывистыми линиями). Эти сокращения возникают рефлекторно, стимулом для рефлекса служит активация рецепторов растяжения стенки пузыря, особенно отдела задней уретры, который начинает заполняться при высоком внутрипузырном давлении. Чувствительные импульсы от рецепторов растяжения распространяются в крестцовые сегменты спинного мозга по тазовым нервам, возвращаясь оттуда к пузырю по парасимпатическим порциям тех же нервов.

Мочеиспускательные сокращения при частичном заполнении пузыря в течение нескольких секунд обычно самопроизвольно приводят к расслаблению детрузора, и давление возвращается к исходному уровню. Поскольку пузырь продолжает наполняться, рефлекс мочеиспускания возникает все чаще, а сила сокращений детрузора увеличивается. Возникнув однажды, рефлекс мочеиспускания становится самоподдерживаемым, т.е. первичное сокращение пузыря активирует рецепторы растяжения, поток чувствительной импульсации от пузыря и задней уретры нарастает, усиливая рефлекторное сокращение стенки. Цикл повторяется вновь, пока мочевой пузырь не достигнет высокой степени сокращения. Затем через несколько секунд (иногда проходит более 1 мин) самоподдерживаемый рефлекс мочеиспускания угасает, позволяя пузырю расслабиться. Итак, рефлекс мочеиспускания является завершенным циклом реакций, состоящим из следующих периодов: (1) постепенно и быстро возрастающего давления; (2) стойкого поддержания давления; (3) возврата давления к банальному тонусу мочевого пузыря. Рефлекс мочеиспускания, возникнув и не завершившись изгнанием мочи, затормаживается, пребывая в таком состоянии от нескольких минут до 1 ч и более, вплоть до наступления следующего цикла. Поскольку мочевой пузырь наполняется все сильнее, частота и выраженность рефлекса мочеиспускания возрастают все больше. Став достаточно сильным, рефлекс мочеиспускания запускает другую рефлекторную реакцию, которая реализуется с помощью тормозного влияния срамных нервов на наружный сфинктер уретры. Если торможение будет преобладать над произвольными сигналами ЦНС, увеличивающими тонус наружного сфинктера, произойдет мочеиспускание. В противном случае мочевой пузырь будет наполняться до тех пор, пока рефлекс мочеиспускания не станет более выраженным. б) Способность головного мозга оказывать содействие или подавлять мочеиспускание. Рефлекс мочеиспускания относится к вегетативным рефлексам спинного мозга, однако его можно подавить или усилить с помощью высших отделов головного мозга, которые включают: (1) столовые центры, вызывающие стойкое возбуждение и торможение, расположенные преимущественно в мосте (2) несколько центров, расположенных в коре и в основном выполняющих тормозную функцию, иногда способных оказывать и возбуждающее действие. Рефлекс мочеиспускания является основой одноименного процесса, окончательная роль в его регуляции, однако, принадлежит высшим отделам ЦНС. 1. Центры, расположенные в головном мозге, способствуют постоянному слабому торможению рефлекса мочеиспускания. Торможение прекращается лишь при осознанном желании помочиться. 2. Высшие центры способны предотвратить мочеиспускание даже при начавшемся опорожнении пузыря посредством тонического сокращения наружного сфинктера, которое продолжается вплоть до подходящего момента, когда мочеиспускание может быть вновь продолжено. 3. Корковые влияния могут содействовать активации центра мочеиспускания, расположенного в крестцовом отделе, и одновременному с ним торможению сокращения наружного сфинктера уретры, что может привести к мочеиспусканию наполненного пузыря. Произвольное мочеиспускание обычно вызвано следующими причинами: произвольным сокращением брюшной стенки, которое способствует повышению давления внутри пузыря, попаданию мочи в область шейки и задней уретры, растяжению стенок, возбуждению механорецепторов, активации рефлекса мочеиспускания и одновременному торможению наружного сфинктера уретры. При мочеиспускании, как правило, пузырь опорожняется целиком, за редким исключением в нем остается более 5-10 мл мочи. Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021 – Также рекомендуем “Атония мочевого пузыря. Непроизвольный мочевой пузырь” Оглавление темы “Физиология почек и их функция”: 1. Физиология почек. Регуляция водного и электролитного баланса 2. Строение почек. Кровоснабжение почек 3. Физиология нефрона. Корковые и юкстамедуллярные нефроны 4. Физиология мочевого пузыря. Иннервация мочевого пузыря 5. Движение мочи из почки. Наполнение мочевого пузыря и его тонус 6. Рефлекс мочеиспускания. Воздействие головного мозга на мочеиспускание 7. Атония мочевого пузыря. Непроизвольный мочевой пузырь 8. Образование мочи почками. Скорость клубочковой фильтрации 9. Клубочковая фильтрация почек. Состав клубочкового фильтрата 10. Фильтрационная способность клубочка. Зависимость скорости клубочковой фильтрации |

Источник

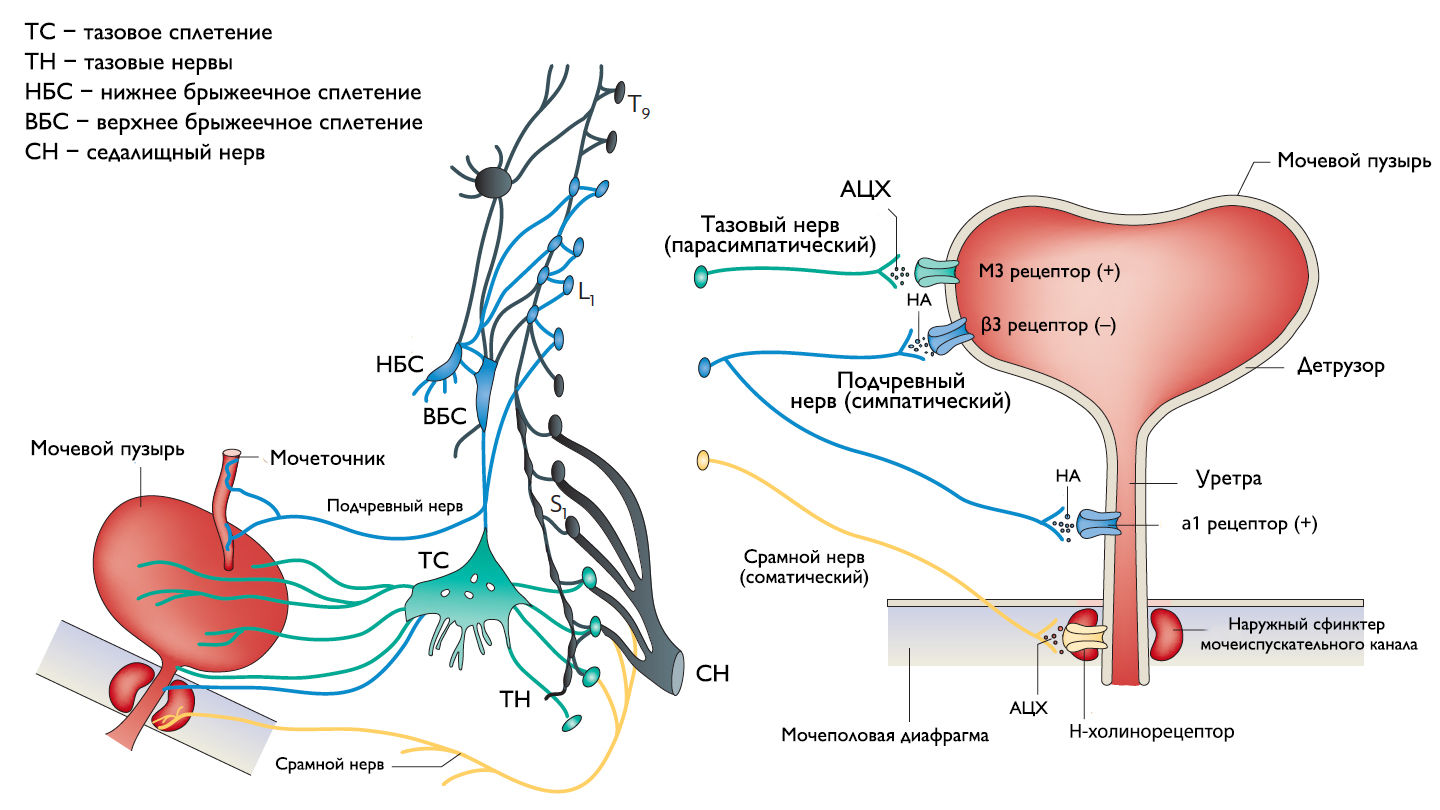

Хранение мочи и периодическое опорожнение мочевого пузыря (МП) зависят от координированной работы гладких и поперечнополосатых мышц, условно разделенных на два структурно функциональных отдела: резервуара (мочевой пузырь) и выпускной системы, состоящей из шейки МП, уретры и наружного сфинктера мочеиспускательного канала. За координированную работу вышеперечисленных структур отвечают сложные нейронные системы управления, расположенные в периферических ганглиях, спинном и головном мозге.

Обеспечение сознательного контроля мочеиспускания требует сложных взаимодействий между вегетативным (симпатика и парасимпатика) и соматическим отделами нервной системы.

Симпатические нервные волокна берут свое начало из боковых рогов грудопоясничного отдела (спинномозговой центр Якобсона) и ганглиях нижнего брыжеечного сплетения и достигают МП в составе подчревного нерва. Симпатические постганглионарные нервы выделяют норадреналин, который активирует β-адренергические рецепторы, ингибирующие сокращение детрузорной мышцы, и α-адренергические рецепторы, возбуждающие мускулатуру уретры и шейки МП. Симпатическое воздействие приводит к расслаблению мышцы, изгоняющей мочу, сокращению мускулатуры уретры и шейки МП и ингибированию интрамуральных ганглиев МП.

Центральный отдел парасимпатической иннервации МП располагается в промежуточных ядрах крестцовых сегментов. Холинергические преганглионарные волокна из промежуточных ядер посылают свои аксоны через тазовые нервы к ганглиозным клеткам тазового сплетения и интрамуральным нейронам в стенке мочевого пузыря. Ганглиозные клетки в свою очередь возбуждают детрузор мочевого пузыря, что приводит к его сокращению с последующим опорожнением. Основными медиаторами парасимпатической нервной системы тут являются ацетилхолин и другие нехолинергические медиаторы. Ацетилхолин действует опосредованно, возбуждая M3-холинорецепторы клеток детрузора. Парасимпатические нервные окончания в нервно-мышечных синапсах и в парасимпатических ганглиях тоже имеют холинорецепторы, возбуждение этих рецепторов на нервных окончаниях может усиливать (через рецепторы М1) или подавлять (через рецепторы М4) высвобождение медиаторов в зависимости от интенсивности нейронного возбуждения. Основной нехолинергический медиатор это АТФ, который активирует внутриклеточную пуринергическую систему через возбуждение P2X рецепторов и тоже способствует сокращению детрузора. Парасимпатические волокна вызывают расслабление ГМК уретры путем высвобождения оксида азота (NO).

Аксоны соматических двигательных нейронов передних рогов крестцовых сегментов S2-S4 (ядро Онуфа) проходят в срамном нерве и иннервируют поперечно-полосатые мышцы наружного уретрального сфинктера. Нейроны более медиально расположенного моторного ядра на том же уровне позвоночника иннервируют мускулатуру тазового дна.

Афферентные пути НМП состоят из цепочек чувствительных нейронов. Первые нейроны, располагающиеся в спинальных ганглиях на уровне S2-S4 и T11-L2, реагируют на пассивное растяжение и активное сокращение мышц МП и передают эту информацию на нейроны второго и третьего порядка. Эти нейроны обеспечивают координированную работу спинальных рефлексов и восходят к вышележащим структурам головного мозга, контролирующих фазы накопления и опорожнения МП. Наиболее важные афферентные волокна от мочевого пузыря идут в составе тазового нерва, в то время как чувствительность от шейки МП и уретры передается по срамным и подчревным нервам. Афферентные волокна этих нервов состоят из миелинизированных (Аδ) и немиелинизированных (С) аксонов. Aδ-волокна передают информацию о наполнении мочевого пузыря. С-волокна нечувствительны к изменению объема мочевого пузыря в физиологических условиях, поэтому они называются «тихими». Они реагируют главным образом на патологические стимулы, такие как химическое раздражение или охлаждение.

Рисунок 1 | Иннервация нижних мочевыводящих путей.

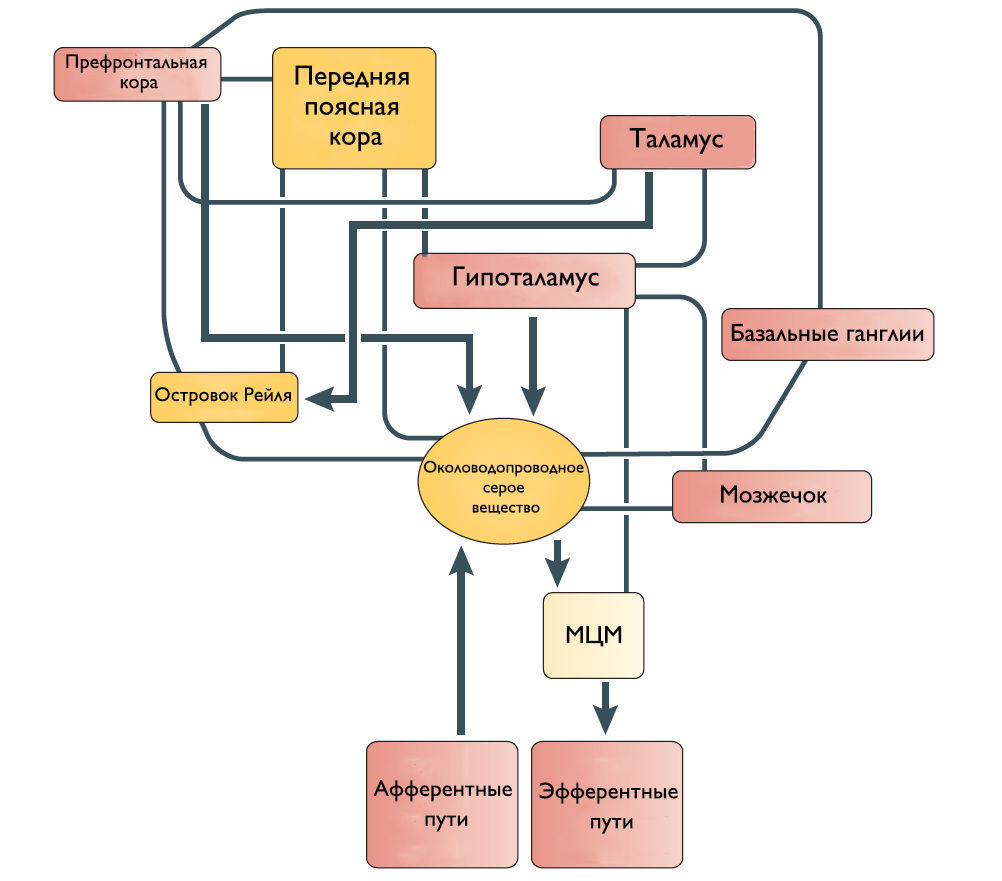

Специфический и неспецифический восходящий супраспинальный сенсорный путь

Одни спинномозговые промежуточные нейроны посылают восходящие волокна к определенным областям моста и среднего мозга, участвующим в мочеиспускании. Другие промежуточные нейроны передают информацию из нижних мочевыводящих путей в структуры переднего мозга, включая таламус и гипоталамус. Спиноталамический и спиногипоталамический тракты хотя и не играют главную роль в мочеиспускании, но могут включаться в сознательный контроль полноты мочевого пузыря. Чувствительные зоны коры ГМ через спиноталамический тракт информируются о состоянии наполнения МП.

Мостовой центр мочеиспускания (МЦМ) и его нисходящие спинномозговые двигательные пути

Впервые центр управления мочеиспусканием был открыт в дорсальной части моста Баррингтоном в 1925 году и с тех пор называется мостовым центром мочеиспускания или ядром Баррингтона. МЦМ располагается в области покрышки моста. Нейроны МЦМ имеют нисходящие возбуждающие синаптические контакты с клетками парасимпатических преганглионарных мотонейронов, иннервирующих постганглионарные клетки мочевого пузыря. Электрическая и химическая стимуляция МЦМ у крыс и кошек инициирует сокращение мочевого пузыря и расслабляет сфинктер уретры имитируя нормальное мочеиспускание. Цикл рефлекса мочеиспускания состоит из трех фаз, контролируемых различными центральными механизмами: фаза реализации безопасной среды – для начала мочеиспускания человеку необходимо осознание, что окружающие обстановка комфортна; фаза релаксации наружного уретрального сфинктера; и фаза сокращения мышцы, выталкивающей мочу. Процесс нормального мочеиспускания невозможен без какой-либо из этих фаз. МЦМ является командным центром мочеиспускания, который контролирует последовательное переключение фазы расслабления наружного уретрального сфинктера на фазу сокращения детрузорной мышцы.

Мостовой центр удержания мочи (МЦУ) и его нисходящие спинномозговые двигательные пути

Его роль заключается в расслаблении детрузора и сокращении наружного уретрального сфинктера. МЦУ располагается вентролатеральней МЦМ. Синапсы волокон МЦУ возбуждают ядро Онуфа в крестцовых сегментах спинного мозга, повышая таким образом тонус наружного сфинктера уретры. Стимуляция области МЦУ останавливает мочеиспускание, возбуждает мышцы тазового дна и сокращает уретральный сфинктер. Наоборот, двусторонние поражения МЦУ вызывают недержание мочи, чрезмерную детрузорную активность, невозможность хранения мочи и снижение тонуса уретрального сфинктера. На сегодняшний день нет анатомических доказательств связи между МЦУ и МЦМ, и было высказано предположение, что эти центры функционально независимы.

Роль кортикальных областей

Наиболее частые симптомы поражения кортикальных областей ГМ это поллакиурия и ургентное недержание мочи. Поэтому Andrew и Nathan выдвинули гипотезу, что отсоединение лобной или передней поясной извилины от гипоталамуса приводит к непроизвольному началу мочеиспускания [3]. Действительно, префронтальная кора головного мозга человека и передняя поясная извилина активируются во время мочеиспускания [4].

Мозжечок и базальные ганглии

Существует ряд исследований о том, что мозжечок и базальные ганглии оказывают в основном ингибирующее действие на мочевой пузырь. Мозжечковая патология приводит к увеличению частоты мочеиспускания и ургентному недержанию мочи. Симптомы гиперактивного мочевого пузыря также встречаются при болезни Паркинсона. Поскольку нет прямых связей этих областей с МЦМ, ингибирующее влияние, вероятно, косвенное через структуры переднего и среднего мозга.

Рисунок 2 | Предположительное схематическое изображение связей между различными структурами переднего мозга и ствола мозга, которые участвуют в контроле мочеиспускания.

- Liao L., Madersbacher H. (ed.). Neurourology: Theory and Practice. – Springer, 2019.

- Clare J. Fowler et al. The neural control of micturition. – Nature Reviews | Neuroscience, volume 9. – June 2008.

- Andrew J, Nathan PW. Lesions of the anterior frontal lobes and disturbances of micturition and defecation. Brain. 1964;87:233-62.

- Griffiths, Derek J. “Use of al imaging to monitor central control of voiding in humans.” Urinary Tract. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. 81-97.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник