Методы обследования почек и мочевого пузыря

О том, какие обследования почек нужно пройти при жалобах пациента на боли в поясничной области и подозрении на наличие той или иной патологии, обязательно расскажет специалист-нефролог.

Основными методами являются ультразвуковое и компьютерное исследования, также проводится хромоцистоскопия, рентгенография и урография. Но начинается все с осмотра врача и сдачи мочи на общий анализ.

Подробно о том, как проверить почки, и какие основные обследования нужно для этого пройти, рассказывается в данном материале.

Как врач обследует почки: осмотр больного

Осмотр больного проводится врачом при наличии жалоб преимущественно на боли в поясничной области справа или слева от позвоночника и дизурические расстройства.

Первичный способ обследования почек – это пальпация. Врач проводит её в положении пациента лежа на спине или на боку, определяя при этом расположение и размеры почек, а также усиление болезненности при пальпации.

У больных с избыточным весом и значительной жировой клетчаткой в области передней брюшной стенки этот осмотр бывает значительно затруднен или даже невозможен.

Симптом Пастернацкого во время обследования почек наблюдается (бывает положительным) при многих воспалительных и невосполительных заболеваниях, повреждениях почек и околопочечной клетчатки.

Этот симптом не является специфическим и может быть обусловлен заболеванием прилежащих органов и тканей: поясничных мышц, ребер, плевры, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, аппендикса, селезенки, крупных сосудов.

Сущность заключается в появлении болевых ощущений при легком поколачивании в поясничной области. Исследование лучше проводить в положении сидя или стоя.

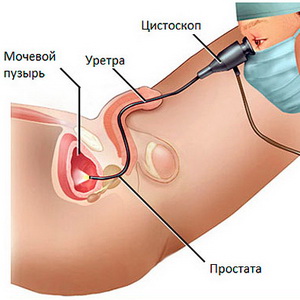

Обследование почек хромоцистоскопия

При полном обследовании почек обязательно проводится хромоцистоскопия. Этот метод был внедрен в практику в 1903 г. Фелькером и Йозефом и используется как дополнительный функциональный способ исследования при хирургических заболеваниях почек и верхних мочевых путей, а также для дифференциальной диагностики почечной колики с другими острыми заболеваниями органов брюшной полости.

Противопоказаниями являются острые воспалительные заболевания мочеиспускательного канала, органов мошонки, предстательной железы.

Противопоказаниями являются острые воспалительные заболевания мочеиспускательного канала, органов мошонки, предстательной железы.

Данный метод обследования основан на выведении почками 2—5 мл вводимого больному 0,4%-ного раствора индигокармина внутривенно или 15 мл внутримышечно. Начинают с введения цистоскопа в мочевой пузырь и осмотра мочевого пузыря.

При нормальной функции почек и верхних мочевых путей в мочевой пузырь поступает интенсивно окрашенная в синий цвет струя мочи (при внутривенном введении препарата на 3—5 минуте, а при внутримышечном — на 8—15). Отмечают интенсивность окраски мочи, частоту сокращений устья мочеточника, характер выбрасывания струи окрашенной мочи.

Рентгенография при обследовании почек

Также при комплексном обследовании почек проводится обзорная рентгенография. Этот метод, впервые внедренный в 1896 году, не утратил актуальности и сегодня. Он дает представление о месте расположения почек, их размерах, наличии камней, не пропускающих рентгеновские лучи.

Для этого предварительно делается очистительная клизма вечером накануне обследования, утром в день обследования до чистой воды, чтобы содержимое кишечника и газы не давали посторонних теней.

Контрастное обследование почек: экскреторная урография

Метод обследования почек экскреторная урография основан на способности почек выделять определенные вещества (рентгеноконтрастные, йодсодержащие), введенные в организм, в результате чего на рентгенограммах получается изображение почек и мочевых путей.

Показанием к экскреторной урографии является необходимость определения прежде всего анатомического и функционального (в меньшей степени) состояния почек, лоханок, мочеточников, мочевого пузыря. Контрастные вещества при обследовании почек вводятся преимущественно внутривенно.

Показанием к экскреторной урографии является необходимость определения прежде всего анатомического и функционального (в меньшей степени) состояния почек, лоханок, мочеточников, мочевого пузыря. Контрастные вещества при обследовании почек вводятся преимущественно внутривенно.

Основным противопоказанием к проведению экскреторной урографии является непереносимость йодистых препаратов.

Перед тем как обследовать почки данным способом, подготовка больного проводится такая же, как и при обзорной рентгенограмме.

Но все же эти виды обследования имеют ряд недостатков, в частности требуют подготовки больного, а сам больной получает, хотя и небольшую, но дозу облучения рентгеновскими лучами. Поэтому на смену приходят более современные виды обследования.

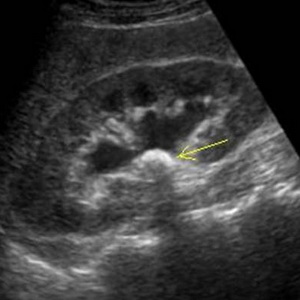

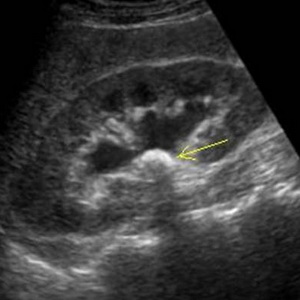

Ультразвуковое обследование почек (УЗИ)

На таком методе обследовании почек, как УЗИ (ультразвуковом исследовании) стоит остановиться подробнее.

Ни для кого уже давно не секрет, что ультразвуковые исследования (УЗИ) используются довольно широко в медицине, так как являются безвредными для пациента и среди других наиболее доступны. Естественно, УЗИ применяется и для оценки состояния мочевыводящей системы, в частности почек.

Исследование включает в себя измерение размеров почки, оценки ее структуры, положения, подвижности. Оценивается, если есть, степень расширения почечной лоханки и чашечек, наличие камней.

Исследование включает в себя измерение размеров почки, оценки ее структуры, положения, подвижности. Оценивается, если есть, степень расширения почечной лоханки и чашечек, наличие камней.

Современные ультразвуковые приборы позволяют исследовать и почечный кровоток. Так, измеряя скорость движения крови в сосудах почки, можно судить об ее функциональном состоянии.

Отдельно нужно сказать о возможности выявления опухолей почек. И что очень важно, опухолей малых размеров, когда никаких жалоб пациент не предъявляет. Обнаружение таких опухолей, как правило, происходит при обычных профилактических осмотрах.

К сожалению, когда опухоль начинает себя проявлять (боли, кровь в моче), она уже имеет значительные размеры и появляется опасность наличия метастазов. Поэтому УЗИ почек рекомендуется практически всем с целью профилактики, аналогично флюорографии легких, к которой мы уже давно все привыкли.

Специальной подготовки пациента для УЗИ почек не требуется.

Способы обследования почек: КТ и общий анализ мочи

Компьютерная томограмма (КТ) – наиболее точный метод обследования почек, который дает представление о состоянии этих органов на определенных уровнях среза, диагностируя даже мельчайшие образования камней. Проводится как без введения, так и с введением внутривенно контрастного вещества (спиральная компьютерная томограмма с болюсным усилением).

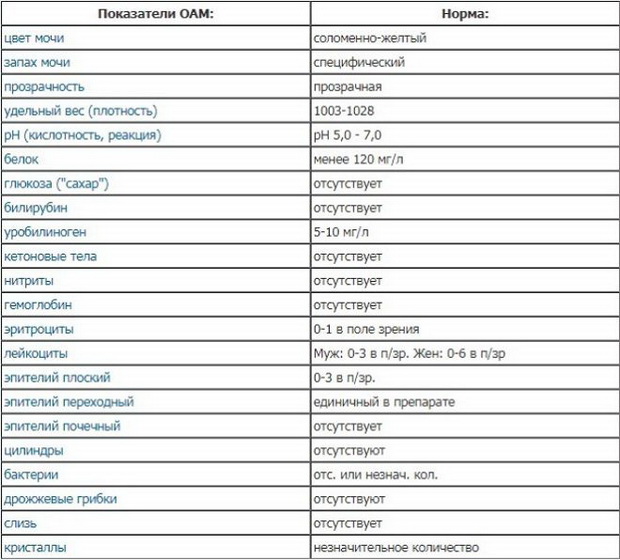

Общий анализ мочи является наиболее распространенным методом обследования. При проведении анализа во время общего или диспансерного обследования он позволяет выявить почечную патологию даже при отсутствии жалоб со стороны пациента.

В частности, наличие кристаллов в осадке мочи говорит о мочекаменной болезни или предрасположенности к ней, что требует дополнительного обследования. Общий анализ мочи служит также для контроля эффективности проводимого лечения.

Источник

Патологии мочевыделительной системы зачастую сопровождаются изменениями параметров мочеиспускания. Поэтому для диагностики урологических заболеваний применяются уродинамические исследования, направленные на определение характера, скорости и времени оттока мочи. Таким диагностическим методом является урофлоуметрия (УФМ).

Урофлоуметрия – обследование мочевыделительной системы

При проведении этого обследования у мужчин и женщин оцениваются основные параметры выделения мочи (уродинамики). Это безболезненная, безвредная, безопасная процедура, не имеющая противопоказаний, которая может многое рассказать о состоянии мочевыделительной системы. Исследование также считается эффективным скрининговым (профилактическим) методом диагностики урологических заболеваний.

Показания к проведению урофлоуметрии

- Доброкачественное увеличение предстательной железы.

- Новообразования простаты – различные формы рака, аденома.

- Опухоли органов малого таза, в том числе мочевого пузыря.

- Воспалительный процесс в предстательной железе – простатит.

- Подозрение на закупорку мочевыводящих путей камнем или кровяным сгустком.

- Опущение (птоз) мочевого пузыря.

- Нарушение работы нервов (иннервации), при которых мочевой пузырь не получает сигналы на опорожнение.

- Перенесенные травмы мочевого пузыря и позвоночника, которые могли оказать негативное влияние на уродинамику.

- Сужение (стриктура) уретры.

- Поражение шейки мочевого пузыря – нижнего узкого отдела, из которого отходит уретра. Наиболее частый вариант такой патологии- сужение (склероз), вызванный хроническим воспалительным процессом.

- Цистит- воспаление мочевого пузыря.

- Нарушения работы в мочевыделительной системе у женщин.

- Недержание мочи (энурез).

Мужчинам старше 50 лет желательно периодически делать урофлоуметрию даже при отсутствии жалоб. В этом возрастном периоде часто развиваются патологии мочевыводящих путей и простаты, которые можно выявить с помощью такой диагностической процедуры.

Принцип урофлоуметрии

Чтобы понять принцип этой процедуры, нужно представить как устроены и работают мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

Мочеполовая система

Моча, выделяемая почками, по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, где собирается для дальнейшего выделения. Этот полый орган изнутри покрыт слизистой оболочкой с множеством нервных окончаний. Их раздражение приводит к возникновению позывов в туалет.

Нервы, регулирующие работу органа, идут от нижнего подчревного сплетения и тазовых нервов. Регулируется процесс выделения урины сторожевым центром мочеиспускания, находящимся в головном мозге.

Под слизистой оболочкой пузыря находится мышечный слой – детрузор или мышца, выталкивающая мочу. Благодаря ее сокращениям, урина выталкивается через его узкую часть органа – шейку в мочеиспускательный канал (уретру). Мочевой пузырь снабжен круговой мышцей – сфинктером, благодаря которому можно удерживать позывы в туалет.

Уретра у мужчин проходит сквозь предстательную железу и заканчивается отверстием на головке полового члена. У женщины мочеиспускательный канал открывается на вульве, примерно на 2 см выше клитора.

При заполнении объема мочевого пузыря урина начинает давить на нервные окончания, которыми покрыта его слизистая. По мере нарастания давления усиливается позыв к мочеиспусканию. Раздражение по нервам поступает в головной мозг, который дает сигнал о необходимости сходить в туалет.

В норме взрослые сдерживают выделение урины. Отсутствие возможности контролировать выделение мочи называется недержанием (энурезом).

Процесс мочеиспускания у женщин и мужчин отличается:

- У женщин моча выдавливается в короткий мочеиспускательный канал, из которого довольно быстро выходит наружу. Препятствий на этом пути практически не бывает, поэтому у слабого пола нарушения уродинамики встречаются гораздо реже.

- Мужская мочевыделительная система устроена сложнее женской. До выхода из организма урина преодолевает расстояние 17-23 см, причём ей нужно пройти через предстательную железу окружающую уретру, миновать половой член и только после этого выделиться наружу.

Если на каком-то из этих этапов произойдет сбой, у больного будут наблюдаться задержка мочевыделения, его затрудненность или недержание. Может вырасти количество остаточной (невыведенной) мочи, скопившейся внутри пространства мочевого пузыря.

Работой мочевыделительных органов управляет нервная система. Она отвечает за своевременное поступление сигналов от переполненного мочевого пузыря и формирует позывы к мочеиспусканию в сторожевом центре, находящемся в варолиевом мосту головного мозга. Травмы, опухоли и другие патологические процессы в головном и спинном мозге влияют на этот процесс.

Поэтому нарушения уродинамики может быть вызваны:

- Слабостью или дискоординацией работой мышц – детрузора, выталкивающего урину, и сфинктера, сдерживающего мочевыделение.

- Препятствиями на выходе из мочевого пузыря – камнями, опухолями, склерозом тканей.

- Препятствиями, возникающими на протяжении мочеиспускательного канала – сужениями, рубцовыми изменениями, сдавлением увеличенной предстательной железой, утолщением слизистой, вызванным воспалительными процессами.

- Неправильной работой нервной системы, возникшей после травм, опухолей, дегенеративных процессов в головном и спинном мозге, и даже психическими факторами.

Поскольку полноценность мочеиспускания определить визуально невозможно, больных направляют на урофлоуметрию. Во время нее показатели уродинамики определяются с помощью специального прибора урофлоуметра.

Урофлоуметр

Только по результатам урофлоуметрии определить болезнь невозможно, поскольку любое нарушение может быть вызвано разными причинами. Однако такая диагностика направляет поиск заболевания в нужное русло и значительно упрощает диагностику.

Подготовка к проведению урофлоуметрии для мужчин и женщин

Подготовка к процедуре не зависит от пола больного. Чтобы врач мог лучше понять процессы, проходящие в мочеполовой системе пациента, больным нужно в течение минимум трех дней до процедуры заполнять график мочеиспусканий. Фиксируются время и количество выделившейся мочи, отмечается объём и время выпитой жидкости, в который, кроме напитков, включается жидкая основа, входящая в состав блюд, например, супов.

В течение суток перед исследованием нельзя принимать лекарства, влияющие на мочевыделение:

- Мочегонные препараты.

- Спазмолитики – но-шпу, спазмалгон, спазган и их аналоги.

- Антихолинергические средства – атропин, циклодол, некоторые средства для лечения болезни Паркинсона.

Поэтому о приеме лекарств обязательно нужно сообщить врачу. Возможно, от них придется на время отказаться, чтобы не исказить результаты диагностики.

На процедуру нужно прийти с полным мочевым пузырем. Идеальный объем урины, необходимый для проведения исследования, составляет 150 мл. Однако слишком долго копить мочу не стоит – увеличение объёма более 500 мл значительно удлиняет время выходя мочи и может исказить данные.

Как проводится урофлоуметрия

Принцип урофлоуметрии основан на регистрации объема, веса и измерении скорости потока мочи. Больной мочится в специальную воронку, соединенную с емкостью для сбора урины. Существуют аппараты, в которые нужно мочиться стоя, но есть и урофлоуметры в виде стульчика с воронкой. Такая сидячая конструкция применяется при урофлоуметрии у женщин и мужчин, которые не могут по состоянию здоровья помочиться в стоячем положении.

Для получения максимально точных показателей урофлоуметрии мочеиспускание проводится в наиболее удобном положении. Это фактор особенно важен для мужчин. На выделение мочи влияют разные факторы, даже присутствие медицинского работника. Поэтому при любом физическом или психологическом дискомфорте, нужно обязательно сообщить врачу.

Пациент – мужчина или женщина мочится в специальную емкость, установленную на устойчивой платформе. Эта часть прибора для проведения урофлоуметрии оснащена тензодатчиками, реагирующими на давление, и электронным записывающим устройством с микропроцессором. В результате прибор выдает график мочеиспускания в виде кривой.

Новейшие модели могут отправлять данные на персональные или карманные компьютеры через беспроводные каналы WiFi или BlueTooth.

В конце измеряют объем остаточной мочи с помощью УЗИ или выводят оставшуюся урину катетером – специальной трубочкой, вставляемой в мочевой пузырь. Это нужно для определения эффективности работы мочевыделительной системы. Объем выделенной и оставшейся урины измеряют и записывают.

Результат урофлоуметрии – это график в виде кривой. По его горизонтальной оси отмечается время мочеиспускания, а по вертикальной – количество выделяемой мочи. Кривая может быть различной конфигурации, зависящей от работы мочевыделительных органов.

Расшифровать полученные данные может только врач, который хорошо разбирается в анатомии, физиологии и обладает клиническим и диагностическим опытом. В этом случае исследование действительно будет полезным.

Пройти урофлоуметрию и расшифровать результаты графика можно, обратившись к специалистам Университетской клиники. Доктора объяснят полученные данные, назначат дополнительные исследования, поставят диагноз, проведут лечение и проконтролируют его результат.

Продолжение статьи

- Часть 1. Что такое урофлоуметрия. Показания. Подготовка. Как делают. Что показывает урофлоуметрия. Где ее делают

- Часть 2. Как расшифровать результаты урофлоуметрии. Нормы и патологии. Что делать, если результаты урофлоуметрии оказались плохими

Источник

Осмотр

При осмотре необходимо обращать внимание на особенности общего и физического развития, на состояние подкожного жирового слоя, мышц (похудание, увеличение массы тела, в том числе за счет задерживающейся жидкости), изменение цвета кожных покровов, появление геморрагических и других изменений (стрии, трофические нарушения).

Нарушения сознания обычно наблюдаются у больных с терминальной почечной недостаточностью, когда развивается уремическая кома, сопровождающаяся запахом аммиака изо рта и «большим» шумным дыханием Куссмауля. У больных, находящихся на программном гемодиализе, иногда возникают психозы или своеобразная деменция, связанная с ретенцией алюминия при плохой очистке используемой воды.

При остром гломерулонефрите и нефропатии беременных наблюдаются возбуждение, кратковременные судорожные припадки с прикусыванием языка, нарушением зрения (так называемая почечная эклампсия, связанная с гипертоническим синдромом, гиперволемией и отеком мозга).

Отеки – важный и характерный признак заболевания почек. Выраженность их различна: от пастозности лица, стоп до анасарки с обнаружением жидкости в полостях. Почечные отеки следует дифференцировать от сердечных, алиментарных, обменно-электролитных и эндокринных. Задержка жидкости может наблюдаться при отсутствии явных отеков. Для выявления таких скрытых отеков следует контролировать изменения массы тела и сопоставлять ее с изменением диуреза, проводить волдырную пробу Олдрича (изотонический раствор натрия хлорида 0,2 мл, введенный внутрикожно, рассасывается быстрее чем за 40 мин).

Обращает на себя внимание бледность кожных покровов, развивающаяся в ранней стадии нефрита еще при отсутствии анемии. Анемическая бледность, сухость и легкий желтушно-зеленоватый оттенок (прокрашивание задерживающимися урохромами) кожных покровов отмечается у больных с выраженной хронической почечной недостаточностью.

При осмотре больного необходимо обращать внимание на характерные для генетических нефропатий стигмы дисэмбриогенеза: высокое небо, аномалии костной системы (поли- и синдактилия, дисплазия коленной чашечки и ногтей), заячья губа, волчья пасть, нарушения слуха и зрения.

Лишь значительное увеличение почки (большая киста, в том числе паразитарная, гидронефроз, большая опухоль почки) может привести к асимметрии живота, а накопление гноя в паранефральной клетчатке (паранефрит) может обусловить сглаживание соответствующей половины поясницы. В последнем случае обращает на себя внимание вынужденное положение больного – лежа с согнутой в суставах ногой на больной стороне.

Пальпация почек и мочевого пузыря

В норме почки почти никогда не пальпируются. Лишь у очень худощавых людей астенической конституции (чаще у женщин) иногда удается прощупать нижний полюс правой почки, которая располагается в забрюшинном пространстве несколько ниже, чем левая. Чаще всего почки прощупываются при их увеличении вследствие какого-то заболевания (опухоль, поликистоз и др.) или же при их опущении (нефроптозе).

Пальпация почек может проводиться при различном положении больного: на спине, на боку (по Израэлю), стоя, сидя, в коленно-локтевом положении и т.д. В большинстве случаев, однако, почки пальпируют в горизонтальном положении больного, а также в положении пациента стоя. В первом случае пальпация почек оказывается обычно более удобной, поскольку она выполняется при большем расслаблении мышц брюшного пресса. В то же время при пальпации почек в положении стоя (по методу С.П. Боткина) можно иногда лучше выявить их опущение.

При пальпации почек в горизонтальном положении по методу Образцова-Стражеско больной лежит на спине с вытянутыми ногами; руки его располагаются на грудной клетке, мышцы живота максимально расслаблены. Врач, как и обычно в таких случаях, сидит на стуле справа от больного.

При пальпации правой почки врач подкладывает ладонь своей левой руки под поясничную область больного таким образом, чтобы кончики пальцев находились вблизи позвоночника, а указательный палец располагался чуть ниже XII ребра. При пальпации левой почки ладонь продвигают дальше и располагают под левой поясничной областью.

Несколько согнутые четыре пальца правой руки устанавливают чуть ниже реберной дуги перпендикулярно брюшной стенке кнаружи от латерального края соответствующей (правой или левой) прямой мышцы живота.

При выдохе больного на фоне возникающего при этом расслабления мышц брюшной стенки пальпирующие пальцы постепенно погружают вглубь брюшной полости, тогда как ладонью левой руки, напротив, надавливают на поясничную область, стремясь как бы приблизить ее к пальпирующей правой руке.

Во многих учебниках и руководствах обычно указывают, что погружение правой руки продолжают до появления ощущения соприкосновения ее пальцев с подложенной на поясничную область левой рукой. На практике студентам нередко не удается получить такого ощущения, в результате чего вся методика пальпации почек остается для них порой не совсем понятной.

Здесь следует иметь в виду, что термин «ощущение соприкосновения двух рук», используемый при характеристике пальпации почек, нужно понимать с определенной осторожностью. Нетрудно заметить, что при пальпации почек между правой и левой руками врача соответственно окажутся: толстый слой поясничных мышц, петли кишечника, заполненные содержимым, мышцы передней брюшной стенки, слой подкожной жировой клетчатки и сама кожа. Имея между двумя руками такую «прокладку», которая нередко бывает внушительной толщины, получить ощущение «соприкосновения» двух рук на практике удается не так часто. В этой связи некоторые авторы с целью уменьшения толщины указанной «прокладки» совершенно справедливо рекомендовали назначать слабительное накануне пальпации почек. Поэтому во многих случаях пальцы правой руки погружают вглубь брюшной полости ровно настолько, насколько это позволяют расслабление мышц брюшного пресса и толщина брюшной стенки больного.

Достигнув «предела» погружения пальцев правой руки и надавливая одновременно ладонью левой руки на поясничную область, просят больного сделать глубокий вдох «животом». Если почка доступна пальпации, то ее нижний полюс подойдет под пальцы правой руки. Придавливая почку к задней стенке брюшной полости, пальцы делают по ее передней поверхности скользящее движение вниз, хорошо ощущая в момент «соскальзывания» нижний полюс почки.

В момент пальпации удается также определить форму почки (в норме – бобовидную), величину (в норме длинник почки составляет около 12 см, поперечник – около 6 см), подвижность, консистенцию (обычно плотную, упругую, эластичную), поверхность (гладкую). Как правило, пальпация почки оказывается для пациента безболезненной, однако у части пациентов может появляться в момент пальпации неприятное ощущение, напоминающее тошноту.

В тех случаях, когда отчетливо прощупывается нижний полюс почки, можно уже говорить о наличии нефроптоза I степени. При нефроптозе 11 степени удается пальпировать не только нижний, но и верхний полюс почки, а при нефроптозе III степени подвижность почки настолько возрастает, что она может определяться в паховой области, переходя иногда даже в другую половину живота. При этом, как правило, увеличивается подвижность и второй почки.

Указанные выше свойства, получаемые при ощупывании почки, могут изменяться при различных заболеваниях. Так, при опухолевом поражении, и поликистозе почка увеличивается в размерах, а ее поверхность становится бугристой. При гидронефрозе почка приобретает очень мягкую консистенцию и дает даже в некоторых случаях ощущение флюктуации.

Пальпируемую почку необходимо отличать от печени, желчного пузыря, селезенки, печеночного или селезеночного изгиба ободочной кишки. Прежде всего почка отличается от указанных органов своей характерной бобовидной формой, а от желчного пузыря и толстой кишки – своей более плотной консистенцией.

Печень, в отличие от правой почки, расположена более поверхностно, и для ее определения не нужно погружать пальпирующие пальцы глубоко в брюшную полость. От селезенки левая почка отличается своим более вертикальным и медиальным положением. При пальпации почки создается впечатление, что она как бы «ускользает» вверх; при пальпации печени и селезенки такого ощущения не возникает. Перкуссия над областью почек, прикрытых петлями кишечника, дает, в отличие от перкуссии над печенью и селезенкой, тимпанический звук.

Наконец, почка обладает способностью к баллотированию (прием Гюйона). В тех случаях, когда почка пальпируется, можно нанести пальцами левой руки короткие быстрые толчки по поясничной области. При этом почка приблизится к пальпирующим пальцам правой руки и, ударившись о них, отойдет назад. Подобное баллотирование не является характерным при пальпации печени и селезенки.

Пальпация почек в вертикальном положении больного проводится аналогичным образом. При этом пациент становится лицом или чуть боком к врачу, сидящему на стуле.

Метод пальпации иногда применяется и для исследования мочевого пузыря. Пустой мочевой пузырь не прощупывается. При значительном переполнении мочевого пузыря его удается пропальпировать в лобковой области в виде округлого эластичного образования.

В некоторых случаях у больных, страдающих мочекаменной болезнью, при пальпации выявляются характерные болезненные точки. К ним относятся реберно-позвоночниковая точка (в углу между XII ребром и позвоночником), верхняя и нижняя мочеточниковые точки. Первая из них располагается у наружного края прямой мышцы живота на уровне пупка, вторая – в месте пересечения линии, соединяющей передние верхние ости подвздошных костей с вертикальной линией, проходящий через лобковый бугорок.

Определение симптома Пастернацкого и перкуссия мочевого пузыря

Перкуссия над областью почек, прикрытых спереди петлями кишечника, дает в норме тимпанический звук. Однако при значительном увеличении почки она отодвигает петли кишечника, в результате чего над ней при перкуссии может появляться тупой звук.

В диагностике многих заболеваний почек применяют метод поколачивания – определение симптома Пастернацкого. Оценивая этот симптом, врач кладет свою левую руку на область XII ребра справа и слева от позвоночника и ребром ладони (или кончиками согнутых пальцев) правой руки наносит по ней короткие несильные удары. Симптом Пастернацкого определяют обычно в положении больного стоя или сидя, однако при необходимости проверить его можно и в положении пациента лежа, подкладывая руки под поясничную область и нанося ими толчки.

В зависимости от того, появляются ли у пациента в момент нанесения ударов болевые ощущения и насколько они оказываются интенсивными, симптом Пастернацкого расценивается как отрицательный, слабоположительный, положительный и резкоположительный. Положительный симптом Пастернацкого отмечается при мочекаменной болезни (особенно в момент печеночной колики), остром пиелонефрите, паранефрите и т.д. Следует, однако, иметь в виду, что положительный симптом Пастернацкого может наблюдаться при остеохондрозе позвоночника с выраженным корешковым синдромом, заболеваниях ребер, поясничных мышц, а иногда и при заболеваниях органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы и др.).

Метод перкуссии применяют и для определения положения верхней границы мочевого пузыря. При этом, расположив палец-плессиметр горизонтально, перкуссию ведут по средней линии в направлении сверху вниз, начиная приблизительно от уровня пупка. В тех случаях, когда мочевой пузырь пуст, тимпанический звук сохраняется вплоть до лонного сочленения. При переполнении мочевого пузыря перкуторпо в области его верхней границы обнаруживается переход тимпанического звука в тупой. Выстояние верхней границы мочевого пузыря над лобком отмечают в см.

Аускультация почек

Очень важна аускультация области почек, почечных сосудов, которую необходимо проводить у всех больных с заболеванием почек, как и у лиц, имеющих повышенные цифры артериального давления, асимметрию пульса на руках, но по существу такая аускультация живота в околопочечной зоне с обеих сторон должна быть обязательной при обследовании всех больных.

Выявление шума (стенотического систолического) в области почек заставляет думать о возможном поражении почечных артерий (врожденный или приобретенный стеноз почечной артерии) или аорты в данном участке (артериит, атеросклероз с образованием бляшек в местах отхождения почечной артерии), что затем верифицируется специальным ангиографическим исследованием. Артериальное давление следует измерять на обеих руках (асимметрия аретриального давления), а также на ногах.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]

Источник