Малыш задевает мочевой пузырь

Тазовое предлежание плода – частый повод для беспокойства во время беременности. Однако главное тут – не начинать волноваться слишком рано. Довольно долго малышу будет достаточно места в матке для свободного плавания, кульбитов и элегантных разворотов.

В сроке до 28 недель беременности попкой или ножками к выходу лежит 20-25 % плодов, но лишь 7-16 % остается в таком положении до 32 недель беременности. К сроку родов большинство детишек разворачиваются головкой вниз, готовясь к выходу в большой мир, и только 3-4 % упрямцев продолжают «сидеть на попе ровно»1.

Причины тазового предлежания

В большинстве случаев тазовое предлежание возникает без видимой причины, просто как один из вариантов расположения плода в матке. Однако в 15 % случаев найти объяснение такому поведению можно – что-то мешает ребенку занять другую позицию. Так бывает при многоплодных беременностях, при многоводии или маловодии (амниотической жидкости слишком много или слишком мало), при аномалиях развития матки (седловидность или двурогость) или миомах матки, в случаях, когда плацента перекрывает выход из матки.

Как диагностируют «поворот не туда»

Врачи акушеры-гинекологи последние 100 лет определяют расположение плода в матке руками с помощью приемов Леопольда. Когда на приеме или в роддоме врач трогает живот беременной женщины руками, он занимается именно этим – уточняет расположение плода в матке. Точность наружного акушерского обследования довольно высока, но не стопроцентна.

В 1991 году провели любопытное исследование2 – опытный клиницист осмотрел 138 женщин в сроке беременности от 30 до 41 недель, а после этого всем пациенткам выполнили УЗИ. Эксперт выявил три из восьми тазовых предлежаний и в шести случаях ошибочно диагностировал тазовое. Ошибиться очень просто при ожирении матери, полном мочевом пузыре, миоме матки, многоводии или расположении плаценты по передней стенке. Уточнить предлежащую часть помогает влагалищное исследование или УЗИ.

Часто женщины и сами догадываются, что малыш «сидит на попе»: когда головка плода, подпирающая диафрагму, мешает дышать или ребенок активно пинает маму в нижней части живота.

Попытки «изменить направление»

В сроке 36-38 недель можно предпринять попытку наружного поворота плода. Метод этот непростой и имеет ряд ограничений. Эта процедура проводится под ультразвуковым контролем, контролем сердцебиения плода и только в условиях акушерского стационара, где есть возможность быстро прекратить поворот в случае внезапных проблем (отслойка плаценты или излитие околоплодных вод) и выполнить кесарево сечение.

Считается, что наружный акушерский поворот проходит успешно в половине случаев, но есть особенно хитромудрые плоды, которые после успешного разворота снова возвращаются в исходное положение. Как проводится наружный поворот, любопытные могут посмотреть на сайте ВОЗ.

Методики ведения родов

Помощь при родах в тазовом предлежании имеет свои особенности. Первое пособие было предложено французским врачом Жаком Гиему (Jacques Guillemeau) в 1609 году. Позднее многие выдающиеся врачи предлагали свои варианты ведения таких родов. В нашей стране принято пособие, предложенное Наполеоном Аркадьевичем Цовьяновым в 1928 году. Суть метода – сохранять членорасположение плода до рождения головки.

Немецкий ученый Эрих Брахт в 1936 году предложил аналогичный метод ведения родов, но в сочетании с давлением на головку через дно матки. Эти методы живы до сих пор, но у нас в стране это «пособие по Цовьянову», а в Германии – «метод Брахта».

Читайте также:

Кесарево сечение – панацея или нет?

Сделают ли кесарево?

В России до 1959 года роды при тазовых предлежаниях велись через естественные родовые пути, но для снижения родового травматизма и перинатальной смертности было предложено завершать беременность с тазовым предлежанием кесаревым сечением. Однако в настоящее время в нашей стране тазовое предлежание само по себе – не повод для операции.

Должны быть дополнительные факторы риска, например – тазовое предлежание плода с предполагаемой массой плода 3600 и более граммов, тазовое предлежание в сочетании с другими относительными показаниями к операции, тазовое предлежание одного плода при многоплодной беременности. В таких случаях операция проводится в плановом порядке в сроке 39 недель беременности.

В сущности, основные страхи врачей связаны с невозможностью точно определить, пройдет ли рождающаяся последней головка плода через тазовое кольцо матери. Кроме того, роды в тазовом предлежании часто осложняются выпадением петель пуповины. В этом случае рождающийся малыш пережимает пуповину, перекрывая собственное кровоснабжение.

Имеет значение и то, что ряды акушеров-гинекологов, умеющих виртуозно выполнять пособия, стремительно редеют, поэтому вполне возможно, что скоро кесарево все же станет преобладающим методом для таких случаев.

Женщинам, планирующим естественные роды в тазовом предлежании, стоит серьезно подойти к выбору врача и родовспомогательного учреждения, оценив соотношение рисков.

Оксана Богдашевская

Фото istockphoto.com

1 Hickok DE, Gordon DC, Milberg JA. The frequency of breech presentation by geional age at birth: a large population-based study // Am J Obstet Gynecol. 1992 Mar; 166(3): 851-2.

2 Thorp JM Jr, Jenkins T, Watson W. Utility of Leopold maneuvers in screening for malpresentation // Obstet Gynecol. 1991 Sep; 78 (3 Pt 1): 394-6.

Источник

10 января 2017

Алексеева Инна

Акушер-гинеколог, Врач высшей категории

Подписывайтесь на наш Instagram! Полезная информация о беременности и родах от ведущих акушеров-гинекологов Москвы и зарубежных экспертов: https://www.instagram.com/roddompravda/

Советы и мнения ведущих детских специалистов: https://www.instagram.com/emc.child/

Каждая беременная женщина с волнением и радостью ждет предстоящих родов. Чем ближе заветная дата, тем внимательнее будущая мама прислушивается к изменениям, происходящим в ее организме и в поведении малыша. Конечно, будущей маме хочется знать, по каким признакам можно понять, что роды не за горами.

Предвестниками родов принято называть внешние, реально ощутимые изменения в организме, которые являются непосредственной подготовкой к началу родовой деятельности. Ткани родовых путей – шейки матки, влагалища, вульвы, промежности – становятся достаточно эластичными, растяжимыми, но вместе с тем – весьма прочными и устойчивыми к разрывам. Шейка матки располагается по центру свода влагалища, укорачивается почти вдвое относительно своей обычной длины и значительно размягчается. Цервикальный канал – просвет шейки, соединяющий полость матки с влагалищем, – приоткрывается, в результате диаметр цервикального канала приблизительно равен 2-2,5 см. Головка плода должна опуститься максимально низко и плотно прижаться ко входу в малый таз. Безусловно, на такую значительную «перестройку» уходит не один день.

За подготовку к родам отвечают женские половые гормоны. В течение девяти месяцев беременности в организме будущей мамы «безраздельно властвует» прогестерон. Он обеспечивает нормальный тонус матки (расслабленное состояние мышц), выработку цервикальной слизи – слизистой пробки в шейке матки, предохраняющей плод от инфекции. От количества прогестерона во время беременности во многом зависят нормальное развитие и рост плода, необходимая концентрация в крови матери питательных веществ и кислорода, а также их своевременная и бесперебойная доставка малышу.

Незадолго до родов выработка прогестерона заметно снижается, на смену ему приходят эстрогены – женские половые гормоны. Увеличение эстрогенов в крови вызвано необходимостью подготовки организма к предстоящим родам. Именно эти гормоны отвечают за эластичность и проходимость родовых путей. От них зависит скорость раскрытия шейки матки в первом периоде родов. Во втором периоде, когда шейка матки полностью раскрылась и плод проходит по родовым путям, также очень важно, насколько эластичны и растяжимы стенки влагалища – от этого во многом будет зависеть длительность потужного периода. Наконец, само начало родовой деятельности зависит от уровня эстрогенов: схватки возникают в результате нервного импульса, который вызывается определенным уровнем («пиком») накопления эстрогенов.

Эти изменения являются нормой и не требуют внепланового визита к врачу или госпитализации. Предвестники родов – проявления плановой перестройки в организме будущей мамы, «последние штрихи» подготовки к предстоящему радостному событию.

Отсутствие явно ощутимых изменений накануне ожидаемой даты родов также не является патологией. Не все будущие мамы отмечают те перемены в самочувствии, которые принято называть предвестниками. Однако это не означает, что подготовки не происходит. В ряде случаев «последние приготовления» проходят незаметно для беременной. Поэтому не стоит волноваться или срочно обращаться к специалисту.

Появление любого из «предвестников» указывает на вероятность развития регулярной родовой деятельности в течение ближайших двух часов – двух недель. Ни одно из описываемых ощущений не дает стопроцентной гарантии, что в течение ближайших суток женщина станет мамой. Гормональная перестройка перед родами начинается приблизительно за две недели до предполагаемых родов. Теоретически, в течение этих двух недель в любое время беременная может отмечать те или иные перемены в самочувствии. Следовательно, отсутствие родовой деятельности через час, день и даже неделю после впервые отмеченных изменений не является патологией и не требует специальной консультации врача.

Изменения в самочувствии накануне родов, требующие немедленного обращения к врачу:

- Алые выделения из половых путей в любом количестве.

- Сильная боль в животе.

- Повышение артериального давления (выше 130/80 мм рт. ст.).

- Повышение температуры тела до 37.5°С и выше.

- Учащение сердцебиения (более 100 ударов в минуту).

- Сильная головная боль, рвота, нарушение зрения.

- Значительное увеличение отеков.

- Отсутствие, резкое уменьшение, резкое увеличение шевелений плода.

- Подозрение на подтекание околоплодных вод.

Снижение массы тела. Незадолго до предполагаемой даты родов будущая мама может отмечать некоторое «похудение». Снижение веса в этот период связано с выведением из организма излишков жидкости, то есть общим уменьшением отеков. Чем более выраженной была задержка жидкости во время беременности, тем большую массу «потеряет» беременная накануне родов. Во время беременности в организме всех будущих мам в большей или меньшей степени задерживается вода. Причиной является прогестерон – гормон, основной функцией которого является поддержание процессов беременности. Перед родами на смену прогестерону приходят эстрогены. Именно эстрогены выводят лишнюю жидкость из организма. Первые результаты становятся заметны на кистях, стопах и голенях. В зависимости от выраженности отеков снижение веса перед родами варьируется от 0,5 до 2,5 кг.

Изменение стула. Учащение и изменение консистенции физиологических отправлений накануне родов также связано с увеличением уровня эстрогенов и выведением жидкости из организма будущей мамы. Похожие изменения в организме небеременной женщины наблюдаются в период менструации. Стул может учащаться до 2-3 раз в день, одновременно может отмечаться некоторое разжижение каловых масс. Более частые позывы на дефекацию, резкое изменение цвета и запаха каловых масс в сочетании с тошнотой и рвотой является поводом для консультации с врачом – под такими «предвестниками» может маскироваться пищевая токсикоинфекция.

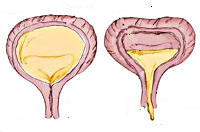

Опущение дна матки. Незадолго до родов малыш прижимается предлежащей частью (чаще всего это головка) к нижнему сегменту матки и утягивает ее вниз, прижимаясь ко входу в малый таз. Плод «группируется», принимая наиболее выгодное для себя положение на момент начала схваток. В результате таких «приготовлений» со стороны плода матка «проседает», и ее верхняя часть – дно – перестает оказывать давление на внутренние органы. После опущения дна матки у беременной пропадает одышка (становится легче дышать, появляется ощущение полноценного вдоха). Если в последний месяц у будущей мамы были отрыжка, изжога, чувство тяжести в желудке после приема пищи, при опущении дна матки эти явления исчезают. Однако, опустившись ниже к области малого таза, матка будет оказывать большее давление на расположенные там внутренние органы. К органам малого таза, в частности, относится мочевой пузырь. Он расположен непосредственно перед маткой, в нижней ее части. Позади матки на расстоянии нескольких сантиметров располагается ампула прямой кишки – выходной отдел кишечника. Нетрудно догадаться, каким будет результат давления на мочевой пузырь и прямую кишку: позывы в туалет перед родами могут заметно участиться.

Выделение слизистой пробки. Во время беременности железы слизистой оболочки цервикального канала (просвета шейки матки) выделяют специальный секрет. Он представляет собой густую, клейкую, желеобразную массу, образующую своеобразную пробку. Слизистая пробка полностью заполняет цервикальный канал, препятствуя проникновению бактериальной флоры из влагалища в полость матки. Таким образом, цервикальная слизь, или слизистая пробка шейки матки, предохраняет плод от восходящей инфекции. Перед родами, когда под действием эстрогенов шейка матки начинает размягчаться, канал шейки приоткрывается и цервикальная слизь, содержавшаяся в нем, может выделяться наружу. В этом случае будущая мама может обнаружить небольшие сгустки слизи желтовато-буроватого цвета, прозрачные, желеобразной консистенции, без запаха. Слизистая пробка может выделиться одномоментно или отходить по частям в течение суток. В последнем случае иногда отмечается легкий дискомфорт в виде «потягивания» внизу живота, напоминающий ощущения перед менструацией или во время нее. Однако чаще всего выделение слизистой пробки не сопровождается ощутимыми изменениями в самочувствии будущей мамы. После отхождения слизистой пробки не рекомендуется посещение бассейна, купание в водоемах и в ванне. При погружении в воду она заполняет влагалище; таким образом, при отсутствии слизистой пробки увеличивается риск инфицирования плода и оболочек через приоткрытую шейку матки.

Тренировочные схватки. Тренировочными или ложными называют такие схватки, которые появляются незадолго до родов и не являются собственно родовой деятельностью, так как не ведут к раскрытию шейки матки. Схватка по сути является единичным сокращением стенки матки; обычно такое сокращение длится несколько секунд. В момент схватки будущая мама ощущает постепенно нарастающее, а затем постепенно спадающее напряжение в области живота. Если в этот момент положить ладонь на живот, можно отметить, что живот становится очень твердым, но после схватки полностью расслабляется и опять становится мягким. Помимо непроизвольного напряжения матки, других изменений в самочувствии будущей мамы во время ложных схваток обычно не отмечается. Отличить тренировочные схватки от настоящих не сложно. В большинстве случаев ложные схватки слабые, безболезненные, нерегулярные или чередующиеся значительным промежутком (30 и более минут). Родовые схватки, напротив, отличаются регулярностью и постепенным нарастанием интенсивности. В отличие от ложных схваток, настоящие схватки приводят к видимому результату – раскрытию шейки матки. В сомнительных случаях простого акушерского осмотра будет достаточно для постановки точного диагноза. В остальных случаях тренировочные схватки, как и все предвестники родов, не требуют обращения к врачу или госпитализации. Ложные схватки могут повторяться в течение нескольких часов и затем прекращаются. Чаще всего они беспокоят беременную в вечерние и утренние часы в течение нескольких дней.

Дискомфортные ощущения. Последние недели перед родами многие беременные отмечают дискомфорт внизу живота и в районе крестца (область несколько ниже поясницы). Такие изменения в

самочувствии будущей мамы вызваны растяжением тазовых связок и увеличившимся притоком крови к органам малого таза. Обычно эти незначительные ощущения, описываемые как чувство «легкого томления» внизу живота, сравнимы с аналогичными явлениями в период накануне или во время менструации. Дискомфорт, как и тренировочные схватки, чаще беспокоят будущую маму в утренние и вечерние часы. Уровень дискомфорта минимален, он не должен волновать будущую маму и не требует врачебного вмешательства.

Все предвестники родов могут появляться в течение последних двух недель перед родами, их наличие, равно как и отсутствие, является нормой и не требует обращения к врачу. Важно научиться прислушиваться к изменениям в своем организме, не бояться перемен самочувствия, связанных с предродовой подготовкой, а главное – успеть морально и физически подготовиться к самому важному событию – рождению малыша.

Подписывайтесь на наш Instagram. Вас ждет полезная информация о беременности и родах от ведущих акушеров-гинекологов ЕМС.

Оценить

Средняя: 4,51 (240 оценок)

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь у детей – функциональные расстройства наполнения и опорожнения мочевого пузыря, связанные с нарушением механизмов нервной регуляции. Нейрогенный мочевой пузырь у детей может проявляться неконтролируемыми, учащенными или редкими мочеиспусканиями, ургентными позывами, недержанием или задержкой мочи, инфекциями мочевых путей. Диагноз нейрогенного мочевого пузыря у детей ставится по данным лабораторных, ультразвуковых, рентгенологических, эндоскопических, радиоизотопных и уродинамических исследований. Нейрогенный мочевой пузырь у детей требует комплексного лечения, включающего медикаментозную терапию, физиопроцедуры, ЛФК, хирургическую коррекцию.

Общие сведения

Нейрогенный мочевой пузырь у детей – резервуарная и эвакуаторная дисфункция мочевого пузыря, обусловленная нарушением нервной регуляции мочеиспускания на центральном или периферическом уровне. Актуальность проблемы нейрогенного мочевого пузыря в педиатрии и детской урологии обусловлена высокой распространенностью заболевания в детском возрасте (около 10%) и риском развития вторичных изменений мочевыводящих органов.

Зрелый, полностью контролируемый днем и ночью, режим мочеиспускания формируется у ребенка к 3-4 годам, прогрессируя от безусловного спинального рефлекса до сложного произвольно-рефлекторного акта. В его регуляции принимают участие кортикальные и субкортикальные центры головного мозга, центры спинальной иннервации пояснично-крестцового отдела спинного мозга, периферические нервные сплетения. Нарушение иннервации при нейрогенном мочевом пузыре у детей сопровождается расстройствами его резервуарно-эвакуаторной функции и может стать причиной развития пузырно-мочеточникового рефлюкса, мегауретера, гидронефроза, цистита, пиелонефрита, хронической почечной недостаточности. Нейрогенный мочевой пузырь значительно снижает качество жизни, формирует физический и психологический дискомфорт и социальную дезадаптацию ребенка.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей

Причины нейрогенного мочевого пузыря у детей

В основе нейрогенного мочевого пузыря у детей лежат неврологические нарушения разного уровня, приводящие к недостаточной координации активности детрузора и/или наружного сфинктера мочевого пузыря при накоплении и выделении мочи.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей может развиваться при органическом поражении ЦНС вследствие врожденных пороков (миелодисплазии), травм, опухолевых и воспалительно-дегенеративных заболеваний позвоночника, головного и спинного мозга (родовой травме, ДЦП, спинномозговой грыже, агенезии и дисгенезии крестца и копчика и др.), приводящих к частичному или полному разобщению супраспинальных и спинальных нервных центров с мочевым пузырем.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей может быть обусловлен неустойчивостью и функциональной слабостью сформировавшегося рефлекса управляемого мочеиспускания, а также нарушением его нейрогуморальной регуляции, связанным с гипоталамо-гипофизарной недостаточностью, задержкой созревания микционных центров, дисфункцией вегетативной нервной системы, изменением чувствительности рецепторов и растяжимости мышечной стенки мочевого пузыря. Основное значение имеет характер, уровень и степень поражения нервной системы.

Нейрогенный мочевой пузырь чаще встречается у девочек, что связано с более высокой эстрогенной насыщенностью, повышающей чувствительность рецепторов детрузора.

Классификация нейрогенного мочевого пузыря у детей

По изменению пузырного рефлекса различают гиперрефлекторный мочевой пузырь (спастическое состояние детрузора в фазу накопления), норморефлекторный и гипорефлекторный (гипотония детрузора в фазу выделения). В случае гипорефлексии детрузора рефлекс на мочеиспускание возникает при функциональном объеме мочевого пузыря, значительно превышающем возрастную норму, в случае гиперрефлексии – задолго до накопления нормального возрастного объема мочи. Наиболее тяжелой является арефлекторная форма нейрогенного мочевого пузыря у детей с невозможностью самостоятельного сокращения полного и переполненного мочевого пузыря и непроизвольным мочеиспусканием.

По приспособленности детрузора к нарастающему объему мочи нейрогенный мочевой пузырь у детей может быть адаптированный и неадаптированный (незаторможенный).

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря у детей может протекать в легких формах (синдром дневного частого мочеиспускания, энурез, стрессовое недержание мочи); среднетяжелых (синдром ленивого мочевого пузыря и нестабильного мочевого пузыря); тяжелых (синдром Хинмана – детрузорно-сфинктерная диссенергия, синдром Очоа – урофациальный синдром).

Симптомы нейрогенного мочевого пузыря у детей

Нейрогенный мочевой пузырь у детей характеризуется различными расстройствами акта мочеиспускания, тяжесть и частота проявлений которого определяется уровнем поражения нервной системы.

При нейрогенной гиперактивности мочевого пузыря, преобладающей у детей раннего возраста, отмечаются учащенные (> 8 раз/сутки) мочеиспускания малыми порциями, ургентные (императивные) позывы, недержание мочи, энурез.

Постуральный нейрогенный мочевой пузырь у детей проявляется только при переходе тела из горизонтального положения в вертикальное и характеризуется дневной поллакиурией, ненарушенным ночным накоплением мочи с нормальным объемом ее утренней порции.

Стрессовое недержание мочи у девочек пубертатного возраста может возникать при физической нагрузке в виде упускания небольших порций мочи. Для детрузорно-сфинктерной диссинергии характерны полная задержка мочеиспускания, микции при натуживании, неполное опорожнение мочевого пузыря.

Нейрогенная гипотония мочевого пузыря у детей проявляется отсутствующими или редкими (до 3-х раз) мочеиспусканиями при полном и переполненном (до 1500 мл) мочевом пузыре, вялым мочеиспусканием с напряжением брюшной стенки, ощущением неполного опорожнения из-за большого объема (до 400 мл) остаточной мочи. Возможна парадоксальная ишурия с неконтролируемым выделением мочи вследствие зияния наружного сфинктера, растянутого под давлением переполненного мочевого пузыря. При ленивом мочевом пузыре редкие мочеиспускания сочетаются с недержанием мочи, запорами, инфекциями мочевыводящих путей (ИМП).

Нейрогенная гипотония мочевого пузыря у детей предрасполагает к развитию хронического воспаления мочевых путей, нарушению почечного кровотока, рубцеванию почечной паренхимы и формированию вторичного сморщивания почки, нефросклероза и ХПН.

Диагностика нейрогенного мочевого пузыря у детей

При наличии расстройств мочеиспускания у ребенка необходимо проведение комплексного обследования с участием педиатра, детского уролога, детского нефролога, детского невролога и детского психолога.

Диагностика нейрогенного мочевого пузыря у детей включает сбор анамнеза (семейная отягощенность, травмы, патология нервной системы и др.), оценку результатов лабораторных и инструментальных методов исследования мочевой и нервной системы.

Для выявления ИМП и функциональных нарушений со стороны почек при нейрогенном мочевом пузыре у детей выполняют общий и биохимический анализ мочи и крови, пробу Зимницкого, Нечипоренко, бактериологическое исследование мочи.

Урологическое обследование при нейрогенном мочевом пузыре включают УЗИ почек и мочевого пузыря ребенку (с определением остаточной мочи); рентгенологическое исследование (микционную цистографию, обзорную и экскреторную урографию); КТ и МРТ почек; эндоскопию (уретроскопию, цистоскопию), радиоизотопное сканирование почек (сцинтиграфию).

Для оценки состояния мочевого пузыря у ребенка отслеживают суточный ритм (количество, время) и объем спонтанных мочеиспусканий при нормальном питьевом и температурном режиме. Высокую диагностическую значимость при нейрогенном мочевом пузыре у детей имеют уродинамическое исследование функционального состояния нижних мочевых путей: урофлоуметрия, измерение внутрипузырного давления при естественном заполнении мочевого пузыря, ретроградная цистометрия, профилометрия уретры и электромиография.

При подозрении на патологию ЦНС показано проведение ЭЭГ и Эхо-ЭГ, рентгенографии черепа и позвоночника, МРТ головного мозга ребенку.

Лечение нейрогенного мочевого пузыря у детей

В зависимости от типа, тяжести нарушений и сопутствующих заболеваний при нейрогенном мочевом пузыре у детей используют дифференцированную лечебную тактику, включающую немедикаментозную и медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство. Показано соблюдение охранительного режима (дополнительный сон, прогулки на свежем воздухе, исключение психотравмирующих ситуаций), прохождение курсов ЛФК, физиотерапии (лекарственного электрофореза, магнитотерапии, электростимуляции мочевого пузыря, ультразвука) и психотерапии.

При гипертонусе детрузора назначают М-холиноблокаторы (атропин, детям старше 5 лет – оксибутинин), трициклические антидепрессанты (имипрамин), антагонисты Ca+ (теродилин, нифедипин), фитопрепараты (валерианы, пустырника), ноотропы (гопантеновая кислота, пикамилон). Для лечения нейрогенного мочевого пузыря с ночным энурезом у детей старше 5 лет применяют аналог антидиуретического гормона нейрогипофиза – десмопрессин.

При гипотонии мочевого пузыря рекомендованы принудительные мочеиспускания по графику (каждые 2-3 часа), периодические катетеризации, прием холиномиметиков (ацеклидин), антихолинэстеразных средств ( дистигмин), адаптогенов (элеутерококк, лимонник), глицина, лечебные ванны с морской солью.

В целях профилактики ИМП у детей с нейрогенной гипотонией мочевого пузыря назначают уросептики в малых дозах: нитрофураны (фуразидин), оксихинолоны (нитроксолин), фторхинолоны (налидиксовая кислота), иммунокорригирующую терапию (левамизол), фитосборы.

При нейрогенном мочевом пузыре у детей выполняют внутридетрузорные и внутриуретральные инъекции ботулотоксина, эндоскопические хирургические вмешательства (трансуретральную резекцию шейки мочевого пузыря, имплантацию коллагена в устье мочеточника, операции на нервных ганглиях, ответственных за мочеиспускание), проводят увеличение объема мочевого пузыря с помощью кишечной цистопластики.

Прогноз и профилактика нейрогенного мочевого пузыря у детей

При правильной лечебной и поведенческой тактике прогноз нейрогенного мочевого пузыря у детей наиболее благоприятен в случае гиперактивности детрузора. Наличие остаточной мочи при нейрогенном мочевом пузыре у детей увеличивает риск развития ИМП и функциональных нарушений почек, вплоть до ХПН.

Для профилактики осложнений важно раннее выявление и своевременное лечение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у детей. Детям с нейрогенным мочевым пузырем необходимо диспансерное наблюдение и периодическое исследование уродинамики.

Источник