Локализация кровяных сосальщиков вены мочевого пузыря

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Кровяная двуустка или кровяная шистосома (Schistosoma haematobium) относится к паразитам типа плоских червей (Phylum Plathelminthes), классу сосальщиков или трематод (Trematoda Digenea), отряду Strigeidida, семейству Schistosomatidae.

S. haematobium инфекции по-прежнему является серьезной проблемой общественного здравоохранения в большинстве стран Африки и Ближнего Востока, уступая только малярии среди паразитарных заболеваний.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Эпидемиология

По статистике ВОЗ, во всем мире 180 млн. человек живут в эндемичных районах и 90 млн. заражены данным паразитом. По оценкам, из-за осложнений мочеполового шистосомоза ежегодно умирают почти 150 тыс. человек; общий коэффициент смертности – 2 на 1000 инфицированных пациентов в год.

[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]

Причины кровяной двуустки

Следует отметить, что кровяная двуустка – двуполый червь, сосуществующий в паре самец-самка. Соответственно, их строение несколько различается. Длина более широкого трубчатого тела самца не превышает 10-15 мм, в то время как более узкое тело самки может быть длиной 2 см. Каждый самец на брюшной части имеет уникальный гинекофоральный канал, в котором постоянно находится его самка.

На передней и брюшной частях тела имеются присоски, у самки сзади кишечного канала находится яичник с яйцепроводом, выходящим к половому отверстию. Размер овальных яиц в длину – около 0,15 мм, с одной стороны яйца имеют заостренную форму с шипиком. Внутри яиц находятся личинки – мирацидии.

[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]

Патогенез

Кровяная двуустка заразна для человека и вызывает паразитарное заболевание мочеполовой шистосомоз, который может привести к развитию патологических новообразований.

Строение и жизненный цикл кровяной двуустки

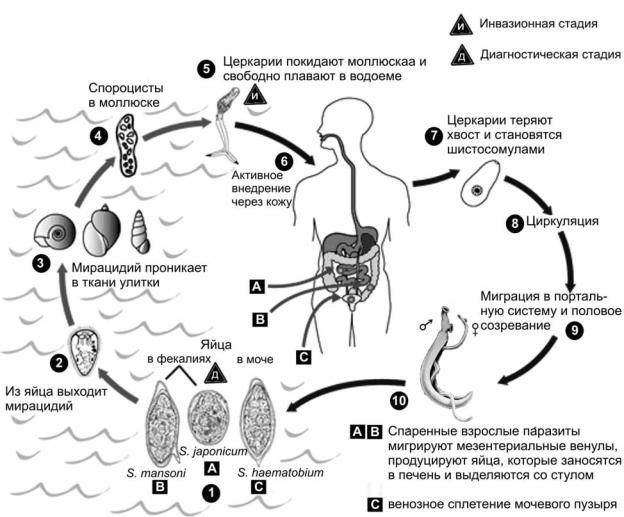

Жизненный цикл кровяной двуустки проходит в организмах двух хозяев. Промежуточным хозяином является пресноводные брюхоногие моллюски (улитки) семейства Planorbidae, рода Bulinuss, обитающие в водоемах Африки и Ближнего Востока. Окончательный хозяин – человек.

Первая личиночная стадия начинается, когда из попавших в воду яиц выходят мирацидии размером 0,2 мм, имеющие органы выделения (две пары протонефридий), а снаружи реснички, обеспечивающие свободное передвижение в воде. Проникая в организм улитки, мирацидии бесполым путем интенсивно делятся и образуют два поколения личинок-спороцист. Строение спороцисты обычное, в виде плеоморфного тела (мешочка), содержащего развивающиеся личинки. Из дочерних спороцист в течение 2-3 недель развиваются церкарии – третья личиночная стадия кровяной двуустки. Дорастая примерно до 0,3 мм, церкарии покидают тело улитки и снова оказываются в воде. Это инвазивная форма, поскольку у циркарии имеется раздвоенный хвост (furcocercous), и она быстро передвигается в поисках окончательного хозяина.

Пути заражения человека – внедрение церкарий через кожу в тело (когда человек соприкасается с застоявшейся или медленно текущей водой) и проникновение их в кровь. Паразитологи не исключают заражение при попадании воды в ЖКТ через рот.

Церкарии отбрасывают хвост и превращаются в шистосому, с током крови попадающих в мезентериальные венулы брюшной полости, ректальные венулы и венозное сплетение мочевого пузыря. Здесь из каждой шистосомы путем последовательной трансформации развивается взрослый спаренный червь, который брюшной присоской прикрепляется к стенке сосуда, а через ротовую присоску питается кровью.

Через 4-8 недель после заражения самки S. haematobium начинают откладывать яйца (по 200-3000 в день), которые поступательно перемещаются в направлении мочевого пузыря и мочеточников и, перфорируя стенку, проникают в мочевой пузырь. При мочеиспускании яйца выходят наружу и попадают в воду. И начинается новый жизненный цикл кровяной двуустки. Взрослые черви обычно живут в течение 2-5 лет, хотя некоторые способны прожить намного дольше.

[26], [27], [28], [29], [30], [31]

Симптомы кровяной двуустки

Не все яйца проникают в мочевой пузырь, многие из них с кровотоком оказываются в органах, где в окружении воспалительных клеток образуют характерные гранулемы в виде полипов. После гибели инкапсулированных яиц гранулемы отвердевают, вызывая различные патологии внутренних органов.

Мочеполовой шистосомоз, который вызывает кровяная двуустка, развивается не сразу. Ранние симптомы заражения данным паразитом проявляются примерно через сутки после проникновения двуустки: на этом месте на коже появляется зудящая папулезная сыпь и местный отек. Этот период продолжается около 4-5 дней.

В течение одного-двух месяцев симптомы инфицирования могут выражаться лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфатических узлов. В этот период, средняя продолжительность которого составляет от одной до трех недель, наблюдается анемия, повышение числа эозинофильных лейкоцитов в крови (эозинофилия) или снижение уровня тромбоцитов. Однако, как отмечают врачи, признаки на ранней стадии заболевания проявляются не у каждого, и течение болезни также индивидуально.

Спустя нескольких месяцев или даже лет, 50-70% инфицированных могут испытывать боли при мочеиспускании и дизурию, в моче появляется кровь (гематурия); также развивается уретральная обструкция и повреждение почек в виде обструктивной нефропатии.

При дисфункции мочевого тракта, которую вызывает кровяная двуустка, развивается гидронефроз (накопление мочи в почках); также может присоединиться любая бактериальная инфекция, что приводит к развитию цистита – с соответствующей симптоматикой. При эндоскопическом обследовании мочевого пузыря на нем выявляются гранулемы (скопления яиц S. haematobium), полипы, язвы, участки обызвествления или ороговения слизистой (лейкоплакия). В ходе обследования женщин с шистосомной инвазией обнаруживаются очаговые разрастания слизистой влагалища или шейки матки, фистулы уретры. Также могут развиваться кишечный полипоз, легочный артериит, сердечнососудистые проблемы, в том числе сердечная недостаточность и перипортальный фиброз.

[32], [33], [34], [35]

Осложнения и последствия

К поздним осложнениям хронического мочеполового шистосомоза специалисты также относят карциному мочевого пузыря, которая развивается из-за прогрессирующего разрушения его стенки.

[36], [37], [38], [39], [40], [41], [42]

Диагностика кровяной двуустки

Диагностика кровяной двуустки включает сбор анамнеза (пациент обязательно должен сообщить о посещении эндемичных районов) и анализ мочи (в ней выявляются яйца паразита). Яйца являются достаточно характерным диагностическим признаком. В некоторых случаях может применяться биопсия мочевого пузыря, прямой кишки или стенки влагалища.

[43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50]

Лечение кровяной двуустки

Обычно лечение кровяной двуустки проводят с помощью таких препаратов, как:

- Бильтрицид (Празиквантел): разовая пероральная доза рассчитывается по массе тела. По 20 мг/кг трижды в течение одних суток или однократный прием по 40 мг на каждый килограмм веса.

- Метрифонат: принимается в течение трех недель – раз в неделю по 10 мг на килограмм массы тела.

- Хикантон (Этренол): вводится внутримышечно один раз, доза определяется из расчета 2-3 мг на килограмм веса.

Корректирующие операции могут быть необходимы в случаях непроходимости мочевыводящих путей. Осложнения мочеполового шистосомоза следует лечить соответствующими методами и препаратами.

Профилактика

Профилактика заражения кровяной двуусткой и развития мочеполового шистосомоза является актуальной проблемой для эндемичных регионов, к которым относится более 50-ти стран Африки и Ближнего Востока.

Кровяная двуустка паразитирует преимущественно среди жителей сельских районов данных регионов, где обитают и улитки (промежуточные хозяева трематоды); многие виды деятельности человека также влияют на распределение паразитов, особенно строительство ирригационных каналов и оросительных систем.

Профилактические меры включают улучшение санитарных условий, биологический контроль популяции улиток, которые переносят кровяную двуустку, и применение моллюскицидов в борьбе с ними. Важную роль играет информирование местного населения и туристов, посещающих эндемичные районы.

[51], [52], [53], [54], [55], [56], [57]

Источник

КРОВЯНЫЕ СОСАЛЬЩИКИ, или шистосомы: Schistosoma haematobium, S. mansoni и S. Japonicum – биогельминты, возбудители шистосомозов. Заболевания распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом.

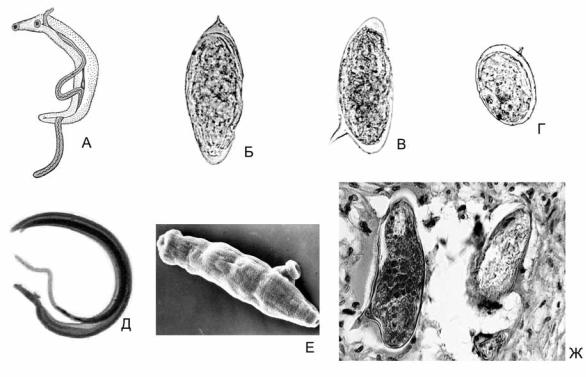

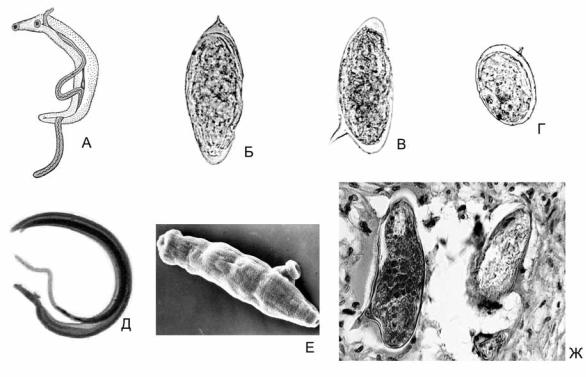

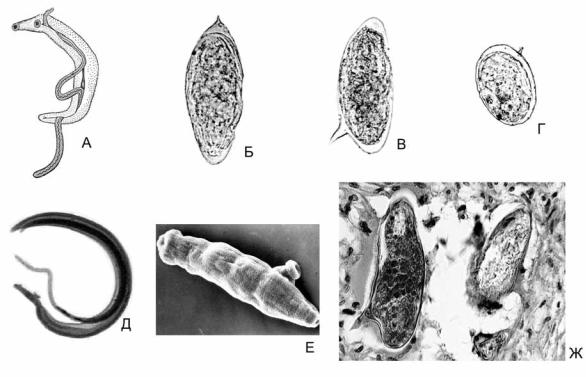

Морфологические особенности: кровяные сосальщики раздельнополы (рис.27). У самца тело шире и короче (10-15 мм), чем у самки (до 20 мм). Молодые особи (до 6 месяцев) живут раздельно, а затем соединяются попарно. Для этого на брюшной стороне самца имеется желобок (гинекофорный канал), в котором помещается самка. Самцы имеют развитую брюшную присоску, которая обеспечивает надежную фиксацию их к стенкам сосудов.

Рис. 27. Особенности морфологии возбудителей шистосомозов. А – схема строения марит, Б – яйцо S. haematobium (7х40), В – яйцо S. mansoni (7х40), Г – яйцо S. japonicum (7х40), Д – мариты (х20), Е – шистосомула (7х40), Ж – яйцо S. mansoni в стенке кишечника (7х40)

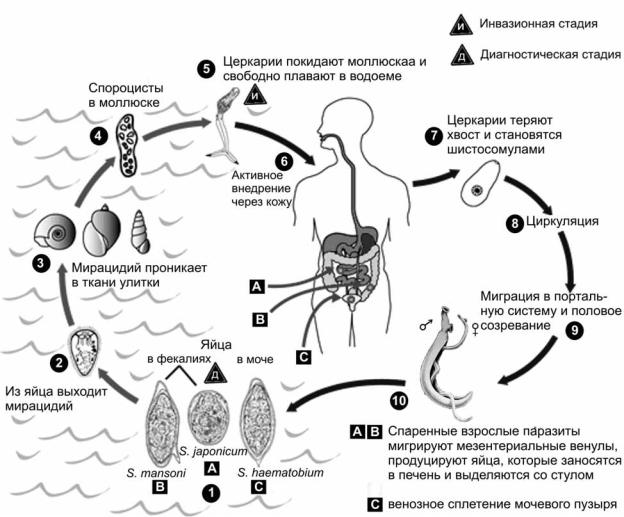

Цикл развития: основные хозяева – человек и различные млекопитающие, промежуточные хозяева – несколько видов пресноводных моллюсков (рис.28).

Рис. 28. Схема цикла развития возбудителей шистосомозов

Стадии жизненного цикла: марита – яйцо – мирацидий – спороциста I порядка – спороциста II порядка – церкарий.

Половозрелые особи локализованы в венах брюшной полости человека. После оплодотворения самки откладывают яйца в просвет мелких сосудов стенок полых органов (мочевого пузыря, кишечника и др.). Яйца имеют острые шипы, а зародыш выделяет протеолитические ферменты, с помощью которых яйца продвигаются через ткани в просвет органа. Для дальнейшего развития они попадают в воду и развиваются в теле моллюсков. Церкарии выходят из моллюсков, плавают в воде и активно внедряются в кожу или слизистые оболочки человека при купании, работе в воде (на рисовых полях и др.), питье воды из открытых водоемов. Одежда не препятствует проникновению церкариев. Проникшие в организм церкарии по лимфатическим и кровеносным сосудам попадают в правое предсердие,

правый желудочек сердца, затем в легкие, далее – в вены брыжейки, стенок толстого кишечника, мочеполовой системы.

У человека могут паразитировать и некоторые другие виды шистосом (S. intercalatum). В умеренном климате церкарии шистосом водоплавающих птиц (уток, чаек) могут вызывать у человека шистосомозные дерматиты.

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM – возбудитель урогенитального (мочеполового) шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Морфологические особенности: длина тела самца 10-15 мм, самки – до 20 мм. Тело покрыто шипами.

Особенности цикла развития: промежуточные хозяева – пресноводные моллюски родов Bullinus, Physopsis и др. Основные хозяева – человек и обезьяны. Взрослые особи живут в организме человека до 40 лет и локализуются в мелких венах малого таза, преимущественно мочевого пузыря, матки, верхней части влагалища.

Половозрелая самка продуцирует до 300 яиц в сутки, которые выделяются во внешнюю среду с мочой.

Патогенное действие:

Механическое (повреждение яйцами стенок мочеполовой системы: на слизистой оболочке мочевого пузыря наблюдаются признаки воспаления, язвы и полипозные разрастания).

Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами жизнедеятельности).

Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов

(поглощение питательных веществ, витаминов, форменных элементов крови). Мутагенное (в местах, эндемичных по шистосомозу, в 10 раз больше раковых заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей, чем в

благополучных районах).

Характерные симптомы: зуд и покалывание в месте внедрения церкариев в кожу, сыпь. В период миграции молодых шистосом появляется кашель с мокротой и даже кровохарканием, симптомы бронхиальной астмы, протекающей на фоне общего недомогания, головной боли, слабости и снижения аппетита.

В дальнейшем симптоматика обусловлена локализацией гельминтов и их яиц, степенью поражения мочевыводящих путей и половых органов. Характерными признаками являются дизурия (нарушение мочеиспускания), гематурия (выделение крови в конце мочеиспускания), болезненное мочеиспускание.

Осложнения: пиелонефрит, гнойные воспалительные процессы почек, поражение предстательной железы и семенных пузырьков, отек мошонки, частичная или полная импотенция, нарушения менструального цикла, самопроизвольные аборты, сепсис, уремия и др.

Лабораторная диагностика: нахождение яиц при микроскопическом исследовании мочи и биоптатов слизистой мочевого пузыря. Яйца S. haematobium овальные (150 х 60 мкм), вытянутые, с шипом на одном из полюсов (рис. 27). Часто применяют иммунологические методы (определение антител в сыворотке крови больных)

SСHISTOSOMA MANSONI – возбудитель кишечного шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Америке и на островах Карибского моря.

Морфологические особенности: размеры самца – до 10 мм, самки – до 15 мм, более крупные шипы на кутикуле.

Особенности цикла развития: основные хозяева – человек, крупный рогатый скот, собаки, грызуны; промежуточные хозяева – моллюски родов Planorbis, Phisopsis и др. Половозрелые особи локализованы в мезентериальных венах. Яйца откладывают в мелких венулах кишечника, откуда они проходят в полость кишки и с фекалиями попадают во внешнюю среду. Средняя продолжительность жизни взрослых паразитов в организме человека 8 – 30 лет.

Патогенное действие сходно с действием S. haematobium, но поражаются преимущественно кишечник и печень. Тяжелые осложнения наблюдаются при поражении печени заносящимися туда яйцами. Яйца могут попадать в малый круг кровообращения и вызывать закупорку сосудов легких.

Характерные симптомы: дерматит, зуд на месте внедрения церкариев, боли в животе, нерегулярный стул, примесь крови и слизи в фекалиях.

При массивной инвазии наблюдаются чередующиеся поносы и запоры, кровотечения из прямой кишки, иногда ее выпадение, тенезмы (ложные позывы), метеоризм, потеря веса. Поражения печени и увеличение селезенки встречаются у 50% больных. Печень становится плотной, позже развивается асцит. Характерны диарея, отеки нижних конечностей и живота.

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц шистосом в фекалиях и в биоптатах слизистой оболочки кишечника. Яйца S. mansoni овальные (150 х 70 мкм) с боковым крючкообразным шипом (рис. 27). Применяют иммунологические методы.

SCHISTOSOMA JAPONICUM – возбудитель японского шистосомоза (бильгарциоза, болезни Катаяма). Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Филиппины, Индонезия).

Морфологические особенности: гладкая поверхностью тела

(отсутствие шипов). Размеры тела самца – до 20 мм, самки – до 26 мм. Особенности цикла развития: основные хозяева – человек, дикие и

домашниемлекопитающие (обезьяны, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, крысы, собаки и др.). Промежуточные хозяева – моллюски рода Oncomelania. Пары гельминтов постоянно остаются на месте и продуцируют до 5 000 яиц в сутки. Локализация – воротная и мезентериальная вены.

Патогенное действие как и при кишечном шистосомозе, но более выражено, вследствие чего заболевание протекает тяжелее. Хроническое течение болезни приводит к развитию цирроза печени. Возможно занесение яиц гельминта в головной мозг.

Характерные симптомы аналогичны симптомам кишечного шистосомоза, но более выражены, в том числе дерматит и зуд. Начало яйцекладки шистосомами сопровождается следующей симптоматикой (“синдром Катаяма”): внезапное начало, лихорадка в течение 3-х недель и более, потеря аппетита, повышенная утомляемость, кашель, появление сыпи, отеки мягких тканей вокруг глаз, мошонки и крайней плоти.

Осложнения: судороги и эпилептиформные припадки, нарушения зрения и речи, временная потеря сознания.

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц в фекалиях или в биоптатах толстого кишечника. Яйца S. japonicum широкоовальные (80 х 60

мкм) с небольшим тупым боковым шипом (рис. 27). Применяют иммунологические методы.

Профилактика шистосомозов: личная – ограничение контактов с водой, в которой могут быть церкарии шистосом (не купаться, не умываться, не пить, не использовать для бытовых нужд такую воду). Общественная – выявление и лечение больных, уничтожение промежуточного хозяина, охрана водоемов от загрязнений человеческой мочой, санитарнопросветительная работа.

Источник

КРОВЯНЫЕ СОСАЛЬЩИКИ, или шистосомы: Schistosoma haematobium, S. mansoni и S. Japonicum – биогельминты, возбудители шистосомозов. Заболевания распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Морфологические особенности: кровяные сосальщики раздельнополы (рис.27). У самца тело шире и короче (10-15 мм), чем у самки (до 20 мм). Молодые особи (до 6 месяцев) живут раздельно, а затем соединяются попарно. Для этого на брюшной стороне самца имеется желобок (гинекофорный канал), в котором помещается самка. Самцы имеют развитую брюшную присоску, которая обеспечивает надежную фиксацию их к стенкам сосудов.

Рис. 27. Особенности морфологии возбудителей шистосомозов. А – схема строения марит, Б – яйцо S. haematobium (7х40), В – яйцо S. mansoni (7х40), Г – яйцо S. japonicum (7х40), Д – мариты (х20), Е – шистосомула (7х40), Ж – яйцо S. mansoni в стенке кишечника (7х40)

Цикл развития: основные хозяева – человек и различные млекопитающие, промежуточные хозяева – несколько видов пресноводных моллюсков (рис.28).

Рис. 28. Схема цикла развития возбудителей шистосомозов

Стадии жизненного цикла: марита – яйцо – мирацидий – спороциста I порядка – спороциста II порядка – церкарий.

Половозрелые особи локализованы в венах брюшной полости человека. После оплодотворения самки откладывают яйца в просвет мелких сосудов стенок полых органов (мочевого пузыря, кишечника и др.). Яйца имеют острые шипы, а зародыш выделяет протеолитические ферменты, с помощью которых яйца продвигаются через ткани в просвет органа. Для дальнейшего развития они попадают в воду и развиваются в теле моллюсков. Церкарии выходят из моллюсков, плавают в воде и активно внедряются в кожу или слизистые оболочки человека при купании, работе в воде (на рисовых полях и др.), питье воды из открытых водоемов. Одежда не препятствует проникновению церкариев. Проникшие в организм церкарии по лимфатическим и кровеносным сосудам попадают в правое предсердие,

правый желудочек сердца, затем в легкие, далее – в вены брыжейки, стенок толстого кишечника, мочеполовой системы.

У человека могут паразитировать и некоторые другие виды шистосом (S. intercalatum). В умеренном климате церкарии шистосом водоплавающих птиц (уток, чаек) могут вызывать у человека шистосомозные дерматиты.

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM – возбудитель урогенитального (мочеполового) шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Морфологические особенности: длина тела самца 10-15 мм, самки – до 20 мм. Тело покрыто шипами.

Особенности цикла развития: промежуточные хозяева – пресноводные моллюски родов Bullinus, Physopsis и др. Основные хозяева – человек и обезьяны. Взрослые особи живут в организме человека до 40 лет и локализуются в мелких венах малого таза, преимущественно мочевого пузыря, матки, верхней части влагалища.

Половозрелая самка продуцирует до 300 яиц в сутки, которые выделяются во внешнюю среду с мочой.

Патогенное действие:

Механическое (повреждение яйцами стенок мочеполовой системы: на слизистой оболочке мочевого пузыря наблюдаются признаки воспаления, язвы и полипозные разрастания).

Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами жизнедеятельности).

Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов

(поглощение питательных веществ, витаминов, форменных элементов крови). Мутагенное (в местах, эндемичных по шистосомозу, в 10 раз больше раковых заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей, чем в

благополучных районах).

Характерные симптомы: зуд и покалывание в месте внедрения церкариев в кожу, сыпь. В период миграции молодых шистосом появляется кашель с мокротой и даже кровохарканием, симптомы бронхиальной астмы, протекающей на фоне общего недомогания, головной боли, слабости и снижения аппетита.

В дальнейшем симптоматика обусловлена локализацией гельминтов и их яиц, степенью поражения мочевыводящих путей и половых органов. Характерными признаками являются дизурия (нарушение мочеиспускания), гематурия (выделение крови в конце мочеиспускания), болезненное мочеиспускание.

Осложнения: пиелонефрит, гнойные воспалительные процессы почек, поражение предстательной железы и семенных пузырьков, отек мошонки, частичная или полная импотенция, нарушения менструального цикла, самопроизвольные аборты, сепсис, уремия и др.

Лабораторная диагностика: нахождение яиц при микроскопическом исследовании мочи и биоптатов слизистой мочевого пузыря. Яйца S. haematobium овальные (150 х 60 мкм), вытянутые, с шипом на одном из полюсов (рис. 27). Часто применяют иммунологические методы (определение антител в сыворотке крови больных)

SСHISTOSOMA MANSONI – возбудитель кишечного шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Америке и на островах Карибского моря.

Морфологические особенности: размеры самца – до 10 мм, самки – до 15 мм, более крупные шипы на кутикуле.

Особенности цикла развития: основные хозяева – человек, крупный рогатый скот, собаки, грызуны; промежуточные хозяева – моллюски родов Planorbis, Phisopsis и др. Половозрелые особи локализованы в мезентериальных венах. Яйца откладывают в мелких венулах кишечника, откуда они проходят в полость кишки и с фекалиями попадают во внешнюю среду. Средняя продолжительность жизни взрослых паразитов в организме человека 8 – 30 лет.

Патогенное действие сходно с действием S. haematobium, но поражаются преимущественно кишечник и печень. Тяжелые осложнения наблюдаются при поражении печени заносящимися туда яйцами. Яйца могут попадать в малый круг кровообращения и вызывать закупорку сосудов легких.

Характерные симптомы: дерматит, зуд на месте внедрения церкариев, боли в животе, нерегулярный стул, примесь крови и слизи в фекалиях.

При массивной инвазии наблюдаются чередующиеся поносы и запоры, кровотечения из прямой кишки, иногда ее выпадение, тенезмы (ложные позывы), метеоризм, потеря веса. Поражения печени и увеличение селезенки встречаются у 50% больных. Печень становится плотной, позже развивается асцит. Характерны диарея, отеки нижних конечностей и живота.

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц шистосом в фекалиях и в биоптатах слизистой оболочки кишечника. Яйца S. mansoni овальные (150 х 70 мкм) с боковым крючкообразным шипом (рис. 27). Применяют иммунологические методы.

SCHISTOSOMA JAPONICUM – возбудитель японского шистосомоза (бильгарциоза, болезни Катаяма). Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Филиппины, Индонезия).

Морфологические особенности: гладкая поверхностью тела

(отсутствие шипов). Размеры тела самца – до 20 мм, самки – до 26 мм. Особенности цикла развития: основные хозяева – человек, дикие и

домашниемлекопитающие (обезьяны, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, крысы, собаки и др.). Промежуточные хозяева – моллюски рода Oncomelania. Пары гельминтов постоянно остаются на месте и продуцируют до 5 000 яиц в сутки. Локализация – воротная и мезентериальная вены.

Патогенное действие как и при кишечном шистосомозе, но более выражено, вследствие чего заболевание протекает тяжелее. Хроническое течение болезни приводит к развитию цирроза печени. Возможно занесение яиц гельминта в головной мозг.

Характерные симптомы аналогичны симптомам кишечного шистосомоза, но более выражены, в том числе дерматит и зуд. Начало яйцекладки шистосомами сопровождается следующей симптоматикой (“синдром Катаяма”): внезапное начало, лихорадка в течение 3-х недель и более, потеря аппетита, повышенная утомляемость, кашель, появление сыпи, отеки мягких тканей вокруг глаз, мошонки и крайней плоти.

Осложнения: судороги и эпилептиформные припадки, нарушения зрения и речи, временная потеря сознания.

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц в фекалиях или в биоптатах толстого кишечника. Яйца S. japonicum широкоовальные (80 х 60

мкм) с небольшим тупым боковым шипом (рис. 27). Применяют иммунологические методы.

Профилактика шистосомозов: личная – ограничение контактов с водой, в которой могут быть церкарии шистосом (не купаться, не умываться, не пить, не использовать для бытовых нужд такую воду). Общественная – выявление и лечение больных, уничтожение промежуточного хозяина, охрана водоемов от загрязнений человеческой мочой, санитарнопросветительная работа.

Источник