Камни в мочевом пузыре острая задержка мочи

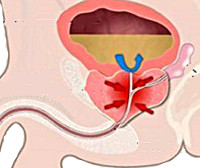

Камни мочевого пузыря – это проявление мочекаменной болезни, характеризующееся наличием в полости мочевого пузыря солевых или кальцифицированных конкрементов. Патология характеризуется болевым синдромом, расстройствами мочеиспускания, наличием крови в моче. Заболевание диагностируют по результатам УЗИ мочевых путей, общего анализа мочи, цистоскопии, цистографии. Основное лечение – фрагментация и удаление камней контактным способом (литотрипсией) или оперативным путем (в ходе открытой цистолитотомии).

Общие сведения

Камни мочевого пузыря (цистолитиаз), наряду с камнями в почках, мочеточниках и мочеиспускательном канале, являются одним из проявлений мочекаменной болезни. Их образование может быть обусловлено как нарушением физико-химических свойств мочи (растворимости содержащихся в ней органических и неорганических соединений), так и физиологическими факторами (врожденными или приобретенными обменными нарушениями: метаболическими, воспалительными, лекарственными и т. д.).

В зависимости от места и механизма формирования камни различаются по размеру, количеству, консистенции, типу поверхности, форме, цвету и химическому составу. Патология наблюдается преимущественно у мужского населения в детском (в первые 6 лет жизни) и пожилом возрасте (старше 50 лет). У взрослых пациентов камни мочевого пузыря состоят в основном из мочевой кислоты, а у детей – включают кристаллы мочевой кислоты, фосфаты и оксалаты кальция.

Камни мочевого пузыря

Причины цистолитиаза

Наиболее частой причиной образования камней у взрослых пациентов является инфравезикальная обструкция – нарушение свободного оттока мочи из-за препятствия в области шейки пузыря или уретры. Закупорка нижних мочевых путей может быть вызвана:

- стенозом шейки мочевого пузыря (болезнью Мариона),

- гиперплазией предстательной железы или раком простаты у мужчин,

- стриктурами уретры (после травмы, операции),

- воспалительными изменениями при мочеполовых инфекциях,

- паразитарными заболеваниями (мочеполовой шистосоматоз),

- лучевой терапией.

Механизм образования камней связан с невозможностью полного опорожнения мочевого пузыря, застоем и концентрацией остаточной мочи, приводящими к выпадению солевых кристаллов. Камнеобразованию способствуют нейрогенный мочевой пузырь, его опущение у женщин при цистотеле, имеющиеся дефекты внутренней мышечной оболочки, в т. ч. дивертикулы.

Иногда при наличии конкрементов в почках и верхних мочевых путях наблюдается миграция мелких камней по мочеточнику с дальнейшим появлением и персистенцией их в мочевом пузыре. Присутствие инородных тел (стентов, лигатур, катетеров и других посторонних предметов) в мочевом пузыре может вызывать отложение на них солей и образование камней. У детей к появлению камней в мочевом пузыре нередко приводит имеющийся баланопостит, осложненный фимозом и сужением наружного отверстия уретры.

Классификация

Камни мочевого пузыря могут быть одиночные (солитарные) и множественные, мелкие (микролиты) и крупные (макролиты), гладкие, шероховатые и фасетированные, мягкие и очень твердые; содержать мочевую кислоту, мочекислые соли, фосфаты или оксалаты кальция. В практической урологии различают камни первичные (образуются непосредственно в полости органа) и вторичные (формируются в почках и мочеточниках, затем мигрируют в мочевой пузырь). Вторичные камни, находясь в мочевом пузыре, могут дальше увеличиваться в размерах.

Симптомы цистолитиаза

В некоторых случаях наличие камней мочевого пузыря, даже довольно больших размеров, не проявляется какими-либо признаками. Клинические симптомы возникают при постоянном контакте камня со стенками мочевого пузыря, развитии раздражения слизистой оболочки или перекрытии оттока мочи. Симптомы патологии разнообразны, но не патогномоничны. Это может быть болевой синдром внизу живота, над лобком, у мужчин – дискомфорт, острая или тупая боль в половом члене. Незначительные в покое, боли становятся нестерпимыми при движении, изменении положения тела пациента и мочеиспускании, могут иррадиировать в промежность и наружные гениталии, область бедра.

Конкременты вызывают нарушение мочеиспускания с частыми, резкими позывами при движении, прерыванием струи мочи или острой задержкой ее оттока в случае миграции камня в уретру, а также недержание мочи при несмыкании внутреннего сфинктера пузыря из-за застрявшего в его суженной шейке камня. В случае крупных камней некоторые пациенты могут опорожнить мочевой пузырь только в лежачем положении.

Осложнения

Вследствие присоединения микробной инфекции камни мочевого пузыря могут осложниться циститом и пиелонефритом. Гематурия и пиурия развиваются в результате травматизации и воспаления слизистой мочевого пузыря камнями. При ущемлении камня в области шейки мочевого пузыря может появляться кровь в последней порции мочи; при травме расширенных венозных сосудов шейки может развиться профузная тотальная гематурия.

Диагностика

Диагностика камней мочевого пузыря включает анализ данных анамнеза и жалоб пациента, результатов инструментального и лабораторного обследования. Необходимо уточнить характер боли, степень проявлений дизурии и гематурии, выявить случаи отхождения песка и камней, наличие сопутствующих заболеваний: гиперплазии и рака простаты, стриктуры уретры, дивертикула, опухоли мочевого пузыря, нейрогенной дисфункции.Только очень крупные конкременты можно обнаружить при вагинальном (бимануальном) или ректальном исследовании. Ректальная пальпация предстательной железы у мужчин позволяет выявить ее увеличение. В диагностике информативны:

- Исследование мочи. У больных с камнями в полости мочевого пузыря в общем анализе мочи можно выявить лейкоциты и эритроциты, бактерии, соли. Бакпосев мочи позволяет идентифицировать микрофлору и ее чувствительность для подбора антибактериальной терапии.

- Сонография. При УЗИ мочевого пузыря можно увидеть камни как гиперэхогенные образования с акустической тенью, которые перемещаются в полости мочевого пузыря при изменении положения пациента.

- Эндоскопическая диагностика. Цистоскопия – один из основных методов, позволяющих изучить внутреннюю структуру мочевого пузыря (состояние слизистой, наличие дивертикулов, опухоли, стриктур), определить присутствие камней в его полости, их количество и величину.

- Рентгенодиагностика. С помощью цистографии и экскреторной урографии можно дать оценку состоянию мочевых путей, выявить мочекаменную болезнь, наличие рентгенпозитивных конкрементов, гиперплазию простаты, дивертикулы мочевого пузыря. Рентгенконтрастность камней зависит от их химического состава, прежде всего, наличия и процента содержания в них кальциевого компонента. При мультиспиральной КТ можно различить очень мелкие и рентгеннегативные конкременты, а также сопутствующую патологию.

КТ урография, выделительная фаза. Камни в мочевом пузыре вблизи катетера (красные стрелки). У пациента аденома/гиперплазия предстательной железы (зеленая стрелка).

Лечение камней мочевого пузыря

Иногда мелкие камни отходят самостоятельно через уретру с мочой. В отсутствии осложнений при небольшом размере конкрементов проводится консервативное лечение, которое заключается в соблюдении специальной диеты (в зависимости от минерального состава камней) и приеме лекарственных препаратов для поддержания щелочного баланса мочи.

В оперативном удалении камней из мочевого пузыря применяют эндоскопическую литоэкстракцию, камнедробление (контактную трансуретральную цистолитотрипсию, чрезкожную надлобковую литолапаксию) и камнесечение (открытую надлобковую цистолитотомию). Трансуретральная литотрипсия проводится взрослым пациентам во время цистоскопии, при этом обнаруженные камни под зрительным контролем дробят специальным устройством (ультразвуковым, пневматическим, электрогидравлическим или лазерным литотриптером), а их фрагменты методом отмывания и отсасывания удаляют через цистоскоп.

Трансуретральная цистолитотрипсия может быть самостоятельной процедурой или проводится совместно с другими эндоскопическими операциями, например трансуретральной резекцией простаты. Методика противопоказана при небольшом объеме мочевого пузыря, во время беременности.

В отсутствии результата от медикаментозной терапии и камнедробления, при острой задержке мочи, стойком болевом синдроме, гематурии, рецидивах цистита и при крупных конкрементах проводят открытую внебрюшинную надлобковую цистолитотомию. На послеоперационный период в мочевой пузырь устанавливают катетер, назначают антибактериальные препараты. В дальнейшем необходимо наблюдение врача-уролога, метаболическое обследование и УЗИ почек и мочевого пузыря один раз в полгода.

Прогноз и профилактика

При ликвидации фонового заболевания прогноз после лечения камней мочевого пузыря благоприятный. При неустраненных причинах камнеобразования возможен рецидив формирования конкрементов в мочевом пузыре и почках. Осложнениями оперативного лечения могут быть инфекция мочевых путей, лихорадка, травма стенок мочевого пузыря, гипонатриемия, кровотечение. Профилактика включает своевременную диагностику и лечение заболеваний, провоцирующих образование камней в мочевом пузыре.

Источник

Острая задержка мочеиспускания – это патологическое состояние, обусловленное невозможностью опорожнения мочевого пузыря. Проявляется болью внизу живота и в промежности, иррадиирующей в область половых органов, сильным беспокойством пациента. Диагностика производится на основании данных анамнеза, клинической картины и жалоб больного, результатов осмотра (пальпация), УЗИ и эндоскопических исследований. Лечение включает катетеризацию мочевого пузыря, устранение причин, вызвавших задержку мочи. Последнее может производиться как консервативными, так и хирургическими методиками.

Общие сведения

Острая задержка мочеиспускания (ОЗМ), или ишурия, является относительно распространенным состоянием, сопровождающим многие урологические заболевания. Примерно 85% случаев патологии выявляется у мужчин старше 60 лет, страдающих гиперплазией или аденомой предстательной железы. Согласно данным медицинской статистики, задержка мочи развивается приблизительно у 10% людей данной возрастной категории.

Более частое возникновение патологического состояния у лиц мужского пола обусловлено анатомическими особенностями – длинной и узкой уретрой. Изолированные формы ишурии (без наличия основного урологического заболевания) регистрируются очень редко, могут быть спровоцированы нейрогенными, эндокринными или иными нарушениями в организме.

Острая задержка мочеиспускания

Причины

В отличие от хронической, постепенно нарастающей ишурии, острая задержка мочеиспускания обусловлена стремительным патологическим процессом. В некоторых случаях она возникает как внезапное прерывание струи мочи во время опорожнения. Всего выделяют несколько групп факторов, способных приводить к такому явлению:

- Механические причины. Задержка мочеиспускания развивается из-за физического препятствия в мочевыделительных путях – конкрементов, сгустков крови, фрагментов опухоли. Иногда она отмечается на фоне простатита или аденомы предстательной железы. Прекращению оттока мочи предшествует прием алкоголя, пряных блюд, переохлаждение, вызывающие прилив крови к тазовым органам и отек простаты.

- Психосоматические факторы. Эмоциональный стресс, особенно при наличии нарушений психики (неврозы, психопатия), способен угнетать рефлексы, ответственные за мочеиспускание. Клинически это проявляется острой задержкой выделения мочи.

- Посттравматические состояния. Травмы органов таза, хирургические вмешательства, роды могут нарушать иннервацию мочевого пузыря или уретры. В результате развиваются различные расстройства мочеиспускания.

- Лекарственная ишурия. Прием определенных препаратов (чаще всего – снотворных, противовоспалительных средств, антидепрессантов) у некоторых лиц провоцирует спазмы мочевыделительных путей, выражающиеся внезапной полной или частичной задержкой мочи.

Патогенез

Центральную роль в патогенезе ОЗМ играет переполнение мочевого пузыря при невозможности его физиологичного опорожнения. Быстрее всего возникает механическая ишурия – уретра или вход в нее перекрывается камнем, сгустком крови, инородным телом, вследствие чего отток мочи прекращается. Этот процесс облегчается при наличии уже имеющихся сужений мочеиспускательного канала – стриктур, гиперплазии предстательной железы.

При поражениях простаты внезапная задержка оттока мочи возможна в случае ее отека – например, при обострении простатита, нарушении режима питания при аденоме. Патогенетические процессы при психосоматических, посттравматических и лекарственных формах заболевания довольно сложны и имеют многофакторную природу. Чаще всего возникает нейрогенный спазм гладкомышечной оболочки уретры или сфинктера мочевого пузыря.

Симптомы острой ишурии

Клиническая картина патологии достаточно специфичная и явная. Обычно острому состоянию предшествуют проявления основного заболевания – уролитиаза, поражений простаты, стриктур уретры. Пациенты с ОЗМ беспокойны, не могут усидеть на одном месте, часто принимают полусогнутое положение. Основными жалобами являются невозможность опорожнения мочевого пузыря, несмотря на сильнейшие позывы, боль в области лобка и промежности. Болезненность и чувство распирания в животе резко усиливаются при надавливании немного выше лобкового симфиза. Симптомы развиваются в течение нескольких часов.

Иногда начало заболевания особенно острое – во время мочеиспускания струя жидкости резко прерывается, после чего выделение мочи прекращается. Это свидетельствует о том, что причиной патологии послужил конкремент или сгусток крови, перекрывший просвет уретры. Длительность задержки может составлять от нескольких часов до нескольких суток. В подавляющем большинстве случаев отток мочи происходит только в результате медицинских манипуляций – катетеризации или цистостомии. Крайне редко острая ишурия прекращается самопроизвольно – например, в случае выхода камня наружу или его смещения с области шейки пузыря.

Осложнения

Любой тип задержки мочеиспускания становится причиной накопления жидкости и повышения давления в мочевыводящих путях. Итогом этого является обратное движение жидкости (из пузыря – в мочеточники и лоханки), что может привести к их инфицированию. В тяжелых случаях давление мочи достигает такой величины, что провоцирует гидронефротическую трансформацию или появление дивертикула мочевого пузыря.

Иногда задержка мочи становится причиной почечной недостаточности. Рецидивы патологии облегчают развитие инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы – циститов и пиелонефритов. Острый процесс в ряде случаев способен переходить в хроническую форму, вызывать образование стриктур уретры и других урологических патологий.

Диагностика

В практической урологии существует множество методик для определения наличия и этиологии острой задержки мочеиспускания. Обычно постановка диагноза ишурии не вызывает затруднений, осуществляется на этапе осмотра уролога. Остальные исследования в большей степени направлены на выяснение причин данного состояния, что необходимо для разработки этиотропного лечения и предотвращения рецидивов. Диагностические методики разделяются на следующие группы:

- Осмотр и сбор анамнеза. Обращает на себя внимание беспокойность пациента, частая смена положения тела. Над лонным сочленением у худощавых больных обнаруживается выпячивание, при перкуссии определяется тупой звук. Пальпация болезненна, в ее ходе прощупывается округлое эластичное образование в надлобковой области. В анамнезе нередко имеются урологические заболевания либо травмы.

- Ультразвуковое исследование. При проведении УЗИ мочевого пузыря регистрируется переполненный жидкостью орган. Кроме того, с помощью сонографии можно определить возможную причину ишурии – увеличение простаты, наличие конкрементов в шейке пузыря или мочеиспускательном канале.

- Эндоскопическое исследование. При механическом характере задержки мочи цистоскопия используется в качестве лечебно-диагностической методики. С ее помощью можно не только обнаружить перекрытие мочевыводящих путей, но и устранить его (литоэкстракция).

В отдельных случаях осуществляют дополнительные диагностические мероприятия, например, назначают консультацию невролога или психиатра при подозрении на психосоматическую ишурию. Дифференциальную диагностику следует проводить с анурией. При этом мочеиспускание не происходит при отсутствии позывов, при осмотре не определяется переполненный мочевой пузырь.

Лечение острой задержки мочеиспускания

Все лечебные мероприятия при острой ишурии разделяют на срочные или экстренные и этиотропные. Первые необходимы для устранения основного проявления патологии – невозможности выделения мочи. Для восстановления уродинамики применяют несколько методов, выбор конкретной техники зависит от причин патологии и состояния пациента. Чаще всего с этой целью проводят следующие манипуляции:

- Катетеризация мочевого пузыря. Является самым распространенным методом обеспечения оттока мочи при разнообразных формах ишурии. Преимуществами техники считаются относительная простота и надежность. Постановка катетера противопоказана при «вколоченных» конкрементах, острых воспалительных патологиях уретры и предстательной железы,

- Надлобковая цистостомия. Хирургическая методика, предусматривающая обеспечение оттока мочи через трубку, установленную в разрез стенки пузыря. Показанием для эпицистостомии является невозможность интрауретральной катетеризации.

- Консервативные методы. Если ишурия имеет нейрогенный или психосоматический характер, восстановить нормальную уродинамику можно посредством орошения половых органов теплой водой. При неэффективности данной техники применяют подкожные инъекции М-холиномиметиков.

Этиотропное лечение задержки мочеиспускания может включать удаление камней, хирургическую или лекарственную терапию заболеваний предстательной железы, прием седативных препаратов. Если ишурию провоцирует применение антидепрессантов, снотворных средств – необходима их отмена либо коррекция дозировки и регулярное наблюдение у уролога.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев прогноз ОЗМ благоприятный, при обеспечении нормального отхождения мочи жизни и здоровью больного ничто не угрожает. Вероятность рецидивов и долгосрочные перспективы заболевания зависят от его причин – при уролитиазе ишурия часто представлена единичным эпизодом, а при простатите периодически повторя ется в периоды обострении воспалительного процесса.

Профилактика патологии заключается в своевременном лечении урологических состояний – мочекаменной болезни, поражений простаты, геморрагического цистита, стриктур уретры. При условии их устранения или контроля со стороны больного и специалистов вероятность патологической задержки мочи многократно снижается.

Источник