Как вызвать рефлекс мочеиспускания

Острая задержка мочеиспускания (ишурия) – это внезапно наступившая невозможность самостоятельного опорожнения мочевого пузыря.

Острая задержка мочеиспускания представляет собой серьезную проблему у мужчин, у женщин и в педиатрической практике, поэтому особенности клинической картины, принципов диагностики и неотложной помощи должен знать каждый врач независимо от своей специальности.

Этиология:

Все причины, приводящие к острой задержке мочеиспускания, можно разделить на три категории.

•первая – все процессы, приводящие к увеличению инфравезикальной обструкции как механической, например, при доброкачественной гиперплазии простаты, стриктуре уретры и т.п.), так и динамической – при повышении тонуса гладкой или поперечно-полосатой мускулатуры

•вторая – нарушения сенсорной иннервации стенки мочевого пузыря или двигательной активности детрузора

•третья – объединяет все причины, приводящие к острой задержке мочеиспускания вследствие переполнения мочевого пузыря, а также все состояния, не вошедшие в две предыдущие группы; к этой же группе причин, вызывающих острую задержку мочеиспускания, относят и такие редкие состояния, как инфаркт простаты, высокая a-адренергическая активность и изменение функции некоторых нейротрансмиттеров – вазоактивного полипептида, нейропептида Y, субстанции P, энкефалина, соматостатина и окиси азота

У детей острая задержка мочеиспускания чаще всего обусловлена:

•инородным телом

•конкрементом

•ыраженный фимоз

•инфекционно-воспалительные заболевания нижних мочевых путей – ребенок не мочится из-за резкой боли при мочеиспускании

В акушерской практике может встретиться врожденная острая задержка мочеиспускания на почве атрезии наружного отверстия мочеиспускательного канала, что также чаще наблюдается у мальчиков.

Патогенез:

При сдавлении мочеиспускательного канала или обтурации ее просвета учащается мочеиспускание и увеличивается сократительная способность детрузора. Наблюдается неравномерная гипертрофия мышц мочевого пузыря, в результате чего возникает так называемый трабекулярный мочевой пузырь. Это возвышение отдельных мышечных волокон над поверхностью слизистой оболочки мочевого пузыря. При гипертрофии детрузора нарушаются кровообращение и трофика мочевого пузыря, могут возникать ложные и истинные дивертикулы. Увеличивается количество остаточной мочи, а в дальнейшем происходит полная задержка мочи. Если не устранена причина, нарушающая отток мочи, возникает парадоксальная ишурия. В этом случае моча, преодолев растянутый пузырно-уретральный сегмент, независимо от воли больного постоянно каплями выделяется из мочеиспускательного канала, то есть на фоне полной задержки мочеиспускания наблюдается недержание мочи. Возможен разрыв мочевого пузыря у больных, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, при ударах в область мочевого пузыря, падениях. При полной и неполной задержке мочеиспускания возникают все условия, способствующие развитию воспалительного процесса в мочевом пузыре – цистита. В начальных стадиях в воспалительный процесс вовлекается слизистая оболочка, а в дальнейшем – подслизистый, мышечный и все слои мочевого пузыря. Такое развитие воспалительного процесса особенно часто наблюдается у больных с поражением головного и спинного мозга. В большинстве случаев причины, вызывающие задержку мочеиспускания, одновременно вызывают и нарушение оттока мочи из почек. Нарушение оттока мочи из почек, пузырно-мочеточниковый, а в дальнейшем и лоханочно-почечный рефлюкс нарушают микроциркуляцию, снижают уровень клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции и создают условия для проникновения восходящей инфекции, возникновения пиелонефрита. Причем в этих условиях серозный пиелонефрит быстро переходит в гнойный (апостематоз, карбункул, карбункулез) и приводит к гибели почки, уросепсису и почечной недостаточности.

Клиническая картина:

•больные беспокойны

•испытывают сильные боли в надлобковой области, мучительные позывы к мочеиспусканию, ощущение распирания внизу живота

•сила позывов к мочеиспусканию нарастает, становится непереносимой

•нередко больные стонут, принимают самые различные положения, чтобы помочиться – становятся на колени, садятся на корточки, давят на область мочевого пузыря; с целью уменьшения интенсивности позыва к мочеиспусканию сжимают половой член

•при осмотре у больных астенического телосложения определяют симптом “шара” в надлобковой области

•при большом количестве мочи вершина пузыря часто оказывается на уровне пупка и даже выше – такой пузырь обычно содержит более 1 л мочи

•перкуторно над мочевым пузырем определяется тупой звук

•пальпация болезненная из-за сильного позыва к мочеиспусканию

•иногда у больных наступает рефлекторное торможение деятельности кишечника со вздутием живота

Диагностика:

•диагноз острой задержке мочеиспускания прежде всего основан на данных анамнеза и результатах осмотра больного

•при опросе важно обращать внимание на то:

– как мочился больной до острой задержки мочеиспускания

– какого цвета была моча

– принимал ли он какие-либо препараты,способствующие развитию острой задержке мочеиспускания

•если такое состояние наблюдается не впервые, следует уточнить способы применявшегося лечения и его результаты

•необходимо уточнить все моменты, которые могли привести к данному состоянию

Дифференциальная диагностика:

•важно дифференцировать острую задержку мочеиспускания от анурии

– при острой задержке мочеиспускания больного беспокоят мучительные позывы к мочеиспусканию

– при анурии их нет, пальпация надлобковой области не вызывает резкой болезненности, поскольку мочевой пузырь пуст

•нельзя забывать и о таком виде задержки мочи, как парадоксальная ишурия

– при парадоксальной ишурии мочевой пузырь переполнен, больной не может самостоятельно опорожнить мочевой пузырь, но при этом моча непроизвольно выделяется каплями, если у такого больного выпустить мочу уретральным катетером, подтекание мочи на какое-то время прекращается до тех пор, пока мочевой пузырь снова не будет переполнен

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Общие принципы:

!!! неотложным мероприятием при острой задержке мочеиспускания является срочное опорожнение мочевого пузыря

К способам опорожнения мочевого пузыря при острой задержке мочеиспускания относят:

•интермиттирующую катетеризацию мочевого пузыря

•установку постоянного уретрального катетера

•капиллярную пункцию мочевого пузыря

•эпицистостомию

!!! прежде чем приступить к опорожнению мочевого пузыря, необходимо выяснить причину острой задержки мочеиспускания – от правильно выбранного способа опорожнения мочевого пузыря зависит непосредственный результат вмешательства, а нередко и течение основного заболевания, ошибки в выборе способа опорожнения мочевого пузыря могут быть причиной тяжелых осложнений

На догоспитальном этапе можно попытаться опорожнить мочевой пузырь путем катетеризации эластичным катетером либо надлобковой капиллярной пункцией.

Если острая задержка мочеиспускания продолжается более 2 суток, целесообразно оставить катетер в мочевых путях с назначением профилактической антибактериальной терапии.

Противопоказанием к катетеризации мочевого пузыря являются:

•уретроррагия

•острый уретрит и/или эпидидимит (орхит)

•острый простатит и/или абсцесс простаты

•травма уретры

!!! в случае если присутствует хотя бы один из выше перечисленных факторов, необходимо прибегнуть к капиллярной пункции мочевого пузыря

При рефлекторной острой задержки мочеиспускания вначале следует применить такие мероприятия, как:

•теплая (но не горячая!) грелка на область мочевого пузыря

•звук струи воды для условно-рефлекторного воздействия

•пероральный прием убретида, подкожные инъекции прозерина или пилокарпина гидрохлорида – повышают тонус детрузора и вызывают сокращение мочевого пузыря

Экстренная госпитализация в урологическое отделение показана при:

•имевшихся трудностях первой катетеризации

•признаках уретроррагии, острого воспаления уретры, органов мошонки и предстательной железы

•травме уретры

•невозможности проведения катетера – больше двух попыток недопустимо

Алгоритм лечения:

•Общие мероприятия: инфузионная терапия, седативные средства, при подозрении на уросепсис – антибиотики.

•При травмах и при подозрении на стриктуру мочеиспускательного канала для определения проходимости мочевых путей проводят восходящую уретрографию.

•Если мочеиспускательный канал проходим, соблюдая стерильность, устанавливают катетер Фоли 14-16 F и соединяют его с закрытой дренажной системой.

•Если выявлена патология мочеиспускательного канала или не удается установить мочевой катетер, проводят троакарную или открытую цистостомию. Троакарную цистостомию можно выполнять под контролем УЗИ. Она возможна только при переполненном мочевом пузыре и противопоказана больным, перенесшим операцию на брюшной полости или органах малого таза. После местной анестезии делают небольшой разрез кожи (0,5 см) на 2 см выше лобкового симфиза по средней линии живота. Надсекают апоневроз. Баллонный троакар-катетер 12 F, закрытый пробкой, продвигают вертикально через мягкие ткани в полость мочевого пузыря. Если катетер установлен правильно, после снятия пробки появляется струя мочи. Затем раздувают баллончик и, чтобы еще раз убедиться в правильном положении катетера, вводят жидкость в мочевой пузырь.

•Мочевой пузырь опорожняют постепенно, по 300-400 мл. Быстрое опорожнение иногда вызывает обморок (рефлекторная реакция, опосредованная блуждающим нервом).

•Больного госпитализируют и проводят диагностические исследования, при необходимости – профилактику уросепсиса. Устранение обструкции обычно приводит к выраженной полиурии (диурез свыше 200 мл/ч), которая обусловлена повреждением почечных канальцев и увеличением осмотического давления плазмы (осмотический диурез). Артериальная гипертония, уремия и отеки еще больше усиливают диурез. Осмоляльность мочи приближается к осмоляльности плазмы; концентрация натрия в моче составляет 70-80 мэкв/л, концентрация калия – очень низкая. Резкое снижение давления в мочевом пузыре иногда сопровождается повреждением слизистой, поэтому возможна гематурия. Устранение обструкции может привести к артериальной гипотонии, обусловленной рефлекторной вазодилатацией (опосредуется блуждающим нервом).

•Инфузионная терапия. Если диурез начинается на фоне отеков или повышенного АД, объем вводимых растворов должен быть меньше объема выделяемой мочи. После того как будет достигнута нормоволемия, потери жидкости возмещают в полном объеме вплоть до нормализации (или стабилизации) уровней АМК и креатинина. Затем количество вводимых растворов уменьшают. Для инфузии используют 0,45% NaCl с глюкозой или без нее. Можно добавить хлорид калия и бикарбонат натрия (в зависимости от их концентраций в сыворотке и потерь с мочой).

С целью лечения острой задержки мочеиспускания на фоне катетеризации мочевого пузыря успешно применяют препараты, относящиеся к классу альфа1-адреноблокаторов – альфузозин и др.

•их назначение увеличивает шанс восстановления самостоятельного мочеиспускания у больных с острой задержкой мочеиспускания, сокращает длительность острой задержки мочеиспускания и сроки дренирования мочевого пузыря

•назначение альфа1-адреноблокаторов способствует профилактике острой задержкой мочеиспускания в группе риска

В случае острой задержки мочеиспускания, возникшей вследствие приема медикаментов или рефлекторного характера, проводят консервативное лечение. Необходимо решить вопрос о целесообразности продолжения приема препаратов, вызвавших острую задержкау мочеиспускания.

При послеоперационной острой задержкой мочеиспускания некоторые больные не могут опорожнить мочевой пузырь в положении лежа. В этом случае в качестве профилактики рекомендуют до операции учить больных осуществлять акт мочеиспускания в положении лежа.

Профилактика:

•у мужчин старше 50 лет необходимо своевременное выявление и лечение возможных заболеваний простаты, инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей, мочекаменной болезни

•следует обращать внимание на регулярность опорожнения кишечника

•при плановых оперативных вмешательствах целесообразно указывать больным на необходимость обучения осуществлять мочеиспускание лежа, поскольку сама по себе иммобилизация в послеоперационном периоде может способствовать развитию острой задержки мочеиспускания

•в плане профилактики послеоперационной острой задержки мочеичпускания следует отметить хороший эффект назначения в периоперационном периоде 1-адреноблокаторов

•женщинам, особенно фертильного возраста, необходимо регулярное наблюдение гинеколога, которое позволит своевременно диагностировать возможные гинекологические заболевания, в том числе онкологические

•у всех больных, страдающих стойкими расстройствами мочеиспускания, необходимо проведение неврологического обследования на предмет выявления возможных нейрогенных нарушений чувствительной или двигательной активности детрузора

Источник

Мероприятия при острой задержке мочи:

Больному на область мочевого пузыря кладут грелку, открывают кран (звук льющейся воды), орошают половые органы тёплой водой, обеспечивают психологический комфорт, подкожно вводят 1 мл 1% раствора пилокарпина или 1 мл 0,05% раствора прозерина (повышение тонуса мочевого пузыря). При неэффективности производят катетеризацию мочевого пузыря – это метод диагностики и терапии, при котором в мочеиспускательный канал вводится полая тонкая трубка – катетер.

Виды катетеров:

• мягкий катетер (резиновый);

• полужёсткий катетер (эластичный полиэтиленовый);

• жёсткий катетер (металлический).

Катетеризация мягким катетером:

Показания: с лечебной целью – острая задержка мочи, мониторирование мочеотделения, внутрипузырная химиотерапия, послеоперационный период после аденомэктомии, операциях на мочевом пузыре, уретре; с диагностической целью – забор мочи для исследования; ретроградное введение контрастных веществ (цистоуретрография), исследование уродинамики.

Противопоказания: травматический разрыв уретры, стриктура уретры, острый простатит/уретрит, кровь в мочеиспускательном канале, гемоскротум (мошонка, наполненная кровью), кровоподтеки промежности.

Положение пациента: пациент принимает положение лежа, ноги согнуты в коленях и разведены, ступни упираются в матрас, между ногами должна стоять емкость для мочи.

У мужчин: необходимо, удерживая половой член в вертикальном положении, отодвинуть крайнюю плоть и зафиксировать головку средним и безымянным пальцами левой руки и раздвинуть наружное отверстие мочеиспускательного канала большим и указательным пальцами левой руки. В правую руку нужно взять корнцанг с тампоном и обработать головку полового члена вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала в направлении сверху вниз (от мочеиспускательного канала к периферии). Для облегчения вхождения катетера в наружное отверстие мочеиспускательного канала вливают 3-4 капли стерильного вазелинового масла, также им обрабатывают катетер на длину 15-20 см. Держа стерильный пинцет в правой руке, взять катетер на расстоянии 5-7 см от его конца и ввести наружное отверстие мочеиспускательного канала. Перехватывая катетер через каждые 3-5 см, передвигать его на расстояние 15-20 см. При этом левой рукой необходимо опускать половой член в сторону мошонки, что способствует продвижению катетера. При появлении мочи наружный конец катетера опускают в емкость для сбора мочи. Когда сила струи мочи начнут ослабевать, необходимо извлечь катетер из мочеиспускательного канала. Нельзя допускать полного опорожнения мочевого пузыря.

У женщин: большим и указательным пальцами левой руки раздвинуть половые губы, чтобы обнажить наружное отверстие мочеиспускательного канала. Правой рукой взяв корнцангом марлевый тампон, смочить его в антисептическом растворе и обработать им область между малыми половыми губами в направлении сверху вниз. Нанести на конец катетера стерильное вазелиновое масло. Правой рукой взять стерильным пинцетом катетер на расстоянии 7-8 см от его конца и, раздвинув левой рукой половые губы, ввести катетер на расстояние 4-5 см до появления мочи. Опустить свободный конец катетера в ёмкость для сбора мочи. Когда сила струи мочи начнет ослабевать, осторожно извлечь катетер из мочеиспускательного канала.

Мочевой пузырь необходимо опорожнять постепенно, порциями по 300-400 мл, пережимая в промежутках катетер на 2-3 минуты.

Осложнения: гематомы, воспаление, кровотечение, разрыв стенки мочеиспускательного канала.

12. Подготовка больного к рентгенологическому исследованию почек и мочевыводящих путей. Уход за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.

Подготовка больного к рентгенологическому исследованию почек и мочевыводящих путей включает в себя: ограничение за 2-3 дня до исследования приема пищи, способствующей повышенному газообразованию, и за 12-18 часов до исследования приема жидкости; постановка очистительной клизмы (до получения «чистых» промывных вод) накануне вечером и утром за 2 ч до исследования, исследование проводят натощак.

Соседние файлы в предмете Уход за больными

- #

- #

Источник

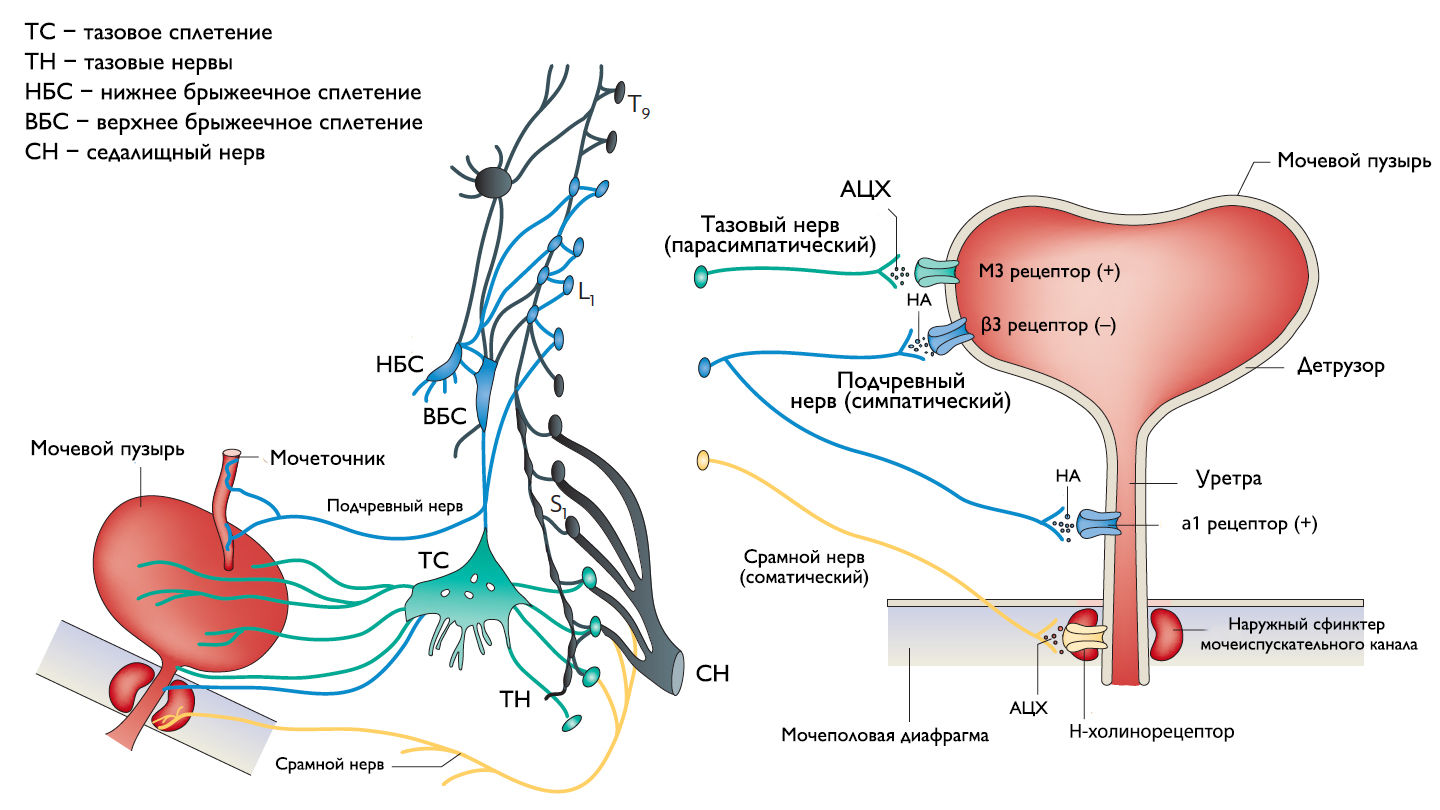

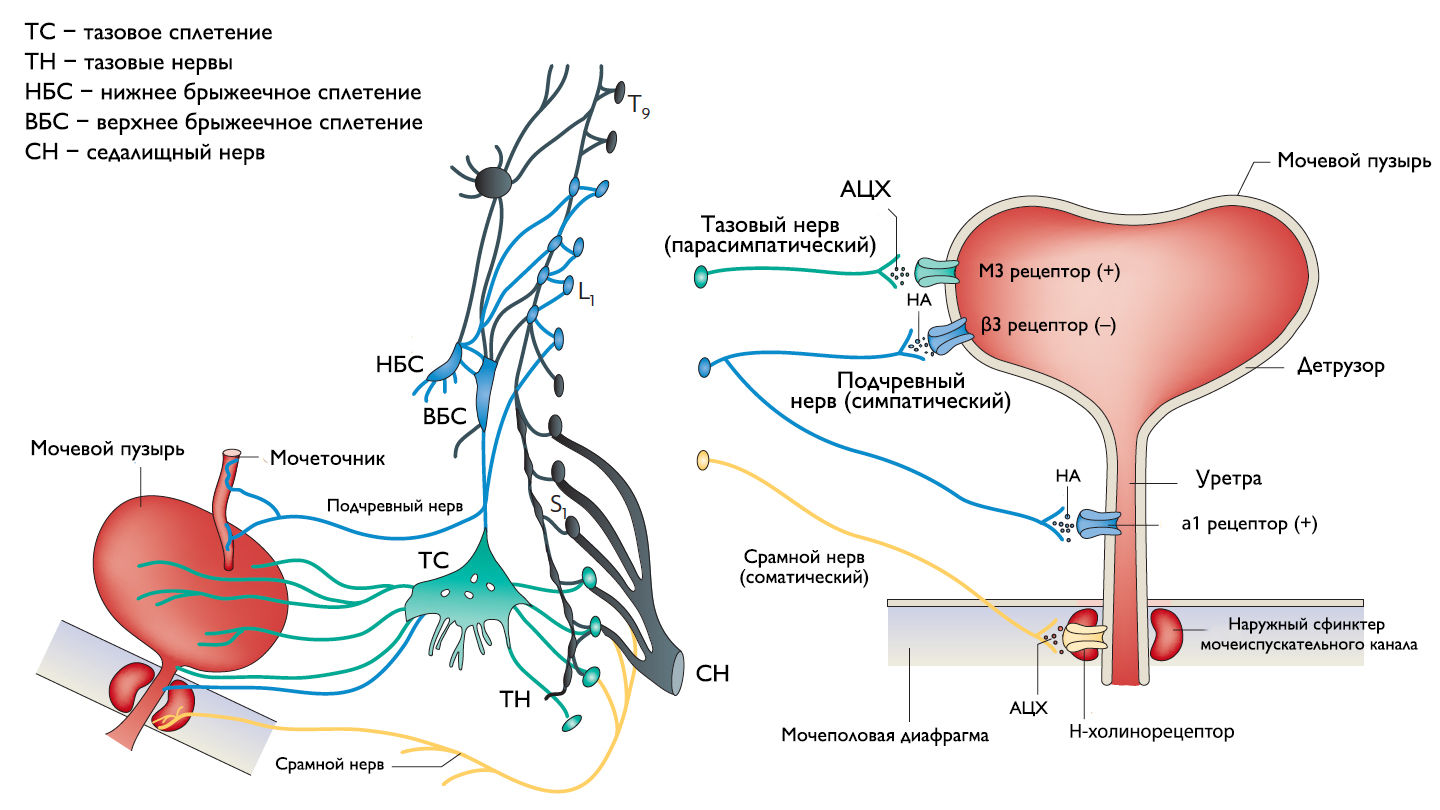

Хранение мочи и периодическое опорожнение мочевого пузыря (МП) зависят от координированной работы гладких и поперечнополосатых мышц, условно разделенных на два структурно функциональных отдела: резервуара (мочевой пузырь) и выпускной системы, состоящей из шейки МП, уретры и наружного сфинктера мочеиспускательного канала. За координированную работу вышеперечисленных структур отвечают сложные нейронные системы управления, расположенные в периферических ганглиях, спинном и головном мозге.

Обеспечение сознательного контроля мочеиспускания требует сложных взаимодействий между вегетативным (симпатика и парасимпатика) и соматическим отделами нервной системы.

Симпатические нервные волокна берут свое начало из боковых рогов грудопоясничного отдела (спинномозговой центр Якобсона) и ганглиях нижнего брыжеечного сплетения и достигают МП в составе подчревного нерва. Симпатические постганглионарные нервы выделяют норадреналин, который активирует β-адренергические рецепторы, ингибирующие сокращение детрузорной мышцы, и α-адренергические рецепторы, возбуждающие мускулатуру уретры и шейки МП. Симпатическое воздействие приводит к расслаблению мышцы, изгоняющей мочу, сокращению мускулатуры уретры и шейки МП и ингибированию интрамуральных ганглиев МП.

Центральный отдел парасимпатической иннервации МП располагается в промежуточных ядрах крестцовых сегментов. Холинергические преганглионарные волокна из промежуточных ядер посылают свои аксоны через тазовые нервы к ганглиозным клеткам тазового сплетения и интрамуральным нейронам в стенке мочевого пузыря. Ганглиозные клетки в свою очередь возбуждают детрузор мочевого пузыря, что приводит к его сокращению с последующим опорожнением. Основными медиаторами парасимпатической нервной системы тут являются ацетилхолин и другие нехолинергические медиаторы. Ацетилхолин действует опосредованно, возбуждая M3-холинорецепторы клеток детрузора. Парасимпатические нервные окончания в нервно-мышечных синапсах и в парасимпатических ганглиях тоже имеют холинорецепторы, возбуждение этих рецепторов на нервных окончаниях может усиливать (через рецепторы М1) или подавлять (через рецепторы М4) высвобождение медиаторов в зависимости от интенсивности нейронного возбуждения. Основной нехолинергический медиатор это АТФ, который активирует внутриклеточную пуринергическую систему через возбуждение P2X рецепторов и тоже способствует сокращению детрузора. Парасимпатические волокна вызывают расслабление ГМК уретры путем высвобождения оксида азота (NO).

Аксоны соматических двигательных нейронов передних рогов крестцовых сегментов S2-S4 (ядро Онуфа) проходят в срамном нерве и иннервируют поперечно-полосатые мышцы наружного уретрального сфинктера. Нейроны более медиально расположенного моторного ядра на том же уровне позвоночника иннервируют мускулатуру тазового дна.

Афферентные пути НМП состоят из цепочек чувствительных нейронов. Первые нейроны, располагающиеся в спинальных ганглиях на уровне S2-S4 и T11-L2, реагируют на пассивное растяжение и активное сокращение мышц МП и передают эту информацию на нейроны второго и третьего порядка. Эти нейроны обеспечивают координированную работу спинальных рефлексов и восходят к вышележащим структурам головного мозга, контролирующих фазы накопления и опорожнения МП. Наиболее важные афферентные волокна от мочевого пузыря идут в составе тазового нерва, в то время как чувствительность от шейки МП и уретры передается по срамным и подчревным нервам. Афферентные волокна этих нервов состоят из миелинизированных (Аδ) и немиелинизированных (С) аксонов. Aδ-волокна передают информацию о наполнении мочевого пузыря. С-волокна нечувствительны к изменению объема мочевого пузыря в физиологических условиях, поэтому они называются «тихими». Они реагируют главным образом на патологические стимулы, такие как химическое раздражение или охлаждение.

Рисунок 1 | Иннервация нижних мочевыводящих путей.

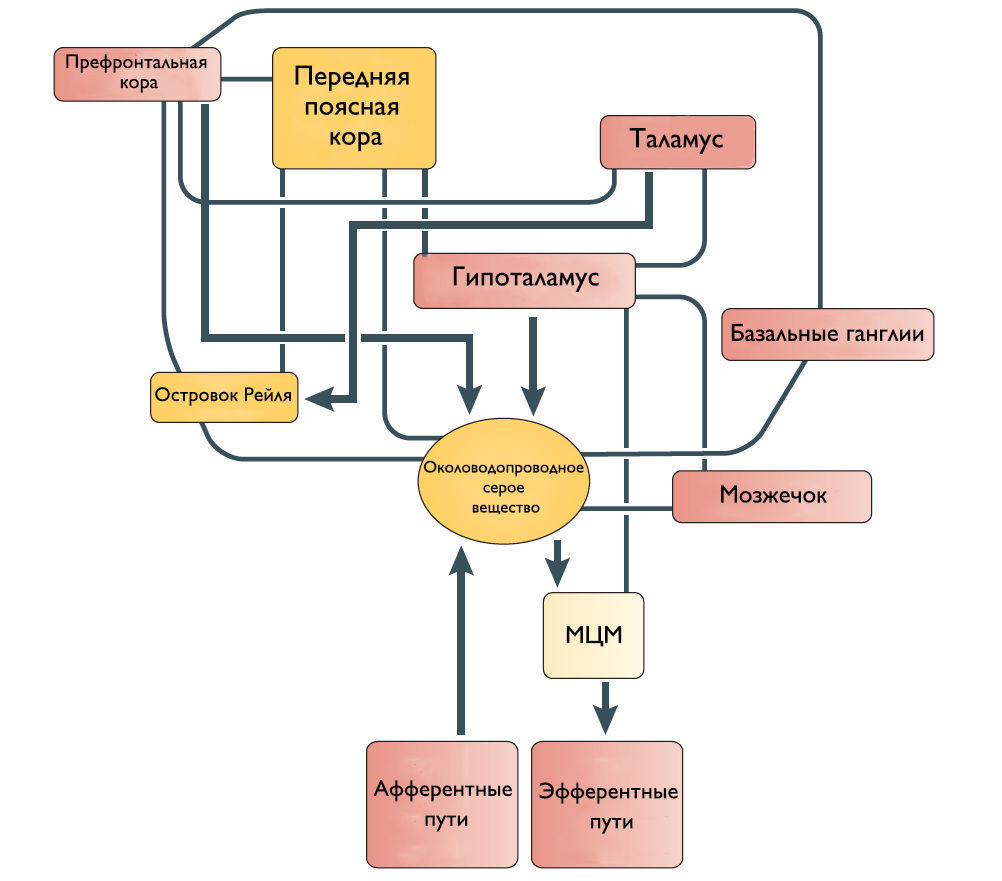

Специфический и неспецифический восходящий супраспинальный сенсорный путь

Одни спинномозговые промежуточные нейроны посылают восходящие волокна к определенным областям моста и среднего мозга, участвующим в мочеиспускании. Другие промежуточные нейроны передают информацию из нижних мочевыводящих путей в структуры переднего мозга, включая таламус и гипоталамус. Спиноталамический и спиногипоталамический тракты хотя и не играют главную роль в мочеиспускании, но могут включаться в сознательный контроль полноты мочевого пузыря. Чувствительные зоны коры ГМ через спиноталамический тракт информируются о состоянии наполнения МП.

Мостовой центр мочеиспускания (МЦМ) и его нисходящие спинномозговые двигательные пути

Впервые центр управления мочеиспусканием был открыт в дорсальной части моста Баррингтоном в 1925 году и с тех пор называется мостовым центром мочеиспускания или ядром Баррингтона. МЦМ располагается в области покрышки моста. Нейроны МЦМ имеют нисходящие возбуждающие синаптические контакты с клетками парасимпатических преганглионарных мотонейронов, иннервирующих постганглионарные клетки мочевого пузыря. Электрическая и химическая стимуляция МЦМ у крыс и кошек инициирует сокращение мочевого пузыря и расслабляет сфинктер уретры имитируя нормальное мочеиспускание. Цикл рефлекса мочеиспускания состоит из трех фаз, контролируемых различными центральными механизмами: фаза реализации безопасной среды – для начала мочеиспускания человеку необходимо осознание, что окружающие обстановка комфортна; фаза релаксации наружного уретрального сфинктера; и фаза сокращения мышцы, выталкивающей мочу. Процесс нормального мочеиспускания невозможен без какой-либо из этих фаз. МЦМ является командным центром мочеиспускания, который контролирует последовательное переключение фазы расслабления наружного уретрального сфинктера на фазу сокращения детрузорной мышцы.

Мостовой центр удержания мочи (МЦУ) и его нисходящие спинномозговые двигательные пути

Его роль заключается в расслаблении детрузора и сокращении наружного уретрального сфинктера. МЦУ располагается вентролатеральней МЦМ. Синапсы волокон МЦУ возбуждают ядро Онуфа в крестцовых сегментах спинного мозга, повышая таким образом тонус наружного сфинктера уретры. Стимуляция области МЦУ останавливает мочеиспускание, возбуждает мышцы тазового дна и сокращает уретральный сфинктер. Наоборот, двусторонние поражения МЦУ вызывают недержание мочи, чрезмерную детрузорную активность, невозможность хранения мочи и снижение тонуса уретрального сфинктера. На сегодняшний день нет анатомических доказательств связи между МЦУ и МЦМ, и было высказано предположение, что эти центры функционально независимы.

Роль кортикальных областей

Наиболее частые симптомы поражения кортикальных областей ГМ это поллакиурия и ургентное недержание мочи. Поэтому Andrew и Nathan выдвинули гипотезу, что отсоединение лобной или передней поясной извилины от гипоталамуса приводит к непроизвольному началу мочеиспускания [3]. Действительно, префронтальная кора головного мозга человека и передняя поясная извилина активируются во время мочеиспускания [4].

Мозжечок и базальные ганглии

Существует ряд исследований о том, что мозжечок и базальные ганглии оказывают в основном ингибирующее действие на мочевой пузырь. Мозжечковая патология приводит к увеличению частоты мочеиспускания и ургентному недержанию мочи. Симптомы гиперактивного мочевого пузыря также встречаются при болезни Паркинсона. Поскольку нет прямых связей этих областей с МЦМ, ингибирующее влияние, вероятно, косвенное через структуры переднего и среднего мозга.

Рисунок 2 | Предположительное схематическое изображение связей между различными структурами переднего мозга и ствола мозга, которые участвуют в контроле мочеиспускания.

- Liao L., Madersbacher H. (ed.). Neurourology: Theory and Practice. – Springer, 2019.

- Clare J. Fowler et al. The neural control of micturition. – Nature Reviews | Neuroscience, volume 9. – June 2008.

- Andrew J, Nathan PW. Lesions of the anterior frontal lobes and disturbances of micturition and defecation. Brain. 1964;87:233-62.

- Griffiths, Derek J. “Use of al imaging to monitor central control of voiding in humans.” Urinary Tract. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. 81-97.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник