Как располагается матка с мочевым пузырем

Матка является непарным органом репродуктивной системы. Матка – орган полый и располагается в полости таза. Занимает область спереди между мочевым пузырем и позади прямой кишки. Матка имеет грушевидную форму, широкая часть которой направлена кверху и вперед, в то время как узкая часть матки направлена вниз и кпереди. Матка характеризуется способностью изменяться как по форме, так и по размерам. Наиболее часто данные изменения возникают при беременности. Размеры матки приблизительно следующие: около 7, 5 см в длину, 5 см – ширина, и толщина около 3 см. Полость матки имеет приблизительный объем 5-6 см 3, при ее массе в 70 г.

Матка является непарным органом репродуктивной системы. Матка – орган полый и располагается в полости таза. Занимает область спереди между мочевым пузырем и позади прямой кишки. Матка имеет грушевидную форму, широкая часть которой направлена кверху и вперед, в то время как узкая часть матки направлена вниз и кпереди. Матка характеризуется способностью изменяться как по форме, так и по размерам. Наиболее часто данные изменения возникают при беременности. Размеры матки приблизительно следующие: около 7, 5 см в длину, 5 см – ширина, и толщина около 3 см. Полость матки имеет приблизительный объем 5-6 см 3, при ее массе в 70 г.

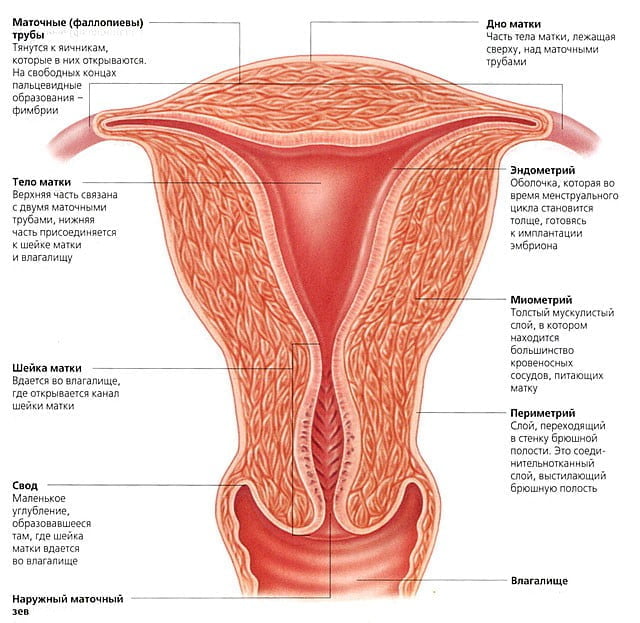

В строении матки различают шейку, тело и дно. Дно – выпуклая часть, выступающая выше линии впадения вовнутрь матки маточных труб. Средняя часть матки, которая является самой большой частью, и имеет форму конуса, называется телом матки.

Шейка матки расположена в нижней части и является самой узкой частью с округлой формой. Длина шейки приблизительно 3 см. Шейку матки разделяют на надвлагалищную и влагалищную. Известны случаи, когда шейка матки может переходить в тело матки, но случается и так, что шейка наоборот достаточно резко отграничивается от тела. Та часть, где тело переходит в шейку матки, носит название перешейка, из которого во время родов формируется маточный сегмент (нижний). Анатомической внутренней осью называется сужение в области перешейка, где происходит соединение тела с шейкой. Наружный конец шейки матки входит в верхний отдел влагалища. На нижнем ее конце, имеется отверстие овальной или округлой формы. Края данного отверстия формируют переднюю губу и заднюю губу. Отверстие матки у рожавших и нерожавших женщин имеет отличие. У рожавших оно имеет вид поперечной щели, в то время как у нерожавших, его форма округлая. Более длинной и менее толстой является задняя губа, которая находится выше передней. Отверстие матки направлено в сторону задней влагалищной стенке.

Тело матки имеет треугольную форму. В нем различают переднюю пузырную поверхность, заднюю кишечную поверхность, а также правый и левый края матки, к которым прикреплены маточные широкие связки. Передняя пузырная поверхность матки находится вблизи мочевого пузыря, а задняя кишечная поверхность граничит с прямой кишкой.

Верхняя часть матки, поднимающаяся над отверстиями маточных труб, является дном матки, которое имеет выпуклую форму и вместе с боковыми краями формирует углы, в которые попадают маточные трубы. Данный участок называется рогами матки.

Полость матки треугольной формы, имеет длину 6-7 см. В ее верхних углах открываются устья маточных труб, тогда как в нижнем углу – внутреннее отверстие матки, ведущее в канал шейки матки. Размер полости у женщин рожавших отличается т размера полости нерожавших женщин, поскольку у нерожавших женщин боковые стенки больше вогнуты вовнутрь.

Различают слои стенки матки, которые имеют свои названия. А именно, параметрий, миометрий и эндометрий. Серозная оболочка (параметрий) является продолжением серозного покрова мочевого пузыря. На большом участке передней и задней поверхности и дне матки периметрий соединен с миометрием. В участке перешейка, брюшинный покров прикреплен рыхло.

Внутри полости матки находится железистый цилиндрический эпителий. Он образует эндометрий (внутренний слой). Данный слой состоит из двух слоев: толстого поверхностного слоя (функционального) и расположенного немного глубже – базального. Эндометрий в детородном возрасте изменяется циклически, структурно и функционально. По этой причине, каждый месяц поверхностный функциональный слой отвергается, а потом происходит процесс его обновления за счет базального слоя.

Миометрий или мышечная оболочка матки состоит их трех слоев гладкомышечных клеток. Его толщина 1,5-2,5 см. Наружный продольный слой соединяется с серозным покровом. Средний круговой слой отличается своей мощностью, и более всего он развит в области шейки матки. В данном слое имеется множество сосудов, в основном, венозных. По этой причине, данный слой часто называют сосудистым слоем.

Волокна идут продольно во внутреннем слое, который наиболее тонкий. Мышечные волокна всех трех слоев переплетены между собой. Поэтому разделения между ними выражены достаточно слабо.

Тело матки, а также задняя поверхность шейки матки покрывает брюшина, переходящая также на органы, которые расположены вблизи. Итак, спереди – на мочевой пузырь, при этом образуется пузырно – маточное углубление; сзади – на шейку, а дальше опускается вниз. Брюшина на задней стенке влагалища переходит на прямую кишку. Брюшина, удвоившись по краям матки, формирует широкие связки матки, в которых содержатся маточные сосуды, а также нервные сплетения. На уровне шейки матки, между листками брюшины, находится околоматочная клетчатка, имеющая название параметрий.

Матка является подвижным внутренним органом и способна занимать различное положение. Естественной является ситуация, когда продольная ось данного органа ориентирована вдоль оси таза. Мочевой пузырь, находясь в наполненном состоянии, а также прямая кишка могут наклонять матку вперед. Кроме того, матка может отклоняться вправо или влево.

Для поддержания матки в нужном положении, существуют связки. Данную функцию выполняют парная круговая связка матки, широкие (правая и левая) связки, парные прямокишечно – маточные, а также крестцово-маточные связки. Круглая связка матки представляет собой своеобразный тяж, состоящий из соединительной и гладкомышечной ткани. Его длина приблизительно 10-15 см, а свое начало он берет от края матки и от маточной трубы. Данная связка лежит в брюшинной складке, а ее путь проходит через запирательные сосуды, а также нерв и боковую пупочную связку. Кроме того, круглая связка пересекает наружную подвздошную вену, а также нижние надчревные сосуды.

Два листка брюшины (передний и задний) входят в состав широкой связки матки. Направляясь от матки к боковой стенке малого таза, ее листки переходят в париетальную брюшину малого таза. Между листками данной связки, а точнее, у основания, расположены соединительнотканные тяжи, которые образовывают с обеих сторон матки кардинальную связку, необходимую для фиксации влагалища и матки. Мочеточник, маточно-влагалищное сплетение и маточная артерия располагаются в околоматочной клетчатке. В свою очередь, маточная труба находится между листками широкой связки.

Помимо этого, фиксировать матку помогают лежащие в правой и левой прямокишечно-маточных складках, связки. Данные связки направлены от шейки матки в сторону прямой кишки и тазовой поверхности крестца. В данных связках имеются соединительнотканные тяжи, а вместе с ними и пучки прямокишечно-маточной мышцы.

Интересным является тот факт, что у родившейся девочки, шейка матки длиннее самого тела матки, но с наступлением периода полового созревания, тело матки активизируется в своем росте. Большие изменения наступают в период беременности. В данный период форма и величина матки сильно изменяются. Так, матка на 8-м месяце беременности принимает овально-кругловатую форму и достигает 20 см, раздвигая при этом, листки широкой связки. Некоторые виды мышечных волокон в это время могут умножаться численно и по своим размерам, подвергаясь при этом, жировому перерождению. После родов, матка довольно в короткие сроки, возвращается практически полностью, в свое прежнее состояние. У женщин старшего возраста, в матке происходит атрофия ткани, которая уплотняется и бледнеет. После наступления менопаузы, слизистая оболочка утончается и происходит уменьшение мышечной структуры. Данные изменения, в большей мере, затрагивают шейку матки.

Матка является органом, в котором непосредственно развивается эмбрион и благодаря которому, становится возможным вынашивание плода. За всю беременность, объем матки может увеличиваться несколько раз. Это связано с высоким уровнем эластичности стенок матки. Развитая мускулатура данного органа позволяет матке во время родов, проявлять активное участие в процессе изгнания плода.

Поступление в матку крови, возможно благодаря маточным артериям, которые ответвляются от подвздошных внутренних артерий и на уровне внутреннего зева подходят к самой матке. Отток венозной крови осуществляется в левое и правое венозное маточное сплетение. Данное сплетение является началом для маточной вены и вен, которые впадают в подвздошные и яичниковые вены, а также венозные сплетения, которые относятся к прямой кишке. Лимфоузлы (паховые, подвздошные, параортальные и феморальные) участвуют в лимфатическом дренаже. Иннервация матки возможна благодаря симпатической нервной системе, в то время, ка парасимпатическую нервную систему в данном случае, представляют только ветви сакральных, а также тазовых нервов.

Источник

Матка – внутренний женский половой орган, в котором развивается плод при беременности.

Матка (от лат. uterus, metra) – непарный полый мышечный орган, в котором развивается плод при беременности. Матку, а также яичники, маточные трубы и влагалище относят к внутренним женским половым органам.

Расположение и форма матки

Матка располагается в полости малого таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой сзади. Форму матки сравнивают с грушей, сплюснутой спереди назад. Длина ее около 8 см, масса 50-70 г. В матке различают тело, верхнюю выпуклую часть – дно и нижнюю суженную часть – шейку. Шейка матки вдается в верхнюю часть влагалища. У новорожденной девочки шейка длиннее тела матки, но в период полового созревания тело матки растет быстрее и достигает 6-7 см, шейка – 2,5 см. В старческом возрасте матка атрофируется и заметно уменьшается.

Тело матки образует с шейкой угол, открытый кпереди (к мочевому пузырю), – это нормальное физиологическое положение. Удерживают матку несколько связок, главные из которых – широкие связки матки – располагаются по ее сторонам и переходят на боковые стенки таза. В зависимости от наполнения соседних органов положение матки может меняться. Так, при наполненном мочевом пузыре матка отклоняется кзади и выпрямляется. Запоры, переполнение кишечника также влияют на положение и состояние матки. Именно поэтому для женщины важно вовремя опорожнять и мочевой пузырь, и прямую кишку.

Полость матки невелика по сравнению с величиной органа и на разрезе имеет треугольную форму. В углы основания треугольника (на границе между дном и телом матки) открываются отверстия маточных труб. Книзу полость матки переходит в канал шейки, который открывается в полость влагалища отверстием матки. У нерожавших женщин это отверстие имеет округлую или овальную форму, у рожавших выглядит как поперечная щель с зажившими надрывами.

Строение стенки матки

Стенка матки состоит из 3 оболочек: внутренней – слизистой (эндометрий), средней – мышечной (миометрий) и наружной – серозной (периметрий), представленной брюшиной.

Строение эндометрия

Слизистая оболочка матки покрыта мерцательным эпителием и имеет простые трубчатые железы. С наступлением половой зрелости она претерпевает периодические изменения, связанные с созреванием в яичнике яйцеклеток – женских половых клеток. Созревшая яйцеклетка с поверхности яичника по маточной трубе направляется в полость матки. Если в маточной трубе происходит оплодотворение яйцеклетки (слияние яйцеклетки и сперматозоида – мужской половой клетки), то начавший формироваться зародыш внедряется в слизистую оболочку матки, где и происходит его дальнейшее развитие, то есть начинается беременность. На 3 месяце беременности в матке формируется плацента, или детское место, – специальное образование, через которое плод получает питательные вещества и кислород от материнского организма.

При отсутствии оплодотворения эндометрий подвергается сложным циклическим изменениям, которые принято называть менструальным циклом. В начале цикла происходят структурные преобразования, направленные на подготовку эндометрия к приему оплодотворенной яйцеклетки: толщина эндометрия увеличивается в 4-5 раз, его кровоснабжение усиливается. Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, наступает менструация – отторжение поверхностной части эндометрия и удаление его из организма вместе с неоплодотворенной яйцеклеткой. Менструальный цикл продолжается около 28 дней, из них 4-6 дней занимает сама менструация. В постменструальную фазу (до 11-14-го дня от начала менструации) в яичнике созревает новая яйцеклетка, а в матке восстанавливается поверхностный слой слизистой оболочки. Следующая далее предменструальная фаза характеризуется новым утолщением слизистой оболочки матки и подготовкой ее к приему оплодотворенной яйцеклетки (с 14-го до 28-го дня).

Циклические изменения в строении эндометрия происходят под действием гормонов яичника. В яичнике на месте созревшей и вышедшей на поверхность яйцеклетки развивается так называемое желтое тело. При отсутствии оплодотворения яйцеклетки оно существует в течение 12-14 дней. В случае оплодотворения яйцеклетки и наступления беременности желтое тело сохраняется в течение 6 месяцев. Клетки желтого тела вырабатывают гормон прогестерон, влияющий на состояние слизистой оболочки матки и перестройку организма матери при вынашивании плода.

Строение миометрия

Мышечная оболочка матки, миометрий, составляет ее главную массу и имеет толщину от 1,5 до 2 см. Построен миометрий из гладкой мышечной ткани, волокна которой расположены в 3 слоя (наружный и внутренний – продольные, средний, наиболее мощный, – циркулярный). При беременности волокна миометрия сильно увеличиваются в размерах (до 10 раз в длину и в несколько раз в толщину), поэтому к концу беременности масса матки достигает 1 кг. Форма матки становится округлой, а длина увеличивается до 30 см. Изменения размеров живота беременной женщины может представить каждый. Столь мощное развитие мышечной оболочки матки необходимо для осуществления родов, когда созревший плод выводится из организма матери путем сокращения матки и мышц брюшного пресса. После родов происходит обратное развитие матки, которое заканчивается через 6-8 недель.

Таким образом, матка – это орган, который в течение жизни периодически изменяется, что связано с менструальным циклом, беременностью и родами.

Строение матки: варианты вне нормы

Интересны данные об индивидуальных вариантах формы и положения матки. Описаны отсутствие половины матки, полное или частичное закрытие полости матки. Крайне редко встречаются удвоение матки, наличие перегородки в ее полости. Иногда перегородка имеется лишь в области дна матки и выражена в разной степени (седловидная, двурогая матка). Перегородка может доходить до влагалища. Матка часто остается маленькой, не достигая взрослых размеров (инфантильная матка), что сочетается с недоразвитием яичников.

Все эти варианты строения матки связаны с особенностями ее развития у зародыша из 2 сливающихся между собой трубок (мюллеровы протоки). Неслияние этих протоков приводит к удвоению матки и даже влагалища, а задержка развития одного из протоков лежит в основе возникновения асимметричной, или однорогой, матки. Несращение протоков на протяжении того или иного их отдела приводит к возникновению перегородок в полости матки и влагалища.

Рудимент мужского организма: простатическая маточка

У мужчин тоже есть маточка – точечное углубление на стенке мочеиспускательного канала в его простатической части, недалеко от места впадения в мочеиспускательный канал семявыносящих протоков. Эта простатическая маточка представляет собой рудиментарный остаток мюллеровых протоков, которые закладываются у зародыша, но в мужском организме просто не развиваются.

Автор: Ольга Гурова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры анатомии человека РУДН

Источник

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА, мочеполовой аппарат [apparatus urogenitalis (PNA, BNA), systema urogenitale (JNA)] – система органов, включающая мочевые органы (organa urinaria), выполняющие функцию образования и выведения мочи, и половые органы (organa genitalia, PNA), выполняющие функцию размножения. Те и другие органы имеют общее происхождение (развитие), связаны между собой морфологически и функционально.

Краткая морфофункциональная характеристика

Основным органом мочевой системы является почка (см.) – парный орган, расположенный забрюшинно, в поясничной области. Моча, выделяющаяся из почки, поступает в мочеточник (см.), к-рый в малом тазу открывается в мочевой пузырь (см.). От мочевого пузыря начинается мочеиспускательный канал (см.), короткий у женщин и длинный, сложного строения у мужчин; такое его строение у мужчин обусловлено тем, что он одновременно является каналом, выводящим семя.

Половой железой у мужчин является яичко (см.) с придатком – парный орган, расположенный в мошонке (см.). Семявыносящий проток (см.), начинаясь от протока придатка, проходит через паховый канал (см.) в составе семенного канатика (см.), опускается по боковой стенке малого таза, располагаясь кзади и книзу от мочевого пузыря. В малом тазу расположены семенные пузырьки (см.), выделительные протоки к-рых соединяются с семявыносящими протоками и образуют правый и левый семявыбрасывающие протоки, открывающиеся в мочеиспускательный канал. Семявыбрасывающий проток прободает непарный орган – предстательную железу (см.), охватывающую мочеиспускательный канал, в к-ром мочевой путь соединяется с половым. Губчатая часть мочеиспускательного канала проходит в губчатом теле полового члена (см.) и оканчивается наружным отверстием. В начальный отдел губчатой части мочеиспускательного канала открываются протоки луковично-уретральных желез (см.).

У женщин половой железой является яичник (см.) – парный орган, лежащий вместе с придатком яичника в полости малого таза по обе стороны от матки (см.), от к-рой отходят парные маточные трубы, расположенные в верхнем крае широкой связки матки; внизу матка открывается непарным отверстием во влагалище (см.). Наружные половые органы женщины представлены большими половыми губами, медиальнее к-рых расположены малые половые губы. Кпереди и кверху они оканчиваются у клитора, толщу к-рого составляют пещеристые тела. Между малыми половыми губами лежит преддверие влагалища, в к-рое открываются наружное отверстие мочеиспускательного канала, отверстие влагалища и протоки малых и больших преддверных желез (см. Вульва).

Сравнительная анатомия

Мочевые органы

В процессе эволюционного развития у позвоночных животных наблюдается последовательная смена трех различных выделительных органов: 1) предпочка, или головная почка (pronephros); 2) первичная, средняя почка (mesonephros), или вольфово тело; 3) окончательная, или вторичная, почка (nephros). Эта смена генераций почек в процессе эволюционного развития происходит из единой исходной закладки (нефротомов). Так, у миксин (круглоротых) развивается передняя часть закладки, образующая предпочку, к-рая является функционирующим органом взрослого животного. У классов животных, стоящих на более высоких ступенях эволюции (рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих), предпочка уже функционирует либо только в личиночных стадиях, либо на ранних этапах эмбриогенеза. У рыб и амфибий наибольшего развития за счет усложнения и увеличения почечных канальцев достигает средняя (туловищная) часть закладки, образующая первичную почку. Наконец, у высших позвоночных и человека в задней части закладки происходит полное обособление комплекса наиболее сложных канальцев, образующих окончательную почку.

Предпочка состоит из немногих передних канальцев, концы к-рых соединяются в выводной проток, впадающий в клоаку. Предпочка характеризуется малым количеством сегментов, где образуются канальцы, наличием широкой мерцательной воронки, открывающейся в целом (вторичная полость тела), и отсутствием непосредственной функциональной связи с кровеносными сосудами.

Первичная почка располагается в области туловища и включает большое количество сегментов, в к-рых имеются канальцы и их ветвления. В первичной почке устанавливается непосредственная связь канальцев с кровеносными сосудами: слепые расширенные концы ее канальцев «впячиваются», и в эти углубления врастают веточки аорты, образующие клубочки. Канальцы первичной почки открываются в мезонефральные протоки (вольфовы протоки), к-рые впадают в клоаку.

Окончательная почка локализуется в каудальных сегментах туловища, имеет огромное количество канальцев и клубочков кровеносных капилляров и теряет первичную сегментарность строения.

Мочевыводящие пути у позвоночных животных представлены мочеточниками, к-рые открываются у низших форм позвоночных в клоаку, у высших – в мочевой пузырь. Соответственно трем генерациям почки, последовательно сменяющим друг друга, различают три типа мочеточника: 1) первично-почечные канальцы, являющиеся выводными протоками предпочки; 2) первичные мочеточники, мезонефральные протоки, имеющиеся у взрослых рыб и амфибий (у самцов амфибий и у нек-рых видов рыб они одновременно выводят мочу и семя); 3) вторичные мочеточники, служащие только для выведения мочи (они существуют у рептилий, птиц, млекопитающих и человека, являясь выводным протоком окончательной почки).

Мочевой пузырь у низших позвоночных развивается как выпячивание клоаки, а у высших – представляет собой производное проксимальной части аллантоиса (см. Зародыш).

Так, у амфибий, рептилий и однопроходных млекопитающих мочевой пузырь открывается на брюшной стороне клоаки, а мочеточники впадают в клоаку на ее спинной стороне. У сумчатых и плацентарных млекопитающих мочеточники впадают непосредственно в мочевой пузырь; моча выводится наружу через мочеиспускательный канал из мочевого пузыря. У птиц и нек-рых рептилий (змеи, крокодилы) мочевой пузырь редуцируется.

Половые органы

Половые железы, или гонады, развиваются в стенках полости тела у медиального края первичной почки. У позвоночных животных половые клетки выводятся через протоки, формирующиеся из каналов выделительной системы,- мезонефрального и парамезонефрального. Парамезонефральный проток (мюллеров проток) формируется из продольного эпителиального тяжа кнаружи от мезонефрального. У высших позвоночных из мезонефрального протока наряду с мочеточником и участками постоянной почки (лоханкой, чашечками, сосочковыми протоками) у особей мужского пола развиваются пути выведения семени – проток придатка, семявыносящий и семявыбрасывающий протоки. У особей женского пола начиная с 3-го мес. внутриутробного развития мезонефральный проток большей частью редуцируется. Из парамезонефрального протока формируются маточные трубы, матка и влагалище (у особей мужского пола этот проток редуцируется).

С развитием постоянной почки у высших позвоночных первичная почка закладывается в эмбриогенезе, но после рождения не функционирует как выделительный орган и частично редуцируется. Передний ее отдел образует у особей мужского пола вместе с сильно развитой частью мезонефрального протока придаток яичка, а задний сохраняется в виде незначительного прилегающего к нему рудимента – придатка привеска яичка (paradidymis). У особей женского пола оба отдела редуцируются и их остатки сохраняются в складке брюшины между яичником и маточной трубой (яйцеводом) в виде придатка яичника и околояичника (epoophoron, paroophoron).

Половые железы млекопитающих представляют собой органы овальной или бобовидной формы – яичники у женских особей, яички у мужских. Яичники располагаются в полости малого таза, яички у большинства млекопитающих перемещаются в особый вырост брюшной полости – мошонку. Передняя часть клоаки, связанная с мочевым пузырем, обособляется в виде мочеполовой пазухи, в к-рую у однопроходных млекопитающих открываются половые протоки и мочеточники. У живородящих животных мочеточники открываются В мочевой пузырь, клоака исчезает, мочеполовая пазуха открывается самостоятельно наружу, образуя у особей женского пола преддверие влагалища, а у особей мужского пола – мочеполовой канал. Для млекопитающих характерна тенденция к срастанию дистальных концов яйцеводов, что приводит к образованию у всех плацентарных животных непарного влагалища, а у большинства их также и матки. У многих насекомоядных, грызунов и у слонов матка «двойная», у нек-рых грызунов, у свиней и нек-рых хищных – «двураздельная», у большинства млекопитающих – «двурогая» и, наконец, у нек-рых рукокрылых, обезьян и у человека произошло окончательное срастание дистальных концов яйцеводов и образование матки с одной полостью, открывающейся во влагалище (uterus simplex). У обезьян и человека только начальные отделы яйцеводов – маточные трубы – сохраняют свою парность.

Рис. 1. Схематическое изображение мужского мочеполового аппарата в процессе филогенеза: у рептилии (А), клоачного (Б) и живородящих (В, Г) млекопитающих. 1 – семенник, 2 – семявыносящий канал, 3 – мочевой пузырь, 4 – мочеполовая пазуха, 5 – клоака, в – мочеточник, 7 – почка, 8 – половой член, 9 – мочеполовой канал, 10 – задний проход.

В мочеполовые каналы впадают протоки добавочных желез; у самцов млекопитающих в конце семявыносящего канала имеются крупные пузырчатые железы – семенные пузырьки, а в стенках мочеполового канала развивается парная предстательная железа (к-рая затем сливается в одну непарную), а также луковично-уретральные железы (рис. 1). У особей женского пола формируются большие железы преддверия влагалища.

Рис. 2. Схематическое изображение почечных канальцев и половых желез у позвоночных в фило- и онтогенезе: А – исходная (индифферентная) стадия эмбрионального развития, Б – женская особь, В – мужская особь; 1 – предпочка (головная почка), 2 – первичная (средняя) почка, 3 – окончательная (вторичная) почка, 4 – мочеточник, 5 – стебельчатая гидатида, 6 – воронка яйцевода, 7 – яичник, 8 – придаток яичника (у женских особей, Б), и придаток яичка (у мужских особей, В), 9 – околояичник (параофорон) у женских особей (Б) и придаток привеска яичка (парадидимис) у мужских особей (В), 10 – мезонефральный (вольфов) проток, 11 – мочеполовая пазуха, 12 – прямая кишка, 13 – матка, 14 – парамезонефральный (мюллеров) проток, 15 -семенник, 16 – предстательная маточка; 17 – привесок придатка яичка; пунктиром показаны структуры, подвергающиеся обратному развитию у взрослых особей.

Схематическое изображение почечных канальцев и половых желез у позвоночных в фило- и онтогенезе представлено на рисунке 2.

Онтогенез

У человека почечные канальцы развиваются из нефротомов (см. Мезодерма). В переднем и среднем отделах туловища материал нефротомов сегментирован, в каудальном отделе сегментация исчезает и с каждой стороны тела образуется метанефрогенный тяж. При развитии зародыша происходит, как и в филогенезе, последовательная смена трех форм выделительных органов: предпочка, первичная почка, или вольфово тело, и окончательная почка. Предпочка у человека закладывается в виде рудиментарного образования и вскоре исчезает. Первичная почка развивается из множества туловищных нефротомов, ее канальцы ветвятся, и на их слепых концах образуются капсулы с врастающими в них сосудистыми клубочками. Другие концы канальцев соединяются в проток первичной почки – мезонефральный, или вольфов, проток. От протока первичной почки в дальнейшем отщепляется продольный клеточный тяж, к-рый образует парамезонефральный, или мюллеров, проток. Оба эти канала открываются в клоаку; у места их впадения парамезонефральные протоки сливаются в один непарный канал, открывающийся в клоаку. Вторичная, или окончательная, почка формируется из метанефрогенного тяжа. Расширенные слепые концы почечных канальцев вступают в контакт с врастающими в метанефрогенные тяжи разветвлениями почечных артерий, в результате чего формируются почечные тельца. Противоположные концы почечных канальцев соединяются с выростами почечной лоханки. Из мезонефральных протоков у места их впадения в клоаку возникает по одному слепому выросту, каждый из к-рых растет по направлению к зачаткам окончательных почек. Эти выросты становятся мочеточниками, а их расширенные концы образуют лоханку, чашечки и сосочковые канальцы. В процессе эмбрионального развития дифференцировка почечных канальцев идет в направлении от участков, прилегающих к почечной лоханке, и заканчивается на поверхности почки уже после рождения. Ко 2-му месяцу внутриутробного развития у медиальных сторон первичных почек возникают зачатки гонад в виде недифференцированных валиков овальной формы, называемых половыми складками. Первичные половые клетки мигрируют в них из желточного мешка и внедряются в целомический эпителий, покрывающий гонады и называемый зачатковым эпителием. В конце 2-го мес. внутриутробного развития начинается половая дифференцировка зачатков гонад. Остальные части закладки М. с. развиваются у зародышей мужского и женского пола также по-разному. В этот период развития клоака перегораживается фронтально расположенной мочепрямокишечной (уроректальной) перегородкой, врастающей со стороны ее боковых стенок. Дорсальный отдел клоаки становится ректальным отделом кишки, а вентральный – получает название мочеполовой пазухи, в к-рую открываются мезонефральные и парамезонефральные протоки. От вентральной стенки мочеполовой пазухи отходит аллантоис, часть к-рого в дальнейшем становится мочевым пузырем. Места впадения мезонефральных протоков и мочеточников разделяются в результате разрастания стенки мочеполовой пазухи. В дальнейшем отверстия мочеточников перемещаются в ту часть выпячивания аллантоиса, к-рая образует мочевой пузырь.

При развитии особи женского пола первичная почка и ее проток редуцируются. Иногда у взрослых женщин часть протока сохраняется в виде узкого канальца, расположенного в широкой маточной связке (ductus epoophoron longitudinalis, или гартнеров канал). Парамезонефральные протоки, наоборот, интенсивно развиваются, в результате чего их парные отделы образуют маточные трубы, а непарный – матку и влагалище (точнее, их эпителий). Нередко от краниального отдела парамезонефрального протока у мужчин остается рудимент, носящий название привеска яичка (appendix testis).

Рис. 3. Схематическое изображение мочеполовой системы зародыша (А-Г) и плода (Д-E) человека (сводные данные): А – разрез тела зародыша в начале 5-й недели внутриутробного развития (1 – канальцы предпочки головной почки, 2 – канальцы первичной почки, 3 – проток окончательной почки, 4 – клоака, 5 – аллантоис, 6 – желточный мешок); Б – разрез тела зародыша в начале 6-й недели внутриутробного развития (1 – мезонефральный проток, 2 – метанефрогенная ткань, 3 – проток окончательной почки, 4 – прямая кишка, 5 – мочеполовая пазуха); В – разрез каудальной части тела зародыша на 7-й неделе внутриутробного развития (1 – гонада, 2 – мезонефральный проток, 3 – проток окончательной почки, 4 – мочеполовая пазуха, 5 – аллантоис); Г – разрез каудальной части тела зародыша на 8-й неделе внутриутробного развития (1 – окончательная почка, 2 – сросшиеся парамезонефральные протоки, 3 – мезонефральный проток, 4 – проток окончательной почки, 5 – мочеполовая пазуха, 6 – половой бугорок, 7 – аллантоис, 8 – гонада); Д – разрез каудальной части тела плода мужского пола в возрасте около 3 месяцев внутриутробного развития (1 – придаток яичка, 2 – привесок яичка, 3 – почка, 4 – семенник, 5 – мочевой пузырь, 6 – семявыносящий проток, 7 – мочеточник, 8 – предстательная железа, 9 – половой член, 10 – мочеиспускательный канал, 11 – прямая кишка); E – разрез каудальной части тела плода женского пола в возрасте около 3 месяцев внутриутробного развития (1 – маточная труба, 2 – почка, 3 – яичник, 4 – мочеточник, 5 – прямая кишка, 6 – влагалище, 7 – преддверие влагалища, 8 – клитор, 9 – мочевой пузырь, 10 -матка, 11 -придаток яичника, 12 – мочевой проток).

При развитии у особи мужского пола редуцируются парамезонефральные протоки, тогда как канальцы первичной почки и мезонефральный проток преобразуются в семявыносящие пути. Между краниальными канальцами первичной почки и извитыми семенными канальцами яичка устанавливается связь, в результате чего канальцы яичка получают сообщение с мезонефральные протоком и мочеполовой пазухой. Т. о., краниальный отдел первичной почки образует придаток яичка, а мезонефральный канал – проток придатка, семявыносящий и семяизвергающий протоки. Место сращения уроректальной перегородки с клоакальной мембраной образует зачаток промежности (см.) и делит ее на анальную и урогенитальную пластинки. В последней возникает первичное мочеполовое отверстие. Вокруг него из мезенхимы образуется половой валик, половой бугорок и половые складки. Начиная с 4-го мес. внутриутробного развития происходит дифференцировка наружных половых органов в зависимости от пола: половой бугорок образует клитор или головку полового члена, половые складки – малые половые губы или стенки мочеиспускательного канала, половые валики – большие половые губы или мошонку. У мужских особей в мошонку врастают выпячивания брюшной стенки и опускаются яички (рис. 3).

Возрастные особенности

У новорожденных почки расположены ниже, чем у взрослых. Мочевой пуз