Эндемичный район мочекаменной болезни

Глава 12. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Мочекаменная

болезнь (МКБ) – одно из самых распространённых урологических

заболеваний с выраженной эндемич-ностью. Удельный вес МКБ среди других

урологических заболеваний составляет 25-45%. К эндемичным районам

относят страны Северной и Южной Америки, Африки и Европы, а также

Австралию. На нашем континенте МКБ чаще всего наблюдается среди

населения Казахстана, Средней Азии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала и

Крайнего Севера. В этих районах распространённость МКБ высока у

взрослых и у детей. По статистическим данным, в районах с жарким

климатом частота уролитиаза у детей достигает 60%, тогда как в условиях

умеренного и холодного климата (Хабаровск, Амурская область, Рязань)

значительно меньше: 10,6% общего числа больных МКБ. Важную роль в

распространении МКБ отводят процессам дегидратации организма в условиях

сухого и жаркого климата, а также ухудшению экологической обстановки.

Особая актуальность этой проблемы у детей заключается в том, что

уролитиаз и калькулёзный пиелонефрит способствуют быстрому развитию

стойких морфологических изменений почечной паренхимы и, как следствие,

приводят к ХПН.

Бесспорно,

заболевание существует так же долго, как и человечество, но первое

описание МКБ у детей появилось только в 1946 г. в Венгрии. МКБ

встречается в любом возрасте, но у детей и стариков камни почек и

мочеточников отмечаются реже, а камни мочевого пузыря чаще. МКБ

регистрируют у детей всех возрастных групп, включая новорождённых, но

чаще – в возрасте 3-11 лет (причём у мальчиков в 2-3 раза чаще).

Патогенез заболевания можно связать с одной из трёх основных гипотез:

• усиленная преципитация-кристаллизация;

• формирование матрицы (ядрообразование);

• недостаточность ингибиторов кристаллизации.

В

гипотезе преципитации-кристаллизации подчёркнуто значение перенасыщения

мочи кристаллоидами, что приводит к их осаждению в виде кристаллов

(например, цистинурия, уратурия, трипельфос-фатная кристаллурия). Однако

этим механизмом нельзя объяснить

происхождение

оксалатно-кальциевого образования, когда уровень экскреции основных

камнеобразующих компонентов практически не повышен. Матричная гипотеза

камнеобразования основана на предположении об исходном формировании

органического ядра, на котором в дальнейшем растёт камень вследствие

преципитации кристаллов. К веществам, образующим такое ядро, относят, в

частности, мочевой миоглобулин, коллаген и мукопротеиды. Поскольку моча

содержит ингибиторы кристаллообразования, она может удерживать в

растворённом состоянии значительно большее количество солей, чем водные

растворы. В последние годы появились новые сведения о возможности

участия в образовании ядра будущего камня нанобак-терий –

грамотрицательных атипичных бактерий, продуцирующих карбонат кальция

(апатит) на клеточных стенках. Третья гипотеза связывает развитие МКБ с

отсутствием ингибиторов кристаллообразования. Необходимым условием

поддержания солей в растворённом виде служит определённая концентрация

водородных ионов, то есть должное рН мочи. Нормальное значение рН мочи

(5,8-6,2) обеспечивает её стабильное коллоидное состояние.

Этиология

В

настоящее время используют минералогическую классификацию камней.

Обычно состав камней смешанный, что связано с нарушением нескольких

метаболических звеньев и присоединением инфекции. По химическому составу

различают оксалатные, фосфатные, уратные и карбонатные камни. Камень

представлен смесью минералов с органическими веществами. Оксалатные

камни образуются из кальциевых солей щавелевой кислоты. Камни плотные,

чёрно-серого цвета, с шиповатой поверхностью. Они легко ранят слизистую

оболочку, в результате чего кровяной пигмент окрашивает их в

тёмно-коричневый или чёрный цвет. Фосфатные камни, содержащие кальциевые

соли фосфорной кислоты, отличаются гладкой или слегка шероховатой

поверхностью, разнообразной формой и мягкой консистенцией. Они белого

или светло-серого цвета, образуются в щелочной моче, быстро растут и

легко дробятся. Уратные камни состоят из мочевой кислоты или её солей.

Камни жёлто-кирпичного цвета, с гладкой поверхностью, твёрдой

консистенции. Карбонатные камни образуются из кальциевых солей угольной

кислоты. Такие образования белого цвета, с гладкой поверхностью, мягкие,

разной формы. К наиболее редким камням относят белковые камни – цис-

тиновые

(выявляются в 1-3% случаев). Цистиновые камни состоят из сернистого

соединения аминокислоты цистина. Они желтовато-белого цвета, округлой

формы, мягкой консистенции, с гладкой поверхностью. Белковые камни

образуются главным образом из фибрина с примесью солей и бактерий.

Холестериновые камни, состоящие из холестерина, встречаются в почке

крайне редко. Они чёрного цвета, мягкие и легко крошатся.

Магнийсодержащие камни составляют 7-10% всех мочевых камней и часто

сочетаются с инфекцией. Камни из смешанной фосфорнокислой соли магния и

аммония (струвита) образуются вследствие инфекции, вызванной Proteus и Pseudomonas. Эти

микроорганизмы обладают уреазной активностью: они расщепляют мочевину и

способствуют увеличению концентрации аммония и гидроксильных групп, что

приводит к повышению рН мочи. При повышении рН мочи кристаллы

фосфорнокислой соли магния и аммония выпадают в осадок.

Как

правило, камни возникают в почечных сосочках. Сформировавшийся камень

может отделиться, переместиться дистально и вызвать обструкцию. Обычные

места обструкции:

• место перехода почечной лоханки в мочеточник;

• середина мочеточника;

• МПС.

К

факторам риска относят аномалии мочевыделительной системы (гидронефроз,

удвоенную почку, гипоплазию почки с дисплазией почечной ткани).

Нарушение уродинамики при этих аномалиях предрасполагает к образованию

почечных камней.

В патогенезе

МКБ у детей существенное значение принадлежит нарушениям

нейроэндокринной регуляции почечных функций по поддержанию кальциевого

гомеостаза, а также гистоморфологичес-кой незрелости ткани почек. Так,

двусторонний и рецидивирующий нефролитиаз характеризуется диффузными

множественными признаками почечного дизэмбриогенеза, кистозными

изменениями канальцев и очагами склероза. МКБ взаимосвязана с

гиперфункцией паращитовидной железы; в крови повышена концентрация

паратгор-мона. Существуют доказательства, что нефролитиаз и

нефрокальци-ноз нередко осложняют ХПН в связи со склерозированием почки и

прекращением функционирования специальных отделов нефрона, в норме

взаимодействующих с паратгормоном. Задержка паратгормона в системном

кровотоке приводит к выходу кальция из костей и других тканей и

повышению уровня экскреции фосфатов. Содержание кальция в сыворотке

крови увеличивается также при травме кости,

остеомиелите или остеопорозе, в связи с чем эти заболевания часто осложняются МКБ.

Возникновению

МКБ способствуют нарушения функции ЖКТ (хронический гастрит, колит и

язвенная болезнь). Это объясняется влиянием гиперацидного гастрита на

кислотно-основное состояние организма, а также уменьшением выведения

кальциевых солей из тонкой кишки и связывания в ней кальциевых солей.

Кроме того, велико значение нарушения барьерных функций печени.

Камнеобразованию способствует и замедление почечного кровотока. Важную

роль играет воспалительный процесс в почке: инфекция способствует

образованию камня, особенно в случаях застоя мочи.

В

зависимости от патогенеза различают первичный и вторичный характер МКБ.

Вторичное камнеобразование отмечается у детей с врождёнными и

приобретёнными обструкциями мочевой системы, первичное – при

дисметаболических нефропатиях (коралловидные или рецидивные камни). К

ним относят цистинурию, глицинурию, ксантинурию и почечный тубулярный

ацидоз.

Таким образом, МКБ у

детей – сложный патологический процесс, включающий целый комплекс

нарушений обмена веществ, в итоге приводящий к патологической

перестройке клеточных мембран с преимущественными изменениями мембранных

ферментов и фос-фолипидов.

Клиническая картина

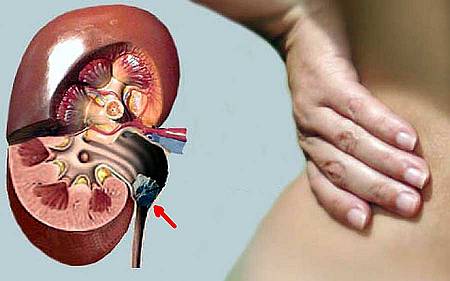

Почечные

камни клинически могут протекать бессимптомно и обнаруживаться как

случайная находка на рентгенограмме или при УЗИ почек, нередко

выполняемом по другим причинам. Однако нередко они проявляются тупой

болью. Классический симптом почечных камней – мучительная периодическая

боль. Она начинается в поясничной области сзади, затем распространяется

кпереди и вниз на живот, в пах, половые органы и медиальную часть бедра.

Наблюдаются рвота, тошнота, повышенное потоотделение и общая слабость.

Интенсивная боль может продолжаться несколько часов, за ней следует

тупая боль в боку. Ребёнок с почечной коликой выглядит тяжелобольным и

беспокойным, не может найти себе места, поворачивается с боку на бок,

пытаясь облегчить боль. Иногда наблюдается лихорадка, озноб и гематурия.

Объективное обследование позволяет обнаружить болезненность и

рефлекторное напряжение соответствующей поясничной области. Глубокая

пальпация усиливает дискомфорт больного. Возможны клинические проявления

инфекции мочевыводящих путей. Обструкция мочевыводящих путей чаще односторонняя.

У

детей с конкрементами мочевого пузыря клиническая картина включает боли

в животе и дизурические явления (задержку мочеиспускания, учащённое и

болезненное мочеиспускание). У 10% детей отмечается самопроизвольное

отхождение камней и песка благодаря мягкости камней и эластичности,

меньшей ригидности тканей мочевых путей. У большинства детей выражены

бактериурия, непостоянные эритроцитурия и лейкоцитурия. У детей раннего

возраста типичная классическая картина почечной колики чаще отсутствует,

и обычно наблюдаются лихорадка, интоксикация, беспокойство и рвота.

Конкременты мочевого пузыря чаще фосфатные или смешанные,

желтовато-белого цвета.

Почти у

всех детей конкременты обнаруживаются в дошкольном возрасте при упорно

прогрессирующем увеличении камня или числа рецидивов конкрементов в

почке. Как правило, коралловидное камнеобразование протекает

бессимптомно, и его выявляют случайно, при этом функция поражённой почки

уже резко снижена или отсутствует. Для всех детей с коралловидными

камнями характерно упорное торпидное течение калькулёзного пиелонефрита,

слабо поддающегося лечению. Конкременты нередко вызывают нарушение

функции почек, расширение и деформацию ЧЛС. Зачастую у таких детей

отмечается ХПН с уменьшением клубочковой фильтрации на

20-40%.

Диагностика

Для

диагностики МКБ широко используют рентгенологические методы

исследования (рис. 22). Конкременты у детей чаще фосфат-но-кальциевые

или оксалатно-кальциевые. Рентгенограммы почек, мочеточников и мочевого

пузыря выявляют кальциевые камни, но не позволяют дифференцировать их

тип. Оксалатные камни обычно маленькие, плотные, с чёткими границами.

Цистиновые камни слабо видны, мягкие, восковидные. Струвитные камни

плотные, неправильной формы. Мочекислые камни прозрачные в рентгеновских

лучах и не видны на рентгенограммах. Рентгенограммы в сочетании с

томограммами лучше идентифицируют камни и определяют их локализацию.

Внутривенная

урография помогает выявить локализацию камней в мочевых путях, степень

обструкции и функцию почек. УЗИ позволяет определить обструкцию и

получить сведения о размере

Рис. 22. Камень мочевого пузыря у ребёнка 3 лет (обзорная рентгенография)

и

расположении камней. Цистоскопия показана для выявления и извлечения

камней из мочевого пузыря. После выявления камней клинически или

подтверждения рентгенологически и на УЗИ для выяснения причин

камнеобразования назначают биохимический анализ крови: определение

концентрации Na+, K+, С1-, азота,

мочевины, креатинина, глюкозы, кальция, фосфора, альбумина, магния и

мочевой кислоты. Проведение этого анализа и анализа суточной мочи на

креатинин, Na+, К+, С1-, кальций, фосфор, магний, оксалат и цитрат поможет выявить основные причины нефролитиаза.

Лечение

Лечение

больных МКБ комплексное, поскольку хирургическое удаление камня из

почки не означает излечения больного. Камни удаляют открытым оперативным

путём или эндовидеоассисти-рованным вмешательством. В последние годы

основным методом выведения конкрементов стала дистанционная литотрипсия,

которая отличается неинвазивностью, малой травматичностью и высокой

эффективностью разрушения конкрементов до частиц, способных к

спонтанному отхождению. В детской практике применяют

электрогидравлические, электромагнитные и пьезокерамические литотрипторы.

Консервативная

терапия состоит в общеукрепляющих мероприятиях, диетическом питании

(табл. 6), медикаментозном и санаторно-курортном лечении.

Медикаментозное лечение направлено на коррекцию биохимических изменений в

крови и моче, ликвидацию болевых ощущений и воспалительного процесса,

профилактику рецидивов и осложнений заболевания. Кроме того, оно

способствует отхождению мелких конкрементов. Консервативное лечение

показано в случаях, когда конкремент не вызывает нарушения оттока мочи,

гидронефротической трансформации или сморщивания почки в результате

воспалительного процесса, а также при противопоказаниях к оперативному

лечению нефроуретеролитиаза.

Таблица 6. Особенности диетотерапии больных дисметаболическим хроническим пиелонефритом

Продолжение табл. 6

Окончание табл. 6

Детям

с хроническим пиелонефритом, развившимся на фоне сочетанных

биохимических нарушений, диету назначают индивидуально, однако в любом

случае необходимо исключить функциональную нагрузку для активной части

нефрона – тубулярного аппарата. Обычно это картофельно-капустная диета,

предусматривающая исключение лиственных овощей (таких как горох, фасоль,

бобы, редька, салат и цитрусовые), крепкого чая и какао. Разрешены

белый хлеб, свежее свиное сало, растительное и сливочное масло, сметана.

Для предотвращения гипокалиемии и гипомагниемии вводят большое

количество несладких фруктов (груши, чернослив, курага). Мясо в диете не

ограничено, но его рекомендуют употреблять в отварном виде. Таким детям

нужен высокожидкостной питьевой режим.

Ретинол (витамин А♠)

и витамин Е оказывают гипокальциеми-ческое действие. Витамин РР

(никотинамид) в дозе 15-25 мг в сутки (в течение 1-2 мес) обладает

антисклеротическим эффектом и предупреждает образование уратов.

Глюкокортикоиды относятся к антагонистам витамина D♠, их применение нарушает обмен витамина D♠

и кальция в организме. Введение преднизолона уменьшает адсорбцию

кальция, тормозит мобилизацию кальция из костной ткани, снижает

гиперкальциемию и ускоряет выведение кальция из организма.

В последние годы в качестве препаратов, подавляющих резорбцию костной ткани и развитие гиперкальциемии, применяют различные биофосфаты. Этидроновая кислота (ксидифон♠)

подавляет активность фосфолипаз, снижает экскрецию оксалатов и

фосфатов, уменьшает кристаллообразование в моче, снижает потерю с мочой

фосфатов и кальция. Этот препарат нормализует содержание паратгормо-на в

крови и активность ксантиноксидазы; его применяют в дозе 10 мг/кг 2

раза в день в виде микстуры (2% раствора); продолжительность курса

составляет 1-2 мес, курс повторяют 2-3 раза в год. Можно применять

этидроновую кислоту в виде 2% крема (ксикремp) для втирания в кожу спины раз в день на протяжении 2-3 мес. Ксидифон♠ хорошо всасывается и создаёт терапевтическую дозу в течение 24 ч. Препараты для растворения мочевых камней (блемарен♠, калия натрия гидроцитрат – уралит-У*) способствуют образованию высокорастворимых комплексов с кальцием. Их принимают в течение 1-6 мес. Гинджалелинг*

растворяет камни в почках и мочевых путях, изгоняет мелкие конкременты,

купирует возникновение почечных колик и оказывает выраженное

диуретическое действие. Назначают по 2 капсулы препарата 3 раза в день в

течение 36 дней (детям – по капсуле 2-3 раза в день). Цистон♠

обладает литолитическими, диуретическими, спазмолитическими,

антибактериальными и противовоспалительными свойствами; обычная доза по 2

таблетки 2-3 раза в день в течение 4-6 мес (детская доза в 2 раза

меньше). Канефрон Н♠ оказывает диуретическое,

противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое действие, а

также потенцирует эффекты антибиотиков. Его назначают взрослым по 2

драже или по 50 капель 3 раза в сутки; доза для детей в 2-3 раза меньше:

• грудным детям – по 10 капель 3 раза в сутки;

• дошкольникам – по 15 капель 3 раза в сутки;

• детям школьного возраста – по 25 капель или 1 драже 3 раза в сутки. Подобными свойствами обладают фитолизин♠, цистенал¤, уроле-

сан*, экстракт амми зубной (ависан♠) и пинабин♠.

Спазмолитические препараты. Препараты

этой группы применяют для устранения приступа почечной колики, они

улучшают отхожде-ние мелких конкрементов и уменьшают отёк тканей.

• Миотропные спазмолитики:

– троспия хлорид (спазмекс♠);

– дротаверин.

• Нейротропные спазмолитики:

– атропин;

– скополамин;

– метоциния йодид (метацин♠).

Нестероидные противовоспалительные препараты (кетопрофен, дик-лофенак, кеторолак) оказывают противовоспалительное, анальгези-рующее и противовоспалительное действие.

Диуретики (гидрохлоротиазид – гипотиазид♠,

индапамид) подавляют реабсорбцию ионов натрия и хлора в проксимальных

канальцах почек. Немаловажно санаторно-курортное лечение. Его

целесообразно рекомендовать после отхождения камня или удаления его

оперативным путём при удовлетворительной функции почек (Железноводск,

Пятигорск, Трускавец).

Эффективность лечения контролируют в течение 5 лет (в 1-й год – раз в 3 мес, в последующем – 1 раз в 6 мес).

Источник

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз (uron – «моча», lythos – «камень») – это заболевание, для которого свойственно образование одиночных или множественных конкрементов в почках и/или других органах мочевыделительной системы. Изначально камень формируется и локализуется в почке, нарушая естественный отток мочи. В таком случае говорят про нефролитиаз (nephros – «почка», lythos – «камень») – почечнокаменную болезнь. Наличие камня в мочевом пузыре в официальной медицине носит название цистолитиаз (cystis – «мочевой пузырь», lythos – «камень»).

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз (uron – «моча», lythos – «камень») – это заболевание, для которого свойственно образование одиночных или множественных конкрементов в почках и/или других органах мочевыделительной системы. Изначально камень формируется и локализуется в почке, нарушая естественный отток мочи. В таком случае говорят про нефролитиаз (nephros – «почка», lythos – «камень») – почечнокаменную болезнь. Наличие камня в мочевом пузыре в официальной медицине носит название цистолитиаз (cystis – «мочевой пузырь», lythos – «камень»).

Камни в почках – это твердые кристаллические образования, состоящие из солей, которые в определенном количестве содержатся в человеческой моче. Конкременты небольших размеров (до 3-х мм) могут самостоятельно отходить вместе с мочой, не вызывая никаких болезненных симптомов. Более крупные камни могут спровоцировать обструкцию мочеточника, что приводит к азотемии, гидронефрозу или спазму мочеточника.

С каждым годом численность больных уролитиазом в России увеличивается. В России уровень заболеваемости мочекаменной болезнью стремительно, что объясняется изменением качества и продолжительности жизни. С каждым годом численность больных уролитиазом в России увеличивается. Эндемичными регионами, где мочекаменной болезнью болеют чаще, считаются районы Северного Кавказа, бассейны Дона и Камы, Поволжья, Алтая, юга России и Крайнего Севера. Здесь за последние 20 лет заболеваемость выросла почти в 3 раза. Среди зарубежных регионов эндемичными являются Малая Азия, южные и восточные районы Азии, Северная Австралия, Северо–Восточная Африка, южные области Северной Америки, восточное и западное побережье Южной Америки. В Европе МКБ широко распространена в Скандинавских странах, Англии, Нидерландах, на юго–востоке Франции, юге Испании, Италии, южных районах Германии и Австрии, Венгрии, во всей Юго–Восточной Европе. Более того, самое большое число инвазивных хирургических вмешательств в урологии проводится по причине обнаружения мочевых камней в почках и мочевом пузыре.

В структуре урологических заболеваний мочекаменная болезнь (МКБ) по-прежнему самых частых причин занимает первое место, составляя в среднем 35-40%. Мочекаменная болезнь – одна из наиболее частых причин госпитализации в урологические стационары и обращения за амбулаторной помощью. В Саратовской области в 2014 г зарегистрировано всего 12508 больных с мочекаменной болезнью, в 2013г -12152. Отмечается рост впервые установленных диагнозов мочекаменной болезни: 2008 г- у 120,4 на 100 тыс. населения, а в 2014 г у 139,2 на 100 тыс. населения. Прирост за 6 лет- 15%. По данным статистики в Саратовской области 12508 человек страдают МКБ, из них у 2852 данный диагноз установлен впервые в 2014 год.

. Таким образом, уролитиаз сегодня становится социальной проблемой. По мировым данным, признаки заболевания имеются у 1-5% жителей всей планеты, среди которых 30% – это больные нефролитиазом, которые находятся на лечении в стационаре, и 70% – поступают в отделения урологии с острыми симптомами. Пик заболеваемости приходится, как правило, на возраст 30-40 лет. В отличие от предыдущих лет, частота возникновения мочекаменной болезни у женщин постоянно увеличивается и на сегодняшний день лишь немного ниже, чем у мужчин.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Характерная особенность мочекаменной болезни – частые рецидивы (повторное образование почечных камней), лечить которые значительно сложнее, нежели первичные проявления заболевания. При первичном уролитиазе существует 10%-ная вероятность формирования нового конкремента в течение первого года и 50%-ная – при вторичном (рецидивирующем) в течение 5-ти лет, если не было соответствующего лечения или не выполнялись профилактические и метафилактические меры. Поэтому профилактика и метафилактика мочекаменной болезни – важное и необходимое условие предупреждения рецидивов. Поэтому в целях профилактики и метафилактики мочекаменной болезни рекомендуется проходить курс литолитической терапии не менее 30 дней. В этом случае вероятность рецидива мочекаменной болезни существенно снижается и в большинстве случаев исчезает вовсе.

ТИПЫ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ

Мочевые камни могут содержать различные комбинации химических веществ, т.е. различаться как типы почечных камней. Порядка 80% всех мочевых камней – это неорганические соединения кальция: кальций-оксалатные, кальций-фосфатные и кальций-карбонатные мочевые камни. Менее распространенным типом конкрементов являются струвиты или «инфекционные» камни. Крайне редко встречаются белковые камни (цистиновые, ксантиновые и др.), камни мочевой кислоты.

Оксалаты – бугристые образования плотной консистенции черного или темно-коричневого цвета, для которых характерна кислая среда мочи с уровнем pH 5,6-5,8. Образованы солями щавелекислого кальция и аммония.

Фосфаты – слегка шероховатые или абсолютно гладкие конкременты бледно-серого или белого цвета, образованные фосфорной кислотой и ее солями. Формируются при щелочной реакции мочи, когда уровень pH превышает 7,0.

Карбонаты – достаточно мягкие камни белого цвета, состоящие из кальция и/или магния. Карбонаты также формируются в щелочной моче.

Ураты – образованные солями мочевой кислоты камни плотной консистенции. Обычно имеют округлую форму и ярко-желтый цвет. Среди всех типов камней ураты встречаются в 5-15% случаев, формируются они в кислой моче с уровнем pH 5,0-5,8.

Белковые камни – самые редкие, обнаруживаются лишь в 0,4-0,9% случаев. Их наличие является признаком наследственных метаболических нарушений в организме.

В чистом виде камни образуются довольно редко, как правило, они имеют смешанный состав с различной концентрацией минеральных компонентов. Формирование этих конкрементов влечет за собой нарушение метаболизма и в ряде случаев сопровождается инфекционными процессами.

СИМПТОМЫ И ДИАГНОСТИКА

Обследование больного требует тщательного изучения всех клинических проявлений. На основании имеющихся симптомов врач-уролог может делать предположение о локализации мочевого камня.

Обычно мочекаменная болезнь проявляет себя периодической ноющей болью, ощущением дискомфорта в области поясницы, чаще односторонней. Кульминационным симптомом нефролитиаза является почечная колика.- приступ острой боли. Частота ее при нефролитиазе достигает 63-90%. Возникает почечная колика внезапно, как правило, в ночное время, иногда днем после физической активности, и может продолжаться от нескольких минут до нескольких дней. Проявляет себя изначально легким дискомфортом со стороны пораженного органа, и постепенно перерастает в нестерпимый болевой спазм, который распространяется на всю область поясницы, часто с иррадиацией в пах или половые органы. Характер боли непрерывный, волнообразно нарастающий. Чаще всего она является результатом острой закупорки мочеточника конкрементом с прекращением поступления мочи из чашечно-лоханочной системы вниз по мочеточнику.

Факторами, провоцирующими образование почечных конкрементов, являются:

хронические воспалительные заболевания органов мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит и т.д.);

эндокринные, гинекологические заболевания в хронической форме;

наличие инфекции мочевыводящих путей (Протей, Klebsellia, Pseudomonas, стафилококки и некоторые анаэробы), приводит к повышению кислотности мочи и, как следствие, создает благоприятную среду процесса камнеобразования.

врожденные аномалии или приобретенные патологии мочевых путей, повлекшие за собой затруднение естественного оттока мочи из почек (экстрофия мочевого пузыря, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и др.);

метаболические и сосудистые нарушения в органе и/или в организме.

недостаточное употребление жидкости в течение дня (менее 1,5 литров), что приводит к незначительному выделению концентрированной мочи;

содержание в моче большого количества кристаллов солей (при реакции мочи, препятствующей их растворению);

алиментарный фактор: гиперурикемия, гиперурикозурия, нарушения пуринового обмена, сахарный диабет, подагра (25% больных подагрой имеют сопутствующий уратный нефролитиаз);

нарушение проходимости нижних мочевых путей, что способствует замедлению уродинамики;

нарушение кровообращения в почке, вызванное возрастными изменениями сосудистого русла, что может спровоцировать некротический папиллит (некроз почечных сосочков);

постоянно заниженный уровень pH мочи, обусловленный уменьшением выделения аммиака почками и одновременным увеличением выведения титруемых кислот из организма при почечной недостаточности, изменениях в канальцах и пр.;

Наиболее благоприятные условия для возникновения почечнокаменной болезни – сосуществование всех этих факторов.

Более точная диагностика возможна на основании физического обследования, анализов мочи и крови, ультразвуковых, рентгеновских и лабораторных исследований, позволяющих не только уточнить локализацию, размеры, форму мочевого камня, но и выбрать тактику лечения, которая должна быть строго индивидуальной. В зависимости от химической структуры конкрементов определяется способ их удаления, назначается консервативная противорецидивная терапия и метафилактика.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Среди самых распространенных осложнений мочекаменной болезни – нарушение проходимости верхних мочевых путей, что препятствует нормальному оттоку мочи. Это приводит к угнетению функции почки и присоединению воспалительного процесса в органе. При несвоевременном восстановлении нарушенного оттока мочи из пораженной почки и длительном отсутствии антибактериальной терапии может развиться бактериотоксический шок и другие гнойно-септические осложнения, которые в 45-75% случаев заканчиваются смертельным исходом. Некупирующийся медикаментозно приступ почечной колики с появлением озноба и повышением температуры тела является экстренным показанием к незамедлительной госпитализации больного в специализированный стационар для лечения. Если конкремент в течение длительного периода времени находится в верхних мочевых путях или больной перенес пиелонефрит в острой форме, то возможно развитие вторичного хронического пиелонефрита. В таком случае устранение воспаления медикаментозным способом при наличии камня неэффективно, и будет лишь временно облегчать симптомы заболевания.

Характерным для нефролитиаза осложнением является рецидивирующая макрогематурия(определяемая визуально кровь в моче). Такие мочевые камни подлежат исключительно хирургическому удалению.

У больных с камнями в верхних мочевых путях при рецидивирующих инфекциях мочевыводящего тракта могут отмечаться инфильтративно-пролиферативные изменения в стенках чашечек, лоханки и мочеточника. Такие осложнения могут сопровождаться почечной недостаточностью или полной утратой почкой своих функций. В данном случае требуется оперативное вмешательство.Длительное, порой на протяжении многих лет, сохранение нарушенного оттока мочи из почки, прогрессирующее камнеобразование на фоне хронического пиелонефрита с преимущественным гнойным расплавлением медуллярного вещества, чашечно-лоханочной системы приводит к развитию калькулезного пионефроза с тяжелой гнойной интоксикацией, пери- и паранефритом и вторичным амилоидозом. Погибшую почку в данном случае необходимо удалить.

Одним из видов осложнений так же можно считать повторное образование мочевых камней после самостоятельного их отхождения, а также рецидивы, которые являются результатом сохранения предрасполагающих факторов, наследственной предрасположенностью или следствием неадекватного лечения, профилактики и метафилактики мочекаменной болезни. У 75% больных после удаления коралловидных почечных камней случаются рецидивы, спровоцированные хроническим пиелонефритом.

Самостоятельное отхождение почечных камней может привести к блокированию уретры, в результате чего может возникнуть острая задержка мочи – когда самостоятельное опорожнение переполненного мочевого пузыря невозможно. Такие осложнения требуют незамедлительной медицинской помощи.

СКРИНИНГ (ВЫЯВЛЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ НА РАНЕЕЙ СТАДИИ)

Заподозрить мочекаменную болезнь можно по наличию типичных для нее признаков:

дискомфорт, ноющая боль в области поясницы со стороны пораженного органа, временами усиливающаяся при двигательной активности и физических нагрузках (болевые ощущения могут возникать также в нижней части живота и отдавать в пах);

почечная колика – внезапно острые, схваткообразные приступы боли в поясничном отделе;

наличие песка и мелких мочевых камней в моче в анамнезе;

наличие крови в моче, особенно после физической нагрузки;

частые позывы к мочеиспусканию, жжение во время мочеиспускания;

подтекание мочи (неконтролируемое выделение незначительного количества мочи в течение дня);

обнаружения в синусе четко очерченной эхопозитивной структуры с акустической тенью дистальнее конкремента при проведении ультразвуковой диагностики почек;

обнаружение тени, похожей на тень камня, в поясничной зоне при проведении обзорной рентгенографии всех органов мочевой системы.

ПРОГНОЗ

Для предупреждения рецидивов образования камней в почках необходимо обязательно соблюдать меры профилактики и метафилактики мочекаменной болезни, уделяя повышенное внимание питьевому режиму. Кроме того, в течение 5-ти лет при отсутствии рецидивов всем больным необходимо наблюдаться у врача-уролога и своевременно лечить хронические гинекологические, желудочно-кишечные, эндокринные и другие заболевания, которые могут привести к повторному камнеобразованию.

Источник