Измерение внутрибрюшного давления через мочевой пузырь видео

Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.

Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ; англ. abdominal compartment) — увеличение давления внутри брюшной полости выше нормы, следствием которой может стать нарушение функций сердца, лёгких, почек, печени, кишечника пациента.

У здорового взрослого человека внутрибрюшное давление составляет от 0 до 5 мм рт.ст. У взрослых пациентов в критическом состоянии внутрибрюшное давление до 7 мм.рт.ст. также считается нормальным. При ожирении, беременности и некоторых других состояниях возможен хронический подъем внутрибрюшного давления до 10–15 мм рт.ст., к которым человек успевает адаптироваться и которые не играют большой роли по сравнению с резким повышением внутрибрюшного давления. При плановой лапаротомии (хирургическом разрезе передней брюшной стенки) может достигать 13 мм рт.ст.

В 2004 году на конференции World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS) было принято следующее определение: интраабдоминальная гипертензия — это устойчивое повышение внутрибрюшного давления до 12 мм рт.ст. и более, которое регистрируется как минимум при трех стандартных измерениях с интервалом в 4–6 часов.

Внутрибрюшное давление отсчитывается от уровня среднеподмышечной линии при положении пациента на спине в конце выдоха при отсутствии мышечного напряжения передней брюшной стенки.

Выделяют следующие степени интраабдоминальной гипертензии в зависимости от величины внутрибрюшного давления:

- I степень — 12–15 мм рт.ст.

- II степень — 16–20 мм рт.ст.

- III степень — 21–25 мм рт.ст.

- IV степень — более 25 мм рт.ст.

Примечание. Конкретные пороговые значения внутрибрюшного давления определяющие норму и степени интраабдоминальной гипертензии до настоящего времени являются предметом обсуждений в медицинском сообществе.

Инттаабдоминальная гипертензия может развиваться вследствие тяжелой закрытой травмы живота, перитонита, панкреонекроза, других заболеваний органов брюшной полости и оперативных вмешательств.

По данным исследования, проведенного в Западной Европы, интраабдоминальная гипертензия выявляется у 32 % пациентов, поступающих в отделений реанимации и интенсивной терапии. У 4,5 % этих пациентов развивается синдром интраабдоминальной гипертензии. При этом развитие интраабдоминальной гипертензии в период нахождения больного в отделениях реанимации и интенсивной терапии является независимым фактором летального исхода, имеющей относительный риск примерно 1,85 %.

Синдром интраабдоминальной гипертензии

Интраабдоминальная гипертензия приводит к нарушениям многих жизненно важных функций органов, находящихся в брюшине и соседствующих с ней (развивается полиорганная неодостаточность). В результате развивается синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ; англ. abdominal compartment syndrome). Синдром интраабдоминальной гипертензии — симптомокомплекс, развивающийся вследствие повышения давления в брюшной полости и характеризующийся развитием полиорганной недостаточности.

Имеют место, в частности, следующие механизмы воздействия интраабдоминальной гипертензии на органы и системы человека:

- повышенние внутрибрюшного давления на нижнюю полую вену приводит к значительному снижению венозного возврата

- смещение диафрагмы в сторону грудной полости приводит к механической компрессии сердца и магистральных сосудов и как следствие повышению давления в системе малого круга

- смещение диафрагмы в сторону грудной полости значительно повышает внутригрудное давление, в результате чего снижаются дыхательный объем и функциональная остаточная емкость легких, страдает биомеханика дыхания, быстро развивается острая дыхательная недостаточность

- компрессия паренхимы и сосудов почек, а также гормональный сдвиг приводят к развитию острой почечной недостаточности, снижению гломерулярной фильтрации и, при интраабдоминальной гипертензии более 30 мм рт. ст., к анурии

- компрессия кишечника ведет к нарушению микроциркуляции и тромбообразованию в мелких сосудах, ишемии кишечной стенки, ее отеку с развитием внутриклеточного ацидоза, что в свою очередь приводит к транссудации и экссудации жидкости, и увеличению интраабдоминальной гипертензии

- увеличение внутричерепного давления и снижение перфузионного давления головного мозга.

Летальность от синдром интраабдоминальной гипертензии при отсутствии лечения достигает 100 %. При своевременном начале лечения (декомпрессии) летальность около 20 %, при позднем — до 43–62,5 %.

Интраабдоминальная гипертензия не всегда приводит к развитию СИАГ.

Публикации для профессионалов здравоохранения, затрагивающие проблематику СИАГ

- Гельфанд Б.Р., Проценко Д.Н., Подачин П.В. и др. Синдром абдоминальной гипертензии: состояние проблемы // Медицинский алфавит. Неотложная медицина. – 2010 г. – № 3. – С. 34-42.

- Харитонова Е.А. Внутрибрюшное давление и его значимость при острой кишечной непроходимости. Автореферат дисс. к.м.н, 14.01.07 – хирургия. СПбГУ, Санкт-Петербург, 2010.

- Тимербулатов В.М., Тимербулатов Ш.В., Сагитов Р.Б., Асманов Д.И., Султанбаев А.У. Диагностика ишемических повреждений кишечника при некоторых острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Креативная хирургия и онкология. 2017;7(3):12-19.

Методы измерения внутрибрюшного давления

Измерение давления непосредственно в брюшной полости возможно при лапороскопии, при наличии лапоростомы или при перитониальном диализе. Это наиболее корректный метод измерения внутрибрюшного давления, однако он достаточно сложен и дорог, поэтому на практике используют непрямые методы, при которых производят измерения в полых органах, чья стенка находится в брюшной полости (соседствует с ней): в мочевом пузыре, прямой кишке, бедренной вене, матке и других.

Наибольшее распространение получила методика измерения давления в мочевом пузыре. Метод позволяет осуществлять мониторинг за данным показателем на протяжении длительного срока лечения больного. Для измерения давления в мочевом пузыре используют катетер Фолея, тройник, прозрачную трубку от системы для переливания крови, линейку или специальный гидроманометр. При измерении пациент находится на спине. В асептических условиях в мочевой пузырь вводится катетер Фолея, раздувается его баллончик. В мочевой пузырь, после его полного опорожнения, вводится до 25 мл физиологического раствора. Катетер пережимается дистальнее места измерения, и к нему с помощью тройника подключается прозрачная трубочка от системы. Уровень давления в брюшной полости оценивается по отношению к нулевой отметке – верхнему краю лонного сочленения. Через мочевой пузырь давление в брюшной полости не оценивают при его травме, а также при сдавлении пузыря тазовой гематомой. Измерение пузырного давления не производят, если существует повреждение мочевого пузыря или сдавление его тазовой гематомой. В этих случаях оценивают внутрижелудочное давление. Для этих целей (а также при измерении давления в других полых органах, в том числе, в мочевом пузыре) возможно применение аппаратуры, измеряющих давление по водно-перфузионному принципу, например, прибора “Гастроскан-Д”.

Назад в раздел

Источник

Чтобы

иметь точные цифры ВБД, его необходимо

измерять. Непосредст-венно в брюшной

полости давление можно измерять при

лапароскопии, пе-ритонеальном диализе,

либо при наличии лапаростомы (прямой

метод). На

сегодняшний день прямой метод считается

наиболее точным, однако, его использование

ограничено из-за высокой стоимости. Как

альтернатива, описаны непрямые

методы

мониторинга ВБД, которые подразумевают

использование соседних органов,

граничащих с брюшной полостью: мочевой

пузырь, желудок, матка, прямая кишка,

нижняя полая вена.

В

настоящее время «золотым стандартом»

непрямого измерения ВБД является

использование мочевого пузыря. [7].

Эластичная и хорошо растяжимая стенка

мочевого пузыря при объеме, не превышающем

25 мл, выполняет функцию пассивной

мембраны и точно передает давление

брюшной полости. Первым этот способ

предложил Kron

и савт. В 1984 году. Для измерения он

использовал обычный мочевой катетер

Фолея, через который в полость мочевого

пузыря вводил 50-100 мл стерильного

физио-логического раствора, после чего

присоединял к катетеру Фолея прозрачный

капилляр, либо линейку и измерял

внутрипузырное давление, принимая за

ноль лонное сочленение. Однако, используя

этот метод, приходилось при каждом

измерении собирать систему заново, что

предполагало высокий риск развития

восходящей инфекции мочевыводящих

путей.

В

настоящее время разработаны специальные

закрытые системы для измерения

внутрипузырного давления. Некоторые

из них подключаются к датчику инвазивного

давления и монитору (AbVizertm),

другие являются полностью готовыми к

использованию без дополнительных

инструмен-тальных аксессуаров

(Unomedical).

Последние считаются более предпоч-тительными,

так как намного проще в использовании

и не требуют дополни-тельной дорогостоящей

аппаратуры.

При

измерении внутрипузырного давления не

последнюю роль играет скорость введения

физиологического раствора и его

температура. Так как быстрое введение

холодного раствора может привести к

рефлекторному сокращению мочевого

пузыря и завышению уровня внутрипузырного,

а, следовательно, и внутрибрюшного

давления. Пациент при этом должен

находиться в положении лежа на спине,

на горизонтальной поверхности. Более

того, адекватное обезболивание больного

в послеоперационном периоде за счет

расслабления мышц передней брюшной

стенки позволяет получить наиболее

точные цифры ВБД. [4,6].

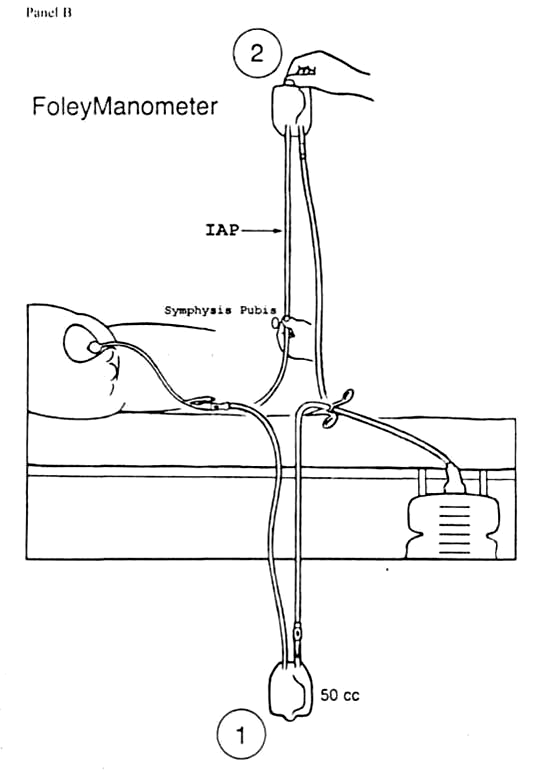

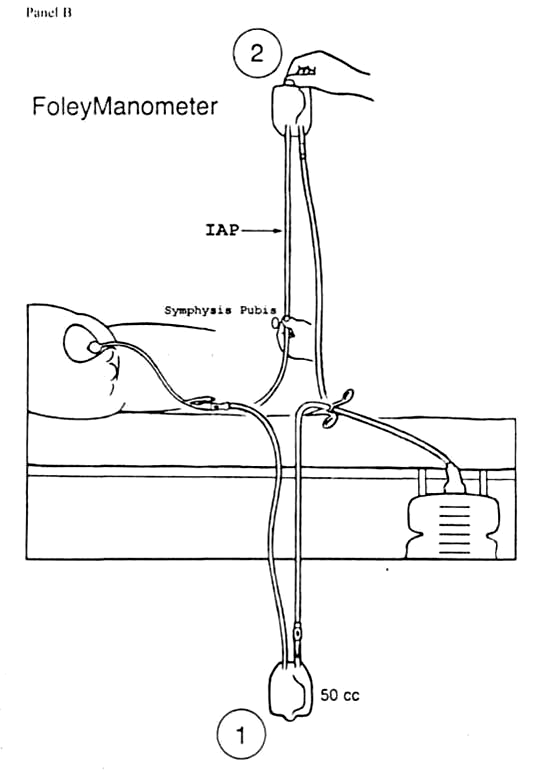

Рисунок 1. Закрытая

система для длительного мониторинга

ВБД с трансдьюсером и монитором

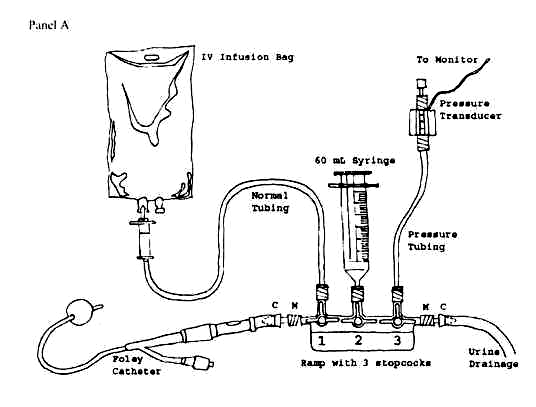

Рисунок 2. Закрытая

система для длительного мониторинга

ВБД без дополнительной аппаратуры

До недавнего

времени одной из нерешенных проблем

оставалось точное количество вводимой

жидкости в мочевой пузырь, необходимой

для измерения ВБД. И сегодня эти цифры

варьируют от 10 до 200 мл. Этому вопросу

было посвящено немало международных

исследований, по результатам которых

было доказано, что введение около 25 мл,

не приводит к искажению уровня

внутрибрюшного давления. Что было

утверждено на согласительной комиссии

по проблеме СИАГ в 2004 году [12].

Противопоказанием

к применению этого метода является

повреждение мочевого пузыря или сдавление

гематомой или опухолью. В такой ситуации

интраабдоминальную гипертензию

оценивают, измеряя внутрижелудочное

давление [6].

ИНТРААБДОМИНАЛЬНАЯ

ГИПЕРТЕНЗИЯ ( ИАГ)

На

сегодняшний день в литературе нет

единого мнения относительно уровня

ВБД, при котором развивается ИАГ. Однако

в 2004 г. на конференции WSACS

ИАГ была определена как: это стойкое

повышение ВБД до 12 мм рт.ст. и более,

которое определяется при трех стандартных

измерениях с интервалом 4-6 часов [168].

Точный

уровень ВБД, который характеризуется

как ИАГ, до сегодняш-него дня остается

предметом дискуссий. В настоящее время

по данным литературы пороговые значения

ИАГ варьируют от 12-15 мм рт.ст. [ 25, 98, 169 ,

136 ]. Опрос, проведенный Европейским

советом по интенсивной терапии (ESICM)

и Советом по терапии критических

состояний SCCM)

( (www.wsacs.Org.survey.htm),

в котором участвовали 1300 респондентов,

показал, что 13,6% до сих пор не имеют

представления об ИАГ и о нега-тивном

влиянии повышенного ВБД.

Около 14,8% респондентов

считают, что уровень ВБД в норме составляет

10 мм рт.ст., 77,1% определяют ИАГ на уровне

15 мм рт. ст., а 58% – СИАГ на уровне 25 мм

рт.ст.

Многочисленные

публикации описывают влияние внутрибрюшной

гипертензии на различные системы органов

в большей или меньшей степени и на весь

организм в целом [166, 167, 169, 113, 132 , 165, 174,

192 , 191].

В

1872 г. E.Wendt

[207]-одним из первых сообщил о феномене

интрааб-доминальной гипертензии, а

Еmerson

H.

[115] показал развитие полиорган-ной

недостаточности (ПОН) и высокую смертность

среди эксперимен-тальных животных,

которым искусственно повышали давление

брюшной полости.

Однако

широкий интерес исследователей к

проблеме повышенного интрааб-доминального

проявился в 80-х и 90-х годах XX

века.

Интерес

к внутрибрюшному давлению (ВБД) у тяжелых

больных, находя-щихся в критических

состояниях неуклонно растет. Уже

доказано, [14,15,25, 150-155] что прогрессирование

интраабдоминальной гипертензии у этих

больных значительно увеличивает

летальность.

По

данным анализа международных работ

частота развития ИАГ силь-но варьирует

[ 136] . При перитоните, панкреонекрозе,

тяжелой сочетанной травме живота

происходит значительное повышение

интраабдоминального давления при этом

синдром интраабдоминальной гипертензии

(СИАГ) развивается у 5,5 % таких больных.

Kirkpatrick

с соавт. [136]) выделяют 3 степени

интраабдоминальной гипертензии:

нормальное (10 мм рт.ст. и менее), повышенное

(10 –

15

мм рт. ст.) и высокое (более 15 мм рт. ст.).

M. Williams и H. Simms [208]) считают повышенным

внутрибрюшное давление более

25 мм рт. ст.D.

Meldrum

и соавт.

[160] выделяют 4 степени повышения

интраабдоминальной гипертензии:

I

ст.– 10-15 мм рт. ст., II ст. – 16-25 мм рт. ст.,

III ст. – 26—35 мм рт. ст., IV ст. – более 35 мм

рт. ст.

СИНДРОМ

ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

ИАГ

является продормальной фазой развития

СМАГ. Согласно выше-изложенному ИАГ с

сочетании с выраженной полиорганной

недостаточ-ностью и есть СИАГ.

В настоящее время

определение синдрома интраабдоминальной

гипертензии представлено так – это

стойкое повышение ВБД более 20 мм рт.ст.

( с или без АПД <60 мм рт.ст. ) , которое

ассоциируется с манифестацией органной

недостаточностью / дисфункции.

В

отличие от ИАГ , синдром интраабдоминальной

гипертензии не нуждается в классификации

по уровню ВБД, в виду того , что этот

синдром в современной литературе

представлен как феномен « все или

ничего». Это означает , что при развитии

синдрома интраабдоминальной гипертензии

при какой-то степени ИАГ , дальнейшее

увеличение ВБД не имеет значения.

Первичный

СИАГ ( ранее хирургический , послеоперационный

) как след-ствие патологических процессов,

развивающихся непосредственно в самой

брюшной полости в результате внутрибрюшной

катастрофы , такой как травма органов

брюшной полости, гемоперитонеум,

распространенный перитонит , острый

панкреатит , разрыв аневризмы брюшного

отдела аорты, забрюшинная гематома.

Вторичный

СИАГ ( ранее терапевтический ,

экстраабдоминальный) характеризуется

присутствием подострой или хронической

ИАГ, причиной которой явилась

экстраабдоминальная патология, например

, сепсис, « капил-лярная утечка», обширные

ожоги и состояния , требующие массивной

инфу-зионной терапии.

Возвратный

СИАГ ( третичный ) представляет собой

повторное появ-ление симптомов,

характерных для СИАГ , на фоне разрешающейся

картины ранее возникшего первичного

или вторичного СИАГ.

Возвратный

СИАГ может развиваться на фоне наличия

у больного «откры-того живота» или после

раннего ушивания брюшной раны наглухо

(ликви-дация лапаростомы). Третичный

перитонит достоверно характеризуется

высокой летальностью.

В развитии синдрома

интраабдоминальной гипертензии играют

роль следующие предрасполагающие

факторы:

Факторы,

способствующие снижению эластичности

передней брюшной стенки

Искусственная

вентиляция легких, особенно при

сопротивлении дыхательному аппаратуИспользование

ПДКВ (РЕЕР), либо наличие ауто-ПДКВ

(auto-РЕЕР)Плевропневмония

Избыточная масса

телаПневмоперитонеум

Ушивание передней

брюшной стенки в условиях ее высокого

натяженияНатяжная пластика

гигантских пупочных или вентральных

грыжПоложение тела

на животеОжоги с формированием

струпов на передней брюшной стенке

Факторы,

способствующие увеличению содержимого

брюшной полости

Парез желудка,

патологический илеусОпухоли брюшной

полостиОтек, либо гематома

забрюшинного пространства

Факторы,

способствующие накоплению патологической

жидкости или газа в брюшной полости

Асцит

Панкреатит,

перитонитГемоперитонеум

Пневмоперитонеум

Факторы,

способствующие развитию «капиллярной

утечки»

Ацидоз

(pH

ниже 7,2)Гипотермия

(температура тела ниже 33 С0)Политрансфузия

(более 10 единиц эритроцитарной

массы/сутки)Коагулопатия

(тромбоциты менее 50000/мм3

или АЧТВ в 2 раза выше нормы, либо МНО

выше 1,5)Сепсис

Бактериемия

Массивная

инфузионная терапия (более 5 литров

коллоидо или кристаллоидов за 24 часа

с капиллярным отеком и жидкостным

балансом)Обширные ожоги

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Абдоминальный синдром замкнутого пространства. Компартмент-синдром живота

Абдоминальный синдром замкнутого пространства определяется, как сниженный приток крови к брюшной стенке и органам живота и вторичные воздействия давления на дыхательную, сердечно-сосудистую и центральную нервную систему, когда внутрибрюшное давление становится выше критического уровня. Хотя этот диагноз изредка обсуждался в литературе с девятнадцатого века, но на регулярной основе он ставится пациентам различных медицинских служб всего последние 25 лет.

Измерение внутрибрюшного давления при абдоминальном компартмент-синдроме. Прямое измерение внутрибрюшного давления проводится путем введения в брюшную полость катера, присоединенного к манометру или преобразователю. В клинических условиях возможно непрямое измерение через катетер, введенный в мочевой пузырь, желудок или нижнюю полую вену.

Простота и точность измерения внутрибрюшного давления на уровне лонного сочленения через столб физиологического раствора (50-100 мл), предварительно введенного в пустой мочевой пузырь, катетером с присоединенным преобразователем давления или манометром хорошо известна, что делает его методом выбора. Обоснованность выбора давления в мочевом пузыре в качестве параметра внутрибрюшного давления, хорошо документирована. Также описана техника постоянного измерения внутрибрюшного давления через мочевой пузырь с использованием промывного порта трехпросветного катетера Фолея; теоретически это поможет более своевременному выявлению повышения внутрибрюшного давления.

Клинические проявления внутрибрюшной гипертензии. Всестороннее обсуждение воздействий внутрибрюшной гипертензии, вызывающей абдоминальный компартмент-синдром, не входит в задачи нашей статьи на сайте, и читатель отсылается к опубликованным клиническим и лабораторным обзорам и исследованиям.

Клинические и лабораторные признаки повышенного внутрибрюшного давления:

I. Брюшные

– Брюшная стенка. Сниженный кровоток

– Желудочно-кишечный тракт. Сниженный кровоток в слизистой оболочке и внутрислизистая рн. Возможное перемещение бактерий

– Печень. Сниженный воротный кровоток и функция митохондрий гепатоцитов

– Почки. Повышенное давление в почечных венах. Повышенный уровень ренина и альдостерона в плазме. Сниженный почечный кровоток, клубочковая фильтрация и диурез

II. Грудные

– Легкие. Повышенное внутригрудное давление, пиковое давление в дыхательных путях, пиковое давление вдоха и внутрилегочное, а также внутрилегочное шунтирование. Сниженная динамическая податливость.

– Сердце/сердечно-сосудистая система. Сниженный венозный возврат и сердечный выброс «Ложное» увеличение центрального венозного давления и давления заклинивания в легочной артерии. Повышенное системное и легочное сосудистое сопротивление

III. Со стороны центральной нервной системы. Повышенное вследствие уменьшенного венозного возврата внутричерепное давление. Сниженное мозговое перфузионное давление.

Группа из Денверского медицинского центра впервые предложила систему классификации абдоминального компартмент-синдрома в 1996 г. Эта классификация была немного изменена в последующих публикациях и представлена вместе с рекомендациями по лечению, основанными на непрямом измерении внутрибрюшного давления. Рекомендации разработаны при исследовании 145 пациентов с острой травмой (ISS > 15), подвергшихся лапаротомии, у 21 из которых развился абдоминальный компартмент-синдром.

Интересно, что исследование устанавливает внутрибрюшное давление 25 мм рт. ст. в качестве показания к декомпрессии брюшной полости.

Перфузионное давление в животе

В одном сообщении перфузионное давление в животе, определявшееся, как разница среднего артериального давления и внутрибрюшного давления, сравнивалось с внутрибрюшным давлением, рН артериальной крови, дефицитом оснований, лактатом в артериальной крови и диурезом, в качестве конечной точки реанимации и прогностического фактора выживания. Авторы обнаружили, что перфузионное давление в животе, равное 50 мм рт. ст., является потенциальной конечной точкой реанимации у пациентов с повышенным внутрибрюшным давлением.

Также, перфузионное давление в животе статистически превосходило другие упомянутые конечные точки в отношении прогноза выживания пациентов с внутрибрюшной гипертензией и абдоминальным компартмент-синдромом.

Вторичный абдоминальный компартмент-синдром и синдром сдавления в конечностях. Уже общепринято мнение, что абдоминальный синдром замкнутого пространства может возникнуть в отсутствие внутрибрюшных повреждений. Этот «вторичный» абдоминальный компартмент-синдром считается следствием ишемии и реперфузионного повреждения желудочно-кишечного тракта, а также синдрома «протечки» капилляров внутренностей живота.

Все пациенты, у которых развился этот синдром, имеют тяжелые повреждения, сепсис или глубокие ожоги обычно >70% общей поверхности тела. Всем пациентам требуется массивное переливание жидкостей (в среднем, 19±5 л кристаллоидов и 29±10 Ед эритроцитарной массы). Интересно, что диагноз вторичного абдоминального компартмент-синдрома, судя по сообщениям, ставится в интервале от трех часов до девяти дней. Смертность в четырех сообщениях достигала 65,5% (19/29).

Еще одним поводом для беспокойства у пациентов, получающих массивную инфузию, является развитие вторичного синдрома сдавления в конечностях. Как и вторичный абдоминальный синдром, вторичный синдром сдавления в конечностях сопровождается чрезвычайно высокой смертностью (70%). В качестве скринингового теста у пациентов с высоким риском подходит последовательное определение креатинфосфокиназы (КФК) и миоглобина в моче.

У любого пациента с постоянно повышающейся КФК или необъяснимым появлением миоглобинурии полезно измерить давление в фасциальных пространствах конечности и, при необходимости, выполнить фасциотомию.

Профилактика и лечение абдоминального компартмент-синдрома

Абдоминальный синдром замкнутого пространства предотвращается у пациентов с высоким риском путем оставления серединного лапаротомного разреза открытым. Синдром может поздно проявиться после травмы и реанимации или развиться даже без повреждений в животе (вторичный абдоминальный компартмент-синдром).

Новаторские подходы к предотвращению возврата пациента в операционную для декомпрессии живота включают лапароскопическую декомпрессию или введение сосудистого катетера или катетера для перитонеального диализа, чтобы удалить внутрибрюшную жидкость. Другой интересный подход, успешно примененный в эксперименте, состоит в использовании устройства для создания постоянного отрицательного давления в животе (CNAP).

– Вернуться в раздел “травматология”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 3.11.2018

Оглавление темы “Ограничение последствий травмы в ходе операции”:

- Операции по ограничению последствий травмы. Определение

- Последствия гипотермии в травматологии. Опасность

- Ацидемия, коагулопатия при травме. Опасность

- Оперативная техника при травме груди. Ограничение последствий травмы

- Оперативная техника при травме печени. Ограничение последствий травмы

- Оперативная техника при травме селезенки, поджелудочной железы. Ограничение последствий травмы

- Оперативная техника при травме артерий брюшной полости. Ограничение последствий травмы

- Оперативная техника при травме сосудов конечностей. Ограничение последствий повреждения

- Показания к альтернативному закрытию операционных ран. Вторичное закрытие ран

- Абдоминальный синдром замкнутого пространства. Компартмент-синдром живота

Источник