Измерение давления в мочевом пузыре

Цистометрия (цистоманометрия) – это исследование функционирования мочевого пузыря. Оно позволяет выявить причину затрудненного или слишком частого мочеиспускания, а также недержания мочи. В статье расскажем, как проводят процедуру и какие функции мочевого пузыря при этом оценивают, сколько стоит исследование и где его можно пройти.

Что такое цистометрия мочевого пузыря

Цистометрия – разновидность диагностического исследования, целью которого является проверка функциональности стенок мочевого пузыря путем измерения давления в его полости.

В норме, когда мочевой пузырь заполняется, в головной мозг по нервным путям должен поступить соответствующий сигнал. В ответ он посылает команду на опорожнение в поясничный отдел спинного мозга, оттуда она транслируется в мочевой пузырь. В результате происходит сокращение выталкивающей мышцы (детрузора) и одновременное расслабление сфинктера.

Здоровый человек способен довольно длительно контролировать данный рефлекс, задерживая мочеиспускание. Сбои процесса накопления и выведения мочи свидетельствуют о нарушении передачи нервных сигналов или дефектах мускулатуры стенок. Для выявления этих патологий и проводится цистометрия. В дополнение к ней врач может назначить внутривенную урографию, цистографию (рентген с контрастным веществом).

Схема мочевого пузыря

Цистометрию назначают в тех случаях, когда более простые методы (неинвазивные, без вмешательства во внутренние органы) не позволяют точно определить причину расстройства мочеиспускания. Данный тип диагностики позволяет выявить связь между давлением внутри пузыря и его вместимостью, оценить степень чувствительности детрузора и его сократительную способность (контрактильность).

Показания к проведению процедуры у мужчин:

- Недержание мочи в любой форме;

- Затрудненное (обструктивное) мочеиспускание;

- Объем выделяемой мочи менее 150 мл, что не позволяет провести урофлоуметрию (измерить параметры потока мочи);

- Постоянные задержки мочеиспускания с накоплением мочи более 300 мл в период подготовки к операции.

Цистометрию также назначают при нарушениях мочеиспускания на фоне повреждений спинного мозга (травмы, сухотка), сахарного диабета, рассеянного склероза.

Противопоказанием является наличие инфекций мочевыводящих путей, наличие новообразований в мочевом пузыре.

Подготовка

Четкой схемы подготовки к цистометрии нет. Общие рекомендации:

- За 3 дня перестать пить алкоголь.

- На приеме рассказать врачу обо всех принимаемых препаратах, аллергии.

- В день процедуры сделать очистительную клизму.

Клизму для очищения кишечника можно сделать с помощью спринцовки. Её назначают для опорожнения нижней части толстого кишечника перед проведением инструментальных методов обследования. Цена в аптеках РФ от 50 рублейИли воспользоваться слабительным средством «Микролакс». Цена от 320 рублей

Перед цистометрией врач даст на подпись документ, подтверждающий согласие пациента на ее проведение.

Детям требуется психологическая подготовка. Во многих клиниках родителям позволяют присутствовать на процедуре, чтобы ребенок не волновался.

Как проводится

Цистометрию проводят в процедурном кабинете при помощи специального оборудования. Предварительно пациент должен опорожнить мочевой пузырь и переодеться в одноразовый халат. Если предполагается урофлоуметрия (иногда начинают с измерения параметров потока мочи), то мочиться не нужно. После процедуры пациента укладывают спиной на кушетку, дезинфицируют паховую область и через уретру вводят подсоединенный к цистометру катетер с датчиком. Для измерения давления за мочевым пузырем датчик также вводят и в прямую кишку. Затем пациента просят встать или сесть (так измерения будут точнее).

Цистометрия проводится в несколько этапов. До начала записи данных пациента просят покашлять (кашлевый тест), чтобы убедиться, что датчики фиксируют изменение давления. Затем через катетер в мочевой пузырь медленно вводят жидкость, температура которой соответствует температуре тела пациента, одновременно замеряя давление. Этап называется «цистометрия наполнения» (ретроградная цистометрия). Если параллельно производится замер давления внутри уретры, то исследование называется цистоуретрометрией.

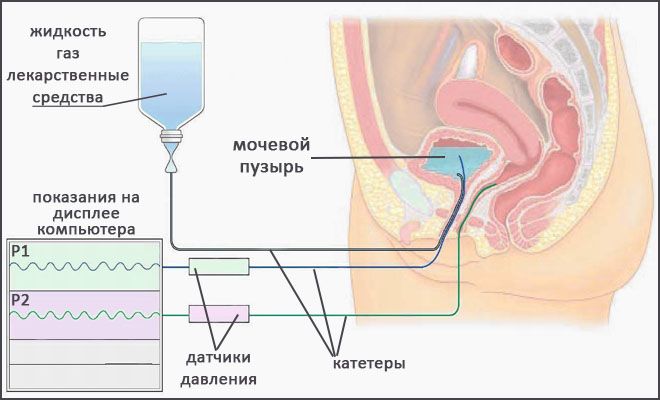

Схема проведения цистометрии

В период введения жидкости пациент должен информировать врача о своих ощущениях: боли, позывы к мочеиспусканию, спазмы. Наполнение пузыря начинается с момента включения насосной помпы и заканчивается, когда пациент уже не может терпеть, либо при достижении максимального цистометрического объема на приборах. Норма наполнения для взрослых мужчин – 400-500 мл, для детей объем рассчитывают по формуле: 30 + 30n, где n – возраст.

Во время фазы наполнения пациент должен будет зафиксировать 3 момента:

- Когда появится ощущение, что мочевой пузырь не пустой, но позыва еще нет.

- Чувство, что уже надо пойти в туалет, но терпеть еще можно.

- Когда терпеть нельзя.

Затем начинается произвольное мочеиспускание (либо врач дает команду пациенту) и также замеряется давление внутри пузыря и за ним. Данный этап называется «цистометрия опорожнения» (микционная, исследование «давление-поток»). Все процессы и показания фиксирует компьютерная станция.

При необходимости в мочевой пузырь вводят препараты, влияющие на сократительную способность его мускулатуры, и повторяют цистометрию через 30 минут.

Точки измерений при цистометрии

Схематическое видео процедуры цистометрии

Расшифровка результатов

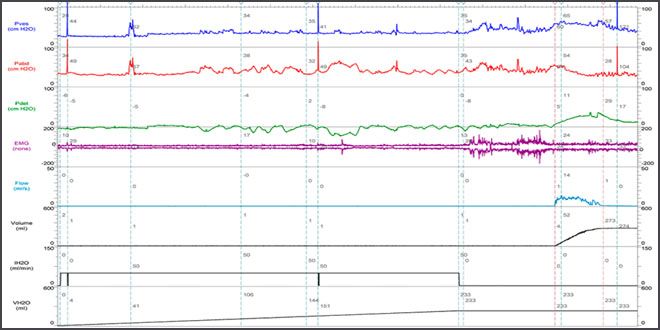

Показатели, измеряемые при цистометрии:

- Pves – давление внутри мочевого пузыря (везикальное);

- Pabd – давление за мочевым пузырем (брюшное, абдоминальное);

- Pdet – детрузорное давление (разность Pves и Pabd).

Параметры, измеряемые во время цистометрии наполнения:

- Чувствительность мочевого пузыря. Нормой является усиление позыва к мочеиспусканию сообразно объему вводимой жидкости. Чувствительность повышена, если позывы начинают возникать еще до наполнения мочевого пузыря наполовину. Чувствительность снижена, если ощущение наполнения мочевого пузыря есть, а позыва как такового нет. При полном отсутствии чувствительности нет никаких ощущений при наполнении.

- Максимальная цистометрическая емкость – количество мочи, при котором сдерживать позывы невозможно. Норма 350-600 мл.

- Функция детрузора. В норме во время наполнения мочевого пузыря мышечное давление должно отсутствовать, стенки пузыря расслаблены. При гиперактивном детрузоре давление начинает непроизвольно повышаться. Оценивается такой параметр как комплаентность мочевого пузыря. Он характеризует способность мышечных стенок поддерживать нормальное давление по мере наполнения. Норма – более 30-40 мл/см H2O.

- Функция уретры. В норме уретра удерживает мочу при повышении внутрибрюшного давления. Недостаточность уретры диагностируется при потерях мочи без повышения давления в пузыре.

Параметры, измеряемые во время цистометрии опорожнения:

- Давление детрузора в начале мочевыделения;

- Давление при максимальном напоре потока (норма для мужчин – 40-60 см H2O);

- Наибольшее давление детрузора (25-60 см H2O);

- Длительность мочеиспускания;

- Максимальная скорость потока мочи;

- Выделенный объем мочи.

Сократительная способность детрузора считается нормальной, если время полного опорожнения мочевого пузыря соответствует степени его наполненности. Гипоконтрактильность – это слишком долгое мочеиспускание из-за ослабленного детрузора (нет возможности создать нужный напор). Степень сокращения детрузора определяется индексом контрактильности (ИК), который рассчитывается по формуле: PdetQmax + 5Qmax, где Qmax – это максимальная скорость свободного потока мочи (при урофлоуметрии), PdetQmax – детрузорное давление при максимальном потоке мочи.

Значения ИК

Если детрузор сокращается еще некоторое время после завершения мочеиспускания, то есть основания подозревать нейрогенные нарушения или цистит.

Оценка функции уретры при цистометрии опорожнения:

- Норма – уретра расслаблена и открыта, мочеиспускание свободное.

- Детрузор-сфинктерная диссинергия – нарушение мочеиспускания из-за отсутствия нормальной координации действий уретры и детрузора. В норме если он сжался, то уретра должна раскрыться.

- Интравезикальная обструкция – состояние, когда шейка мочевого пузыря препятствует его нормальному опорожнению по причине нейрогенных нарушений (не расслабляется) или механической закупорки.

Для оценки степени интравезикальной обструкции используют индекс (ИИО), рассчитываемый по формуле: PdetQmax + 2Qmax.

Значения ИИО

Клинические примеры

Гиперактивный детрузор, недержание мочиСтрессовое недержание мочиДетрузорно-сфинктерная диссинергия

Последствия и осложнения

Вся процедура занимает не больше часа. После окончания цистометрии катетеры удаляют и отправляют пациента домой с рекомендациями пить больше воды для промывания мочевого пузыря. Осложнения случаются редко. Основные из них:

- Дискомфорт в уретре и внизу живота;

- Боль во время мочеиспускания;

- Появление крови в моче;

- Инфекционное воспаление (2-4% случаев).

Дискомфорт проходит через 2-3 дня. Инфекции придется лечить курсом антибиотиков.

Цены и клиники

Во многих клиниках различные этапы цистометрии представляют в виде отдельных услуг (цистометрия наполнения, опорожнения, соотношение «давление-поток»), поэтому перед записью необходимо уточнять состав исследований.

Примеры цен и клиник в различных городах:

- В Санкт-Петербурге. Клиника «21 век»: цистометрия опорожнения − 5500 руб., СПГМУ им. Павлова: цистометрия наполнения – 6000 руб.

- В Москве. Клиника «Моситалмед»: цистометрия опорожнения – 3520 руб., наполнения − 3300 руб., «давление-поток» – 5830 руб. Диагностический центр № 1 (ДКЦ Беляево): опорожнения – 1999 руб., наполнения – 2000 руб.

- В Нижнем Новгороде. Поликлиника № 3: цистометрия опорожнения – 6250 руб. Клиническая больница № 2: та же услуга − 5650 руб.

Комплексная цистометрия стоит от 7500 до 12 тыс. руб.

Заключение

Цистометрия – инвазивное, но безболезненное исследование. Самый неприятный момент – введение катетера, но можно попросить врача использовать обезболивающий гель «Катеджель» (лучше заранее взять с собой). Главное – это расслабиться, не нервничать и слушать все указания врача.

Источники:

- https://chelnyclinic.ru/diagnostica-urologiya-andrologia/179-cistometriya.html

- https://www.kostyuk.ru/metody_diagnostiki_v_urologii/urodinamicheskie-issledovaniya.html

- https://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/УРОДИНАМИЧЕСКИЕ%20ИССЛ-Я.pdf

- https://03uro.ru/uropedia/cystometry

Источник

Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.

Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ; англ. abdominal compartment) — увеличение давления внутри брюшной полости выше нормы, следствием которой может стать нарушение функций сердца, лёгких, почек, печени, кишечника пациента.

У здорового взрослого человека внутрибрюшное давление составляет от 0 до 5 мм рт.ст. У взрослых пациентов в критическом состоянии внутрибрюшное давление до 7 мм.рт.ст. также считается нормальным. При ожирении, беременности и некоторых других состояниях возможен хронический подъем внутрибрюшного давления до 10–15 мм рт.ст., к которым человек успевает адаптироваться и которые не играют большой роли по сравнению с резким повышением внутрибрюшного давления. При плановой лапаротомии (хирургическом разрезе передней брюшной стенки) может достигать 13 мм рт.ст.

В 2004 году на конференции World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS) было принято следующее определение: интраабдоминальная гипертензия — это устойчивое повышение внутрибрюшного давления до 12 мм рт.ст. и более, которое регистрируется как минимум при трех стандартных измерениях с интервалом в 4–6 часов.

Внутрибрюшное давление отсчитывается от уровня среднеподмышечной линии при положении пациента на спине в конце выдоха при отсутствии мышечного напряжения передней брюшной стенки.

Выделяют следующие степени интраабдоминальной гипертензии в зависимости от величины внутрибрюшного давления:

- I степень — 12–15 мм рт.ст.

- II степень — 16–20 мм рт.ст.

- III степень — 21–25 мм рт.ст.

- IV степень — более 25 мм рт.ст.

Примечание. Конкретные пороговые значения внутрибрюшного давления определяющие норму и степени интраабдоминальной гипертензии до настоящего времени являются предметом обсуждений в медицинском сообществе.

Инттаабдоминальная гипертензия может развиваться вследствие тяжелой закрытой травмы живота, перитонита, панкреонекроза, других заболеваний органов брюшной полости и оперативных вмешательств.

По данным исследования, проведенного в Западной Европы, интраабдоминальная гипертензия выявляется у 32 % пациентов, поступающих в отделений реанимации и интенсивной терапии. У 4,5 % этих пациентов развивается синдром интраабдоминальной гипертензии. При этом развитие интраабдоминальной гипертензии в период нахождения больного в отделениях реанимации и интенсивной терапии является независимым фактором летального исхода, имеющей относительный риск примерно 1,85 %.

Синдром интраабдоминальной гипертензии

Интраабдоминальная гипертензия приводит к нарушениям многих жизненно важных функций органов, находящихся в брюшине и соседствующих с ней (развивается полиорганная неодостаточность). В результате развивается синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ; англ. abdominal compartment syndrome). Синдром интраабдоминальной гипертензии — симптомокомплекс, развивающийся вследствие повышения давления в брюшной полости и характеризующийся развитием полиорганной недостаточности.

Имеют место, в частности, следующие механизмы воздействия интраабдоминальной гипертензии на органы и системы человека:

- повышенние внутрибрюшного давления на нижнюю полую вену приводит к значительному снижению венозного возврата

- смещение диафрагмы в сторону грудной полости приводит к механической компрессии сердца и магистральных сосудов и как следствие повышению давления в системе малого круга

- смещение диафрагмы в сторону грудной полости значительно повышает внутригрудное давление, в результате чего снижаются дыхательный объем и функциональная остаточная емкость легких, страдает биомеханика дыхания, быстро развивается острая дыхательная недостаточность

- компрессия паренхимы и сосудов почек, а также гормональный сдвиг приводят к развитию острой почечной недостаточности, снижению гломерулярной фильтрации и, при интраабдоминальной гипертензии более 30 мм рт. ст., к анурии

- компрессия кишечника ведет к нарушению микроциркуляции и тромбообразованию в мелких сосудах, ишемии кишечной стенки, ее отеку с развитием внутриклеточного ацидоза, что в свою очередь приводит к транссудации и экссудации жидкости, и увеличению интраабдоминальной гипертензии

- увеличение внутричерепного давления и снижение перфузионного давления головного мозга.

Летальность от синдром интраабдоминальной гипертензии при отсутствии лечения достигает 100 %. При своевременном начале лечения (декомпрессии) летальность около 20 %, при позднем — до 43–62,5 %.

Интраабдоминальная гипертензия не всегда приводит к развитию СИАГ.

Публикации для профессионалов здравоохранения, затрагивающие проблематику СИАГ

- Гельфанд Б.Р., Проценко Д.Н., Подачин П.В. и др. Синдром абдоминальной гипертензии: состояние проблемы // Медицинский алфавит. Неотложная медицина. – 2010 г. – № 3. – С. 34-42.

- Харитонова Е.А. Внутрибрюшное давление и его значимость при острой кишечной непроходимости. Автореферат дисс. к.м.н, 14.01.07 – хирургия. СПбГУ, Санкт-Петербург, 2010.

- Тимербулатов В.М., Тимербулатов Ш.В., Сагитов Р.Б., Асманов Д.И., Султанбаев А.У. Диагностика ишемических повреждений кишечника при некоторых острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Креативная хирургия и онкология. 2017;7(3):12-19.

Методы измерения внутрибрюшного давления

Измерение давления непосредственно в брюшной полости возможно при лапороскопии, при наличии лапоростомы или при перитониальном диализе. Это наиболее корректный метод измерения внутрибрюшного давления, однако он достаточно сложен и дорог, поэтому на практике используют непрямые методы, при которых производят измерения в полых органах, чья стенка находится в брюшной полости (соседствует с ней): в мочевом пузыре, прямой кишке, бедренной вене, матке и других.

Наибольшее распространение получила методика измерения давления в мочевом пузыре. Метод позволяет осуществлять мониторинг за данным показателем на протяжении длительного срока лечения больного. Для измерения давления в мочевом пузыре используют катетер Фолея, тройник, прозрачную трубку от системы для переливания крови, линейку или специальный гидроманометр. При измерении пациент находится на спине. В асептических условиях в мочевой пузырь вводится катетер Фолея, раздувается его баллончик. В мочевой пузырь, после его полного опорожнения, вводится до 25 мл физиологического раствора. Катетер пережимается дистальнее места измерения, и к нему с помощью тройника подключается прозрачная трубочка от системы. Уровень давления в брюшной полости оценивается по отношению к нулевой отметке – верхнему краю лонного сочленения. Через мочевой пузырь давление в брюшной полости не оценивают при его травме, а также при сдавлении пузыря тазовой гематомой. Измерение пузырного давления не производят, если существует повреждение мочевого пузыря или сдавление его тазовой гематомой. В этих случаях оценивают внутрижелудочное давление. Для этих целей (а также при измерении давления в других полых органах, в том числе, в мочевом пузыре) возможно применение аппаратуры, измеряющих давление по водно-перфузионному принципу, например, прибора “Гастроскан-Д”.

Назад в раздел

Источник

Цистометрия – это процедура инвазивного диагностического исследования урадинамических свойств дистального отдела мочевыводящей системы. Проводится методом регистрации внутрипузырного давления при ретроградном заполнении мочевого пузыря, и происходящих в нем изменений в процессе опорожнения. Что дает возможность получить количественный объективный анализ функциональных свойств МП.

Наряду с множеством инструментальных техник диагностического поиска урологических патологий (урофлоуметрии, цистоскопии, профилометрии и различных скрининговых тестов), данная методика обследования входит в состав комплексного уродинамического исследования (КУДИ) состояния уретры и мочевого пузыря в их различных функциональных фазах (накопления, сохранения, опорожнения).

Немного истории

Исследование уродинамики дистального отдела мочевой системы человека сравнительно «молодой» диагностический метод обследования. Всего лишь два десятка лет, как стал активно развиваться, хотя первые попытки уродинамического исследования на основе гидродинамических свойств, были предприняты еще в средине 50-х годов прошлого столетия и описаны ученым фон Гаррельсоном. При помощи своего устройства – урофлометра, ему удалось измерить поток урины во времени.

Современная медицина располагает большим количеством модификаций урофлометров, которые решают большой спектр задач.

Затем были измерения внутрипузырного давления и уретрального сопротивления с помощью датчиков и специально созданного катетера (1961-1968 г.), сопоставление уродинамических исследований и радиологических (1970 г.), дополненных электромиографией. Но только в начале 1990 года, с развитием компьютеризации и возможностями создания широких баз данных и стандартизации исследований, стало возможным проводить комплексное исследование уретрального канала и мочевого пузыря.

Так в уретральной диагностике появилась цистоманометрия (цистометрия), позволяющая сделать функциональную оценку мочеиспускательного канала и детрузора в различные временные периоды.

Суть исследования

При отсутствии патологий, на этапе наполнения мочевого пузыря, он пассивен и расслаблен, сфинктер (запирательный клапан) находится в закрытом состоянии, препятствуя выходу урины. В период опорожнения мышечная оболочка (детрузор) МП активизируется и сокращается, а запирательный клапан расслабляется, что для здорового человека является вполне естественным процессом, проявляющимся нормальным потоком мочи.

Некоторые патологии приводят к сбою налаженного процесса. Чтобы вовремя обнаружить проблему и не ошибиться в диагнозе, необходима незамедлительная комплексная диагностика, включающая и цистоманометрию.

Суть самой диагностической процедуры обусловлена медленным введением в МП жидкости (в некоторых случаях газа или лекарственных средств, влияющих на тонус детрузора) и фиксацией результатов, полученных на разных этапах процесса.

Наглядная схема проведения цистометрической диагностики.

Благодаря цистометрии врач может получить исчерпывающие данные о взаимосвязи емкости МП с внутрипузырным давлением (в процессе его наполнения), и выявить степень рефлекторной чувствительности пузырных стенок. Цистометрия мочевого пузыря у женщин или мужчин вполне безопасна и может назначаться даже детям. Проводится в амбулаторных и стационарных условиях.

Ее длительность не превышает 1 часа, а результаты пациенты могут получить сразу же после процедуры.

Когда показана цистоманометрия

Диагностический поиск цистоманометрическим методом выявляет многие патологические состояния, связанные с моче пузырной дисфункцией. Назначение к его применению обусловлены:

- признаками непроизвольного (ургентного) выделения урины;

- учащенным мочевыделением, либо задержкой микций;

- частыми микциями, но с малым выделением урины;

- признаками энуреза;

- ложными микционными позывами;

- определенными трудностями начала микций (мочеиспускания);

- болезненным проявлением в зоне МП;

- неспособностью полного опорожнения пузырного резервуара;

- подготовкой к оперативным вмешательствам на органе.

В качестве дополнительного фактора, для более точной диагностики, процедура может проводится совместно с урографическим или цистографическим обследованием.

Каковы противопоказания и возможные последствия

Цистометрия мочевого пузыря у мужчин, женщин и детей имеет свои ограничения. Она не проводится при:

- Развитии инфекционных процессов, протекающих в структуре мочеполовых органов.

- Наличии воспалительных реакциях в МП (цистите) и уретре (уретрите).

- Выявлении различных видов новообразований в моче пузырном органе.

Осложнения после процедуры встречаются крайне редко. В большинстве случаях проходят без терапевтического вмешательства. Иногда последствия могут быть серьезными, проявляться:

- лихорадочным состоянием пациента;

- наличием кровавых включений в урине;

- развитием инфекционных воспалительных процессов в уретре;

- болевой симптоматикой и олигурией (снижением выделяемой мочи).

К таким симптомам следует отнестись внимательно и сообщить о них лечащему врачу. Осложнения проявляются обычно, когда по каким-либо причинам диагностика проходит на фоне одного из пунктов противопоказаний.

Рекомендуем ознакомиться:

- Что такое хронический холецистит и чем он опасен.

- Рекомендации после холецистэктомии.

- Надлобковая цистостомия.

Подготовка к цистометрии

Особого алгоритма подготовки к обследованию нет, но чтобы его результаты небыли искажены, необходимо соблюсти ряд условий:

- За три дня до процедуры отменить прием антибиотиков.

- Обследоваться для выявления противопоказаний.

- Чтобы исключить для себя неожиданные факторы, заранее узнать у врача о технике проведения диагностики.

- Сделать очистительную клизму перед самой процедурой.

Процедура не проводится при беременности. Врач должен знать все о возможных аллергических реакциях у пациента, особенно когда диагностика касается ребенка.

Детей необходимо психологически подготовить к обследованию. Рассказать, как она проходит, предупредить о возможном проявлении болезненности. Объяснить, что больно будет не долго, лишь при установке катетера. Что следует немного потерпеть, так как данная процедура очень важна для восстановления здоровья. Малышам необходимо сделать пробу на переносимость анестетиков.

Техника проведения диагностики

Цистометрическая диагностика проводится обычно во время пребывания пациента в урологическом или гинекологическом стационаре при запланированном обследовании. Процедура может проходить с использованием двухканальных, трехканальных или четырехканальных катетеров, в зависимости от сопутствующих составляющих комплексного обследования.

Преимущественным фактором цистометрического обследования, является – возможная замена жидкости на рентгенконтрастное вещество, что дает возможность получить дополнительные сведения о состоянии МП. Газовая цистометрия применяется редко (при особых показателях), хотя ее результаты практически идентичны с жидкостной формой исследования.

Высокая достоверность результатов достигается путем стандартизированных условий процедуры.

Заполнение резервуарной полости пузыря может быть ретроградным, антеградным (нефро-, пиело-, либо уретростома), экстреторным или надлобковым путем. Наиболее преимущественный способ – трансуретральный. Он дает возможность провести цистометрическую диагностику совместно с электромиографией пузырного сфинктера и измерить внутриуретральное давление (применяются многоканальные катетеры).

- Исследование начинают с переодевания пациента и устранения аксессуаров (у женщин), способных повлиять на его результаты. Может проводиться сидя, лежа или стоя.

- Процедура введения катетера начинается с измерения скорости мочи и объема МП – пациенту предлагают без напряжения «справить малую нужду» в дозирующий сосуд (градуированный).

- В уретральный канал вводится катетер со встроенным цистометром. А в нижний сегмент прямой кишки вводят специальный мягкий катетер (ректальный баллонный), который должен контролировать внутрибрюшное давление.

- Через катетер уретрального канала начинается постепенное наполнение физраствором пузырного резервуара (до 250 мл в среднем).

- В процессе наполнения полости МП пациента попросят описывать все свои ощущения – появление первого позыва к микции, сильного позыва, появление боли и отметить крайний «порог способности» удержания урины (ургентный позыв).

- После полного заполнения резервуара, пациент освобождает МП.

Все действия и манипуляции фиксируются и регистрируются, отображаясь на экране монитора. При этом регистрируются все провокационные факторы – движения пациента, разговор, кашель, брюшное напряжение, позывы, микция и попытки ее прервать, регистрируется адаптационный период.

Различные показатели в виде графиков, изображенные на мониторе в процессе диагностики.

При цистометрии мочевого пузыря у детей раннего возраста, применяется метод ретроградной цистометрии под общей анестезией или в состоянии медикаментозного сна (поверхностный сон с помощью седативных средств).

Критерии оценки обследований

Данные, фиксирующие показатели при цистометрии, позволяют получить подробную характеристику функциональности МП.

Оценочные критерии обусловлены:

- Показателем чувствительности мочевого пузыря (фиксируется состояние органа с момента наполнения и до первого сильного позыва к микции).

- Оценкой стабильности детрузора – регистрации сократительной функции (отсутствие или наличие) в период наполнения МП.

- Комплаентностью, обусловленной способностью пузыря к фиксации малого внутрипросветного давления в различных объемах его заполнения.

- Определением зависимости объема МП от его наполнения.

- Способностью увеличения давления уретрой в зоне ее закрытия, что определяет возможность сдерживания микции при сильном заполнении пузыря.

При обработке полученных данных, врач учитывает множество факторов – общее состояние больного в момент исследования, наличие выделений урины при провокационных факторах, различные особенности микционных позывов (начальные, умеренные, сильные, при разном количественном объеме наполненности резервуарной полости), возможный дискомфорт и болезненность.

Рекомендуем ознакомиться:

- УЗИ мочевого пузыря.

- Катетеризация мочевого пузыря.

- Анализ мочи с помощью метода по Нечипоренко.

Что определяет цистометрия

Один из основных, определяющих показателей обследования – скорость потока урины. На фоне внутрипузырного давления, когда оно превышает давление в уретре, повышается и сократительная способность детрузора, что проявляется развитием максимальной скорости мочевого потока. Что сразу же фиксирует записывающее устройство. В момент снижения давления ниже уретрального и снижения сократительной способности детрузора, скорость микционной струи снижается до нулевой отметки и мочеиспускание становится невозможным.

Остальные показатели регистрируются на основании соотношения объема и потока урины при полном мочевом пузыре. Фиксируются показатели параметров давления:

- внутрипузырного и внутрибрюшного;

- в мышечной оболочке пузыря;

- при максимальной скорости мочеиспускания.

Определяется так же – резервуарный объем МП и количество остаточной в нем мочи. Все эти показатели позволяют диагностировать многие патологии мочеполового характера.

На чем базируются показатели нормы

Нормальные показатели базируются на признаках безупречной функциональности МП и обусловлены определенными критериями:

- Определенным объемом вместимости (от 500 до 600 мл.).

- Количеством остаточной после микции мочи (50 мл – не меньше).

- Без выделения урины при провокационных факторах (кашле, крике и т. д.).

- Отсутствия гладкомышечных систолических сокращений в МП.

- Проявления микционных позывов не раньше, чем будет выведено 150 мл мочи.

- Определенной скорости микционной струи (более 15 мл/сек).

Если говорить о норме, то она величина не постоянная. Ее показатели могут варьироваться в зависимости от возрастных особенностей и индивидуально-психологического фактора пациента.

К стати. В результате длительных исследований, врачи установили интересный факт. Большинство пациентов кому назначалась цистометрическая диагностика оказались людьми с повышенной нервной возбудимостью, подверженные депрессивным состояниям и наличием функциональной патологии кишечника – СРК.

По отзывам пациентов цистоманометрическая диагностика – это эффективный метод выявления функциональной несостоятельности мочевого пузыря. Пройти диагностику можно в любом лечебном учреждении или диагностическом центре. Стоимость данного обследования варьируется — цена стартует от 3,500 рублей, но отказываться от нее не стоит.

Данная методика инструментальной диагностики, при соблюдении всех правил подготовки и учета противопоказаний, позволяет быстро диагностировать заболевание. Что немаловажно для назначения своевременного лечения заболевания и предотвращения хронизации патологического процесса.

Источник