Иннервация мочевого пузыря и мочеточников

Физиология мочевого пузыря. Иннервация мочевого пузыряМочеиспускание — процесс, в результате которого опорожняется наполненный мочевой пузырь. Процесс состоит из двух этапов. Первый этап — постепенное наполнение мочевого пузыря до тех пор, пока напряжение его стенок не достигнет предельного уровня, что приводит ко второму этапу, на котором благодаря рефлексу мочеиспускания происходит опорожнение мочевого пузыря или возникает осознанный позыв к мочеиспусканию. Несмотря на то, что рефлекс мочеиспускания регулируется автономной нервной системой с центрами в спинном мозге, он может быть заторможен или активирован под влиянием корковых или стволовых структур. Мочевой пузырь, изображенный на рисунке, представляет собой камеру из гладких мышц и состоит из двух основных частей: (1) тела, в котором собирается моча; (2) шейки — воронкообразного продолжения тела, идущего вниз и кпереди в область урогенитального треугольника, соединяясь с уретрой. Нижнюю часть шейки пузыря из-за связи с уретрой также называют задней уретрой. Гладкую мышцу пузыря называют детрузором. Его мышечные волокна распространяются во всех направлениях, при сокращении мышцы давление в пузыре возрастает от 40 до 60 мм рт. ст. Следовательно, сокращения детрузора является главным моментом опорожнения пузыря. Гладкие мышцы детрузора, соединяясь в единое целое, создают между собой электрические контакты с низким сопротивлением. Следовательно, потенциал действия способен распространяться по детрузору от клетки к клетке, вызывая затем одновременное сокращение всего органа целиком. На задней стенке пузыря, сразу выше шейки, находится небольшая треугольная область, называемая мочевым треугольником. Самый нижний угол треугольника обращен к задней уретре. Два мочеточника впадают в мочевой пузырь в области верхних углов треугольника. Опознать область треугольника можно по следующему признаку: слизистая оболочка, выстилающая пузырь изнутри, в области треугольника является гладкой в отличие от других частей, где она образует складки. Каждый мочеточник перед впадением в мочевой пузырь направляется к нему под косым углом, проходя в толще детрузора под слизистой на протяжении 1-2 см.

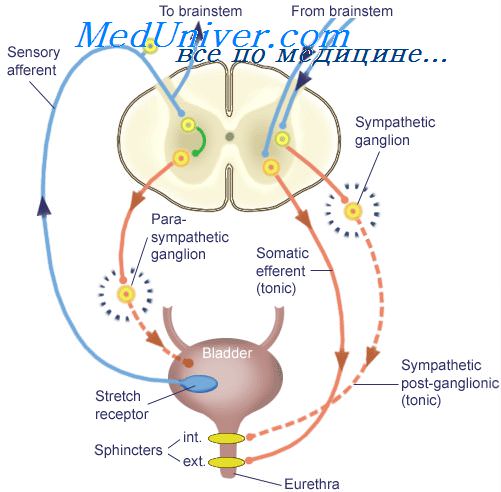

Длина шейки пузыря (задней уретры) составляет 2-3 см, ее стенка состоит из мышечных волокон детрузора, переплетенных с большим количеством эластических волокон. Мышечную ткань данной области называют внутренним сфинктером. Его тонические сокращения в норме не позволяют моче находиться в шейке и задней уретре, предотвращая таким образом опорожнение мочевого пузыря до тех пор, пока давление в нем не достигнет критической величины. Задняя уретра, продолжаясь, прободает урогенитальную диафрагму, содержащую мышечный слой, называемый наружным сфинктером мочевого пузыря. Эта мышца — поперечнополосатая, ее сокращения — произвольные в отличие от других отделов мочевого пузыря, стенка которого содержит гладкие мышцы. Мускулатура наружного сфинктера находится под контролем нервной системы, подчиняясь сознанию. Такой осознанный контроль способен подавить непроизвольную попытку опорожнить мочевой пузырь. Иннервация мочевого пузыря. Основная иннервация мочевого пузыря осуществляется тазовыми нервами, являющимися частью крестцового сплетения спинного мозга, в основном на уровне S2 и S3. В состав тазовых нервов входят как чувствительные, так и двигательные волокна. Информация о степени растяжения стенки мочевого пузыря распространяется по чувствительным волокнам. Сигналы о растяжении задней уретры особенно интенсивны, именно они в основном ответственны за активацию рефлексов, направленных на опорожнение мочевого пузыря. Двигательные волокна тазовых нервов являются парасимпатическими, они заканчиваются в ганглиях стенки пузыря, откуда берут начало короткие постганглионарные волокна, иннервирующие детрузор. Помимо парасимпатической иннервации с помощью тазовых нервов в нервной регуляции мочевого пузыря участвуют еще два вида волокон. Наиболее важными являются соматические двигательные волокна, иннервирующие с помощью срамного нерва произвольную скелетную мускулатуру наружного сфинктера пузыря. Мочевой пузырь также получает симпатическую иннервацию от подчревного нерва, содержащего волокна в основном от сегмента L2 спинного мозга. Эти симпатические волокна иннервируют преимущественно сосуды и мало влияют на сокращения стенки. В составе симпатических нервов содержатся также чувствительные волокна, способные играть важную роль в формировании ощущений переполнения пузыря и в некоторых случаях — боли. – Также рекомендуем “Движение мочи из почки. Наполнение мочевого пузыря и его тонус” Оглавление темы “Физиология почек и их функция”: |

Источник

Значимым элементом в деятельности мочевыделения является появление желания к мочеиспусканию. Функционирование данного механизма осуществляет иннервация мочевого пузыря.

Значимым элементом в деятельности мочевыделения является появление желания к мочеиспусканию. Функционирование данного механизма осуществляет иннервация мочевого пузыря.

Проще говоря, множество нервных окончаний мочевого пузыря в определенный момент времени подают нужные для организма сигналы. Существует риск, что сбой в функционировании нервной системы может спровоцировать дисфункцию опорожнения органа.

Алгоритм мочевыделения

Для большего понимания затронутой темы рассмотрим детальный механизм мочевыделения. Средний объем мочевика взрослого человека составляет 500 мл. Однако у обоих полов показатель объема может варьироваться. У мужского пола он доходит до 750 мл, а у женского не превосходит 550 мл.

Итак, непрекращающееся функционирование почек осуществляет время от времени заполнение мочевика уриной. Его способность к расширению стенок дает возможность моче наполнить пузырь до 150 мл, не вызывая при этом никакого дискомфорта. Когда же жидкость превышает указанный объем, то полость органа переходят в стадию растяжения, а давление в нем увеличивается и возникает желание к мочеиспусканию.

Реакция на раздражитель происходит на уровне рефлекса. В смежной области уретрального канала и мочевого пузыря находится внутренний сфинктер, а чуть ниже наружный. Когда полость органа не заполнена жидкостью сверхнормы и не испытывает давления, мышцы внутреннего и наружного сфинктеров сомкнуты, тем самым препятствуя самопроизвольному выделению урины. При появлении же сигналов к опорожнению клапаны ослабляются, стенки пузыря сокращаются, выделяется урина.

Модель заболевания

Взаимодействие органа мочевыделения с ЦНС происходит за счет присутствия в нем нескольких видов нервов:

- симпатические;

- парасимпатические;

- чувствительные волокна.

Стенки пузыря оснащены множеством рецепторных нервных путей, рассеянных нейронов ВНС (вегетативной нервной системы), а также нервными узлами. Работоспособность перечисленных элементов является основой регулярного управления испускания мочи, поскольку каждый из них исполняет конкретную задачу. Разные нарушения иннервации мочевого пузыря могут привести к множеству расстройств.

Парасимпатическая иннервация

Парасимпатический центр (возбуждающие волокна) располагается в крестцовом отделе спинного мозга. Именно тут начинаются предузловые волокна (преганглионарные), которые формируют тазовое сплетение и участвуют в иннервации тазовых органов.

Волокна активизируют нервные узлы (ганглии), которые находятся в стенках пузыря, затем гладкая мышца сжимается, вследствие этого ослабляются мышцы сфинктера, происходит выделение урины.

Симпатический тип заболевания

Клетки вегетативной нервной системы, принимающие участие в выделении жидкости, находятся в промежуточном латеральном столбе поясничной области спинного мозга. Основная задача состоит в стимуляции закрытия шейки, за счет чего в полости пузыря собирается жидкость.

Поэтому симпатические (задерживающие) нервные окончания в значительном количестве находятся в треугольнике органа мочевыделительной системы и шейке. На процесс выделения мочи симпатические волокна почти не оказывают влияния.

Роль чувствительных нервов

В состав тазовых нервов включены чувствительные нервные волокна, которые посылают сигналы о том, насколько растянулись стенки пузыря. Самые сильные из них исходят от заднего отдела уретрального канала. Собственно они и ответственны за появление рефлекса к опустошению полости мочевика.

Нарушение нервной регуляции мочеиспускания

Сбои иннервации органа могут проявить себя в 3 случаях:

-

Гиперрефлекторный пузырь. Моча не может накопиться даже до минимального объема и начинает сразу выделяться. Из-за этого человек ощущает учащенные позывы к мочеиспусканию, при этом количество испускаемой урины минимально. Данное нарушение является следствием серьезных проблем с ЦНС.

Гиперрефлекторный пузырь. Моча не может накопиться даже до минимального объема и начинает сразу выделяться. Из-за этого человек ощущает учащенные позывы к мочеиспусканию, при этом количество испускаемой урины минимально. Данное нарушение является следствием серьезных проблем с ЦНС. - Гипорефлекторность органа. Означает, что жидкость скапливается сверхнормы (до 1,5 л), при этом опустошение мочевого пузыря вызывает трудности. Гипорефлекторность может спровоцировать появление воспаления, развития инфекции в почках. Для данного вид нарушения иннервации характерно поражение крестцового отдела головного мозга.

- Арефлекторность. В этом случае человек не может контролировать процесс мочеиспускания, так как оно осуществляется самопроизвольно в момент предельного скопления урины в полости.

Все 3 случая обусловлены различными причинами. Самыми частыми являются:

- черепно-мозговая травма;

- болезни сердца;

- заболевание сосудов;

- новообразования в мозгу;

- рассеянный склероз.

Распознать патологическое состояние исходя лишь из внешних признаков проблематично. Форма заболевания напрямую связана с зоной мозга, которая подверглась отклонениям.

Для обозначения нарушения деятельности накопителя урины из-за нервных нарушений, в медицинской практике был введен специальный термин – «нейрогенность пузыря». Разные типы поражений нервных путей по-своему воздействуют на вывод мочи из организма человека, что и будет рассмотрено далее.

Поражения мозга, нарушающие иннервацию

Нарушать иннервацию могут такие патологии мозга:

-

Рассеянный склероз. Ведет к сбою функционирование боковых, задних столбцов шейного отдела спинного мозга. У 50% пациентов при этом выявлен факт непроизвольного испускания урины. Основные признаки развиваются со временем. Секвестрация межпозвонковой грыжи начальной стадии влечет за собой приостановку вывода урины, трудность опустошения органа. После проявляются признаки раздражения.

Рассеянный склероз. Ведет к сбою функционирование боковых, задних столбцов шейного отдела спинного мозга. У 50% пациентов при этом выявлен факт непроизвольного испускания урины. Основные признаки развиваются со временем. Секвестрация межпозвонковой грыжи начальной стадии влечет за собой приостановку вывода урины, трудность опустошения органа. После проявляются признаки раздражения. - Супраспинальные нарушения двигательных систем мозга. Поражают конкретно рефлекторную функцию мочеиспускания. Симптомы – энурез, учащенные позывы, в том числе и ночью. Но, поскольку координирование функционирования базовых мышц мочевика сохранено, то давление внутри него остается в пределах нормы, тем самым, исключая развитие урологических болезней.

- Периферический паралич. Препятствует рефлекторному сокращению мышц, что не дает мышце нижнего сфинктера самостоятельно расслабляться.

- Диабетическая нейропатия. Нарушает функционирование выталкивания урины из полости органа.

- Стеноз поясничного отдела позвоночного столба. Поражает систему мочеиспускания в зависимости от разновидности, уровня разрушительного процесса.

- Синдром конского хвоста. Может вызвать недержание из-за переполненности пузыря, а также приостановку вывода мочи из организма.

- Скрытый спинальный дизрафизм (ССД). Влечет за собой сбой рефлексии пузыря, поэтому контроль мочеиспускания человеку неподвластен. Выделение жидкости начинается самопроизвольно при переполненном жидкостью органе.

Варианты дисфункций при значительных повреждениях мозга

Последствия для мочевыделительной системы при полном поражении спинного мозга:

-

Нарушенная деятельность надкрестцовых участков спинного мозга, вызванная новообразованием, воспалительным процессом, травмой. Вначале развивается гиперрефлексия мышечной оболочки органа (детрузора), после начинается самостоятельное сокращение мышц сфинктера и пузыря. В итоге давление в органе увеличивается, а объем жидкости на выходе скуден.

Нарушенная деятельность надкрестцовых участков спинного мозга, вызванная новообразованием, воспалительным процессом, травмой. Вначале развивается гиперрефлексия мышечной оболочки органа (детрузора), после начинается самостоятельное сокращение мышц сфинктера и пузыря. В итоге давление в органе увеличивается, а объем жидкости на выходе скуден. - Поражение деятельности крестцовых элементов спинного мозга по причине травмы, грыжи. Частота позывов уменьшается, затрудняется вывод мочи. Процесс мочевыделения становится для человека бесконтрольным. Самостоятельное выделение жидкости происходит при переполненности пузыря.

Диагностика

Диагностика заболевания берет свое начало с подробного опроса пациента. Далее могут быть использованы следующие методы:

- Больному предлагают несколько дней вести журнал мочеиспусканий, в котором будут отмечены время, объем употребляемой жидкости.

- Тщательное обследование органов мочевыделительной системы на присутствие инфекции, посредством взятия пробы урины.

- Исследование внутренних органов системы с помощью: УЗИ, МРТ, рентгена с предварительным введение контрастного средства. Такие способы необходимы для исключения симптомов воспалительного процесса, различных аномалий путей мочевыведения.

- Обследование нервной системы для установления (опровержения) патологического состояния головного, спинного мозга при помощи КТ, МРТ.

Не исключены случаи, когда обследование не может найти причину, тогда в заключении говорится о нейрогенном мочевом пузыре неопределенного происхождения.

Лечение недуга

Терапия заболевания может проводиться 2 методами:

- С применением медицинских препаратов.

- Немедикаментозное лечение.

Лечением пациента в зависимости от причины занимается врач уролог или невролог. Гиперактиивная форма цистита лечится легче и быстрее. Схема лечения проводится с использованием:

- лекарств, направленных на расслабление мышцы пузыря;

- препаратов для улучшения кровообращения в мочевом пузыре.

Немедикаментозная терапия подразумевает под собой:

- лечебную физическую культуру, базирующуюся на комплексе упражнений для укрепления тазовых мышц;

- физиотерапию, направленную на приведение в норму режима питья, сна;

- в отдельных случаях – психотерапию.

Гипоактивная форма лечится сложнее. Вследствие застойных явлений в органе повышается шанс возникновения вторичных нарушений мочевыделительной системы с развитием инфекции.

Орган мочевыделительной системы слишком сильно растягивается, ухудшается эластичность, скопленная урина начинает оказывать раздражительный эффект на стенки пузыря, иногда забрасываясь в мочеточники, после чего в почки, тем самым вызывая воспалительный процесс. Медикаментозные методы лечения патологии – назначение средств, для предотвращения появления и развития воспаления.

Немедикаментозные способы:

- физиотерапия;

- выполнение упражнений для тренировки мышц таза, пузыря.

Если вышеописанные меры не дали результат, необходимо использование катетера для вывода урины. В худшем варианте может понадобиться хирургическое вмешательство. Отталкиваясь от причины, в ходе операции может быть сделана корректировка нервного аппарата пузыря, либо пластика мышечно-связочного аппарата.

Источник

Регуляция мочеиспускания. Анатомия и иннервация мочевого пузыря.

Дисфункция мочевого пузыря является одним из клинических проявлений многих часто встречающихся неврологических заболеваний, в том числе инсульта, деменции, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, сахарного диабета и других расстройств с вовлечением вегетативной нервной системы. Для понимания сущности патологии мочевого пузыря при неврологических заболеваниях необходимы знания о его функции в норме.

Анатомия и иннервация мочевого пузыря.

1. Мочевой пузырь представляет собой полый внутренний орган, предназначенный, прежде всего, для накопления мочи и ее периодической эвакуации. Мочеиспускание — сложный и хорошо координированный акт, осуществляемый под контролем главным образом парасимпатической нервной системы. Симпатическая нервная система регулирует накопление мочи и емкость мочевого пузыря. Произвольный контроль над мочеиспусканием осуществляется через кортикоспинальные пути и спинномозговые нервы, иннервирующие наружный сфинктер, периуретральные мышцы и другие абдоминальные и тазовые мышцы.

Кора мозга, базальные ганглии, мозжечок и ядра детрузора, расположенные в зоне моста ствола головного мозга, оказывают надсегментарное влияние на крестцовые спинальные ядра, вовлеченные в иннервацию мочевого пузыря через периферические нервы.

2. Различные нейроанатомические соединения, имеющие существенное значение для контроля функционирования мочевого пузыря, по определению Брэдли, носят название «цепи» (или «петли»).

Первая петля соединяет дорсомедиальный отдел лобной доли коры головного мозга с ядром детрузора, расположенным в мосту (дополнительное ответвление соединяет кору с базальными ганглиями). Эта цепь обеспечивает произвольный контроль мочеиспускания.

Вторая петля (спинобульбоспинальный путь) представляет собой дугу рефлекса, которая начинается чувствительными нервами мочевого пузыря, далее захватывая ядро детрузора в мосту и его ответвления к спинальным крестцовым двигательным ядрам, от которых отходят двигательные аксоны детрузора. С помощью этой петли осуществляется парасимпатическая иннервация.

Третья петля — дуга спинального сегментарного рефлекса, состоящая из афферентных волокон от детрузора мочевого пузыря, которые образуют синапсы с клетками полового ядра (nucleus pudendus), а отходящие от них эфферентные нервные волокна иннервируют поперечно-полосатые мышцы сфинктера.

Четвертая петля содержит супраспинальный компонент, включающий афферентные волокна, идущие от дорзального нерва полового члена через задние столбы к коре головного мозга, и эфферентную часть, представленную кортикоспинальным трактом, соединяющимся с крестцовыми двигательными нейронами. Спинальный сегмент этой цепи — чувствительный вход от внешнего сфинктера уретры и, возможно, от мышечных волокон других поперечно-полосатых мышц периуретральной области.

Эфферентная дуга этой цепи формируется аксонами а и у мотонейронов крестцового отдела спинного мозга, идущих в составе срамного нерва и иннервирующих наружный мочевой сфинктер. 3. Петля 2 позволяет стволу головного мозга осуществлять контроль над мочеиспусканием, тогда как петли 1 и 4 обеспечивают произвольный контроль. Симпатические двигательные волокна, осуществляющие иннервацию мочевого пузыря, проходят в составе подчревных нервов; тела их клеток расположены в боковых столбах спинного мозга на уровне от Т11 до L2.

– Также рекомендуем “Обследование при недержании мочи. Лабораторные исследования при недержании мочи.”

Оглавление темы “Мышечная слабость. Недержание мочи.”:

1. Болезнь Хантингтона. Диагностика гипокинетических расстройств.

2. Инструментальная диагностика гипокинезий. Лучевая диагностика гипокинезий.

3. Мышечная слабость. Обследование при острой мышечной слабости.

4. Лабораторные исследования при мышечной слабости. Люмбальная пункция при мышечной слабости.

5. Дифференциальный диагноз мышечной слабости. Мышечная слабость при плексопатии.

6. Мышечная слабость при острой невропатии. Заболевания с мышечной слабостью.

7. Острые нарушения нервно-мышечной передачи. Первичные миопатии.

8. Регуляция мочеиспускания. Анатомия и иннервация мочевого пузыря.

9. Обследование при недержании мочи. Лабораторные исследования при недержании мочи.

10. Лечение недержания мочи. Недержание кала.

Источник