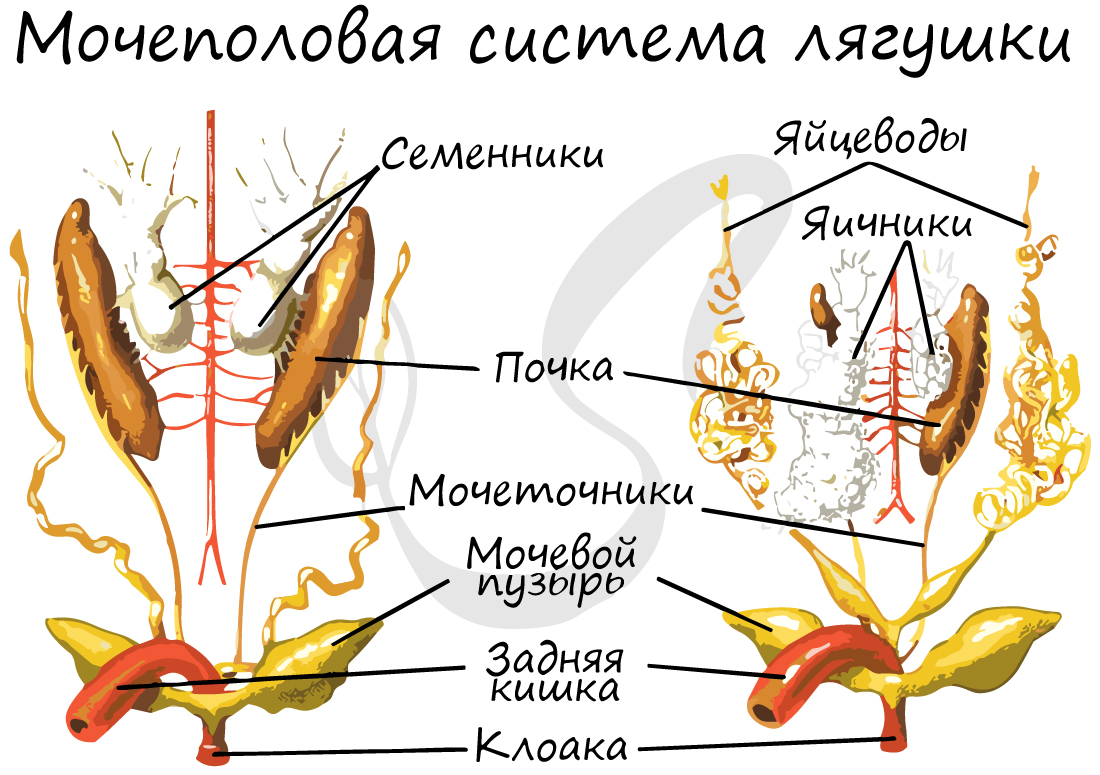

Для земноводных характерны мочевой пузырь

Земноводные, или амфибии (от греч. amphi – с обеих сторон и греч. bios – жизнь) – класс типа хордовые, объединяющий животных, которые могут обитать как в воде, так и на суше. Это немногочисленный наиболее примитивный класс наземных позвоночных животных. Произошли земноводные от древних кистеперых рыб.

Для успешного изучения земноводных предлагаю начать с их классификации. Помните, что классификации это именно то, что раскладывает знания в голове “по полочкам”, относитесь к ним с должным вниманием.

Давайте перечислим ароморфозы, которыми сопровождалось появление земноводных.

Традиционно строение земноводных изучается на примере типичного представителя – лягушки озерной, ее мы возьмем за основу данной статьи.

- Покровы, опорно-двигательная система

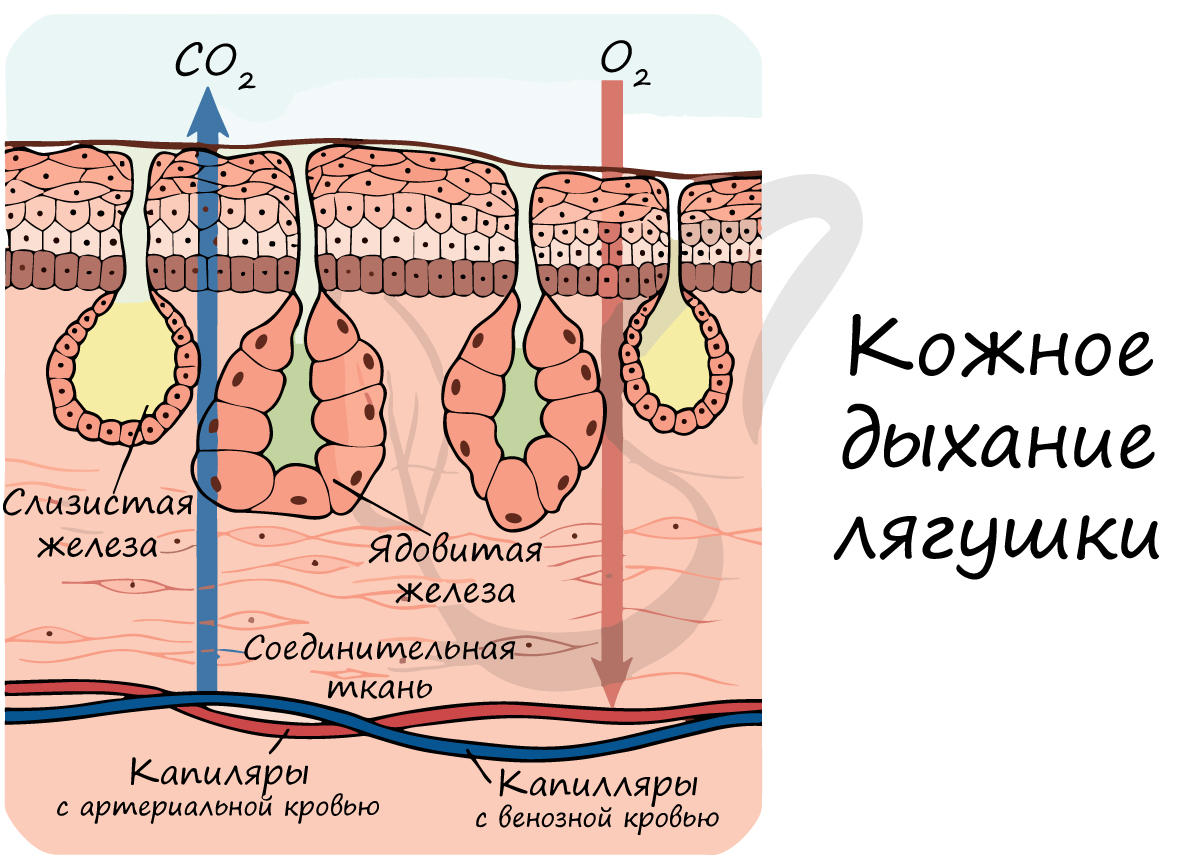

Покров двуслойный, состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис снабжен густой капиллярной сетью, благодаря которой у лягушки возможен газообмен через кожу. Кожа голая, содержит большое количество желез: она должна быть постоянно увлажнена для интенсивного газообмена.

Около 65% всего кислорода поступает через увлажненную кожу. Увлажнение кожи крайне важно, рекомендую запомнить следующий факт: при пересыхании кожи лягушки газообмен в ней прекращается, и лягушка погибает от недостатка кислорода (гипоксии).

Особой окраской обладают ядовитые виды лягушек, их яркая окраска называется – предупреждающей. Съев такую, хищник серьезно пожалеет о своей оплошности, которая может закончиться летальным исходом. Поэтому животных с такой окраской хищники обычно не трогают.

Индейцы используют лягушек кокои (листолаз ужасный) для изготовления отравленных стрел: одна лягушки делает смертельным оружием около 50 стрел. Они готовят яд высушивая лягушку на костре и смазывая наконечники стрел выступающей на поверхности коже жидкостью – ядом.

Тело состоит из головы, туловища и двух пар конечностей. Передние конечности короче и слабее задних. Задние конечности служат для плавания, они удлинены и имеют плавательные перепонки между пальцами. Хорошо развита мышечная система: мышцы дифференцированы на отдельные пучки. В теле амфибий насчитывается до 350 мышц.

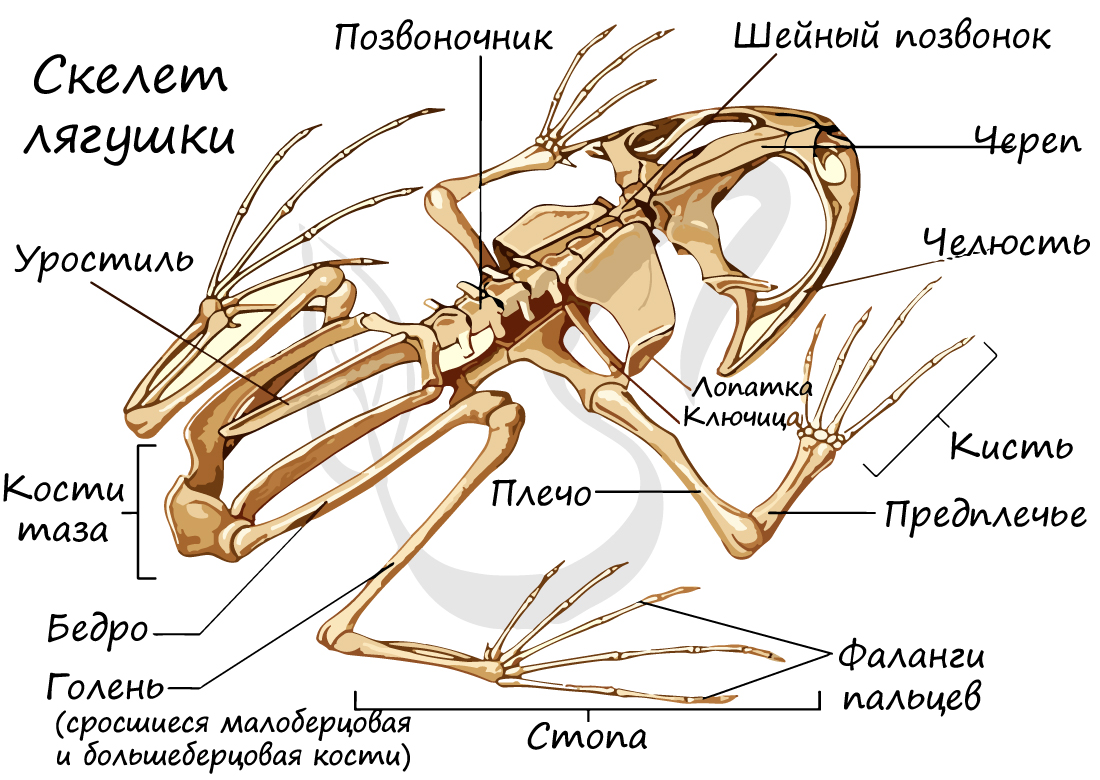

Скелет лягушки состоит из скелета головы, туловища, поясов конечностей и свободных конечностей. Скелеты поясов конечностей малоподвижны, в отличие от скелета свободной конечности, построенного по типу рычагов.

Имеются туловищный (7 позвонков) и хвостовой отделы позвоночника, доставшиеся земноводным еще от рыб. Однако появляются и новые отделы: крестцовый и шейный, оба содержащие по одному позвонку. Благодаря возникновению шейного отдела, у земноводных становится возможным поворот головы, что было невозможным для рыб.

В скелете особо необходимо выделить уростиль (от др.-греч. urá – «хвост» и stýlos – «палочка») – палочковидную кость, которая образуется в результате слияния тел хвостовых позвонков. Уростиль также называют хвостовой костью.

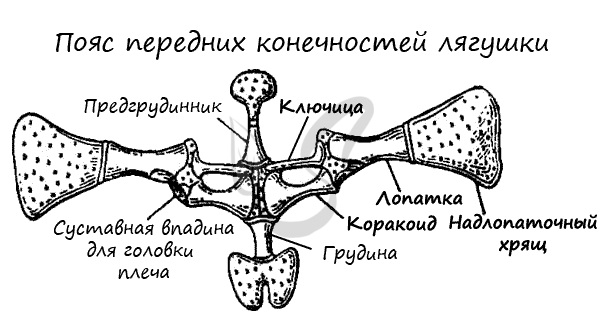

Скелеты поясов конечностей служат опорой для конечностей. В состав плечевого (переднего) пояса входят: лопатки, ключицы, вороньи кости (коракоиды), хрящи. Ребер нет, вследствие чего грудная клетка отсутствует, передний пояс лежит свободно в толще мышц, грудина не соединена при помощи ребер с позвоночником.

Пояс задних конечностей (тазовый) образован: подвздошными и седалищными костями, лобковым хрящом.

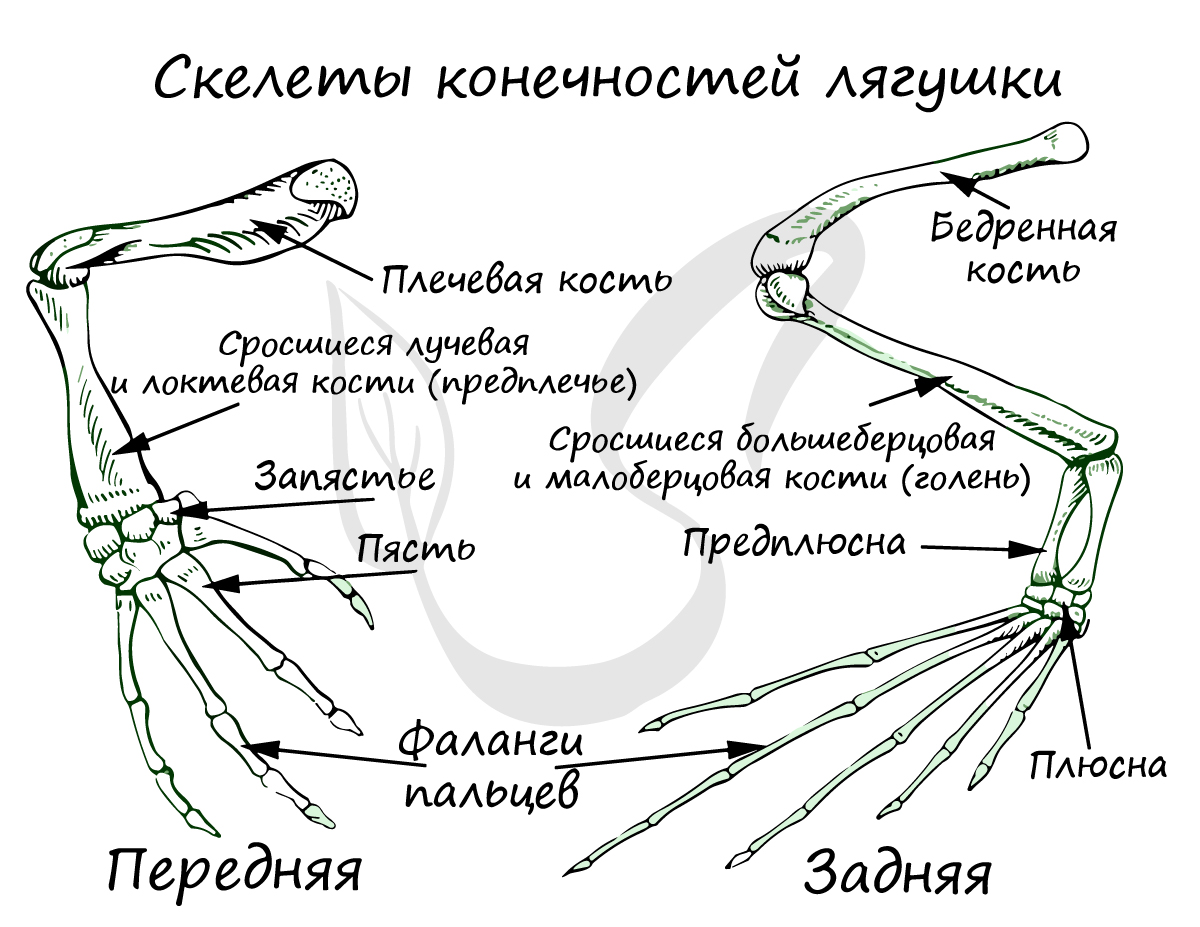

Скелет передней свободной конечности состоит из: плечевой кости, предплечья (образовано сросшимися лучевой и локтевой костями) и кисти (состоящей из запястья, пястья и фаланг пальцев).

Скелет задней свободной конечности образован бедром, голенью (состоит из сросшихся малоберцовой и большеберцовой костей), стопы (включает предплюсну, плюсну и фаланги пальцев).

- Пищеварительная система

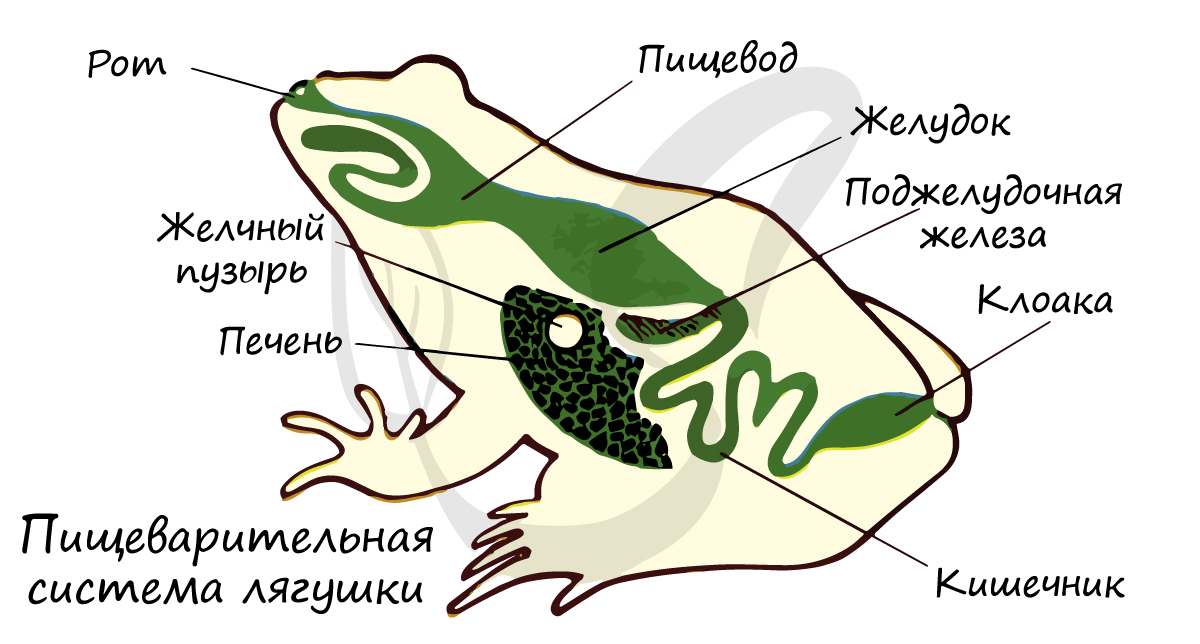

Состоит из ротоглоточной полости, в которую открываются протоки слюнных желез, секрет которых предназначен только для смачивания и формирования пищевого кома. Слюнные железы впервые возникли именно у амфибий, и пока еще не участвуют в химической обработке пищи. Слюнные железы были и у насекомых, однако членистоногие – отдельная эволюционная ветвь, хордовые никаким образом не произошли от членистоногих 🙂

Имеются хоаны – внутренние носовые отверстия (ноздри – внешние), с помощью которых полость носа сообщается с полостью глотки. В ротоглоточную полость открываются также отверстия евстахиевых труб, которые соединяют полость среднего уха с ротоглоткой и уравнивают в них давление. Значительную часть места занимает липкий длинный язык, служащий для ловли добычи.

Короткий пищевод переходит в желудок, продолжающийся в тонкий кишечник, куда открываются протоки желчного пузыря, а также пищеварительных желез: печени и поджелудочной. Тонкая кишка переходит в толстую кишку, оканчивающуюся клоакой.

Клоака (от лат. cloaca – труба для стока нечистот) – расширенная часть задней кишки, куда открываются мочеточники и мочевой пузырь, половые протоки.

- Дыхательная система

У лягушки дыхание осуществляется двумя основными способами:

- Легочное дыхание

Легкие представленные тонкостенными мешками, стенка которых густо оплетена капиллярами, в которых происходит газообмен. Дыхательная поверхность легких невелика, они не способны полностью удовлетворить нуждам организма в кислороде, поэтому жизнь лягушки невозможна без кожного дыхания.

Воздух поступает в легкие и удаляется из них благодаря сокращениям мышц дна ротовой полости.

- Кожное дыхание

Осуществляется только при увлажненной коже, на поверхности которой растворяется кислород, после чего он проникает в капилляры кожи. Кожа помогает дышать лягушкам при погружении в воду: кислород поступает в кровь напрямую из воды.

При пересыхании кожи животное погибает, так как слабо развитые легкие не в состоянии обеспечить потребности организма в кислороде.

Также дыхание осуществляется эпителием, покрывающим ротовую полость, но это вносит незначительный вклад в процесс дыхания.

- Кровеносная система

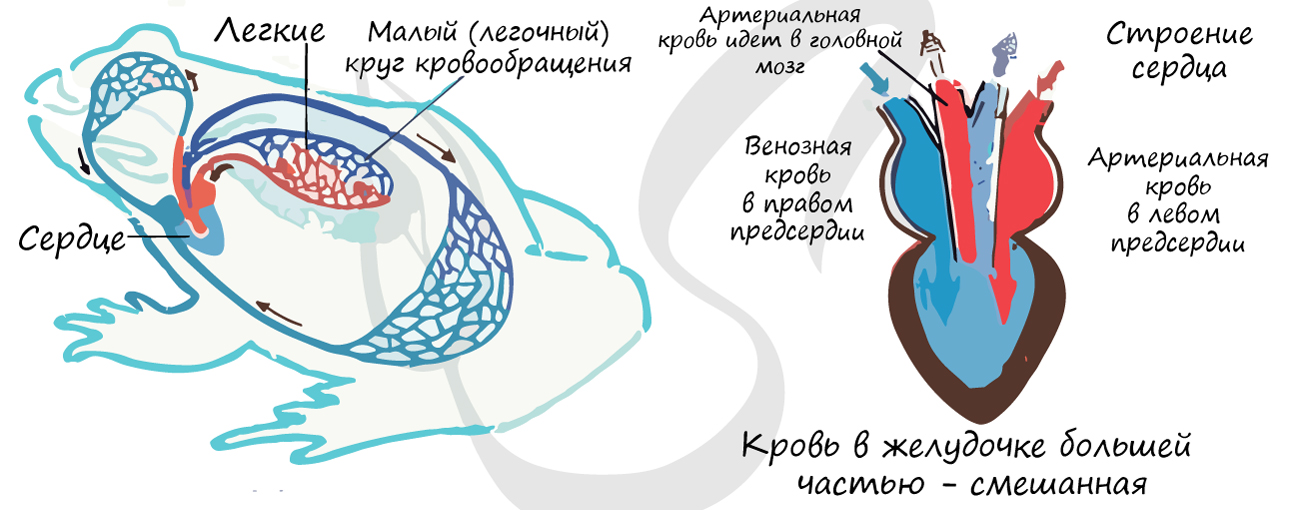

Изменения в кровеносной системе земноводных, по сравнению с рыбами, обусловлены заменой жаберного дыхания на легочное. Сердце имеет 3 камеры: 2 предсердия и 1 желудочек, сердце более крупное. Возникает второй (легочный) круг кровообращения.

Правое предсердие заполнено венозной кровью, а левое – артериальной. Перегородка в желудочке отсутствует, кровь внутри него большей частью смешанная. Из-за смешения крови интенсивность метаболизма уменьшается, это делает невозможным поддержание постоянной температуры тела. Эритроциты у амфибий с ядрами, безъядерные эритроциты возникнут позже, у млекопитающих.

Земноводные относятся к пойкилотермным животным (от греч. poikilos – различный и therme – тепло) – холоднокровным животным, температура тела которых непостоянна и зависит напрямую от температуры окружающей среды.

Физиологически и анатомически сокращение сердца происходят таким образом, что более насыщенная кислородом артериальная кровь изгоняется из него в последнюю очередь и попадает в сонные артерии, идущие к головному мозгу. Таким образом, к головному мозгу направляется более насыщенная кислородом кровь, чем к остальным органам.

- Выделительная

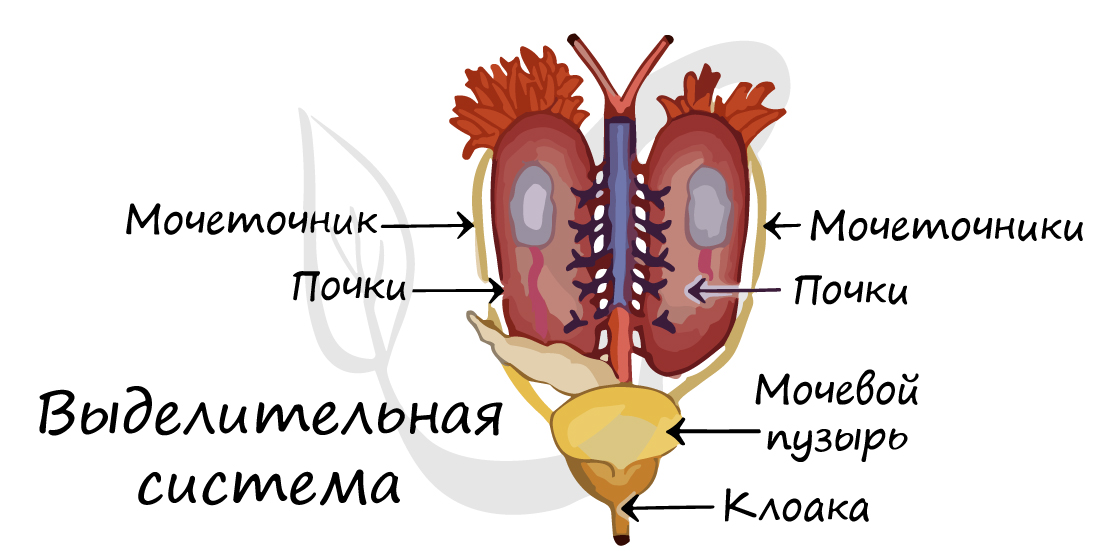

Так же, как и у рыб, выделительная система амфибий состоит из парных первичных (туловищных) почек, называемых мезонефрос. В них фильтруются продукты обмена веществ, главным образом – мочевина.

По мере образования в почке мочи, она поступает в мочеточники, ведущие в клоаку. Попавшая в клоаку моча стекает в мочевой пузырь, через стенки которого осуществляется всасывание воды. При сокращении стенок мочевого пузыря концентрированная моча выводится в клоаку, откуда выбрасывается во внешнюю среду.

- Нервная система

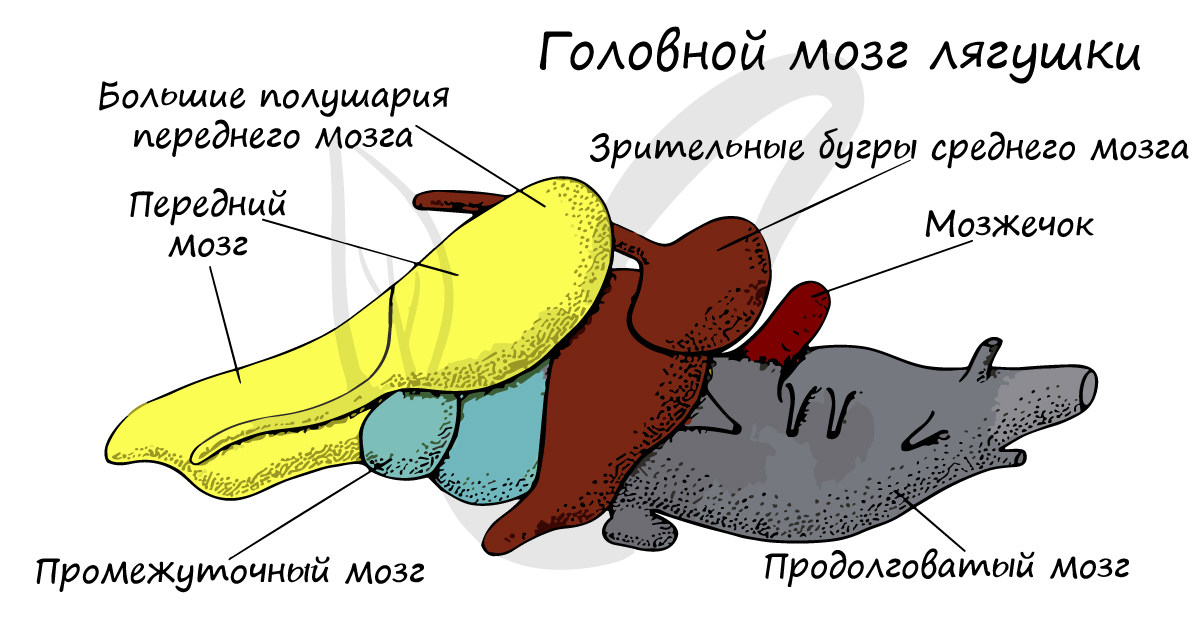

Головной мозг земноводных отличается от мозга рыб полностью разделенным на два полушария и более развитым передним мозгом.

Мозжечок и средний мозг развиты гораздо слабее, так как земноводные малоподвижны и их движения относительно простые: они передвигаются по плоскости в “2D измерении”. Перемещение рыб в таком случае можно обозначить как в “3D измерении”. Это упрощенное, но вполне справедливое сравнение.

Свободные конечности земноводных позволяют им совершать более разнообразные движения в отличие от циклических поворотов плавников и тела у рыб.

Органы чувств земноводных адаптированы к наземному образу жизни. На суше возникает серьезная проблема, которой не было у рыб в воде – сухой воздух. Чтобы адаптироваться к нему у земноводных возникает подвижное веко и мигательная перепонка, движения которых смачивают поверхность глаза и препятствуют высыханию.

Меняется форма хрусталика. Если у рыб он был шарообразный, то у земноводных его форма становится более выпуклой (как и форма роговицы). Хрусталик приобретает форму двояковыпуклой линзы. Амфибии видят дальше рыб.

Однако аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, остается на том же уровне, что и у рыб: достигается только за счет перемещения хрусталика вперед и назад. Эти перемещения помогает совершать особая ресничная мышца, возникшая у земноводных.

Наземная среда меняет и характер передачи звуков: теперь он передается через колебания воздуха. Если рыбам в воде было достаточно внутреннего уха для улавливания колебаний воды, то земноводным этого мало. У них впервые возникает среднее ухо, которое снабжено барабанной перепонкой, чувствительной к колебаниям воздуха.

Среднее ухо состоит из одной слуховой косточки – стремени. Евстахиева труба соединяет полость среднего уха с с ротглоточной полостью, служит для уравнивания давления между ними.

- Половая система

Лягушки раздельнополые животные, оплодотворение наружное. Размножение и начальные этапы развития земноводных происходят в воде, поэтому амфибий крайне редко можно встретить в засушливых местах, где водоемы отсутствуют.

Мужские половые железы представлены парными семенниками с отходящими от них семявыносящими протоками, которые впадают в мочеточники, открывающиеся в клоаку. Женские половые железы – яичники с отходящими от них яйцеводами, открывающимися в клоаку.

Во время оплодотворения самец удерживает самку сзади и надавливает передними конечностями на ее брюшко, что приводит к выметыванию икры. Эта икра сразу же оплодотворяется семенной жидкостью самца.

Развитие происходит с метаморфозом – значительной перестройкой большинства органов. Личиночная стадия лягушки еще раз подчеркивает эволюционные корни этого класса, а именно то, что земноводные произошли от рыб. Головастики требуют нашего особого внимания.

Головастик – личинка бесховстых земноводных. Развивается из оплодотворенной яйцеклетки, живет в воде.

Во многом строение головастика напоминает строение рыбы, что подтверждает родство классов земноводных и рыб. Головастик характеризуется следующими чертами:

По мере изучения вышеуказанных признаков становится очевидно, что предками земноводных являются кистеперые рыбы, обитавшие мелких континентальных водоемах. От кистеперых рыб произошли древние земноводные – стегоцефалы, появившиеся в конце девонского периода и вымершие вначале мезозоя.

Земноводные, как и все живые организмы, являются звеном в цепи питания (консументами). Они уничтожают многих кровососущих насекомых, а также насекомых, которые наносят вред культурным растениям.

Их яд используют для изготовления лекарств, так что не забудем отметить их медицинское значение. Лягушка – классический объект для лабораторных исследований, в таком качестве лягушки используются повсеместно, и благодаря им совершены тысячи открытий.

Источник

Общие замечания

Общий вес мочеполовой системы (apparatus urogenitalis) травяной лягушки составляет 1,8% веса всего тела. Однако в течение года половые органы испытывают столь значительные колебания в своем объеме и весе, что правильное представление о соотношении их с другими органами можно получить, только вскрывая лягушек в разное время года. Непосредственно перед размножением, в частности, полость тела самки бывает буквально до предела переполнена яйцами. После размножения вес половых органов резко падает. Внешним выражением эндокринного действия половой системы лягушек являются, как известно, вторично-половые признаки. У лягушек их сравнительно немного. В первую очередь это брачные мозоли самца и его голосовые мешки (см. главу I и IV). Интересны брачные бугорки самок (см. главу IV).

Органы выделения

Продукты обмена веществ удаляются из организма лягушки несколькими путями. Газы уходят через легкие и кожу. Не исключено, что продукт сгорания белков – мочевина также в некоторой степени может быть удаляема через кожу. Однако главный путь для ее удаления- мочевые органы (organa uropoetica). В то время как у высших позвоночных главным местом образования мочевины служит печень, у лягушки дело обстоит иначе. «При экспериментальном удалении печени у лягушки содержание в крови мочевины не отличается от нормы. Очевидно, у лягушек мочевина может образоваться в других органах. Лягушки выделяют при обычной температуре относительно больше мочи, чем человек: в день человек выделяет около одной пятидесятой своего веса, а лягушка около трети. Зимой деятельность почек почти прекращается. Напротив, возрастание температуры на 10° увеличивает их работу в 2-3 раза. Удельный вес мочи лягушек 1, 0015. Моча по своему характеру гипотоническая. В ней содержится (в процентах по отношению ко всему азоту мочи): аммиака 3, 2-15, 0%, мочевины 82-84% п мочевой кислоты до 0, 4%.

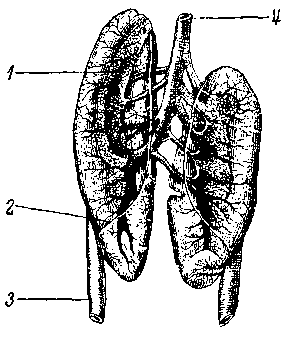

Органы выделения состоят из почек, их выносящих протоков и мочевого пузыря. Строение почек (rеnеs) у обоих полов одинаковое. Это два удлиненных (ширина содержится в длине 3-4 раза) плоских тела, располагающихся справа и слева по бокам позвоночника. Передние концы почек приходятся на границе между VII и VIII позвонками. Задняя граница приходится примерно на уровне середины хвостца. Нередко встречается асимметричное положение почек. У взрослых зеленых лягушек длина почки составляет 18- 25% длины тела. Наружный (боковой) край почки слегка изогнут и своей выпуклостью выдается в сторону, а внутренний (срединный) – слегка фестончатый или зазубренный. Поверхность почки, обращенная к спине, гладкая и ровная, а противоположная – неровная. Часть последней занята надпочечником. Большая часть брюшной поверхности почки покрыта брюшиной. Та часть срединного края, через которую в почку входят и выходят сосуды (артерии и вены), называется воротами почки (hiIusrenis). Со сравнительно-анатомической точки зрения почку взрослой лягушки надлежит считать первичной, или туловищной, почкой (mеsоnерhrоs). На брюшной стороне почки можно видеть, иногда даже под лупой, 120-250 неправильно разбросанных отверстий ресничных воронок, или нефростомов. Последние у взрослой лягушки сообщаются с выносящими почечными венами и служат для проведения лимфы из полости тела в венозную систему. Изучение внутреннего строения почки показывает, что она слагается из большого числа (до 5000; в среднем 2 000) мочевых трубочек, или канальцев, связанных соединительной тканью. Каждая такая трубочка (нефрон) состоит из ряда отделов: почечного, или Мальпигиева, тельца (corpusculum renis – с. Malpighii ), слагающегося из клубочка с Баумановой капсулой, от которого отходит первый отдел, или «шейка». Внутри последней наблюдаются мерцательные реснички. Потом. следует второй отдел (tubulus соntortus proximalis) в форме извитого канальца. Третий отдел сравнительно короток и прям. За ним вновь идет извитой четвертый отдел (tubulus со ntortus distalis), переходящий в пятый – прямую трубочку, впадающую в собирающие протоки мочеточника. Главным отличием от строения мочевых трубочек высших позвоночных является отсутствие петли Генле, которой топографически, но не функционально, отвечает третий отдел мочевого канальца лягушки. Именно отсутствием петли Генле и объясняется гипотоничность мочи лягушки. Размеры почечного тельца разных видов таковы:

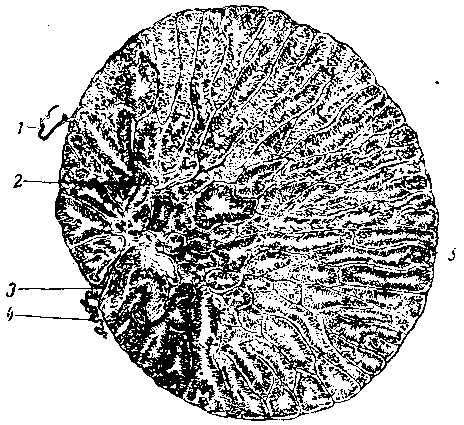

Рис. 1. Почки самца зеленой лягушки. Вид с брюшной стороны. Почечные артерии и выносящие сосуды семенников удалены:

1 – надпочечник, 2 – срединная граница брюшины, 3 – выносящий проток 4 – задняя полая вена.

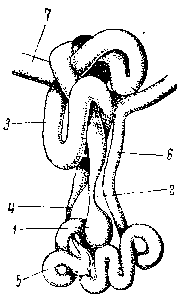

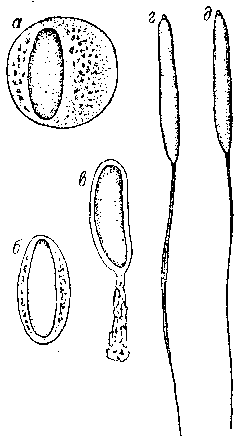

Рис. 2. Мочевая трубочка зеленой лягушки:

1- почечное тельце, 2 – первый отдел (шейка), 3 – второй отдел, 4 третий отдел, 5 – четвертый отдел, 6 – пятый отдел, 7 – собирательная трубочка мочеточника.

Виды | Длина (мм) | Ширина (мм) |

Лягушка-бык……. | 0, 125 | 0, 100 |

Зеленая ……….. | 0, 113 | 0, 088 |

Травяная ………. | 0, 074-0, 100 | 0, 055-0, 060 |

У лягушки-бык длина «шейки» 0, 100 мм, второго отдела 3, 80, третьего 0, 20, четвертого 2, 50 и пятого 0, 70.

Мочеточником служит выносящий проток (ductus deferens), соответствующий со сравнительно-анатомической точки зрения Вольфову протоку. Начальная часть каждого выносящего протока прилегает к наружному (боковому) краю соответствующей почки, причем самая передняя часть настолько погружена в вещество почки, что ее можно видеть только на поперечных срезах. Отделившись от заднего конца почки, выносящий проток направляется назад, прилегая к спинной стенке тела животного. Правый и левый протоки постепенно сближаются и заканчиваются рядом, но самостоятельно, на спинной стороне клоаки. У самцов задний участок каждого выносящего протока расширен в семенной пузырек (vesicula seminalis), особенно увеличенный во время размножения. В начале спаривания семенные пузырьки пусты, но потом наполняются спермой. Не исключена их внутрисекреторная функция. Связь со стремлением к спариванию теперь отрицается.

Мочевой пузырь (vesica urinaria), как уже указывалось выше, не связан непосредственно с мочевой системой. Это тонкостенный мешок, представляющий собой выпячивание брюшной стенки клоаки. Его основная часть несколько сужена и носит название «шейки», а свободная часть расширена и слегка двулопастна. В стенках мочевого пузыря имеется слой гладких мускульных волокон. Действие сжимателей клоаки может приводить отверстия выводных протоков почек к соприкосновению с отверстием мочевого пузыря. Этим путем мочевой пузырь наполняется мочей. Повидимому, главной его функцией является фильтрация воды, если организм начинает чувствовать в ней необходимость. Опорожнение мочевого пузыря происходит в результате совместного действия брюшных мускулов и мускульных волокон его собственных стенок. Контролируется этот процесс центром, находящимся в спинном мозгу на высоте пятого позвонка.

Каждый надпочечник (glandula suprarenalis) тесно связан как с брюшной поверхностью почки, так и с выносящими почечными венами. В свежем состоянии надпочечники хорошо отличаются своим золотисто-желтым цветом от красно-коричневых почек. Тело надпочечника плоско и лентообразно. Микроскопически можно различить в надпочечнике перемежающиеся эпителиальные более крупные и темные «мозговые», или хромафинные, клетки. В теплое время года добавляются еще особые «летние» клетки, а число «мозговых» клеток уменьшается. Для «летних» клеток особенно характерно сильное окрашивание рядом микроскопических красок. Функция надпочечника Лягушки совпадает с функцией надпочечника млекопитающих и сводится к выделению «мозговыми» клетками адреналина, поступающего в кровь. Последний, как известно, действует возбуждающе на периферические симпатические нервные окончания и дает сужение просвета кровяных сосудов. Одностороннее удаление надпочечника не дает у лягушек заметного эффекта (компенсация со стороны оставшегося), но двустороннее быстро приводит к смерти животного при явлениях отравления (параличи). Жизнь оперированной таким образом лягушки может быть поддержана пересадкой кусочков надпочечника в один из лимфатических мешков.

Половые органы самца

Органы размножения самца (organa genitalia virilia) состоят из парных семенников и их выводных протоков. Каждый семенник (testis) представляет собой овальное или округлое тело, несколько сжатое в спиннобрюшном направлении. Семенники зеленых лягушек чисто желтые и более округлые. У травяных лягушек они более продолговатые и более или менее пигментированы. Величина семенников меняется в течение года (наибольшая величина в августе, наименьшая в мае), но у травяной лягушки они всегда относительно крупнее, чем у зеленой. Помещаются семенники с брюшной стороны почек, будучи подвешены на особых брыжейках (mesorchium), и одеты, за исключением срединного края, серозным слоем брюшины.

На своей поверхности семенник одет белковой оболочкой (tunica albuginea), состоящей из плотной соединительной ткани с гладкими мускульными волокнами. Кроме сосудов и нервов, внутри семенника находится большое количество семенных трубочек (tubuli semi niferi), которые отделены друг от друга перегородками (septula testis), отходящими от белковой оболочки. Семенные трубочки выстланы семеобразователъным эпителием, изменяющимся в зависимости от времени года и могущим состоять из одного или более слоев.

Семенные трубочки постепенно собираются в семявыносящие канальцы (vasa efferentia testis), которые выходят в числе от 4 до 18 от срединного края семенника. Извиваясь в брыжейке семенника, эти канальцы достигают срединно-брюшного края почки и проникают в ее толщу. Сперматозоиды, или семенные нити, образовавшиеся в семенных трубочках, проходят через семенные канальцы в почку и затем попадают в выносящий проток почки, играющий, таким образом, у самцов роль семямочеточника (ductus uro-spermatiсus). Иногда у самцов позади или с наружной стороны почки наблюдается рудимент Мюллерова протока в виде тоненькой трубочки.

Внутри семенных трубочек сперматозоиды часто собраны пучками. У травяной лягушки процесс образования сперматозоидов носит более выраженный цикличный характер, нежели у зеленой. Поэтому в каждый данный момент в семенниках травяной лягушки можно найти сперматозоиды только одного возраста, тогда как у зеленой даже внутри одной семенной трубочки могут быть одновременно встречены разновозрастные сперматозоиды. Путем ряда последовательных делений первичные зародышевые клетки (сперматогонии) превращаются во вторичные (спгрматоциты), а видоизменением последних формируются сперматозоиды. Окончательно сформированные сперматозоиды состоят из головки и хвостика, имеющих различные размеры и форму у разных видов (рис. 220). Длина головки сперматозоидов зеленой лягушки колеблется от 0, 015 до 0, 021 мм при ширине от 0, 002 до 0, 003 мм.

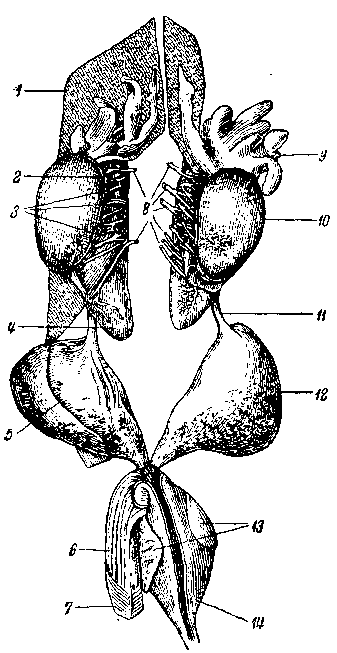

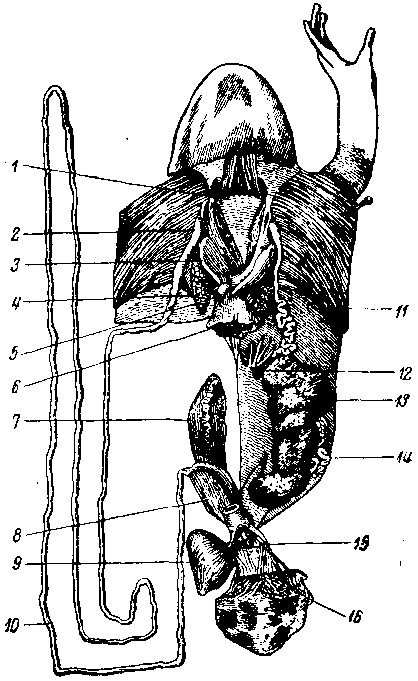

Рис. 3. Мочеполовая система самца травяной лягушки во время размножения:

1- подпозвоночная оболочка, 2 – граница брюшины, 3 – семявыносящие канальцы, 4 – правая почка, 5 – граница брюшины, 6 – клоака, 7 – мускул сжиматель клоаки, 8 – артерии, 9 – жировое тело, 10 – левый семенник, 11 – выносящий проток, 12 – семенной пузырек, 13 – мочевой пузырь, 14 – прямая кишка.

Рис. 4. Поперечный срез семенника травяной лягушки в начале размножения:

1 – брюшной листок брыжейки семенника, 2 – еыводной проток двух семенных трубочек, 3 – семявыносящий каналец, 4 – спинной листок брыжейки семенника, 5 – белковая оболочка.

Рис. 5. Превращение сперматиды (а) зеленой лягушки в сперматозоид (д).

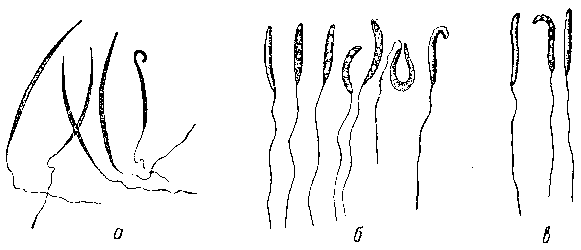

Рис. 6. Сперматозоиды травяной (а), остромордой (б) и зеленой (в) лягушек.

Длина хвостика в среднем около 0, 040 мм. Часто встречаются еще особые «гигантские» сперматозоиды с длиной головки в 0, 031 мм. У травяной лягушки сперматозоиды заметно крупнее и тоньше (длина головки 0, 051-0, 060, а ширина около 0, 001 мм).

Впереди семенников (у самки – яичников) располагаются желтые жировые тела (corpora adiposa). Каждое жировое тело, кроме мало заметной основной части, имеет еще от 3 до 12 лопастей. Жировые тела служат запасом материала для развития половых продуктов. В связи с этим они не изменяются почти во все время зимней спячки, но испытывают резкое уменьшение перед размножением. В течение лета наблюдается их увеличение. Сказанное понятно, если учесть, что голодание мешает половой диференциации неполовозрелых животных и вызывает вырождение половых клеток взрослых. Частичная кастрация дает увеличение жировых тел. Удаление последних вызывает вырождение половых продуктов, причем первыми погибают более законченные в своем развитии продукты.

Половые органы самки

Органы размножения самок (organa genitalia muliebrа) состоят из правого и левого яичников и двух яйцеводов.

Каждый яичник (ovarium) представляет собой тело, подвешенное на особой брыжейке (mesovariu m), с брюшной стороны по отношению к почкам. Снаружи яичник напоминает веер со многими складками, ибо его боковой край во много раз превосходит по длине срединный. Внутри яичника имеется щелевидная полость, выполненная особой жидкостью и поделенная поперечными перегородками на 6-7 изолированных карманов. Размеры яичника резко различаются в зависимости от времени года. После кладки он меньше всего, а осенью и особенно весной (у травяной лягушки с конца августа по апрель) занимает большую часть полости тела. В последнем состоянии просвечивающие яйца придают яичнику темную окраску. Стенки яичника состоят (снаружи внутрь) из слоя брюшного эпителия, среднего, или яйценосного, слоя (stratum medium=str. oophorum) и внутреннего эпителия. Обычно в стенках яичника наблюдаются яйца на разных стадиях развития (рис. 222). Яйцевые клетки (овоциты) окружены одним слоем фолликулярных клеток и соединительнотканной оболочкой (текой), содержащей гладкие мышечные волокна. Тека покрывает поверхность фолликула не полностью, оставляя непокрытой область будущего разрыва, непосредственно примыкающую к наружной стенке яичника. Молодые яйцевые клетки вначале прикрепляются к стенке яичника на широком пространстве, но, по мере роста, площадь их прикрепления постепенно сокращается. Рост яйцевых клеток сопровождается накоплением значительного количества желтка. Выделение яйцевой клетки (овуляция) слагается из разрыва фолликула и активного сокращения гладких мышечных волокон его соединительно-тканной оболочки. Последнее выталкивает яйцевую клетку через образовавшееся отверстие. Из полости тела яйцо через яйцеводы выводится наружу. Место разрыва спадается, и через некоторое время в стенке яичника остается лишь небольшое соединительнотканное утолщение. После овуляции всех крупных яйцеклеток старшего поколения яичники содержат только мелкие овоциты и окрашены в желтовато-коричневый цвет.

Если осенью или зимой ввести в спинной лимфатический мешок самки или в полость ее тела вещество нескольких лягушачьих нижних мозговых придатков (гипофизов), то через 20-48 часов наступает овуляция весеннего типа. Таким образом в лаборатории могут быть получены даже головастики (Кащенко, 1936, 1947).

В летние месяцы гипофиз травяной лягушки гонадотропного гормона не содержит.

Яйцевод (оvi ductus) лягушки со сравнительно-анатомической точки зрения представляет собой Мюллеров проток. Правый и левый яйцеводы построены одинаково и расположены довольно симметрично.

Каждый яйцевод представляет собой трубку, которая раз в 8 превышает длину тела взрослой самки. В нем можно различить три части: прямой (pars rесtа), извитой (pars convoluta) и задний отдел, или «матку» (pars utеri = «utеrus»). Первые два отдела иногда объединяются под именем «трубы» (tuba). Прямой отдел открывается в переднюю часть полости тела у основания легких брюшными устьями или «воронками» (ostium abdоminаlе), выстланными мерцательным эпителием. Извитой отдел яйцевода отличается железистым характером своих стенок. Один яйцевод лягушки может, разбухнув в воде, дать в среднем литр студенистой массы. Перед кладкой диаметр его заметно возрастает. Извитой отдел яйцевода прикрепляется к стенке полости тела особой брыжейкой (mesotubarium). Маточный отдел яйцевода более широк и имеет тонкие, растяжимые стенки. Каждый из яйцеводов (правый и левый) открывается в клоаку самостоятельно клоакальным отверстием (ostium сlоасаlе), расположенным на особом маточном сосочке (papilla uterina). Маточные сосочки лежат в клоаке до отверстий выводных каналов почек.

Рис. 7. Половые органы самки зеленой лягушки после икрометания (яичник мал, а яйцеводы узкие). Кишечник почти весь удален. Клоака надрезана и развернута. Правый яичник удален, а яйцевод расправлен:

1 – околосердечная сумка, 2 – прямой отдел яйцевода, 3 – печень, 4 – правое легкое, 5 – поджелудочная железа, 6-пищевод (перерезан), 7 – правая почка, 8 – правая матка, 9 – мочевой пузырь, 10 – извитой отдел яйцевода, 11- поперечный мускул, 12 – жировое тело, 13 – левый яичник, 14 – извитой отдел яйцевода, 15 – маточный сосочек, 16 – граница кожи и клоаки.

Яйца втягиваются брюшными отверстиями яйцеводов и продвигаются далее благодаря ресничкам мерцательного эпителия. В среднем отделе каждое яйцо обволакивается выделениями стенок, благодаря чему превращается нa выходе из тела лягушки в «икринку», ибо слизистые оболочки разбухают в воде. Готовое яйцо травяной лягушки, выпавшее в полость тела, весит в среднем 0, 002 г. Яйцо, взятое из яйцевода и одетое его еще не набухшими выделениями, весит в среднем 0, 0047 г. Маточный отдел яйцевода накапливает икринки и выпускает их наружу отдельными порциями.

Если у самцов жировые тела прилегают на значительном протяжении своей основной части к переднему краю семенника, то у самок жировые тела только заключены в брыжейку яичника, не касаясь его самого.

Гермафродитизм

Неоднократно у лягушек разных видов описывались различные аномалии половых органов и чаще всего гермафродитизм. Так, у зеленых лягушек были описаны гермафродитные особи (Фридман, 1898; Лавров, 1904, 1908), а Мелихова (1938) описала случай отсутствия половых желез. У чернопятнистой лягушки нашел гермафродитизм Тинг (1937). Особенно много наблюдений известно над гермафродитизмом травяных лягушек: Маршаль (1884), Педашенко (1890), Смит (1890), Латтер (1890), Коль (1896), Шмит-Марсель (1908), Воронцова (1926), Спауль и Керр (1940) и другие. Наконец, известны и случаи гермафродитизма лягушки-быка и Rana virescens.

Внешние факторы могут менять пол лягушек. Разумеется, воздействие на более ранних стадиях онтогенеза эффективнее, чем на последующих. У травяной лягушки в течение первого года после метаморфоза половые органы варьируют очень сильно. У осенних сеголеток определение пола даже при помощи микроскопа практически безнадежно. В течение второго года жизни пол большинства особей определяется без затруднения, а начиная с третьего года ошибка становится невозможной. Таким образом взрослые гермафродиты лягушек должны рассматриваться как особи, случайно сохранившие особенности юношеских стадий онтогенеза. Имея большой материал, можно подобрать серию гермафродитных особей., дающую градацию переходов от самки к самцу.

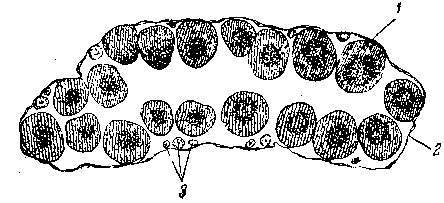

Рис. 8. Срез через один из карманов яичника (несколько схематизирован):

1 – старое яйцо, 2 – стенка кармана, 3 – молодые яйца.

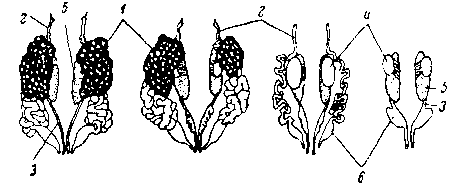

Рис. 9. Мочеполовые системы четырех взрослых травяных лягушек, дающие переход от самки к самцу;

1 – яичник, 2 – Мюллеров проток, 3 – Вольфов проток, 4 – семенник, 5 – почка, 6 – семенной пузырек.

Используемая литература: П. В. Терентьев

Лягушка: Учебное пособие/ П.В. Терентьев;

под ред. М. А. Воронцова, А. И. Прояева.- М. 1950 г.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

Пароль на архив: privetstudent.com

Источник