Что такое атрезия мочевого пузыря

Атрезия, гипоплазия, стриктура мочеиспускательного канала у детей

Атрезия мочеиспускательного канала представляет собой самую тяжелую форму обструктивной уропатии у мальчиков. Пренатальное УЗИ выявляет растяжение мочевого пузыря, двусторонний гидроуретеронефроз и маловодие. В большинстве случаев наблюдаются мертворождение или тяжелая гипоплазия легких. Иногда атрезия мочеиспускательного канала сочетается с синдромом «живот в виде чернослива». При функционирующем мочевом протоке (урахус) маловодия не бывает и плод обычно рождается живым. Пластика мочеиспускательного канала представляет значительные трудности. В большинстве случаев накладывают постоянную цистостому.

Гипоплазия мочеиспускательного канала представляет собой менее тяжелую обструктивную уропатию, чем его атрезия у мальчиков. Просвет канала сохранен, но очень узок. Этот редкий порок развития сопровождается двусторонним гидронефрозом с той или иной степенью почечной недостаточности и растяжением мочевого пузыря. Проведение в мочевой пузырь тонкого зонда для вскармливания недоношенных сильно затруднено или невозможно. Обычно для разгрузки верхних отделов мочевых путей прибегают к цистостомии.

В наиболее тяжелых случаях наблюдается терминальная почечная недостаточность. В зависимости от конкретной ситуации проводят пластику или бужирование мочеиспускательного канала или накладывают постоянную цистостому.

Стриктура мочеиспускательного канала у мальчиков и мужчин обычно бывает следствием травмы, ятрогенной (катетеризация, эндоскопия) или случайной (падение с широко расставленными ногами, перелом таза), либо осложнением уретропластики. Поскольку стриктура развивается постепенно, мальчик и родители редко замечают ее. Обычно обструкция мочеиспускательного канала проявляется недержанием мочи, гематурией, дизурией.

Катетеризация мочевого пузыря оказывается невозможной. В диагностике используют микционную цистографию с видеозаписью после внутривенного или ретроградного введения рентгеноконтрастного препарата или УЗИ. Для подтверждения диагноза необходима эндоскопия. Устранение короткой стриктуры путем эндоскопического бужирования или внутренней уретротомии обычно бывает успешным. При большой протяженности стриктуры с периуретральным фиброзом часто требуется уретропластика.

Повторных эндоскопических процедур следует избегать, так как они сопряжены с риском дополнительной травмы мочеиспускательного канала. Ценную для диагностики и проспективного наблюдения информацию дает неинвазивное измерение потока мочи и наблюдение за характером струи.

У девочек истинная стриктура мочеиспускательного канала не встречается, так как он надежно защищен от травмы, особенно в детском возрасте. Раньше наиболее частой причиной обструкции мочеиспускательного канала у девочек считали дистальное уретральное кольцо и ИМП, а основным методом ее лечения — бужирование. Основание предположить уретральное кольцо дает веретенообразная форма мочеиспускательного канала при микционной цистоуретерографии. Диагноз подтверждают калибровкой мочеиспускательного канала.

Однако соответствия между рентгенологической картиной и диаметром канала, а также статистически достоверной разницы в диаметре мочеиспускательного канала у девочек с рецидивирующим циститом и здоровых девочек того же возраста нет.

Клапаны дистальной части и дивертикулы мочеиспускательного канала у мальчиков. Клапаны дистальной части мочеиспускательного канала — редкая аномалия. Сами по себе они не перекрывают просвет мочеиспускательного канала, как клапаны его проксимальной части. Клапаны дистальной части скорее представляют собой дивертикулы губчатой части канала, которые во время мочеиспускания наполняются мочой и сдавливают его дистальную часть извне, вызывая обструкцию. Обычно дивертикул выглядит как мягкое образование на вентральной поверхности полового члена на его границе с мошонкой.

Он нередко сопровождается слабостью струи мочи и теми же находками, что и клапаны проксимальной части мочеиспускательного канала. Дивертикул может быть малым, почти не сужающим мочеиспускательный канал, или крупным, вызывающим тяжелую обструкцию и почечную недостаточность. Диагноз ставят по клинической картине и подтверждают микционной цистоуретерографией. Лечение заключается в открытом иссечении дивертикула или трансуретральном иссечении клапанов. Дивертикул мочеиспускательного канала иногда возникает после конструктивных операций по поводу тяжелой гипоспадии.

Веретенообразная деформация мочеиспускательного канала и мегауретра возникают вследствие недоразвития пещеристых тел и опорных структур канала. Эти аномалии сопутствуют синдрому «живот в виде черносливы».

– Также рекомендуем “Экстрофия мочевого пузыря у детей. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Патология мочевых путей у детей”:

- Обструкция мочевых путей у детей. Причины

- Диагностика обструкции мочевых путей у детей

- Обструкция лоханочно-мочеточникового сегмента мочевых путей у детей. Лечение

- Обструкция средней части мочеточника у детей. Эктопия мочеточника

- Уретероцеле у детей. Диагностика и лечение

- Мегауретер у детей. Синдром живот в виде чернослива – Игла-Барретта

- Обструкция шейки мочевого пузыря у детей. Клапаны мочеиспускательного канала

- Атрезия, гипоплазия, стриктура мочеиспускательного канала у детей

- Экстрофия мочевого пузыря у детей. Диагностика и лечение

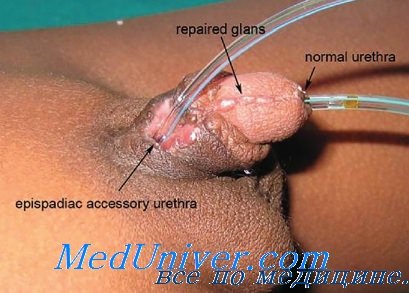

- Клоакальная экстрофия и эписпадия мочевого пузыря у детей. Дивертикулы

Источник

- Акушерство

- Врожденные пороки развития у новорожденных

/

Уровень обструкции мочевых путей ниже мочевого пузыря антенатально проявляется картиной мегацистиса. Увеличение размеров мочевого пузыря при антенатальном УЗИ может быть следствием следующих причин: аномалии развития уретры (атрезия, агенезия, стриктуры, стеноз, клапаны задней уретры), синдром prune belle, мегацистис-микроколон-интестинальный гипоперистальтический синдром.

Клапан задней уретры

Клапан задней уретры – это врожденные складки слизистой в заднем отделе уретры (простатической или мембранозной части), он препятствует опорожнению мочевого пузыря.

Эпидемиология

Клапаны уретры являются основными причинами инфравезикальной обструкции и составляют 40% всех обструктивных уропатий на уровне мочевого пузыря. Частота данной патологии у мужчин составляет 1:8000, и в очень редких случаях аналогичная картина у плодов женского пола может быть вызвана агенезией (атрезией) уретры.

Этиология

Источником мембранозной формы клапанов служат остаточные складки урогенитальной мембраны, образующиеся на границе передней и задней уретры.

Патогенез вторичных изменений мочевыделительной системы при клапане задней уретры представляет собой поэтапный, постепенно усугубляющийся дистрофический процесс, распространяющийся от зоны основной обструкции уретры к почкам. Эта аномалия мочеиспускательного канала создает препятствие току мочи при мочеиспускании, в результате предстательная часть уретры расширяется, возникают трабекулярность стенок и гипертрофия шейки мочевого пузыря, развивается пузырно-мочеточниковый рефлюкс, приводящий к повреждению почечной паренхимы и нарушению функций почек.

Антенатальная диагностика

Антенатальная ультразвуковая картина инфравезикальной обструкции характеризуется стойкой дилатацией мочевого пузыря, не проходящей при динамическом наблюдении. Стенки мочевого пузыря утолщены более 2 мм, в большинстве случаев дилатация мочевого пузыря сочетается с расширением вышележащих отделов мочевыводящих путей (мегауретер, уретерогидронефроз), причем процесс этот двусторонний.

В пренатальной диагностике к неблагоприятным признакам относят: маловодие, увеличение объема мочевого пузыря с утолщением его стенок, двустороннее расширение коллекторной системы почек, расширение задней уретры. Ситуация особенно усугубляется, если данные признаки возникли до 24 нед гестации и быстро прогрессируют.Прогноз более благоприятен, если признаки инфравезикальной обструкции выражены умеренно, появляются не раньше 24-й недели гестации, прогрессируют медленно и при этом сохраняются нормальное или незначительно сниженное количество околоплодных вод, незначительная гипертрофия стенок мочевого пузыря, нормальные размеры и строение почек или односторонний уретерогидронефроз.

Фетальные вмешательства

В настоящее время при антенатальной диагностике мегацистиса некоторые специалисты начали применять для лечения везико-амниотическое шунтирование. По их данным (G. Bernaschek), эта процедура позволяет добиться выживания плодов до 70%. Однако при этом отмечают, что окончательная причина развития обструкции, определяющая прогноз заболевания, не может быть выявлена антенатально. Поскольку наличие обструктивной уропатии повышает риск выявления хромосомных аномалий, перед установкой шунта следует выполнить пренатальное кариотипирование. Для определения функций почек проводят пункцию увеличенного мочевого пузыря или лоханки почки с последующим биохимическим анализом полученной мочи. Установка пузырно-амниотического шунта целесообразна не позднее 20-22 недель гестации. Однако даже несмотря на своевременное и правильно проведенное внутриутробное вмешательство остается высокая вероятность неблагоприятного исхода из-за развития гипоплазии легких. Главное достоинство антенатальной диагностики в том, что она обеспечивает возможность раннего лечения сразу после рождения ребенка, до присоединения вторичной инфекции.

Клиническая картина

Клапану задней уретры присуще обилие разнообразных симптомов, среди которых различают местные, свидетельствующие об уретральном препятствии, и общие, являющиеся следствием присоединившихся осложнений. Клинические проявления у новорожденных включают: задержку мочеиспускания, переполненный мочевой пузырь, увеличенные в размерах почки (объемные образования, пальпируемые в боковых отделах брюшной полости). Моча при мочеиспускании выделяется в виде вялой струи или по каплям. Возможно очень быстрое присоединение вторичной инфекции.

Диагностика

Диагноз клапана задней уретры может быть подтвержден микционной цистоуретрографией. Она выявляет: расширение простатической части уретры, увеличение в объеме мочевого пузыря с признаками трабекулярности его стенок, массивный одно- или двусторонний активно-пассивный пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при мочеиспускании опорожнение происходит неадекватно, уретру на всем протяжении проследить не удается. На уровне клапана определяется симптом песочных часов.

Лечение

Лечение начинают с устранения обструкции. В первую очередь устанавливают уретральный катетер, проводят коррекцию нарушений водно-электролитного баланса и ацидоза. После стабилизации состояния ребенка выполняют электрорезекцию клапана эндоуретральным доступом (как правило, эту манипуляцию можно выполнить в возрасте от 1 до 2 месяцев). У больных с клапаном задней уретры одной из причин нарушения мочеиспускания является нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, и не следует ожидать полного восстановления функций нижних мочевых путей без консервативного лечения. Даже при успешно выполненной операции разрушения клапанов задней уретры не происходит полного восстановления функциональной способности мочевыводящих путей, хотя отмечают их стабилизацию без дальнейшего ухудшения.

Синдром Пруне-Белли

Для синдрома prune belle (синдром Игла-Баретта, синдром сливообразного живота и др.) характерны три основных признака: гипоплазия или полное отсутствие мышц передней брюшной стенки, большой атоничный мочевой пузырь (часто сочетается с двусторонним мегауретером) и двусторонний крипторхизм.

Эпидемиология

Заболевание относится к редким, его частота составляет 1 случай на 35 000-50 000 новорожденных. У девочек, хоть и редко (около 5% всех случаев), но встречается неполная форма синдрома.Большинство случаев синдрома prune belle – спорадические, в литературе есть упоминания о сочетании его с хромосомными аномалиями (трисомия хромосом 13, 18 и 45).

Этиология

Существует несколько теорий относительно этиологии синдрома prune belle, но ни одна из них не объясняет все его проявления. Согласно одной версии, обструкция нижних мочевых путей в пренатальном периоде приводит к резкому расширению мочеточников и чашечно-лоханочной системы почек и под действием длительного давления наступает атрофия мышц передней брюшной стенки. Кроме того, причиной синдрома prune belle могут служить нарушения эмбриогенеза желточного мешка и аллонтоиса.

Антенатальная диагностика

Ультразвуковая диагностика синдрома prune belle возможна с 14-15 недели беременности. В начале II триместра основным эхографичеким признаком служит мегацистис, при этом мочевой пузырь может занимать большую часть брюшной полости плода. Во II-III триместре на эхографичекой картине виден резко расширенный, не опорожняющийся мочевой пузырь с гипертрофией его стенок и истончением передней брюшной стенки. При выраженном процессе присоединяется картина двустороннего уретерогидронефроза и маловодия. В результате прогрессирования патологических изменений может развиться мочевой асцит.

Пренатальное обследование должно включать кариотипирование и тщательное УЗИ с подробной оценкой анатомии внутренних органов и лица плода. Выявление синдрома prune belle, сочетающегося с выраженным маловодием, свидетельствует о полной атрезии мочевых путей (если нет незаращения мочевого протока), почечная недостаточность развивается уже внутриутробно. Эта самая тяжелая форма патологии нередко становится причиной внутриутробной гибели плода (до 20%) и еще 50% детей умирают в первые дни жизни от острой дыхательной недостаточности, связанной с гипоплазией легких из-за маловодия. Поэтому в случае выявления данной ситуации следует предложить прерывание беременности на любых сроках, поскольку прогноз при таком сочетании крайне неблагоприятный. Внутриутробная декомпрессия мочевого пузыря может предотвратить развитие полной картины синдрома. Однако успешность антенатальных вмешательств имеет невысокие показатели.

Клиническая картина

Первое, что бросается в глаза при осмотре новорожденного с синдромом prune belle, – это складчатая морщинистая передняя брюшная стенка, напоминающая чернослив. Когда ребенок начинает стоять и ходить, из-за слабости мышц отмечается выпячивание живота. Таким детям трудно удерживать равновесие, поэтому двигательная активность у них резко ограничена. Кроме того, слабость мышц передней брюшной стенки приводит к частым инфекциям дыхательных путей и запорам. Прогноз зависит главным образом от тяжести поражения мочевых путей. Ультразвуковое и рентгенологическое исследование обнаруживает резко расширенные, извитые мочеточники, перерастянутый мочевой пузырь с истонченной стенкой, незаращение мочевого протока. Мочеточники гипотоничны, перистальтируют очень слабо. У 70% больных выявляют двусторонний пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Задняя уретра резко расширена, предстательная железа гипоплазирована или отсутствует. Все пациенты с синдромом prune belle бесплодны, что, по-видимому, объясняется аномалиями придатков яичка, семенных пузырьков и семявыносящих протоков.

Лечение

Лечение подбирают индивидуально, в зависимости от степени тяжести синдрома. Вначале основные усилия направляют на поддержание функций почек и предупреждение инфекций. Несмотря на расширение мочевых путей, из-за отсутствия обструкции давление в них обычно невысокое, поэтому оперативное вмешательство можно отложить на более старший возраст. Новорожденных оперируют лишь при появлении симптомов обструкции и ухудшении функций почек. Вмешательства направлены на временное отведение мочи, для чего выполняют эпицистостомию или нефростомию.Позднее таким пациентам требуются реконструктивные операции. Объем и этапность лечения определяют в каждом конкретном случае.

Экстрофия мочевого пузыря

Экстрофия мочевого пузыря – врожденное отсутствие передней стенки мочевого пузыря и соответствующей ей части брюшной стенки с выворотом (энверсией) задней стенки мочевого пузыря через образовавшееся отверстие. Неполная экстрофия – отсутствие передней стенки мочевого пузыря, с сохранением сфинктеров мочевого пузыря и уретры.

Эпидемиология

Частота данного порока составляет в среднем 1 случай на 40 000-50 000 новорожденных. Среди мальчиков экстрофия мочевого пузыря встречается чаще, соотношение 5:1 или 6:1. Порок характерен для детей молодых матерей и много рожавших женщин.

Патофизиология

При экстрофии мочевого пузыря поражаются мочевыводящие пути, половые органы, скелетно-мышечная система таза и иногда желудочно-кишечный тракт.

Отмечается расхождение лобкового симфиза, связанное с неправильным формированием безымянных костей. В целом костный таз повернут книзу и крестец имеет больший объем и большую поверхность. Дефект передней брюшной стенки, как правило, начинается от пупка, который расположен ниже обычного, и до сочленения лобковых костей. Расстояние между пупком и анусом укорочено. У мальчиков короткий и широкий половой член расщеплен по дорсальной поверхности. Уретра располагается спереди от простаты. Яички в мошонке отсутствуют, но развиты они нормально. У девочек с экстрофией мочевого пузыря влагалище короче нормы, но имеет нормальную ширину. Клитор раздвоен, половые губы и лобок расходятся. Неправильное развитие тазового дна создает предпосылки для пролапса половых органов. При рождении слизистая мочевого пузыря может быть нормальной или с гамартоматозными полипами. Экстрофированный мочевой пузырь может иметь различный размер, растяжимость и нервно-мышечную регуляцию, что существенно для выполнения реконструктивных вмешательств.

Пренатальная диагностика

Основные эхографические пренатальные признаки экстрофии мочевого пузыря следующие:

– отсутствие визуализации мочевого пузыря при неизмененных по структуре почках и нормальном количестве околоплодных вод;

– низкое прикрепление пуповины;

– дополнительная низкорасположенная эхотень образования за пределами брюшной полости, которая представляет собой экстрофированный мочевой пузырь;

– расширение дуг лобковых костей;

– аномалии гениталий.

Дифференциальная диагностика антенатально должна в первую очередь проводиться с такими врожденными пороками, как омфалоцеле, гастрошизис, экстрофия клоаки.

Сопутствующие аномалии развития

Сочетанные пороки при экстрофии мочевого пузыря встречаются редко и представлены аномалиями сердца, легких, поясничного отдела позвоночника. Экстрофия мочевого пузыря может сочетаться с такими аномалиями, как одно- или двусторонние паховые грыжи, слабость анального сфинктера и выпадение прямой кишки, удвоение влагалища, аномалии сигмовидной кишки, уретерогидронефроз, одно- или двусторонний крипторхизм, аноректальные пороки, недоразвитие крестца и копчика, миелодисплазия.

Тактика ведения

После пренатального установления диагноза возможна различная тактика: прерывание беременности или же своевременная подготовка к незамедлительному хирургическому вмешательству после рождения ребенка. Точный пренатальный диагноз важен для детальных рекомендаций семье, а принятие решения целиком зависит от будущих родителей. В случае принятия решения о продлении беременности необходим точный пренатальный диагноз основного порока и сопутствующих пороков развития для соответствующего перинатального ведения беременной и плода акушерами, детскими хирургами, урологами, нейрохирургами и неонатологами.В настоящее время нет убедительных данных о необходимости кесарева сечения при экстрофии мочевого пузыря у плода. Новорожденные с экстрофией мочевого пузыря должны быть рождены в перинатальном центре, где доступна неотложная неонатальная помощь.

Помощь новорожденному в родильном зале

После рождения ребенка слизистую мочевого пузыря следует покрыть стерильным целлофановым пакетом для предотвращения соприкосновения с пеленкой или одеждой. Сразу после рождения оценивают состояние ребенка и размеры площадки мочевого пузыря для решения вопроса о возможности выполнения первичной реконструктивной операции.

Клиническая картина

Клиническая картина экстрофии мочевого пузыря характерна и состоит из следующих признаков: внизу живота имеется дефект передней брюшной стенки, в который в виде ярко-красного образования открывается задняя стенка мочевого пузыря. Отмечается расхождение прямых мышц живота с расщеплением пупочного кольца, которое примыкает к верхнему краю дефекта. Слизистая оболочка мочевого пузыря легко ранима, нередко покрыта папилломатозными разрастаниями и легко кровоточит. Диаметр мочепузырной пластинки может колебаться от 3 до 7 см. В нижнем отделе слизистой оболочки мочевого пузыря находятся устья мочеточников, из которых постоянно выделяется моча. У мальчиков практически всегда имеется эписпадия, половой член слаборазвит и укорочен, подтянут к передней брюшной стенке, расщепленная уретра соприкасается со слизистой мочевого пузыря, мошонка неразвита. У девочек выявляют расщепление клитора, расщепление или отсутствие мочеиспускательного канала, спайки больших и малых половых губ.

Диагностика

Открытые наружу мочевой пузырь и деформированные гениталии видны сразу после рождения ребенка. Диагностика в основном направлена на выявление сопутствующих пороков развития, определение состояния мочевых путей и наличие инфекции.Лечение

В случае рождения ребенка с экстрофией мочевого пузыря в соответствии с международными стандартами коррекцию данного порока целесообразно выполнить в ранние сроки (первые 1-2-3 сутки после рождения). Столь ранние операции обусловлены возможностью сведения костей лона у больных с экстрофией мочевого пузыря без остеотомии (пересечения подвздошных костей) – пока кости остаются пластичными. В последние годы все больше специалистов склоняются к ранней пластике мочевого пузыря местными тканями. Этому во многом способствовали сообщения о многочисленных осложнениях после операций по отведению мочи в кишечник. Однако не всегда технически возможно выполнить адекватную первичную пластику, а также добиться удержания мочи у большинства пациентов с экстрофией мочевого пузыря. Создание мочевого пузыря из местных тканей возможно при диаметре мочепузырной пластинки не менее 3 см. Меньшие размеры задней стенки мочевого пузыря – показание для пересадки мочеточников в сигмовидную кишку или изолированный кишечный сегмент. Наиболее распространенная сейчас методика – поэтапная коррекция с ранним восстановлением целостности мочевого пузыря, задней уретры и передней брюшной стенки и выполнением остеотомии костей таза. Эписпадию устраняют в возрасте от 6 месяцев до 1 года; реконструкцию шейки мочевого пузыря с реимплантацией мочеточников – в возрасте 4-5 лет.

Если ребенок с экстрофией мочевого пузыря родился в тяжелом состоянии по сопутствующей патологии или глубоко не доношен, раннее оперативное вмешательство откладывают. В этом случае необходимо лечебные мероприятия направить на предупреждение или уменьшение воспаления мочепузырной площадки и мацерации окружающей кожи. По стабилизации состояния ребенка следует вновь вернуться к вопросу о возможности проведения первичной пластики мочевого пузыря, но уже с остеотомией. Мочевой пузырь закрывают, однако никаких попыток по уплотнению шейки мочевого пузыря не предпринимают.После успешно перенесенного первого этапа коррекции экстрофии мочевого пузыря пациенту в более старшем возрасте предстоит выполнить еще несколько хирургических вмешательств по пластике наружных половых органов, формированию уретры и пупка, удлинению полового члена.

Прогноз

Несмотря на проводимое лечение, у пациентов сохраняется частичное или полное недержание мочи из-за малого объема мочевого пузыря и недоразвития сфинктерных механизмов.

Новые статьи

» Стронгилоидоз

Стронгилоидоз – хронически протекающий геогельминтоз с преимущественным поражением ЖКТ и общими аллергическими проявлениями.

Основной источник заражения стронгилоидозом – больной человек. Некоторые… перейти

» Трихинеллез

Трихинеллез у человека – это острый зооноз с природной очаговостью, протекающий с лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными высыпаниями, высокой эозинофилией, а при тяжелом т… перейти

» Энтеробиоз

Энтеробиоз – кишечный гельминтоз, вызываемый мелкой нематодой Enterobius vermicularis, со стертым и невыраженным течением, наиболее распространенный признак которого – перианальный зуд, возникающий на… перейти

» Аскаридоз

Аскаридоз – кишечный гельминтоз, вызываемый нематодой Ascaris lumbricoides, протекающий с поражением ЖКТ, интоксикацией, аллергическими реакциями.

Аскаридоз – один из самых распространенных гельмин… перейти

» Альвеококкоз

Альвеококкоз (Alveococcosis) – зоонозный биогельминтоз, вызываемый личиночной стадией цепней Echinococcus multilocularis, с хроническим прогрессирующим течением, развитием в печени и других органах мн… перейти

» Эхинококкоз

Эхинококкоз (Echinococcosis) – зоонозный биогельминтоз, вызываемый личиночной стадией цепня Echinococcus granulosus, характеризуемый хроническим течением и развитием преимущественно в печени, реже в л… перейти

Источник