Башенный мочевой пузырь рентген

Рентген (цистография) мочевого пузыря – это рентгенологическая, неинвазивная диагностика, которая проводится для выявления патологических изменений мочеполовой системы. Назначается процедура как взрослым, так и детям. Рентгенологическое обследование делается с применением контрастного вещества, позволяющего изучить целостность, состояние и структуру исследуемого органа. В результате исследования можно выявить серьезные заболевания, поставить точный диагноз и начать немедленное лечение.

Особенности цистографии мочевого пузыря

Рентген мочевого пузыря обладает высокой степенью информативности, назначается урологом или хирургом. Цистография проводится с добавлением раствора, который вводится 2 способами: первый – восходящий (с помощью катетера через уретру вводят 150-200 миллилитров вещества), второй – нисходящий (внутривенно). После внутривенного введения следует подождать 30-45 минут, чтобы заполнился мочевой пузырь.

В качестве контраста могут использоваться препараты: урографин, йодамид, триомбраст. Рентгенография с контрастом помогает обнаружить серьезные заболевания: везикоуретеральный рефлюкс, фистулы, патологические сужения, хронический цистит (воспаление мочевого пузыря), злокачественные и доброкачественные опухоли, дивертикулы мочевого пузыря, новообразования, камни.

Контрастный рентген назначается для оценки состояния мочевого пузыря и мочеточников. С помощью процедуры можно выявить причину недержания урины, сделать анализ экскреторной функции почек. Спустя 25-30 минут после введения контрастного вещества при нормальной работе почек в лоханках и чашечках будут прослеживаться лишь остатки контраста. Если сохранится большое количество вещества в лоханках и чашечках, это будет свидетельствовать о медленном выведении урины.

Показания и противопоказания

К показаниям относятся: разрывы и рефлюкс, врожденные патологии, осложнения после инфекционно-воспалительных болезней, энурез, песок и камни, туберкулез внутренних органов мочеполовой системы, подозрение на опухоль, травмы внутренних органов, заболевания мочевого пузыря и почек.

Хоть диагностика считается информативной и достоверной, она имеет противопоказания. Нельзя проводить цистографию беременным женщинам; пациентам, у которых обнаружен воспалительный процесс в мочевом пузыре или мочеточниках (трубка катетера может травмировать уретру, что приводит к усугублению протекания воспалительного процесса); людям, у которых выделяется моча с кровяными сгустками (сгустки могут исказить рентгеновские изображения, и результаты исследования будут неверными).

Альтернативные методы исследования

При наличии противопоказаний пациенту могут провести альтернативную диагностику, например, магнитно-резонансную томографию или пневмоцистографию. Особенности пневмоцистографии заключаются в том, что вместо контрастного раствора вводится газ. Иногда назначается лакунарная цистография – комбинированная процедура, во время которой специалист вводит 15-20 миллилитров контраста и 180-200 кубических сантиметров газа.

Еще одним эффективным способом диагностики является микционная цистография, она проводится в процессе мочеиспускания. Во время процедуры прослеживается работа мочеточников, можно обнаружить места утечки контрастного вещества.

Цистография и другие манипуляции нужны для того, чтобы детально определить параметры и расположение мочевого пузыря, выявить патологии и аномалии, камни и песок, разрывы, утолщение стенок внутреннего органа, нарушение работы мочевыделительной системы и прочие дисфункции.

Рентген мочевого пузыря проводят, если ультразвуковое исследование и цистоскопия не смогли помочь поставить диагноз. Процедуру не рекомендуют делать без показаний, поскольку она болезненная, и во время ее проведения пациент зачастую чувствует дискомфорт.

Проведение рентгена мочевого пузыря детям

Рентгенография делается детям с пятимесячного возраста. Родители опасаются такого обследования, поскольку организм ребенка подвергается облучению и вводится специальный раствор. Но если лечащий врач настаивает на проведении процедуры, следует подготовить своего ребенка к предстоящей диагностике.

На протяжении 1-2 недель ребенку нельзя употреблять еду, которая способна вызвать излишнее газообразование и метеоризм. С самого утра перед цистографией рекомендуется сделать ребенку очистительную клизму. Чтобы избежать аллергической реакции на медикаменты, которые будут вводиться, желательно провести аллергическую пробу.

Особенности цистографии мочевого пузыря ребенка:

- через мочеиспускательный канал будет введена трубка катетера, по которому вводится контраст;

- препарат может быть назначен до и после мочевыделения;

- маленьким детям для безболезненности процедуры вводится наркоз;

- нельзя кушать и пить за 4-6 часов до исследования;

- обследование занимает не более 10-15 минут;

- после проведения рентгена ребенок находится под наблюдением медперсонала на протяжении 2 часов (за это время должен опорожниться пузырь).

После процедуры малыш должен выпить таблетку фурагина, чтобы предотвратить возникновение воспалительного процесса в мочеполовой системе. Побочные реакции возникают редко. Ребенку в течение суток нужно пить много жидкости, чтобы быстрее выводился медикамент.

Как проводится цистография взрослым пациентам?

К рентгенографии следует предварительно подготовиться. За 4-5 дней до исследования необходимо прекратить употребление еды, которая вызывает образование газов и метеоризм. Запрещается пить крепкий кофе и чай, газированную воду. Следует воздержаться от употребления кисломолочных продуктов, цельного молока, кукурузы, капусты, винограда и бобовых. Перед манипуляцией нужно сделать очищающую клизму.

При восходящем способе диагностики пациент принимает горизонтальное положение, затем рентгенлаборант вводит в его мочевой пузырь 200 миллилитров специального раствора. После полного введения вещества доктор зажимает катетер, чтобы введенная жидкость не вытекла обратно. Далее нужно слушать команды специалиста, чтобы снимки получились детализированные и точные.

Изображения делаются в разных позициях: лежа на спине, на боку, во время мочевыделения и после него. Когда мочевой пузырь станет пустым, будут сделаны сравнительные снимки. На основании рентгеновских изображений поставят диагноз.

Нисходящая диагностика проводится спустя 30-60 минут после введения препарата в вену. За это время контраст заполняет мочевой пузырь и обеспечивает детальную визуализацию контуров внутреннего органа. Далее делаются снимки.

Медперсонал предварительно предупреждает больного о том, что исследование может сопровождаться болезненными ощущениями и неприятным дискомфортом. Если у пациента повышенный болевой порог, например, у ребенка, обследование будет проведено с одновременным обезболиванием. Перед цистографией рекомендуется проконсультироваться с нефрологом, урологом и рентгенологом. Они смогут дать рекомендации по проведению манипуляции.

Чтобы обезопасить себя от побочных эффектов, после рентгенографии пациент должен соблюдать в течение 24 часов постельный режим и пить много жидкости.

Расшифровка снимков

На изображениях мочевой пузырь, находящийся в нормальном состоянии, должен иметь пирамидальную или продолговатую форму с округлыми или овальными контурами. У женщин чаще всего овальный пузырь, на рентгене визуализируется вогнутость внешнего контура. Грушевидная форма мочевого пузыря присуща детям. При диагностике с контрастом можно проследить за состоянием органа и выявить дивертикулы, конкременты (камни) и образование (доброкачественное или злокачественное). У мужчин внутренний орган имеет треугольную форму.

Если органы мочеполовой системы ассиметричные, отличаются разностью строения, рентгенолог записывает это в своем заключении. Во время расшифровки цистографии могут быть обнаружены патологические смещения пузыря, которые называются цистоцеле.

Квалифицированный рентгенолог за 15-30 минут сумеет расшифровать снимки и описать их. Далее пациент направляется с заключением к лечащему врачу, который направил его на диагностику. При правильно поставленном диагнозе можно предотвратить серьезные болезни и приступить к эффективному лечению.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Автор статьи:

Тедеева Мадина Елкановна

Специальность: терапевт, врач-рентгенолог.

Общий стаж: 20 лет.

Место работы: ООО “СЛ Медикал Груп” г. Майкоп.

Образование: 1990-1996, Северо-Осетинская государственная медицинская академия.

Повышение квалификации:

1. В 2016 году в Российской медицинской академией последипломного образования прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Терапия» и была допущена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности терапия.

2. В 2017 году решением экзаменационной комиссии при частном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации медицинских кадров» допущена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности рентгенология.

Опыт работы: терапевт – 18 лет, врач-рентгенолог – 2 года.

Источник

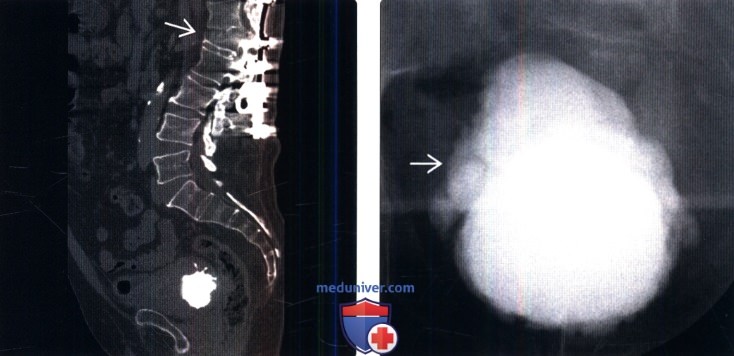

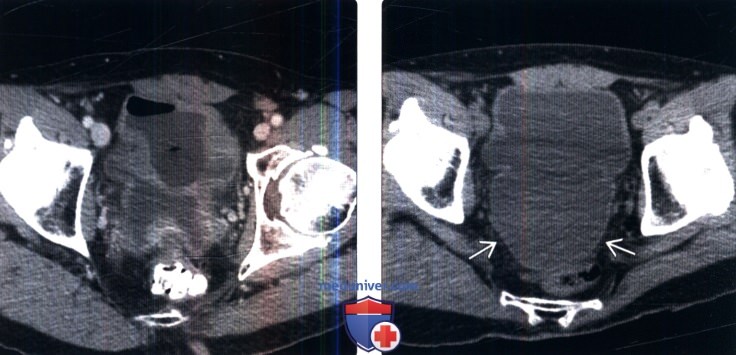

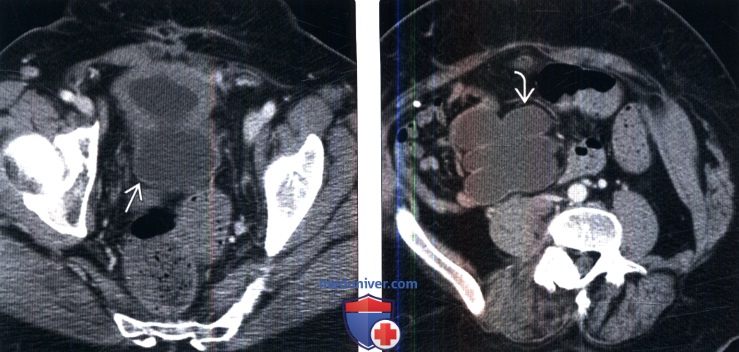

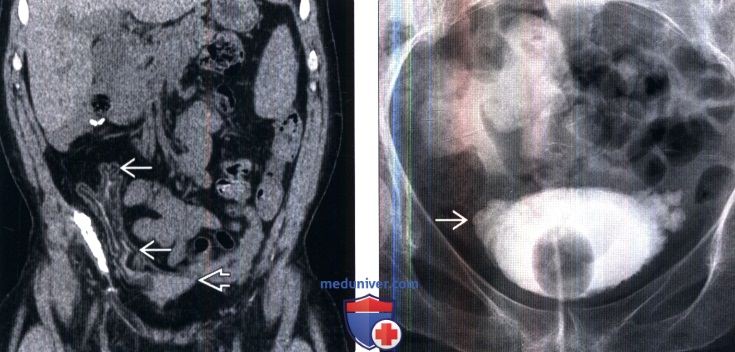

Лучевая диагностика нейрогенного мочевого пузыряа) Определение: б) Визуализация: 1. Общая характеристика: 2. Рентгенологические признаки нейрогенного мочевого пузыря: 3. КТ при нейрогенном мочевом пузыре: 4. УЗИ при нейрогенном мочевом пузыре:

в) Дифференциальная диагностика нейрогенного мочевого пузыря: 1. Обструкция выходного отверстия: 2. Рак мочевого пузыря: г) Патофизиология. Общая характеристика:

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина: 2. Течение и прогноз: 3. Лечение нейрогенного мочевого пузыря: е) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “КТ, цистография при травме мочевого пузыря” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.10.2019 |

Источник

Нейрогенный мочевой пузырь – это дисфункция мочевого пузыря, обусловленная врожденной или приобретенной патологией нервной системы. В зависимости от состояния детрузора дифференцируют гипер- и гипорефлекторный тип патологии. Заболевание может проявляться поллакиурией, недержанием мочи или ее патологической задержкой. Диагностика синдрома заключается в полном невролого-урологическом обследовании (анализы, урография, УЗИ почек и мочевого пузыря, урофлоурометрия, цистография и цистоскопия, сфинктерометрия, рентгенография и МРТ позвоночника, МРТ головного мозга и пр.). Лечение может включать немедикаментозную и лекарственную терапию, катетеризацию мочевого пузыря, оперативное вмешательство.

Общие сведения

Нейрогенный мочевой пузырь – достаточно распространенное состояние в клинической урологии, связанное с невозможностью осуществления произвольно-рефлекторного накопления и выделения мочи из-за органического и функционального поражения нервных центров и путей, регулирующих данный процесс. Расстройства мочеиспускания имеют социальный аспект, поскольку могут ограничивать физическую и психическую активность человека, создавать проблему его социальной адаптации в обществе.

Патология часто сопровождается миофасциальным синдромом, синдромом тазовой венозной конгестии (венозного застоя). Более чем в 30% случаев наблюдается развитие вторичных воспалительно-дистрофических изменений со стороны мочевыделительной системы: пузырно-мочеточникового рефлюкса, хронического цистита, пиелонефрита и уретерогидронефроза, приводящих к артериальной гипертензии, нефросклерозу и хронической почечной недостаточности, что может грозить ранней инвалидизацией.

Нейрогенный мочевой пузырь

Причины

Сбой, происходящий на любом этапе сложной многоуровневой регуляции процесса мочеиспускания, может привести к развитию одного из многочисленных клинических вариантов нейрогенного мочевого пузыря. У взрослых синдром связан с повреждением головного и спинного мозга (при инсульте, сдавлении, хирургическом вмешательстве, переломе позвоночника), а также с воспалительно-дегенеративными и опухолевыми заболеваниями нервной системы – энцефалитом, рассеянным энцефаломиелитом, полинейропатией, полирадикулоневритом, туберкуломой, холестеатомой и т. д.

Нейрогенный мочевой пузырь у детей может иметь место при врожденных дефектах развития ЦНС, позвоночника и мочевыделительных органов, после перенесенной родовой травмы. Недержание мочи может быть вызвано снижением растяжимости и емкости мочевого пузыря вследствие цистита или неврологических заболеваний.

Классификация

Выделяют гиперрефлекторный нейрогенный мочевой пузырь, проявляющийся в фазу накопления гиперактивностью детрузора (при надсегментарных поражениях нервной системы) и гипорефлекторный – со сниженной активностью детрузора в фазу выделения (при поражении сегментарно-периферического аппарата регуляции мочеиспускания). Синдром может иметь в основе рассинхронизацию деятельности детрузора и сфинктера мочевого пузыря (внутренняя и наружная детрузорно-сфинктерная диссинергия).

Симптомы

Синдром нейрогенного мочевого пузыря может иметь постоянные, периодические или эпизодические проявления, а многообразие его клинических вариантов определяется различием уровня, характера, степени тяжести и стадии поражения нервной системы. Типичными для гиперактивного варианта патологии являются поллакиурия, в т. ч. никтурия, императивные позывы и недержание мочи. Преобладание тонуса детрузора ведет к значительному повышению внутрипузырного давления при малом количестве мочи, что при слабости сфинктеров вызывает императивные позывы и учащенное мочеиспускание.

Гиперактивный тип синдрома характеризуется спастическим состоянием и опорожнением при накоплении менее 250 мл мочи; отсутствием или малым объемом остаточной мочи, затруднением произвольного начала и самого акта мочеиспускания; появлением вегетативных симптомов (потливости, подъема артериального давления, усиления спастики) перед микцией в отсутствии позывов; возможностью спровоцировать мочеиспускание раздражением области бедра и над лобком. При наличии ряда неврологических нарушений может возникать неконтролируемое стремительное выделение большого объема мочи – «церебральный незаторможенный мочевой пузырь».

Относительное преобладание тонуса сфинктеров при детрузорно-сфинктерной диссинергии выражается полной задержкой мочи, мочеиспусканием при натуживании, наличием остаточной мочи. Гипоактивный нейрогенный мочевой пузырь проявляется снижением или отсутствием сократительной активности и опорожнения при полном и даже переполненном пузыре в фазу выделения.

Из-за гипотонии детрузора нет повышения внутрипузырного давления, необходимого для преодоления сопротивления сфинктера, что ведет к полной задержке или вялому мочеиспусканию, натуживанию во время микции, наличию большого (до 400 мл) объема остаточной мочи и сохранению ощущения наполненности пузыря. При гипотоничном растянутом мочевом пузыре возможно недержание мочи (парадоксальная ишурия), когда при переполнении органа происходит механическое растяжение внутреннего сфинктера и неконтролируемое выделение мочи каплями или небольшими порциями наружу.

Осложнения

Денервация вызывает развитие выраженных трофических нарушений и осложнений в виде интерстициального цистита, приводящего к склерозированию и сморщиванию мочевого пузыря. В мочевыводящих путях могут формироваться камни, нарушающие отток мочи, провоцирующие развитие инфекции. В случае спазма сфинктера может возникать пузырно-мочеточниковый рефлюкс (обратный заброс мочи в мочеточники и почки, приводящий к воспалению). Синдром часто сопровождается функциональными невротическими расстройствами, которые в дальнейшем могут стать определяющими.

Диагностика

Для диагностики необходимо провести тщательный сбор анамнеза, лабораторное и инструментальное обследование. В опросе родителей ребенка с нейрогенным мочевым пузырем выясняют, как протекали роды, имеется ли наследственная предрасположенность к заболеванию. Для исключения воспалительных заболеваний мочевыделительной системы выполняют анализ крови и мочи – общий, по Нечипоренко, функциональную пробу Зимницкого, биохимическое исследование мочи и крови.

Основными методами инструментальной диагностики синдрома являются УЗИ почек и мочевого пузыря, цистоскопия, МРТ, рентгенологическое исследование мочевыводящих путей (обычная и микционная уретроцистография, экскреторная урография, восходящая пиелография, радиоизотопная ренография), уродинамические исследования (цистометрия, сфинктерометрия, профилометрия, урофлоуметрия).

При отсутствии заболеваний со стороны мочевыделительной системы проводят неврологическое обследование для выявления патологии головного и спинного мозга с применением электроэнцефалографии, КТ, МРТ, рентгенографии черепа и позвоночника. Осуществляется дифференциальная диагностика с гипертрофией простаты, стрессовым недержанием мочи у пожилых людей. При невозможности установить причину заболевания говорят о нейрогенном мочевом пузыре с неясной этиологией (идиопатическом).

Лечение нейрогенного мочевого пузыря

Терапия проводится совместно врачом-урологом и неврологом; ее план зависит от установленной причины, типа, степени выраженности дисфункции мочевого пузыря, сопутствующей патологии (осложнений), эффективности ранее проведенного лечения. Применяют немедикаментозное, медикаментозное и хирургическое лечение, начиная с менее травматичных и более безопасных лечебных мероприятий.

Гиперактивный вариант лучше поддается лечению. Используют лекарственные средства, снижающие тонус мышц мочевого пузыря, активизирующие органное кровообращение и устраняющие гипоксию: антихолинергические препараты (гиосцин, пропантелин, оксибутинин), трициклические антидепрессанты (имипрамин), антагонисты кальция (нифедипин), альфа-адреноблокаторы (фентоламин, феноксибензамин).

В последнее время довольно перспективным в лечении гиперрефлексии, детрузорно-сфинктерной диссенергии и инфравезикальной обструкции считают применение инъекций ботулотоксина в стенку мочевого пузыря или уретры, внутрипузырное введение капсаицина и резинфератоксина. В дополнение назначают препараты на основе янтарной кислоты, L-карнитин, гопантеновая кислота, N-никотиноил-гамма-аминобутировая кислота, коферментные формы витаминов, обладающие антигипоксическим и антиоксидантным действием.

Параллельно применяют немедикаментозные методы лечения нейрогенного мочевого пузыря: лечебную физкультуру (специальные упражнения для тазовых мышц), физиотерапию (электростимуляцию, лазеротерапию, гипербарическую оксигенацию, диадинамотерапию, тепловые аппликации, ультразвук), тренировку мочевого пузыря, нормализацию режима питья и сна, психотерапию.

Гипоактивный вариант болезни труднее поддается терапии. Имеющиеся застойные явления в мочевом пузыре создают риск присоединения инфекции, развития вторичных поражений мочевой системы. В лечении нейрогенного синдрома с признаками гипотонии важно обеспечение регулярного и полного опорожнения мочевого пузыря (с помощью принудительных мочеиспусканий, наружной компрессии (прием Креде), методами физиотерапии, тренировки мышц мочевого пузыря и тазового дна, периодической или постоянной катетеризацией).

В качестве медикаментозной терапии применяют непрямые и М-холиномиметики (бетанехол хлорид, дистигмина бромид, ацеклидин, галантамин), позволяющие усиливать моторику мочевого пузыря, снижать его эффективный объем и количество остаточной мочи. Индивидуально назначают альфа-адреноблокаторы (феноксибензамин – при внутренней детрузорно-сфинктерной диссинергии, диазепам и баклофен – при внешней детрузорно-сфинктерной диссинергии), альфа-симпатомиметики (мидодрин и имипрамин – в случае недержания мочи при напряжении).

При медикаментозной терапии нейрогенного мочевого пузыря для профилактики мочевых инфекций необходимы контроль количества остаточной мочи и прием антибактериальных препаратов (нитрофуранов, сульфаниламидов), особенно пациентам с пузырно-мочеточниковым рефлюксом.

Хирургическое эндоскопическое вмешательство при гипотонии органа заключается в трансуретральной воронкообразной резекции шейки мочевого пузыря, обеспечивающей в дальнейшем возможность опорожнения слабым нажатием снаружи. При гиперрефлекторном варианте (со спастикой тазового дна и детрузорно-сфинктерной диссинергией) проводят надрез наружного сфинктера, что снижает напор мочеиспускания, а в последующем – гиперреактивность детрузора, увеличивая вместимость пузыря.

Также возможно оперативное увеличение мочевого пузыря (с использованием пластики тканей), ликвидация пузырно-мочеточникового рефлюкса, постановка цистостомического дренажа для опорожнения мочевого пузыря. Патогенетическое лечение синдрома нейрогенного мочевого пузыря позволяет уменьшить риск повреждения мочевыделительных органов и необходимость оперативного вмешательства в будущем.

Источник