Артефакт в мочевом пузыре

Артефакты, создающие ложный эхосигнал, в ряде случаев обусловлены некорректными настройками ультразвукового сканера. В частности, при высоком уровне мощности на передаче в В-режиме наблюдается повышенная эхогенность во всех участках изображения, в том числе и в анэхогенных структурах и органах (мочевой пузырь, амниотическая жидкость и т.д.).

К артефактам, проявляющимся созданием ложного эхосигнала в жидкостных структурах и вызванным аппаратными предустановками, относится и rarge ambiguity эффект, который регистрируется при высоких значениях частоты повторения импульсов (PRF). Данный эффект легко распознается, так как на экране монитора проявляется непостоянным мерцанием в отличие от реального эхосигнала, характеризующегося постоянством и отсутствием мерцания. Установка корректных параметров сканирования позволяет уменьшить или исключить визуализацию описанных артефактов.

Причиной артефактного диффузного эхо, определяемого в передних отделах кист, является реверберация, вызванная отражениями на границе поверхностей «датчик – кожа» и «мягкие ткани киста». Данный эффект может вызывать сложности в диагностике при поверхностном расположении кисты или ее малых размерах у тучных пациентов. Изменение угла и

плоскости сканирования, повышение частоты датчика с фокусировкой в зоне интереса позволяет уменьшить визуализацию артефакта.

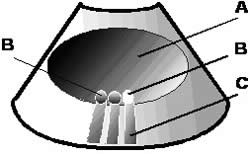

К трудно диагностируемым артефактам относятся артефакт толщины ультразвукового луча (beam-width artifact) и side-lobe (grating-lobe) артефакт. Возникновение артефакта толщины ультразвукового луча отмечается в жидкостьсодержащих структурах и обусловливается тем, что ультразвуковой луч имеет определенную толщину. В случае увеличенной толщины одна часть луча взаимодействует с жидкостью, другая с окружающими мягкими тканями. При этом происходит формирование пристеночных отражений. Данный эффект может быть уменьшен благодаря использованию более узкого луча, фокусировке луча в зоне интереса, сканированию через центральную часть жидкостной структуры.

Возникновение side-lobe артефакта (артефакт «боковой доли») обусловлено тем, что боковые участки трансдьюсера излучают ультразвуковые лучи более низкой интенсивности по отношению к основному лучу. В результате взаимодействия периферических лучей с высокоотражающими ультразвук поверхностями формируется искажение.

Отмечено, что указанный артефакт может проявляться как диффузное эхо или как зеркальное отражение в пределах объекта. Зеркальный side-lobe артефакт, главным образом, визуализируется в области выпуклых (изоглутых) высокоотражающих поверхностей, таких как диафрагма, мочевой и желчный пузырь, тогда как диффузное эхо формируется преимущественно в зонах, где высокорефлектирующий газ кишечника прилежит к органам с жидкостным содержимым (мочевой и желчный пузырь).

Таким образом, в результате side-lobe артефакта может создаваться ложное впечатление о наличии неоднородности и пристеночных образованиях в жидкостных структурах, обусловленное формированием эхосигнала от боковых лучей. Кроме того, из-за возникновения side-lobe эффекта возможно осуществление неточных измерений размеров изучаемых образований, вызванное уменьшением латерального разрешения.

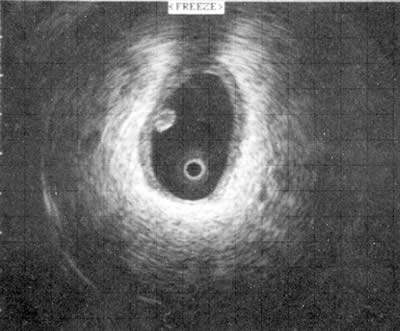

Осуществление дифференциальной ультразвуковой диагностики истинных солидных (тканевых) участков и артефактного изображения в анэ- хогенных объектах (кисты, мочевой пузырь, желчный пузырь, сосуды и т.д.) имеет большое практическое значение. Кроме того, необходимо помнить, что в ряде случаев данный артефакт может регистрироваться от пункционной иглы при проведении биопсии.

Для того чтобы проявление артефакта было менее выраженным или его формирование отсутствовало, во многих случаях достаточно изменить позицию датчика, угол сканирования, положение пациента, а также оптимизировать изображение путем корректной установки зоны фокусировки сигнала, выбора наилучшего соотношения яркости и контрастности, использования режима тканевой гармоники.

Рис. 16. Эхограмма внутренней яремной вены. В-режим. Стрелкой отмечено формирование ложного эхосигнала в просвете вены, имитирующее наличие тромба.

а б в

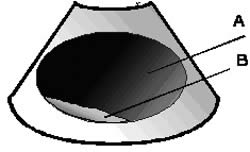

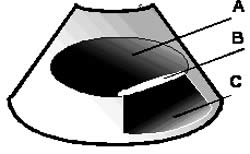

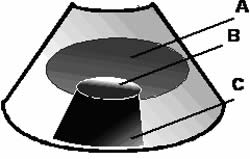

Рис. 17. ТРУЗИ. Эхограмма мочевого пузыря. Визуализация артефакта, формирующего ложный эхосигнал в просвете мочевого пузыря. Использование методов оптимизации изобра ения с целью проведения дифференциальной диагностики истинного и артефактного изображений: а) исследование в обычном режиме. Просвет мочевого пузыря неоднородный, что может отражать наличие тканевого образования или неоднородного содержимого (стрелка); б) режим тканевой гармоники. Отсутствие выраженной неоднородности просвета, однако сохраняются сла- бовыраженные эхосигналы преимущественно на участке, прилежащем к передней поверхности (стрелка); в) оптимизация изображения по яркости и контрастности (tegg). Просвет мочевого пузыря анэхогенный, однородный. Отсутствует эхосигнал по передней поверхности.

Источник

Ультразвуковая картина заболеваний мочевого пузыря

Кудрявцев Александр Игоревич,

врач ветеринарной медицины г. Киев,

ул. Волынская 12, Клиника мелких животных

Одним из методов диагностики заболеваний мочевого пузыря является ультрасонография. Отсутствие требований по подготовке животного, быстрота обследования, высокая информативность, наименьшая инвазивность – делают этот метод неотъемлемым для постановки диагноза.

Показания к проведению ультразвукового исследования мочевого пузыря.

Показаниями к проведению ультразвукового исследования мочевого пузыря служат: анамнестические указания на наличие заболеваний мочеполовой системы, наличие у животного симптомов, характерных для заболевания почек, мочевыводящих путей, предстательной железы, семенных пузырьков, матки и яичников. А так же наличие изменений клинико-лабораторных показателей, характерных для заболеваний мочеполовой системы.

Методика проведения ультразвукового исследования мочевого пузыря.

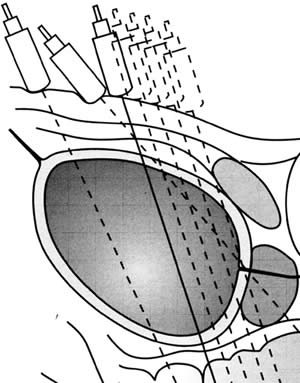

Положение животного при трансабдоминальной эхографии может изменяться при необходимости (на боку, стоя, на спине), а у кобелей с одной из сторон от препуция. Датчик располагают по белой линии между пупком и лонной костью. Чтобы осмотреть весь орган проводят поперечное и продольное сканирование. В поперечном сечении мочевой пузырь имеет вид анэхогенного овала, в продольном сечении – вытянутого, слегка, зауженного к шейке мочевого пузыря и отграниченного от окружающей клетчатки тонкой гиперэхогенной стенкой. Врач ультразвуковой диагностики должен четко представлять какой именно отдел мочевого пузыря попадает в плоскость сканирования при изменении угла датчика, для того чтобы топически локализовать патологический процесс (рис. 1).

Подготовка к исследованию мочевого пузыря.

Подготовка к исследованию мочевого пузыря состоит в его наполнении до объема 150-250 мл и более (в зависимости от размеров животного). У животных с недержанием мочи для наполнения приходится проводить дополнительную катетеризацию мочевого пузыря и только после этого проводить исследование. Специальной диеты и предварительной очистки кишечника не требуется. В случае подозрения на разрыв мочевого пузыря, проводят катетеризацию, наблюдая за изменением объема и состояния стенок.

Методы исследования.

Для ультразвукового исследования мочевого в настоящее время используют:

- Методика трансабдоминальной эхографии.

- Методика трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ).

- Методика трансуретрального исследования.

Методика трансабдоминальной эхографии чрезвычайно проста и достаточно информативна для диагностики заболеваний мочевого пузыря. Метод трансректального ультразвукового исследования позволяет диагностировать заболевания органов малого таза, что невозможно при проведении только трансабдоминальной эхографии. Метод трансуретрального исследования, который в нашей стране практически невозможен в связи с отсутствием и значительной стоимостью соответствующих датчиков, позволяет визуализировать изменения размерами от 1,5 мм и выше (эхограмма 1).

Эхограмма 1, выполненная в Японии. Исследование проводилось полостным ультразвуковым микро датчиком – в лоханке почки у человека визуализируется опухоль диаметром 2 мм (1996г.).

Визуализация мочевого пузыря.

Мочевой пузырь – полый мышечный орган, предназначенный для скопления периодического выведения мочи. Соответственно наполненный мочевой пузырь является идеальным акустическим окном, поэтому: состояние стенок а также содержимое мочевого пузыря, имеющее диагностическое значение, может получить ультрасонографическую оценку. Диагноз «песок в мочевом пузыре» имеет право на существование – при этом визуализируются частицы 1-2 мм в диаметре (Эхограмма 2, рис. 2), однако «песок в мочевом пузыре» необходимо дифференцировать от воспалительной взвеси и это возможно сделать изменив положение животного. Вы увидите, что воспалительная взвесь, оседая в наиболее низко расположенных отделах, не дает акустической тени и имеет вид слизистого осадка или хлопьевидных мало подвижных сгустков. (Эхограмма 3,4, рис. 3,4). Песок, представленный даже тонким слоем, дает акустическую тень (Эхограмма 5, рис 5). Конкременты в мочевом пузыре визуализируются в виде гиперэхогенных смещаемых структур с выраженной акустической тенью Наиболее часто визуализируются верхушки конкрементов в виде выпуклой гиперэхогенной линии (Эхограммы 6,7, рис. 6,7). Наполнение толстой кишки изменяет форму мочевого пузыря, а ее содержимое, как бы впячиваясь в полость пузыря, отбрасывает дистальную тень, и тем самым провоцирует возникновение артефакта – «конкремент в мочевом пузыре», поэтому в сомнительных случаях требуется повторная ультразвуковая диагностика. Острые воспалительные процессы сопровождаются, как правило, выраженным и неравномерным утолщением стенок мочевого пузыря, а также хлопьевидным осадком (Эхограмма 8). Изменение давления на мочевой пузырь приводит к его разрыву. В этом случае с помощью ультразвуковой диагностики возможна постановка диагноза «разрыв мочевого пузыря». При этом рекомендуется провести катетеризацию животного и последующее наполнение пузыря. Неравномерное утолщение и отечность стенок (гематомы) свидетельствует о механическом воздействии на мочевой пузырь. Отсутствие его наполнения при катетеризации, наличие свободной жидкости и выход содержимого мочевого пузыря (травматические сгустки) в брюшную полость свидетельствуют о нарушении его целостности.

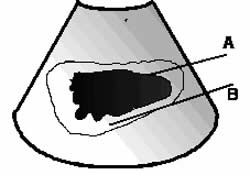

Эхограмма 2 |

РИС 2. А – мочевой пузырь В – солевые частицы |

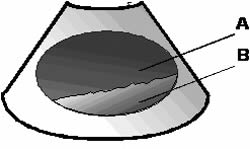

Эхограмма 3 |

РИС 3. |

Эхограмма 4 |

РИС 4. |

Эхограмма 5 |

РИС 5. |

Эхограмма 6 |

РИС 6. |

Эхограмма 7 |

РИС 7. |

Эхограмма 8 |

РИС 8. |

В настоящее время ультразвуковую диагностику при патологиях мочевого пузыря применяют в качестве скрининга определенных групп животных, которые склонны к заболеваниям мочеполовой системы, а также в качестве дифференциальной диагностики и для определения динамики процесса при проведении терапии. При этом необходимо исследовать: – состояния стенок мочевого пузыря и его наполнение; – наличие солевого содержимого и воспалительной взвеси в полости мочевого пузыря; – наличие конкрементов; – подвижность содержимого мочевого пузыря; – целостность мочевого пузыря; – наличие новообразований и расположение их относительно шейки и стенок мочевого пузыря; – состояние шейки мочевого пузыря; – расширение уретры.

По материалам сайта www.petsinform.com

Все статьи

Источник

1. Артефакт акустической тени

К наиболее распространенным артефактам, визуализируемым в В- режиме, относится артефакт акустической тени (shadowing), возникающий за структурами с выраженной отражающей или поглощающей способностью. Данный феномен определяется за костью, что обусловлено высокой абсорбцией ультразвука. Абсорбционная способность костной ткани пре-

вышает абсорбционную способность мягких тканей более чем в 20 раз, воды — более чем в 10 тысяч раз. Вследствие того, что ультразвуковой луч не проникает сквозь кость, визуализируется так называемая «чистая» акустическая тень. ,

Кроме того, акустическая тень формируется при отражении 99% ультразвука, когда луч падает перпендикулярно поверхности рефлектора. Отражением на границе «ткань-газ» обусловлено формирование эффекте в газосодержащих тканях (газ кишечника). При этом тень не имеет полной чистоты из-за множественных артефактных отражений и ревербераций. В ряде случаев акустическая тень за газом представлена не дискретной вы- сокоамилитудной реверберацией, характерной для газа, а диффузным размытым эхосигналом («наполненная» тень, «грязная» тень). Это связано с наличием множественных более мелких пузырьков, являющихся причиной в большей степени ненаправленного диффузного рассеивания эхосигнала, а не зеркального отражения. Подобные ультразвуковые проявления встречаются j пациентов с выраженной абдоминальной жировой клетчаткой, в тератомах яичников при наличии в их составе волос.

Рис. 1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. За петлями кишечника визуализируется размытая (так называемая «грязная») акустическая тень (стрелки).

Артефакт акустической тени возникает за конкрементами и внутритканевыми кальцина гам и и является одним из классических ультразвуковых признаков камней (гиперэхогенная структура с акустической тенью), что имеет большую диагностическую ценность при проведении эхографн- ческих исследований. Чем плотнее кинкремент и чем выше скорость распространения в нем ультразвуковой волны, тем больше степень отражения на его границе и тем лучше его визуализация. При выраженном акустическом сопротивлении объекта отражение достигает значительного уровня. Таким образом, чем выше степень отражения, тем более отчетливая и «чис!ая» регистрируется за камнем тень, являющаяся областью с низким уровнем отраженных сигналов. i

Рис. 2. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Крупный камень же 1чного пузыря (маркеры), за которым визуализируется акустическая тень (стрелка).

Рис. 3. Ультразвуковое исследование молочной железы. Крупный кальцннат левой молочной железы. Артефакт акустической тени (стрелка).

В последние годы было описано формирование данного артефакта позади солевого осадка дивертикулов почечных чашек, определяющихся в режиме серой шкалы как небольшие анэхогенные (жидкостные) образования в паренхиме почки с наличием плотных (гиперэхогенных) структур, имеющих гравитационную зависимость при полипозиционном ультразвуковом исследовании. Однако за описанными объектами возможна визуализация эффекта ревсрсеращ.и.

Другим вариантом артефакта акустической тени является артеф?ы боковых теней, обусловленный преломлением и отражением ультразвукового луча при его падении по касательной по отношению к выпуклой поверхности объекта. Число отражений и преломлений зависит как от угла

- Артефакт дорзального псевдоусиления сигна ia

К достаточно распространенным артефактам относится артефакт дорзального псевдоусиления сигнала (throgh-transmission artifact), возникающий позади слабопоглощающих ультразвук структур, к которым относятся жидкостные и жидкостьсодержащие объекты (кисты, асцит, желчный и мочевой пузырь, амниотическая жидкость и т.д.). В результате ткани, расположенные глубже указанных структур, визуализируются более эхогенными, чем в норме. Оценить проявление описанного эффекта возможно при сравнении эхогенности тканей за жидкостной структурой и рядом расположенных тканей, находящихся на той же глубине.

Рис. 5. Трансвагинальное исследование органов малого таза. Наботова киста. За кистой визуализируется артефакт псевдоусиления сигнала (стрелка).

Являясь одним из типичных эхографических артефактов, характерных для классической кисты, артефакт дорзального псевдоусиления сигнала имеет большое значение в плане диагностики объемных образований различной этиологии. Например, дермоидные кисты визуализируются как солидные образования за счет густого и неоднородного содержимого. Но при этом сохраняются патогномоничные для кист эффекты, в том числе и дорзальное псевдоусиление сигнала.

Данный факт позволяет в ряде случаев дифференцировать солидную (тканевую) структуру с дермоидной кистой. Аналогичная ситуация возникает при выявлении образования яичника и необходимости проведения диагностики между кистомой и эндометриоидной кнстой. ’

Рис. 6. ТВУЗИ. Эхограмма яичника. Эндометриоидная киста. Формирование артефакта псевдоусиления сигнала за образованием (белая стрелка) и артефакта боковых теней (черная пунктирная стрелка).

I

^ Наоборот, редкий тип метастатического поражения печени – анэхо- генные (кистоподобные) метастазы – крайне затруднительно отличить от обычных кист. Однако наряду с другими характерными для солидных образований признаками наблюдается отсутствие артефакта дорзального псевдоусиления сигнала или крайне слабое его проявление.

Необходимо отметить, что описанный эффект позади кист определяется не всегда. Он может отсутствовать в случае небольших размеров изучаемых объектов, выраженности их фиброзной капсулы, расположении среди структур, имеющих высокую эхогенность.

Рис.7. Эхограмма левой молочной железы. Маркерами отмечена группа кист малого размера, за которыми не визуализируется артефакт псевдоусиления сигнала.

Кроме того, в результате слабого поглощения ультразвука при сканировании жидкостных образований наблюдается еще один типичный для кисты артефакт. Это эффект увеличения эхогенности задней стенки структуры относительно ее боковых отделов. При этом фрагмент стенки визуализируется более ярким, подчеркнутым и уплотненным.

Полипозиционное исследование позволяет определить истинное изменение эхогенности стенки и подлежащих тканей от артефактного.

- Реверберация

- Артефакт реверберации _

Отражение ультразвукового луча, распространяющегося перпендикулярно поверхности исследуемого объекта, зависит от амплитуды исходящего луча и акустического сопротивления двух сред, через которые он проходит. При большом различии отражение луча становится максимальным. Данный феномен наиболее часто формируется на границе раздела сред «мягкие ткани — газ» и «жидкость – газ». Отраженный от подобной поверхности ультразвук возвращается к датчику и повторно направляется к объекту, а затем к трансдьюсеру. Дзажды эхосигнал будет пространст

венно определен датчиком на глубине расположения реального рефлектора. Подобное круговое движения луча может повторяться несколько раз. Но поскольку происходит временное запаздывание передачи сигнала, изображение каждого последующего отражения будет наблюдаться на дисплее сканера глубже (ниже) реального объекта.

Таким образом, причиной феномена реверберации является много- жественное отражение ультразвукового луча между поверхностью объекта и трансдьюсером при попадании луча между средами с различным акустическим сопротивлением.

Эхографа чески реверберация проявляется серией ярких параллельных линий, регулярно определяющихся з равными интервалами. Если первый эхосигнал («линия») – это результат простого отражения от рефлектора, то последующие вызваны многократными движениями луча между объектом и датчиком.

Рис. 8. Ультразвуковое изображение трахеи. Стрелками отмечено формирование артефакта реверберации.

.

Рис. 9. ТВУЗИ. Эхограмма матки. В полости матки определяется ВМК (внутрпматочный контрацептир) (стрелка справа). Визуализация артефакта реверберации, формируемого за ВМК (стрелка слева).

В настоящее время большой диагностический и клинический интерес представляют дивертикулы почечных чашек с солевым осадком или с кальцинацией стенки, визуализирующиеся при ультразвуковом исследовании как небольшие анэхогенные образования в паренхиме почки с эхо- плот. 1ым (гиперэхогенным) содержимым, за которым часто наблюдается эффект реверберации.

11ередко собственно жидкостная структура не определяется, и наличие дивертикула можно диагностировать только в результате выявления артефакта. Регистрация эффекта позволяет определить гравитационную зависимость, представленную перемещением солевого осадка при полипо- зиционном ультразвуковом исследовании.

Часто артефакт реверберации наблюдается при проведении внутри! ю- лостнь.х исследований (ТРУЗИ, ТВУЗИ) в результате отражений между поверхностью датчика и высокоотражающей поверхностью пузырьков газа.

Рис. 10. Полипозиционное ультразвуковое и компьютерно-томографическое исследование правой почки. Дивертикул почечной чашки с солевым осадком: а) и б) эхограммы. Эффект реверберации (стрелка). Смещение содержимого дивертикула при изменении положения тела пациента; в) и г) КТ подтверждение наличия солевого осадка (стрелка) и его перемещения при изменении положения тела пациента.

С целью избежания визуализации артефакта, как и во многих других случаях регистрации ложных изображений, необходимо проводить полипозиционное исследование с изменгчием положения датчика и угла сканирования таким образом, чтобы исключить строгую параллельность поверхностей объекта и трансдьюсера, способствующую формированию реверберации.

14

Источник