Аномалия формы мочевого пузыря

Главная –

Заболевания –

Аномалии мочевого пузыря

Аномалии мочевого пузыря — это врожденные (возникающие внутриутробно) нарушения строения или функции мочевого пузыря.

Симптомы аномалии мочевого пузыря

- Гематурия (наличие крови в моче).

- Изменение мочи (она становится мутной, цвета « мясных помоев», пенистой).

- Двухфазное мочеиспускание (сразу после окончания мочеиспускания возникает новый позыв).

- Отсутствие участка передней брюшной стенки внизу живота.

- Затрудненное мочеиспускание (слабая струя мочи).

Формы

Выделяют несколько аномалий мочеточников.

- Агенезия мочевого пузыря (полное отсутствие мочевого пузыря).

- Удвоение мочевого пузыря (мочевой пузырь двухкамерный, в каждую камеру открывается устье (отверстие) мочеточника в мочевом пузыре).

- Дивертикул мочевого пузыря (мешкообразное выбухание стенки мочевого пузыря).

- Аномалии урахуса (трубки, соединяющей мочевой пузырь плода с околоплодными водами):

- пупочный свищ (неполное заращение участка урахуса в околопупочной области, полость урахуса сообщается с внешней средой через отверстие в области пупка);

- пузырно-пупочный свищ (полное незаращение урахуса по всей длине. Полость мочевого пузыря сообщается с внешней средой через отверстие в области пупка. Характеризуется выделением мочи из пупка);

- дивертикул мочевого пузыря (неполное незаращение урахуса в области мочевого пузыря с формированием выбухания его стенки);

- киста урахуса (неполное заращение урахуса в средней части, приводящее к его мешковидному расширению).

- Контрактура шейки мочевого пузыря (сужение шейки мочевого пузыря из-за избыточного количества ткани в области устья мочеиспускательного канала, создающее препятствие для оттока мочи).

Причины

Аномалии мочевого пузыря – это врожденное заболевание (развивается у плода во время его пребывания в утробе матери).

Факторы риска развития врожденных аномалий мочеточников:

- генетические факторы (ошибки в генетическом аппарате клеток плода, приводящие к неправильному строению и развитию некоторых органов и систем);

- инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха (вирусное заболевание, проявляющееся появлением сыпи красного цвета на теле и лице), сифилис (бактериальное заболевание, передающееся половым путем));

- профессиональные вредности — вредные факторы внешней среды (ионизирующее излучение, повышенные температуры);

- употребление наркотиков или алкоголя матерью во время беременности.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика

- Анализ жалоб (когда (как давно) появилось мокнутие (намокание) пупочной ранки, затруднение мочеиспускания, изменение окраски и свойств мочи, с чем пациент связывает возникновение этих симптомов).

- Анализ анамнеза жизни (перенесенные болезни в детско-юношеском периоде, наличие хронических заболеваний мочевыделительной системы).

- Общий анализ мочи – исследование мочи на наличие эритроцитов (красных кровяных телец), лейкоцитов (белых клеток крови), клеток иммунной системы, белка, глюкозы (сахара крови), бактерий, солей и т. д.

- Общий анализ крови: подсчет эритроцитов, лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ) – времени, за которое эритроциты оседают на дно пробирки. Позволяет оценить наличие воспалительного процесса и состояние иммунной системы организма.

- Осмотр передней брюшной стенки, наружных половых органов.

- Пальпация (ощупывание) мочевого пузыря – врач рукой определяет размеры мочевого пузыря, его форму.

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и мочевого пузыря – оценка размеров, расположения почек, их строения, состояния чашечно-лоханочной системы (системы отведения и накопления мочи), выявление камней, кист (образований в виде пузырей, содержащих жидкость), оценка строения мочевого пузыря, наличия в нем образований, оценка объема остаточной мочи (объема мочи, оставшегося после мочеиспускания).

- Экскреторная урография (введение контрастного вещества в вену, выполнение снимков органов мочевыделительной системы в разные моменты выделения контрастного вещества, как правило, через 7, 15 и 30 минут с момента введения препарата). Метод позволяет определить степень нарушения оттока мочи из почки, а также степень расширения выделительной системы почки и мочеточника. Также метод позволяет оценить анатомическую форму мочевого пузыря.

- Урофлоуметрия (регистрация скорости потока мочи при мочеиспускании). Больной мочится в унитаз, в который вмонтированы датчики, оценивающие скорость и объем мочи в единицу времени. Метод позволяет выявить степень и тип нарушения акта мочеиспускания.

- Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) – определение функции нижних мочевых путей. Во время исследования после введения специальных одноразовых датчиков определяется поведение мочевого пузыря во время наполнения и опорожнения.

- Ретроградная цистоуретрография. В мочевой пузырь через уретру вводится вещество, которое видно на рентгене. Метод позволяет оценить форму, размер мочевого пузыря.

- Цистоскопия (введение в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал специального оптического прибора) – позволяет осмотреть слизистую оболочку мочевого пузыря и устья мочеточников (отверстие мочеточника в мочевом пузыре).

- Мультиспиральная компьютерная томография (КТ). Больной ложится в компьютерный томограф, где выполняется серия пошаговых высокоточных рентгеновских снимков. Позволяет оценить размеры, положение мочеточников, мочевого пузыря, их взаимоотношение.

Лечение аномалии мочевого пузыря

Аномалии мочевого пузыря требуют скорейшего оперативного лечения.

- Консервативное лечение: назначают прием антибактериальных препаратов (препаратов, способствующих гибели или остановке роста бактерий).

- Хирургическое лечение — виды операций:

- иссечение перегородки в мочевом пузыре при удвоенном мочевом пузыре (мочевой пузырь двухкамерный, в каждую камеру открывается устье (отверстие) мочеточника в мочевом пузыре);

- иссечение дивертикула мочевого пузыря (выпячивание стенки мочевого пузыря);

- иссечение остатков урахуса (трубки, соединяющей мочевой пузырь плода с околоплодными водами) – свищей и дивертикулов;

- трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря (часть мочевого пузыря, куда открывается внутреннее отверстие уретры): специальным инструментом, введенным по мочеиспускательному каналу, иссекают избыток тканей в области шейки мочевого пузыря;

- пластические операции при экстрофии мочевого пузыря (отсутствие передней стенки мочевого пузыря и соответствующей ей передней брюшной стенки).

Осложнения и последствия

- Острый и хронический цистит (воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря).

- Острый или хронический пиелонефрит (воспаление накопительной и выделительной системы почки).

- Острая задержка мочеиспускания (невозможность опорожнить мочевой пузырь).

- Формирование камней в мочевом пузыре (мочекаменная болезнь).

- Кровотечение из мочевого пузыря.

- Хроническая почечная недостаточность (нарушение всех функций почек, приводящее к расстройству водного, солевого, азотистого и других видов обмена).

Профилактика аномалии мочевого пузыря

Профилактика осложнений аномалий мочевого пузыря.

- Соблюдение диеты: уменьшение количества жирной и белковой пищи, употребление овощей, круп, фруктов, ограничение употребления соли (2-3 грамма в день).

Дополнительно

Мочевой пузырь представляет собой резервуар для накопления мочи, принимающий мочу от двух мочеточников (впадающих в области треугольника Льето (специальная площадка для мочеточников в мочевом пузыре) и выделяющий ее в мочеиспускательный канал).

Выделение мочи осуществляется благодаря одномоментному напряжению мышечного слоя мочевого пузыря и расслаблению мышцы в шейке мочевого пузыря (устье мочеиспускательного канала).

- Авторы

Ельчанинова Ольга Николаевна, редактор.

Что делать при аномалии мочевого пузыря?

Источник

Выделяют

следующие пороки развития мочевого

пузыря:

■ аномалии

мочевого протока (урахуса);

■ агенезия

мочевого пузыря;

■ удвоение

мочевого пузыря;

■ врожденный

дивертикул мочевого пузыря;

■ экстрофия

мочевого пузыря;

■ врожденная

контрактура шейки мочевого пузыря.

Урахус

(urachus)

–

мочевой проток, который соединяет

формирующийся мочевой пузырь через

пуповину с околоплодными водами в период

внутриутробного развития плода. Обычно

к моменту рождения ребенка он зарастает.

При пороках развития урахус может

полностью или частично не зарастать. В

зависимости от этого различают аномалии

урахуса.

Пупочный

свищ –

незаращение части урахуса, открывающееся

свищом в области пупка и не сообщающееся

с мочевым пузырем. Постоянные выделения

из свища приводят к раздражению кожи

вокруг него и присоединению инфекции.

Пузырно-пупочный

свищ –

полное незаращение урахуса. В этом

случае происходит постоянное выделение

мочи из свища.

Киста

урахуса –

незаращение средней части мочевого

протока. Такая аномалия протекает

бессимптомно и проявляется только при

больших размерах или нагноении. В ряде

случаев ее можно прощупать через переднюю

брюшную стенку.

Диагностика

аномалий урахуса основана на использовании

ультразвуковых, рентгенологических

(фистулография) и эндоскопических

(цистоскопия с введением в свищевой ход

метиленового синего и обнаружением его

в моче) методов исследования. Оперативное

лечение заключается в иссечении урахуса.

Агенезия

мочевого пузыря –

его врожденное отсутствие. Крайне редкая

аномалия, которая обычно сочетается с

пороками развития, не совместимыми с

жизнью.

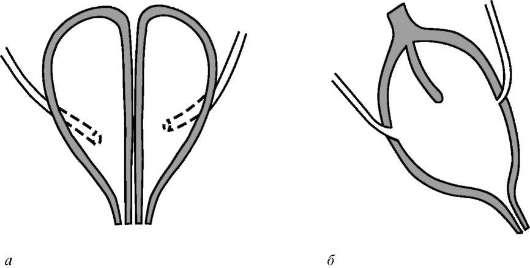

Удвоение

мочевого пузыря –

также очень редкая аномалия этого

органа. Она характеризуется наличием

перегородки, которая разделяет полость

мочевого пузыря на две половины. В каждую

из них открывается устье соответствующего

мочеточника. Данная аномалия может

сопровождаться удвоением уретры и

наличием двух шеек мочевого пузыря.

Иногда перегородка может быть неполной,

и тогда имеет место «двухкамерный»

мочевой пузырь (рис. 5.34).

Врожденный

дивертикул мочевого пузыря –

мешковидное выпячивание стенки мочевого

пузыря наружу. Как правило, он располагается

на заднебоковой стенке мочевого пузыря

рядом с устьем, несколько выше и

латеральней его.

Рис.

5.34. Удвоение

мочевого пузыря: а

–

полное; б

–

неполное

Стенка

врожденного (истинного) дивертикула, в

отличие от приобретенного, имеет такое

же строение, как и стенка мочевого

пузыря. Приобретенный (ложный) дивертикул

развивается вследствие инфравезикальной

обструкции и повышения давления в

мочевом пузыре. В

результате перерастяжения стенки

мочевого пузыря происходит ее истончение

с выпячиванием слизистой между пучками

гипертрофированных мышечных волокон.

Постоянный застой мочи в дивертикуле

способствует образованию в нем камней

и развитию хронического воспаления.

Характерными

клиническими симптомами данной аномалии

являются затруднение мочеиспускания

и опорожнение мочевого пузыря в два

этапа (сначала опорожняется мочевой

пузырь, затем дивертикул).

Диагноз

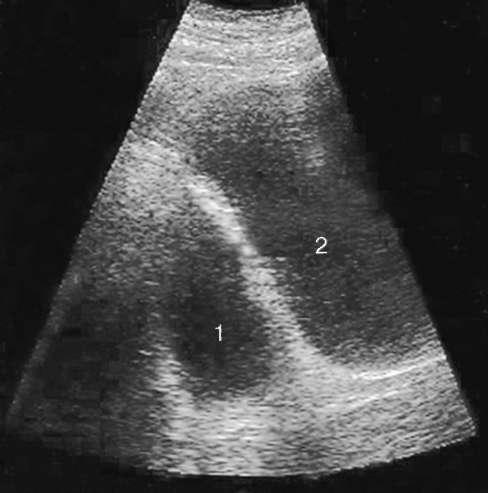

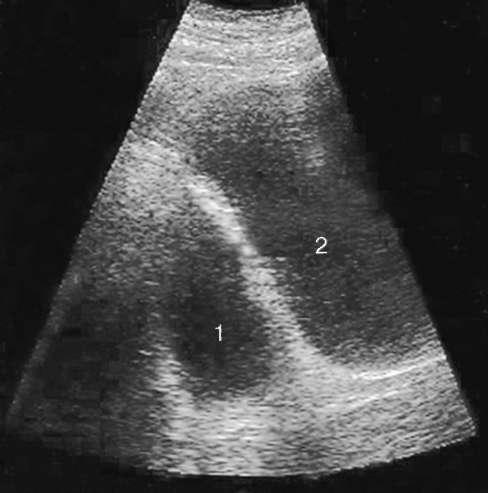

устанавливается на основании УЗИ (рис.

5.35), цистографии (рис. 5.36) и цистоскопии

(рис. 20, см. цв. вклейку).

Лечение

оперативное, заключается в иссечении

дивертикула и ушивании образовавшегося

дефекта стенки мочевого пузыря.

Экстрофия

мочевого пузыря –

тяжелый порок развития, заключающийся

в отсутствии передней стенки мочевого

пузыря и соответствующей ей части

передней брюшной стенки (рис. 40, см. цв.

вклейку). Данная аномалия чаще наблюдается

у мальчиков и встречается у 1 из 30-50 тыс.

новорожденных. Экстрофия мочевого

пузыря нередко сочетается с пороками

развития верхних и нижних мочевых путей,

выпаде-

Рис.

5.35. Трансабдоминальная

сонограмма. Дивертикул (1) мочевого

пузыря (2)

Рис.

5.36. Нисходящая

цистограмма. Дивертикулы мочевого

пузыря

нием

прямой кишки, у мальчиков – с эписпадией,

паховой грыжей, крип-торхизмом, у девочек

– с аномалиями развития матки и влагалища.

Моча

при такой аномалии постоянно изливается

наружу, что в дальнейшем приводит к

мацерации и изъязвлению кожи промежности,

половых органов и бедер. Когда ребенок

натуживается (при смехе, крике, плаче),

стенка мочевого пузыря выпячивается в

виде шара, а выделение мочи усиливается.

Слизистая оболочка гиперемирована,

легко кровоточит. В нижних углах дефекта

определяются устья мочеточников.

Экстрофия мочевого пузыря, как правило,

сочетается с диастазом костей лонного

сочленения, что проявляется «утиной»

походкой. Постоянное соприкосновение

слизистой оболочки мочевого пузыря и

уретры с внешней средой способствует

развитию хронического цистита и

пиелонефрита.

Хирургическое

лечение проводится в первые месяцы

жизни ребенка. Выделяют три вида

оперативных вмешательств:

■ реконструктивно-пластические

операции, направленные на закрытие

дефекта мочевого пузыря и брюшной стенки

собственными тканями;

■ пересадка

треугольника мочевого пузыря вместе с

устьями в сигмовидную кишку (в настоящее

время выполняется крайне редко);

■ формирование

искусственного ортотопического мочевого

резервуара из участка подвздошной

кишки.

Контрактура

шейки мочевого пузыря –

порок развития, характеризующийся

избыточным развитием соединительной

ткани в данной анатомической области.

Клиническая картина зависит от степени

выраженности фиброзных изменений в

шейке мочевого пузыря и связанных с

ними нарушений мочеиспускания. Диагностика

данной аномалии основана на результатах

инструментального исследования

(урофлоуметрия в сочетании с

цистоманометрией), уретрографии и

уретроцистоскопии с биопсией шейки

мочевого пузыря. Лечение эндоскопическое,

заключается в рассечении или иссечении

рубцовых тканей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

02.05.201512.42 Mб23gigiena_lechebnoe_delo_GOS_SOGMA.rtf

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

ИНФРАВЕЗИКАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ У ДЕТЕЙ

Под собирательным термином инфравезикальной обструкции понимают препятствие оттоку мочи на уровне шейки мочевого пузыря или мочеиспускательного канала. Он включает в себя многочисленные аномалии и заболевания, основными из которых являются врожденная контрактура шейки мочевого пузыря, врожденные клапаны заднего отдела мочеиспускательного канала и гипертрофия семенного бугорка, врожденная облитерация мочеиспускательного канала.

Основным признаком инфравезикальной обструкции является затрудненное мочеиспускание, нередко регистрируемое со дня рождения, вплоть до полной задержки мочеиспускания с парадоксальной ишурией

При наличии обструкции в инфравезикальной области на первых этапах болезни регистрируется компенсаторная гипертрофия детрузора мочевого пузыря, в последующие сроки, при отсутствии лечебной помощи, констатируется его гипотония и в более поздние сроки атония. В этот период мочевой пузырь достигает больших размеров; для его опорожнения дети прибегают к надавливанию на пузырь. Вследствие возникшего патологического состояния в мочевом пузыре диагностируются дивертикулы, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, хронический цистит и хронический пиелонефрит.

Врожденная контрактура шейки мочевого пузыря (болезнь Мариона). Заболевание наблюдают весьма редко. У мальчиков характеризуется развитием кольцевидной фиброзной ткани в подслизистом и мышечном слоях шейки. При гистологическом исследовании у детей старшего возраста наряду с фиброзом часто обнаруживают признаки хронического воспаления,

Симптоматика. Клиническая картина зависит от степени выраженности обструкции шейки и длительности заболевания (от незначительного затруднения мочеиспускания при отсутствии остаточной мочи и нарушении функции почек до задержки мочеиспускания по типу парадоксальной ишурии), развития пузырно-мочеточникового рефлюкса, уретерогидронефроза и почечной недостаточности.

Диагноз. Контрактуру шейки мочевого пузыря устанавливают на основании данных восходящей уретроцистографии и уретроцистоскопии. Урофлоуметрия в сочетании с цистоманомет-рией подтверждает наличие обструкции в области шейки и определяет функциональное состояние детрузора.

При уретроцистографии констатируется приподнятость дна и трабекулярность стенок мочевого пузыря, недостаточное контрастирование мочеиспускательного канала, при ццстоскопии – трабекулярность стенок пузыря, иногда определяется выпячивание задней стенки шейки, а у некоторых больных – гипертрофия межмочеточниковой складки.

Лечение. Применяются чреспузырные хирургические вмешательства – продольное рассечение шейки или У-образная пластика и трансуретральная резекция шейки пузыря. Последний вид оперативной коррекции наиболее распространен, так как высокоэффективен и малотравматичен.

Врожденные клапаны мочеиспускательного канала. Аномалия встречается относительно часто у мальчиков и представляет собой наличие перепонок (складок) в мочеиспускательном канале, обе стороны которых покрыты слизистой оболочкой.

Различают три типа клапанов уретры: I тип – клапан, имеющий чашеобразную форму (встречаются наиболее часто) и расположенный ниже семенного бугорка; II тип – воронкообразные клапаны (чаще множественные), идущие от семенного бугорка к шейке мочевого пузыря; III тип – клапаны в виде поперечной диафрагмы, расположенной выше или ниже семенного бугорка (рис. 56).

Несмотря на различные типы клапанов, клиническая симптоматика их проявлений однотипна и характеризуется теми же симптомами, что и при диагностировании врожденной контрактуры шейки мочевого пузыря. Иногда отмечается энурез и дневное недержание мочи.

Диагноз. В отличие от врожденной контрактуры шейки мочевого пузыря при клапанах уретры бужи, катетеры и цистоскопы свободно проходят в мочевой пузырь. При выведении головчатого бужа из пузыря в случае наличия клапана ощущается препятствие на уровне задней части уретры. При уретроскопии обнаруживаются клапаны на этом уровне.

На уретроцистограммах констатируется увеличение в размере мочевого пузыря и расширение задней части уретры в более поздние сроки – дивертикулы и пузырно-мочеточниковый реф-люкс.

При урофлоуметрии, профилометрии и цистоманометрии констатируется не только нарушение скорости мочеиспускания, но и локализация обструкции в области уретры.

Лечение. При наличии клапанов мочеиспускательного канала лечение оперативное – трансуретральная резекция.

Гипертрофия семенного бугорка. Врожденная аномалия характеризуется гиперплазией всех элементов семенного бугорка. Размер увеличенного семенного бугорка бывает различным; иногда он почти полностью обтурирует просвет мочеиспускательного канала.

Клиническая картина аналогична врожденной контрактуре шейки мочевого пузыря и клапанов уретры. У детей старшего возраста нередко в период микции регистрируется болезненная эрекция.

Диагноз. Устанавливается диагноз по результатам восходящей уретроцистографии: в области заднего отдела уретры выявляется дефект наполнения. При уретроскопии обнаруживается гипертрофированный семенной бугорок.

При катетеризации мочевого пузыря иногда ощущается препятствие в задней части уретры; нередко эта манипуляция сопровождается умеренным кровотечением.

Лечение. При гипертрофии семенного бугорка лечение заключается в его эндоуретральной резекции.

Врожденная облитерация мочеиспускательного канала. У мальчиков встречается крайне редко и всегда сочетается с другими аномалиями, часто несовместимыми с жизнью. При облитерации уретры моча иногда выделяется из незаращеиного урахуса или через врожденный пузырно-прямокишечный или пузырно-влага-лищный свищ.

Диагноз. Обычно диагноз устанавливается на основании отсутствия у новорожденного на протяжении первых 2 сут мочеиспускания и подтверждается невозможностью катетеризации мочевого пузыря.

Лечение. При врожденной облитерации мочеиспускательного канала проводится цистостомия, а при небольших зонах облитерации ее иссечение и сшивание участков уретры после их мобилизации.

Врожденные сужения мочеиспускательного канала. У мальчиков и девочек встречаются редко; чаще они локализуются в дис-тальном отделе. Основными симптомами врожденных сужений мочеиспускательного канала являются затрудненное и нередко учащенное мочеиспускание, энурез.

Диагноз. Устанавливается диагноз по данным уретрогра-фии (нисходящей и восходящей): в проксимальных отделах мочеиспускательный канал расширен. Такие признаки, как тра-бекулярность стенок мочевого пузыря, ложные дивертикулы, остаточная моча, выявляются только при резко выраженном стенозе.

Калибровка уретры у девочек бужами (от меньшего размера к большему соответственно возрасту девочки) позволяет только заподозрить стеноз, а не установить правильный диагноз, так как калибр уретры у них достаточно вариабелен.

Лечение. При нерезко выраженной обструкции лечение заключается в бужировании уретры. При стенозе дистального отдела мочеиспускательного канала показана меатотомия (рассечение наружного его отверстия). При этом в уретре на несколько дней оставляют катетер размера, соответствующего возрасту ребенка.

Прогноз при инфравезикальной обструкции, обусловленной различными аномалиями шейки и уретры, после восстановления пассажа мочи в первую очередь зависит от степени потери функции почек.

АНОМАЛИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Агенезия (врожденное отсутствие мочевого пузыря). Крайне редкая аномалия, сочетающаяся обычно с пороками развития, несовместимыми с жизнью. Дети с этой аномалией, как правило, рождаются мертвыми или погибают в раннем возрасте.

Удвоение мочевого пузыря. Редкий порок развития характеризуется наличием двух изолированных половин мочевого пузыря, в каждую из которых открывается устье мочеточника. Соответственно обеим половинам пузыря имеется собственная шейка.

Полное удвоение пузыря сочетается с удвоением мочеиспускательного канала. При неполном удвоении имеется общая шейка и один мочеиспускательный канал. Иногда встречается неполная перегородка, разделяющая полость пузыря в сагиттальном или фронтальном направлении. Эта аномалия называется двухкамерным мочевым пузырем, она сопровождается нарушением опорожнения мочевого пузыря и развитием хронического воспаления. Лечение заключается в иссечении перегородки.

Дивертикул мочевого пузыря. Представляет собой мешковидное выпячивание стенки мочевого пузыря. Этот дефект у детей чаще бывает врожденным, реже приобретенным. Чаще отмечаются одиночные, реже множественные дивертикулы. В образовании врожденного дивертикула участвуют все слои стенки пузыря. Множественные дивертикулы в большинстве случаев ложные и представляют собой выпячивания слизистой оболочки между мышечными пучками детрузора и возникают при инфравезикаль-ной обструкции и спинальных формах нейрогеиного мочевого пузыря.

Обычно дивертикулы располагаются на заднебоковых стенках мочевого пузыря, в области устьев мочеточников, значительно реже – на верхушке и в области дна пузыря. Величина их различна. Иногда дивертикулы достигают размеров мочевого пузыря.

Наличие дивертикула приводит к застою в нем мочи (особенно при узкой шейке дивертикула), развитию цистита и пиелонефрита, камней пузыря. Иногда в полость дивертикула (при больших его размерах) открывается одно из устьев мочеточника. Нередко в этих случаях возникает нарушение замыкательной функции мочепузырно-мочеточникового соустья, в результате чего возникает пузырно-мочеточниковый рефлюкс с нарушением функции почек и атаками пиелонефрита.

Основные симптомы дивертикула мочевого пузыря – затруднение мочеиспускания, иногда полная его задержка, и мочеиспускание в два приема – сначала опорожняется мочевой пузырь, затем дивертикул.

Основную роль в диагностике дивертикула играют цистоскопия и цистография, которые позволяют выявить дополнительную полость, сообщающуюся с мочевым пузырем (рис. 54). Тень дивертикула наиболее четко определяется в косой или боковой проекции.

Лечение. При наличии истинного дивертикула лечение оперативное: трансвезикальная дивертикулэктомия. При расположении устья мочеточника в дивертикуле выполняется дивертикулэктомия и уретероцистоанастомоз по антирефлюксной методике. При ложных дивертикулах необходима ликвидация инфравези-кальной обструкции.

Экстрофия мочевого пузыря. Аномалия представляет собой врожденное отсутствие передней стенки мочевого пузыря (рис. 55), Отмечается у одного на 40 тыс. новорожденных. Мальчиков с экстрофией мочевого пузыря рождается в 2 раза больше, чем девочек. Это наиболее тяжелый вид порока развития нижних отделов мочевых путей.

Клиническая картина.

Для экстрофии весьма характерно, что в проекции расположения мочевого пузыря отсутствует передняя брюшная стенка и передняя стенка мочевого пузыря. Слизистая оболочка заднебоковых стенок ярко-красного цвета, выбухает в надлобковой области, легко кровоточит. При натужи-вании и крике больного стенка мочевого пузыря значительно выпячивается. С ростом ребенка констатируют метаплазию слизистой оболочки, ее рубцевание, иногда она покрывается папилло-матозными разрастаниями, Мочепузырный треугольник сохранен; в нижнем отделе задней стенки среди грубых гипертрофированных складок слизистой оболочки обнаруживаются устья мочеточников, открывающиеся наружу на вершине конусовидных возвышений. Вытекающая моча вызывает мацерацию кожи и ее рубцовые изменения. Пупок отсутствует или расположен на границе кожи и слизистой оболочки пузырной пластинки. Диаметр экстрофирован-ного мочевого пузыря в состоянии покоя у новорожденных и грудных детей колеблется в пределах 3-8 см. Расхождение костей лобкового симфиза (лонного сочленения) достигает 4-7 см, что отражается на походке больных – «утиная» походка.

Экстрофия всегда сопровождается пороком развития мочеиспускательного канала – тотальной эписпадией, часто паховой грыжей, крипторхизмом, выпадением слизистой оболочки прямой кишки, аномалиями верхних и нижних отделов мочевых путей, у девочек – удвоением влагалища, наличием двурогой матки и т. д. Уход за детьми с экстрофией мочевого пузыря крайне труден. Постоянный контакт слизистой оболочки пузыря с внешней средой, наличие пороков развития верхних отделов мочевых путей и т. д. – все это способствует быстрому развитию пиелонефрита.

Лечение. При экстрофии мочевого пузыря лечение только оперативное, оно должно выполняться в самые ранние сроки – от периода новорожденности до года. Способы операций делят на три группы: 1) реконструктивно-пластические операции, направленные на пластику передней стенки мочевого пузыря и брюшной стенки за счет местных тканей или использования различных пластических материалов; 2) пересадка изолированных мочеточников (чаще) или вместе с мочепузырным треугольником (реже) в сигмовидную кишку с созданием антирефлюксного механизма или без него (при условии нормальной функции анального сфинктера); 3) пересадка мочеточников в изолированный сегмент кишки. Первая группа операций выполняется у новорожденных и грудных детей первых месяцев жизни при наличии мочевого пузыря не менее 5 см по ширине и отсутствии выраженной недоношенности и тяжелых сопутствующих пороков развития. Операция сопровождается пересечением крыльев подвздошных костей для ушивания костей лобкового симфиза. У большинства детей этим видом операций не удается создать механизма удержания мочи.

Отведение мочи в сигмовидную кишку посредством пересадки изолированных мочеточников по антирефлюксной методике или треугольника пузыря позволяет ликвидировать неудержание мочи. В последние годы эти операции стали наиболее распространенными. При отсутствии сформированного антирефлюксного механизма у детей возникает частое обострение хронического пиелонефрита, калькулезный пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.

Изолированный мочевой пузырь создают из прямой кишки. Сигмовидную кишку после резекции низводят позади прямой и выводят кнутри от прямокишечного жома. Анальный сфинктер служит для удержания кала и мочи. В изолированную прямую кишку через 1,5-2 мес вторым этапом пересаживают оба мочеточника.

К сожалению, вследствие расслоения сфинктера прямой кишки у большого процента детей возникает недержание кала, а в случае рубцевания и сморщивания перегородки между прямой и сигмовидной кишкой создается единая клоака.

На сегодняшний день наиболее распространенными операциями при экстрофии мочевого пузыря остаются операции второй группы с обязательным выполнением антирефлюксной защиты.

При попадании мочи в кишечник и ее всасывании, особенно в первые месяцы после операции, может развиться гиперхлореми-ческий ацидоз, что требует коррекции водно-солевого равновесия. В течение 1,5-2 лет стенка сигмовидной кишки покрывается избыточно вырабатываемой слизью и теряет способность к всасыванию мочи, что значительно уменьшает опасность электролитных нарушений. Эти больные должны находиться под постоянным диспансерным наблюдением.

Источник