Амитоз в эпителии стенки мочевого пузыря

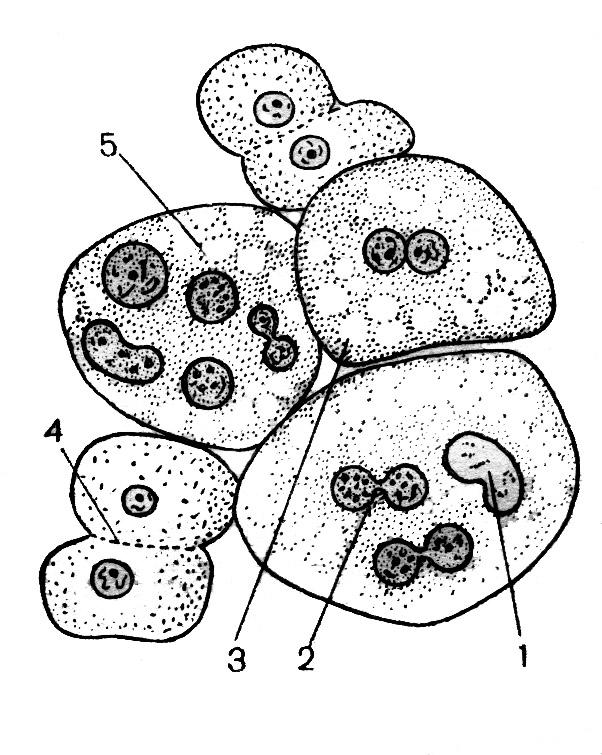

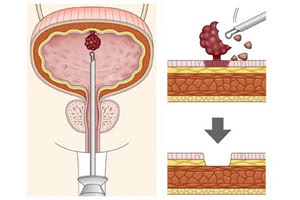

При малом увеличении видны различной величины и формы ядра эпителиальных клеток слизистой оболочки мочевого пузыря. Слабо оксифильная цитоплазма этих клеток почти неразличима, однако с опущенным конденсором и прикрытой диафрагмой можно видеть клетки различной величины. В крупных, неправильной формы округлых клетках содержится одно, два, три и более ядер (Рис. 35). Среди неделящихся ядер можно видеть также ядра, находящиеся на разных стадиях амитотического деления. Эти ядра надо изучить при большом увеличении. Во время прямого деления ядро остается в интерфазном состоянии и клетка не перестает функционировать. О начале амитоза свидетельствуют изменения формы ядра. Оно вытягивается в длину, в средней части образуется перетяжка, которая быстро истончается и разрывается. Клетка становится двуядерной. В дальнейшем может произойти цитотомия. Нередко цитотомия задерживается или вообще не наступает, в результате чего возникают многоядерные клетки. Иногда видно деление ядрышка, которое удлиняется и перешнуровывается.

Рис. 35. Амитоз в клетках эпителия: 1 – ядро; 2 – перетяжка; 3 – двуядерная клетка; 4 – цитотомия; 5 – многоядерные клетки.

Прямое деление клеток эпителия мочевого пузыря является дегенеративной формой, так как предшествует отмиранию этих клеток.

Задание. Рассмотреть амитоз в клетках эпителия мочевого пузыря. Зарисовать и сделать все необходимые подписи к рисунку.

Пути клеточной гибели

Гибель отдельных клеток или целых групп постоянно встречается у многоклеточных организмов.

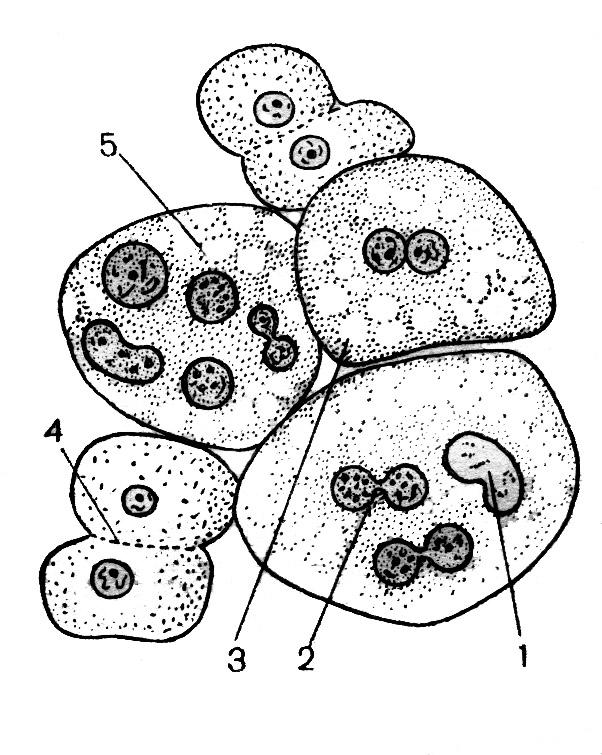

Причины гибели, процессы морфологического и биохимического характера развития клеточной смерти могут быть различны. Но они четко делятся на две категории: некроз и апоптоз (Рис. 36). Некроз связан с нарушением внутреннего гомеостаза в результате нарушения проницаемости клеточных мембран, с необратимыми изменениями митохондрий. Апоптоз – гибель клеток без их химического и физического повреждения на всех стадиях онтогенеза. Это процесс, приводящий не к лизису, не к растворению клеток, а к их фрагментации, распаду. Биологическая роль – удаление отработавших или ненужных на данном этапе клеток, а также удаление измененных или патологических клеток, особенно мутантных или зараженных вирусами.

Рис. 36. Два пути клеточной гибели: а – апоптоз: 1 – специфическое сжатие клетки и конденсация хроматина; 2 – фрагментация ядра; 3 – фрагментация тела клетки на ряд апоптических телец; б – некроз: 1 – набухание клетки, вакуолярных компонентов, конденсация хроматина (кариорексис); 2 – набухание мембранных органоидов, лизис хроматина ядра (кариолизис); 3 – разрыв мембранных компонентов клетки – лизис.

Задание. Рассмотреть амитоз в клетках эпителия слизистой оболочки мочевого пузыря. Зарисовать и описать все стадии.

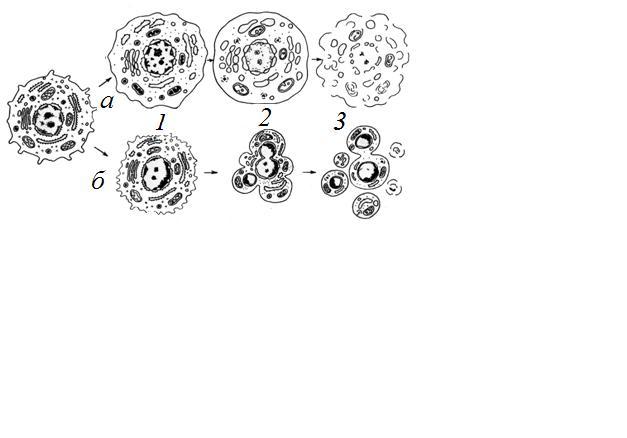

Эпителиальные ткани

Эпителиальные ткани – однослойные или многослойные пласты, покрывающие внутренние или внешние поверхности любого органа (Рис. 37). Развиваются: из эктодермы – эпителий кожи, нервной системы, эпителиальная выстилка переднего и заднего отделов пищеварительного тракта; из энтодермы – эпителий остальных отделов пищеварительного тракта, печени, поджелудочной железы.

Внутреннюю выстилку кровеносных сосудов образует эндотелий, который нельзя считать истинным эпителием, так как он развивается из мезодермы.

Рис. 37. Схема строения различных типов эпителия. 1- однослойный цилиндрический эпителий; 2 – однослойный кубический; 3 – однослойный плоский; 4 – многорядный эпителий; 5 – многослойный плоский неороговевающий эпителий; 6 – многослойный плоский ороговевающий; 7 – переходный эпителий в разных состояниях стенки органа

Эпителиальные клетки удерживаются между собой небольшим количеством цементирующего вещества, которое содержит гиалуроновую кислоту. Нижний слой клеток лежит на базальной мембране. Она состоит из переплетения коллагеновых волокон, которые секретируются нижележащими тканями. Так как эпителий не снабжается кровью, кислород и питательные вещества поступают в его клетки путем диффузии из лимфатических сосудов, которые разветвляются в примыкающих межклеточных пространствах.

Основная функция – защита от механических воздействий, защита от инфекций.

Эпителиальная ткань делится в зависимости от числа клеточных слоев и форм отдельных клеток на покровную и железистую. Покровный эпителий бывает простой и сложный. Простой: плоский, кубический, цилиндрический, реснитчатый и многорядный. Сложный – многослойный и переходный.

Железистый эпителий содержит секреторные клетки бокаловидной формы. Различают 2 типа секреторных клеток: экзокринные и эндокринные.

Продукты их железистых клеток могут выводиться тремя путями: 1) мерокриновый путь – секрет выделятся через клеточную мембрану на свободную поверхность без потерь цитоплазмы (потовые железы, ацинусы поджелудочной железы); 2) апокриновый путь – верхняя часть цитоплазмы отторгается при образовании секрета (в млечных железах); 3) голокриновый путь – разрушается вся клетка и секрет выталкивается через эпителий (сальные железы).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Опухолью мочевого пузыря называют доброкачественное новообразование, возникающее на его стенках. Наиболее часто патологические процессы происходят на задней и боковых стенках пузыря, шейке, в мочепузырном треугольнике (треугольник Льето), изменяя количественный и качественный состав клеток эпителия слизистых оболочек.

Доброкачественная опухоль мочевого пузыря, как правило, локализуясь на определённом участке поверхностей, изменяет его клетки, в результате чего образуются полипы, аденомы, эндометриоз, феохромоцитомы (фиброепителиомы), лейомиомы, рабдомиомы, невриномы и папилломы в мочевом пузыре, где преимущественно располагаются все опухоли мочевыделительной системы. Мужское население от 50 до 70 лет заболевает опухолевыми болезнями мочевого пузыря в 4 раза чаще, чем женское.

Эпителиального происхождения доброкачественные опухоли встречаются у 95-98% больных в виде папиллом и полипов, которые при озлокачествлениипроцесса могут перейти в разные виды рака мочевого пузыря и аденокарциному (90-96% от всех опухолей мочевого пузыря). Папиллома мочевого пузыря, невзирая на её морфологически доброкачественнуюструктуру, определяется как предраковая опухоль, потому как имеет склонность к частым рецидивами перерождению в злокачественную.

Доброкачественные опухоли мочевого пузыря отличаются отсутствием метастазирования, поражения здоровых тканей вокруг и продолжением роста после оперативного удаления. Самую большую распространенность среди мужчин после 45 лет получила аденома, хотя за последние десятки лет она значительно «помолодела».

Неэпителиального происхождения (из соединительной ткани) опухоли мочевого пузыря в виде фибром, миом, гемангиом, фибросарком – очень редко встречающиеся новообразования, хотя саркомы, дающие лимфогенные и гематогенные метастазы на ранних стадиях, определяются гораздо чаще.

Классификация опухолей мочевого пузыря

Доброкачественныеопухоли делятся на группы эпителиальногои неэпителиальногопроисхождения. К эпителиальным условно доброкачественным опухолям относятся:

- Папилломы, представляющие собой многочисленные длинные разветвленные ворсинки со множеством кровеносных сосудов, которые определяются как потенциально злокачественные, т.к. склонны к малигнизированию.

- Аденома (гиперплазия) предстательной железы, образующаяся из клеток слизистой мочевого пузыря или стромальной составляющей предстательной железы. Она имеет узелки, которые при увеличении размеров сдавливают мочевыводящий канал, мешая процессу мочеотделения.

- Эндометриозмочевого пузыря – это опухоль, являющаяся итогом гормональных нарушений, когда имеется избыток эстрогенов и дефицит прогестерона, с губчатой структурой из разнокалиберных кист на стенке, выпирающих в пузырь, на фоне повышенной отечности и гиперемии околослизистого пространства. Эндометриоз зависим от менструального цикла, имеет склонность к озлокачествлению клеток.

- Полипы – это выступающие над слизистым слоем мочевого пузыря патологические разрастания тканей.

- Феохромоцитома – нейроэндокринная опухоль в мышечном слое шейки, образовавшаяся из клеток хромаффинной ткани, выделяющей переизбыток катехоламинов.

- Типичная фиброэпителиома – нежное ворсистое новообразование на ножке, которое может размножиться.

- Атипичная фиброэпителиома – ворсинчатое образование с более грубыми ворсинками на более толстой ножке, с умеренно отечной и гиперемированной слизистой оболочкой вокруг. При объединении с папилломатозом она опасна перерождением в злокачественную опухоль.

К неэпителиальным доброкачественным опухолям мочевого пузыря относятся фибромы, миомы, фибромиксомы, гемангиомы, липомы, лимфангиомы, опухоль Абрикосова (зернистоклеточная опухоль), невриномы, встречающиеся в урологической практике относительно нечасто.

Прогноз и профилактика доброкачественных опухолей мочевого пузыря

В основной практике полипы и папилломы продолжительное время могут никак себя не проявлять, поэтому их обнаружение и лечение на запущенных стадиях озлокачествления редко даёт положительные результаты. Чтобы избежать усложнений заболевания, люди из группы риска должны периодически обследоваться, избавляться от провоцирующих опухолеобразование болезней, вести здоровый образ жизни и находиться под наблюдением врача. Послеоперационный период при неосложненных новообразованиях длится недолго, и возврат к нормальной полноценной жизни равен практически 100%.

Причины развития доброкачественных опухолей мочевого пузыря

Этиология развития опухолей мочевого пузыря окончательно не определена, однако, исходя из известных факторов, определяются следующие:

- анилиновые красители, особенно их производные – ароматические амины с их конечными метаболитами (бензидином, нафтиламином и др.), обладающие канцерогенным действием на работников лакокрасочных, бумажных, химических и резиновых производств;

- различные канцерогены окружающей среды, попадая в организм и выводясь с мочой, приобретают патологическое влияние на уротелий при застое мочи;

- курение и стаз мочи являются толчковым механизмом к образованию опухолей мочевого пузыря, когда ортоаминофенолы (продукты конечного обмена аминокислоты триптофана) вызывают разрастание клеток эпителия мочевыводящего тракта;

- возраст и пол больного, анатомические особенности строения мужской мочевыводящей системы, морфологические отличия слизистой пожилых людей, часто приводящие к застою мочи;

- наличие и частота воспалительных заболеваний уретры и мочевого пузыря, таких как шеечный цистит, простатит, мочекаменная болезнь, лейкоплакия, изъязвления мочевого пузыря;

- нарушения гормонального фона, снижение активности Т-системы иммунитета;

- паразитарные инвазии типа бильгарциоза, шистомоза и другие.

Кроме этого, существует обсуждаемая тема в мировой медицине о вирусном происхождении новообразований в мочевом пузыре.

Симптомы доброкачественных опухолей мочевого пузыря

Доброкачественная опухоль мочевого пузыря, симптомы которой обычно никак не проявляются, обнаруживается, как правило, случайно. Основные и наиболее выраженные симптомы доброкачественных опухолей:

- гематурия различных типов выраженности (микро-, макрогематурия, тотальная, терминальная): главный симптом при любой доброкачественной опухоли – это наличие крови и её сгустков в мочевой жидкости на различных этапах мочеиспускания у большинства пациентов, что отличает виды и стадии опухоли;

- дизурия – затрудненное мочеиспускание, наблюдаемое у трети пациентов с частотой, увеличивающейся в результате ухудшения состояния больного;

- вторичный цистит и восходящий пиелонефрит как результат распада новообразования;

- различной выраженности дискомфорт, жжение или болезненность при мочеиспускании;

- докучающие позывы к мочеиспусканию;

- недержание мочи у мужчин и женщин;

- ложные позывы к дефекации, боль, распространяющаяся в промежность, прямую кишку, крестец при опухоли шейки мочевого пузыря;

- нарушение опорожнения мочевого пузыря при сжимании устьев мочеточников опухолями приводит к проявлению признаков хронической почечной недостаточности, пиелонефроза и уретерогидронефроза;

- болевые ощущения, рези внизу живота, локализующиеся в лобковой, а затем и в паховой области.

Иногда, вследствие перекручивания полипа или папилломы пузыря, происходит острое нарушение кровообращения, ведущее к инфаркту новообразования, что сопровождается усилением гематурии. Доброкачественные опухоли мочевого пузыря являются катализаторами рецидивов воспалительных заболеваний мочевыводящих путей – циститов, восходящих уретеропиелонефритов.

Опасность перерождения доброкачественных тканей папиллом мочевого пузыря в злокачественные наиболее велика у заядлых курильщиков. Папилломы мочевого пузыря имеют склонность к повторному прорастанию с непредсказуемой периодикой, с каждым рецидивом становясь более злокачественными, чем прежде удаленные опухоли.

Обнаружили симптомы данного заболевания?

Звоните

Наши специалисты проконсультируют Вас!

Диагностика доброкачественных опухолей мочевого пузыря

Чтобы выявить и достоверно определить наличие, тип и стадию опухоли мочевого пузыря, необходимо провести комплексную диагностику пациента всеми доступными в настоящее время методами. Особенно следует отметить следующие.

Бимануальная пальпация (ручное исследование) – обязательное исследование, однако маленькие опухоли, выросшие вовнутрь, как правило, не пальпируются, а новообразование, которое удалось пальпировать, указывает на распространившееся проникающее поражение мочевого пузыря.

Ряд клинических и биохимических анализов крови и мочи через определённые этапы времени, позволяющие провести точную оценку развития заболевания.

Рентгенологическое исследование пузыря с введением контрастного вещества (экскреторная урография) в полость пузыря для определения дефекта наполнения его мочевой жидкостью и определения состояния его слизистой оболочки. Иногда это исследование проводят в условиях двойного контрастирования, вводя кислород в мочевой пузырь и окружающую его клетчатку, чтобы уточнить степень инфильтрации стенки пузыря и распространения её на окружающие участки.

Эндоскопическое исследование полости пузыря (цистоскопия) предоставляет его внутреннюю картину, помогает с достаточной точностью определить вид опухоли, её характеристики и площадь поражения с обязательным получением тканей и мочи для бактериологического анализа.

Цитологический анализ мочевой жидкости с целью выявления атипичных клеток проводится в случаях, когда нет возможности произвести биопсию на гистологию.

Трансуретральная пункционная биопсия тканей опухоли для определения их гистологии выполняется как отдельная процедура или при трансуретральной резекции мочевого пузыря.

УЗИ (ультразвуковое исследование) пузыря и органов малого таза выявит новообразование, его вид, размеры, экспозицию и широту распространенности.

Использование магнитно-резонансной и компьютерной томография почек с введением контрастного вещества позволит обнаружить опухоль пузыря, степень её прорастания в стенки и соседние органы, развитие метастазов в регионарных лимфатических узлах.

Экскреторная томография с введением контрастных веществ в вену позволит осуществить контроль над их выходом из почек и последующим выводом из организма.

Лечение доброкачественных опухолей мочевого пузыря

Хирургическое удаление является обязательным при диагностике доброкачественных новообразований методом трансуретральной резекции, эндоскопии, электро- или лазерной коагуляции опухоли. Также предписывается полное удаления мочевого пузыря в случае значительного вовлечения его и уретры в опухолевый процесс.

Лекарственное лечение обычно бывает направлено на укрепления местного и общего иммунитета.

Противовоспалительная, противопаразитарная и противовирусная терапия назначается при необходимости.

Данная статья размещена исключительно с целью ознакомления в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом. За диагностикой и лечением обратитесь к врачу.

Источник

| Александр Константинович Носов К.м.н., зав. отделением онкоурологии ФГБУ НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России (Санкт-Петербург) nakuro@yandex.ru |

Сергей Александрович Рева К.м.н., врач-онкоуролог отделения онкоурологии ФГБУ НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России (Санкт-Петербург) sgreva79@mail.ru |

На сегодняшний день диагностика, лечение и оценка прогноза при лейкоплакии мочевого пузыря до сих пор вызывают разногласия среди специалистов. Одни авторы под термином «лейкоплакия» понимают плоскоклеточную метаплазию с кератинизацией (D. B. Connery, 1953), другие – плоскоклеточную метаплазию уротелия в целом, выделяя различные тактику лечения и прогноз в зависимости от формы (Б. П. Матвеев, 2011). Некоторые авторы рассматривают плоскоклеточную метаплазию без кератинизации и кератинизирующую метаплазию как стадии одного процесса (А. И. Неймарк и др., 2003). В абсолютном большинстве случаев плоскоклеточная метаплазия представлена изменениями без кератинизации (R. H. Young, 2008), кератинизирующая форма относится к нечастым состояниям и выявляется в 1 случае на 10 тыс. всех госпитализаций в урологический стационар (D. B. Connery, 1953).

Типичная картина, характерная для плоскоклеточной метаплазии, – определяемое при цистоскопии белесоватое бархатистое пятно в области треугольника Льето. Такие изменения могут быть выявлены у 80 % здоровых женщин, что в 4 раза превышает встречаемость у мужчин. В зарубежн ых руководствах это рассматривается как норма, а в России часто становится поводом для применения инвазивных методов лечения. Отечественные мультимедийные источники, зачастую не имеющие отношения к медицине, трактуют любую форму плоскоклеточной метаплазии как заболевание, предрасполагающее к развитию рака мочевого пузыря, и рекомендуют агрессивный подход в лечении лейкоплакии.

Кератинизирующая метаплазия уротелия

На начальном этапе развития плоскоклеточная метаплазия является адаптивным и протективным механизмом, защищающим стенку мочевого пузыря от агрессивного внешнего воздействия (K. M. Denlay et al., 1999). При этом не исключается спонтанное восстановление уротелия. Классически плоскоклеточная метаплазия подразделяется на кератинизирующую и некератинизирующую (Б. П. Матвеев, 2011). Четкое описание кератинизирующей плоскоклеточной метаплазии (КПМ) было предложено McDonald, описавшим это состояние как «ороговение неороговевающей мембраны». Некоторые авторы считают КПМ предраковым состоянием, особенно при массивном поражении мочевого пузыря (F. V. Alonso et al., 2012). Первый случай карциномы мочевого пузыря, развившейся при длительном наблюдении за пациентом с КПМ, был описан в 1961 г. Holley и Mellinger. Позднее в работах других авторов была выявлена связь КПМ и плоскоклеточного рака с хронической (особенно шистосоматозной) инфекцией (M. S. Khan et al., 2002).

Цистоскопическая картина характеризуется белесоватыми бляшками на фоне гиперемированной слизистой, расположенными в любом месте мочевого пузыря или диффузно, с преимущественной локализацией в области устьев мочеточников и по передней стенке мочевого пузыря. Проникновение мочи в подлежащий бляшке подслизистый слой может служить причиной поддержания воспалительных изменений в стенке мочевого пузыря, что было подтверждено данными электронной микроскопии (R. G. Morgan et al., 1980). Гистологически очаги поражения представляют собой сквамозный эпителий различной толщины, покрытый слоем кератина, и напоминают карциному in situ (R. H. Young, 2008). Очаги поражения могут быть четко отделены или сливаться с окружающей слизистой мочевого пузыря. В диагностике и прогнозе КПМ в последнее время вызывают интерес различные маркеры (EGFR, PPRAy, PTEN, FOXA1 и т. д.), однако их диагностическая ценность требует дальнейшего подтверждения. Считается, что риск развития плоскоклеточной карциномы при КПМ составляет от 21 до 42 %. Время от диагностирования метаплазии до верифицирования рака мочевого пузыря может варьировать от 4 до 28 лет, а в 9-22 % случаев плоскоклеточный рак развивается синхронно с метаплазией (M. S. Khan et al., 2002). Авторы, проводившие исследование среди 78 больных с КПМ, сообщили о синхронном выявлении карциномы мочевого пузыря и метаплазии у 21 % больных и выявлении рака после диагностирования метаплазии при средней продолжительности 11 лет в 20 % случаев (R. C. Benson et al., 1984). Результатом другого исследования стал вывод о том, что КПМ является предраковым процессом с риском злокачественной трансформации при объеме поражения мочевого пузыря более 50 % и длительном течении (M. S. Khan et al., 2002). Выявлена связь КПМ с формированием сморщенного мочевого пузыря, развитие переходноклеточной или недифференцированной карциномы предполагает плохой прогноз (R. W. Reece et al., 1975). В случае сморщивания мочевого пузыря и при прогрессировании заболевания пациенту может быть предложена цистэктомия (M. S. Khan et al., 2002). Пятилетняя специфическая выживаемость составляет в этих случаях в среднем 57 %.

Одни авторы сообщают о возможности химиопрофилактики КПМ (A. L. Cheng et al., 2001), другие сомневаются в ее эффективности (R. Torrisi et al., 2000). Антибактериальные препараты могут приводить к регрессу симптомов в трансформированной слизистой, но не к объективным изменениям, поэтому наиболее рациональным методом представляется трансуретральная резекция участков при ограниченной площади поражения (F. V. Alonso et al., 2012).

Пациенты, находящиеся на интермиттирующей катетеризации, должны подвергаться мониторингу в целях выявления КПМ.

Наиболее распространенные схемы предлагают проведение ежегодной цистоскопии и цитологического исследования мочи с периодическим выполнением рандомных биопсий (А. И. Неймарк и др., 2003).

Некератинизирующая метаплазия уротелия

НПМ уротелия – наиболее частая трансформация слизистой мочевого пузыря. НПМ известна как «вагинальная метаплазия», так как эпителий при исследовании напоминает влагалищный, и практически всегда выявляется у женщин репродуктивного возраста в области мочепузырного треугольника. Основное отличие от КПМ – отсутствие клеточной атипии, что позволяет рассматривать данные изменения как вариант нормальной слизистой, развивающийся вследствие гормональной активности эстрогенов и не имеющий клинической значимости (C. C. Guo et al., 2006). Такие изменения присутствуют у 86 % женщин в репродуктивном возрасте и почти у 75 % в постменопаузальном периоде (T. J. Stephenson et al., 1989; E. D. Long et al., 1983). Данный тип эпителия очень редко выявляется у мужчин, но может быть обнаружен у пациентов, получающих терапию эстрогенами по поводу аденокарциномы предстательной железы, что подтверждает гормональную природу описанных трансформаций уротелия (L. Henry et al., 1971). Некоторые авторы сообщают, что НПМ не должна ассоциироваться с КПМ, так как развивается в результате гормональных изменений и является вариантом нормального течения процесса перестройки эпителия (R. H. Young et al., 2008). На сегодняшний день нет данных о стадийных изменениях слизистой мочевого пузыря и развитии ороговевающей формы метаплазии из неороговевающей, нет свидетельств предракового характера НПМ.

Лабораторная диагностика часто не приносит результатов. В работе F. C. Burkhard et al. (2004) только у 15 % больных был выявлен инфекционный возбудитель и у 30 % определялась лейкоцитурия. При цистоскопии выявляются белесоватые очаги в шейке мочевого пузыря.

В случае сочетания НПМ с симптомами нижних мочевых путей необходимость локального лечения метаплазии остается спорной. Пациентки проходят длительную медикаментозную терапию, диагноз выставляется после смены множества антибактериальных препаратов, схем мочепузырных инстилляций и т. д. Тем не менее в ряде исследований показана высокая эффективность консервативного лечения. Так, среди пациентов с клинически диагностированной лейкоплакией была отмечена эффективность доксициклина (отсутствие или уменьшение симптомов) в 71 % случаев (F. C. Burkhard et al., 2004). Авторы подчеркнули роль хронической инфекции и необходимость лечения полового партнера, который может быть бессимптомным носителем.

Тактика наблюдения за пациентами при НПМ заключается в периодических цистоскопиях с биопсией слизистой или без нее, так как отмечаются случаи сочетания ороговевающих и неороговевающих участков у одного пациента (A. Kasianandan et al., 2012).

Методы лечения и прогноз

Таким образом, КПМ считается предраковым состоянием, при котором необходимо тщательное наблюдение вследствие вероятного злокачественного потенциала и возможных последствий прогрессирования кератинизации мочевого пузыря. При ограниченном по объему поражении наиболее эффективным методом лечения на сегодняшний день считается трансуретральная резекция. НПМ относится к одному из вариантов нормального строения уротелия и развивается в результате гормональных изменений в организме, не является предраковым состоянием и не требует хирургического лечения.

Основной вопрос, вызывающий дискуссии у большинства авторов, – это возможная связь стойкой дизурии у женщин с очагами НПМ. К настоящему моменту убедительных доказательств такой связи нет. Пациенткам с очагами НПМ необходимо тщательное уродинамическое обследование и, возможно, лечение гиперактивности мочевого пузыря. Доказательств эффективности купирования дизурии при локальном инвазивном лечении очагов НПМ не выявлено.

Юрий Владиславович Кудрявцев Д.м.н., врач-патологоанатом, проф. кафедры патологической анатомии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, зав. патологоанатомическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 kuv50@mail.ru |

Проблема плоскоклеточной метаплазии уротелия является недостаточно изученной. Так, существуют некоторые разногласия в понимании процессов трансформации слизистой оболочки, их классификации, остаются открытыми вопросы диагностики и прогноза. Важные акценты по данной теме расставил д.м.н., проф. кафедры патологической анатомии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Владиславович Кудрявцев.

– Среди специалистов существуют разногласия в понимании термина «лейкоплакия» и соответствующих процессов в уротелии. Одни ученые рассматривают метаплазию в целом, представляя некератинизирующую плоскоклеточную ме та плазию (НПМ) и кератинизирующую плоскоклеточную ме та плазию (КПМ) в качестве последовательных стадий одного процесса. По мнению других исследователей, НПМ является вариантом нормальной слизистой, не имеющим клинической значимости, а к лейкоплакии следует относить только КПМ. Какова Ваша точка зрения на эту проблему?

– Говоря о лейкоплакии, мы всегда имеем в виду исключительно плоскоклеточную метаплазию, и не более того. Это состояние относится к группе общепатологических (компенсаторно-приспособительных) процессов и является ответной реакцией на изменяющиеся условия внешней среды (относительно клеточного пула, но не макроорганизма).

– О каких условиях идет речь?

– Это могут быть бактериурия, изменение pH мочи, хроническое воспаление, склероз, гормональный дисбаланс, конкременты, раздражающие и травмирующие слизистую оболочку, и т. д. Важно отметить, что мы говорим о стадийности единого процесса. Сначала развивается неороговевающая форма плоскоклеточной метаплазии, потом – ороговевающая (т. е. собственно лейкоплакия), далее крайняя степень гиперкератоза – сквамозный, другими словами, слущивающийся вариант.

– Ранее даже употреблялся термин «эпидермизация» применительно к слизистой оболочке мочевого пузыря, не так ли?

– Да, при микроскопии наблюдаются клетки, напоминающие кожный покров. После увеличения количества клеточных элементов (гиперплазии) происходит их уплощение и вытяжение параллельно базальной мембране (трансформация переходного эпителия или уротелия в плоскоклеточный); затем начинается активный синтез кератина, и можно обнаружить кератогиалин либо внутри клеток (некератинизирующая метаплазия), либо вне клеток (кератинизирующая метаплазия).

– Что можно увидеть при эндоскопии?

– Выявляется либо очаг белесоватого цвета, либо большое количество чешуек во взвешенном состоянии, что иногда называют «фибринозным циститом». Слущивающиеся пластинки при гиперкератозе дают видимость плавающих белесоватых структур в моче.

– Что Вы можете сказать о лабораторной диагностике?

– Лабораторной диагностики метаплазии не существует. Проводятся только цистоскопия и гистологическое исследование. Цистоскопия информативна лишь в стадии ороговения.

– Во всех ли случаях при подозрении на лейкоплакию уротелия (при цистоскопическом исследовании) показана биопсия? Как Вы к ней относитесь?

– Да, биопсия показана во всех случаях и всегда. Она нужна прежде всего для исключения фокусов дисплазии в очаге лейкоплакии. Отношение к биопсии положительное.

– Какое место отводится неопластическим процессам в описанной Вами системе?

– Любое неадекватное воздействие приводит к соответствующей реакции со стороны мочевого пузыря (его слизистой оболочки). Данный компенсаторно-приспособительный процесс выражается в гиперплазии (сначала очаговой, затем – тотальной или диффузной). После этого процесс может развиваться в двух направлениях. Первый путь – слизистая оболочка приспосабливается к повреждающему фактору, т. е. развивается плоскоклеточная метаплазия. Второй путь – слизистая оболочка трансформируется в сторону дисплазии, что, в свою очередь, приводит через 1-3 стадии дифференцировки к карциноме in situ и в конечном итоге к инфильтративному раку.

– На какой стадии метаплазии может произойти инициация диспластического процесса?

– На фоне метаплазии, безусловно, может возникнуть диспластический процесс; более того, неопластические процессы могут наблюдаться как при КПМ, так и при НПМ.

– У многих здоровых женщин может быть выявлена плоскоклеточная метаплазия. При этом зачастую говорится о необходимо сти ее лечения как предракового состояния мочевого пузыря. Что, на Ваш взгляд, является патологией и вариантом нормы?

– Плоскоклеточная метаплазия в любом случае – патология. Но при этом абсолютно неправильно говорить, что лейкоплакия или плоскоклеточная метаплазия в целом являются предраковыми состояниями. Они представляют лишь способ существования слизистой оболочки – протективный механизм.

– В чем суть этого явления?

– К примеру, рассмотрим вариант со склеротическими изменениями подслизистого слоя собственной пластинки. Они приводят к неадекватному питанию слизистой оболочки в силу нарушений механизмов доставки питательных веществ. Как следствие, слизистая оболочка переходит на энергетически менее затратный способ существования – из уротелия возникает плоскоклеточный эпителий (напомним, что метаплазия – это развитие другой ткани в рамках одного гистогенетического ростка).

– В чем, с Вашей точки зрения, должно заключаться лечение?

– Терапия должна быть направлена на активный поиск и ликвидацию причины, вызвавшей метаплазию, но отнюдь не на сам эпителий. Более того, стоит убрать раздражающий фактор – и все вернется в нормальное состояние, включая диспластические процессы. Наш ведущий онкоморфолог Дмитрий Иванович Головин еще в начале 1970-х годов говорил, что карцинома in situ обратима (в отличие от инфильтративного рака, когда разрушена базальная мембрана).

– Исходя из этой логики, подлежат ли участки лейкоплакии радикальному удалению?

– Нет, не подлежат.

– Постановка диагноза метаплазии (особенно при сочетании с симптомами нижних мочевых путей) часто происходит после смены различных антибактериальных препаратов (что приводит к формированию резистентности микрофлоры и т. д.). Какова, на Ваш взгляд, роль инфекционных возбудителей в развитии метаплазии? Какое влияние антибактериальная терапия оказывает на трансформированную слизистую оболочку?

слизистую оболочку? – Инфекционный возбудитель – это лишь один из травмирующих факторов, с которым нужно бороться. Грамотная антибактериальная терапия эффективна в рамках воздействия на конкретного возбудителя и влияет на него, а не на трансформированную слизистую оболочку. На мой взгляд, наиболее опасную роль в развитии плоскоклеточной метаплазии играют внутриклеточные паразиты (хламидии, уреаплазма и т. д.), инициирующие скрытый, вялотекущий, малозаметный воспалительный процесс, который сложно увидеть и распознать.

– Что Вы думаете о применении различных маркеров в диагностике и определении прогноза метаплазии?

– Метаплазия – это изменение типа ткани. И наша задача – доказать, что это не порок развития, т. е. не эмбриопатия. Для этого мы применяем любой иммуногистохимический маркер переходного эпителия (из которого под внешним воздействием, путем трансформации, возникает плоский эпителий). Если мы хотим доказать факт начала диспластического процесса (путь малигнизации), нужно сопоставить маркеры апоптоза и пролиферации (p53 и Ki-67). При этом снижение p53 говорит о слабой ингибиции онкогенов (их дестабилизации), но не о наличии карциномы как таковой; рост Ki-67 говорит о высокой степени репродукции ДНК, что не всегда связано с озлокачествлением (а, например, может характеризовать процессы репарации).

– Могут ли встречаться случаи сочетания ороговевающих и неороговевающих участков у одного пациента?

– Да, такие случаи встречаются, и достаточно часто; метаплазия может носить как очаговый, так и диффузный характер; при этом, как правило, присутствует гетерогенность изменений.

Беседовал Андрей Трофименко

Источник